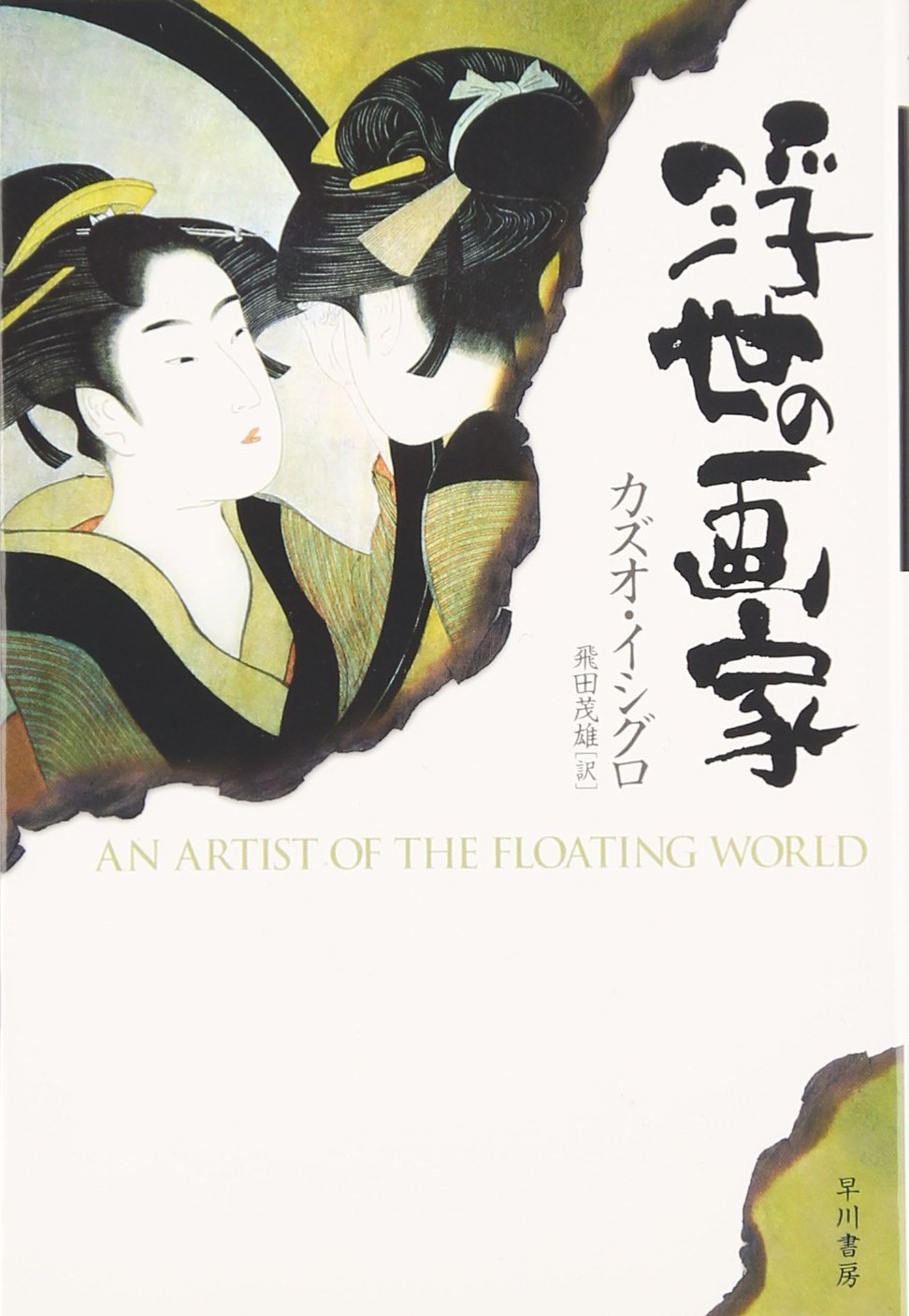

先日、読んだ『遠い山並みの光』に続く著者の二作目の長編小説である本書。前作と同じく戦後の日本が舞台となっている。

テーマは、時代による価値の移り変わりに人はどうあるべきか。

『遠い山並みの光』にも戦前の考えを引きずったまま、戦後になって世の中の転換に困惑する人物が登場した。主人公の義父にあたる緒方さんだ。

本書の主人公である画家の小野は、その緒方さんをより掘り下げて造形した人物だ。

戦前に戦争を推進する立場についていたため、戦後になって世の中から声を掛けてもらえず、引退も同然の毎日を過ごしている。

かつて盛り場だった街で、昔からのなじみであるマダム川上がやっているバーに通う日々。

本書の時代背景は、1948年10月から1950年6月にかけての一年八カ月の期間だ。

その時期とは、ようやく戦後の復興が端緒についた時期。進駐軍による占領は続いており、その中で戦後の新体制への移行や憲法の施行が行われ、戦時中の日本のあらゆる価値がもっともドラマチックに捨て去られた時期だ。

その時期の日本の某都市を舞台に、小野の周りの人間模様を描くことで日本の置かれた状況を描き出している。

だが、本書には終戦後の日本を彩った歴史の年表に並ぶような出来事はほぼ出てこない。

著者はあえてそうした社会の変動を描かず、社会の通念の流れと価値の観念が揺り動いたことを本書の登場人物の日常から表現する。

人々の考えが変わった証し。それは、小野に対する目に見えない冷淡な世間の対応として現れる。

考え方の変化を読者に伝える題材として、著者はお見合いに着目する。お見合いとはまさに日本の慣習であり、人々の考え方の変化がもっとも見えやすい対象だ。

小野の次女の紀子は、先方からの急な断りによって縁談を破談にされる。あまりに急な先方の豹変に困惑する紀子と姉の節子。その理由を敏感に感じた節子は、父にそれとなく理由を伝えようとする。だが、小野の反応はあいまいなもの。なぜ破談になったのかを気づいていないようにすら思える。

著者が巧みなのは、小野の周囲に人物を配置する手法だ。小野のかつての弟子だけでなく、娘二人とその家族や見合い相手を置く。それだけで、戦後日本の風潮の転換を具体的な思想やイデオロギーを出さずに表現しているのだから。

長女の節子は息子の一郎を連れてくる。が、一郎の幼さに迎合しようとする小野は、ローン・レンジャーに夢中になり、アイスクリームを欲しがる太郎に手を焼く。

かつてならば、家長の権威を振りかざし、いうことをきかせられたものを、孫に厳しく接することにためらい戸惑う小野。

人々の価値が変わってしまったことを如実に示すのが、小野と一郎の関係だ。

モリさんこと師匠の森山に対して小野が放った決別の言葉も、小野に跳ね返ってくる。

「先生、現在のような苦難の時代にあって芸術に携わる者は、夜明けの光と共にあえなく消えてしまうああいった享楽的なものよりも、もっと実体のあるものを尊重するよう頭を切り替えるべきだ、というのが僕の信念です。画家が絶えずせせこましい退廃的な世界に閉じこもっている必要はないと思います。先生、ぼくの良心は、ぼくがいつまでも〈浮世の画家〉でいることを許さないのです」(267ページ)

森山は、かつて武田工房に属する一人の画家に過ぎなかった小野を招いてくれた人物だ。

だが、技巧に秀でた小野はさらに独立への道を選ぶ。そして、同時期に知り合った国粋主義の思想を持つ松田知州に誘われる。そしてともに新日本精神運動を起こす。

小野が戦後に冷遇される理由は、翼賛体制に寄り添った新日本精神運動へ参加したことが原因と思われる。戦中に軍国主義を推進した政治家や実業家が戦後に公職から追放されたのと同じ理由と理解すればよい。

だが、単純に小野をかたくなな軍国主義の持ち主として描いていないことが著者の工夫だ。

小野がモリさんこと森山のもとを去った理由となる作風の変化は、社会の低層をキャンバスに写し取ろうとした小野の決意にある。それは、作中には描かれていないが、軍部が問題視したプロレタリアの精神すら感じさせるものだ。

組織を去ってまで己の道を貫こうとした小野のあり方は、進め一億火の玉だと叫ばれた戦前の風潮とは一線を画している。そこを見逃してはならないと思う。

小野はただ、時代の風潮に寄り添うことを良しとせず、自らの道を歩もうとしただけなのだ。そうした意味では、小野もまた時代の犠牲者に過ぎないと思う。

一方。小野は自らが冷遇されていることを心の底では理解していながら、娘たちにはなんでもない風を装う。そして、紀子の見合いの席では率直に自らの戦時中の言動を謝罪しようとする。小野は本書において頑迷な人物としては描かれない。見苦しい自己弁護に堕ちない小野の印象は、物語を読み進めるほどに変わってゆく。共感すら覚えたくなる人物だ。

小野の具体的な過ちが一体何かは、終盤までぼやかされている。にもかかわらず、本書はある種の清々しさがある。

それは周囲が小野の過去にこだわって距離を置こうとする対応とは逆に、小野自身は時代の流れに乗ろうとせず、人としての信念のままに過去から未来へと、たどたどしいながらも歩もうとしているからだろう。それは、浮世の画家というタイトルから受ける印象とは逆だ。

日本人の血をひいているとはいえ、異国の英語文化の中で育った著者。そんな著者が著した日本の物語は、価値の転換や文化の違いなどを隔てているだけに、層をなしていて読みごたえがある。

‘2020/01/05-2020/01/09