大河ドラマ『真田丸』は私にとってワクワクする作品だった。結局、第十数話目以降は挫折し、最後まで通して見ることができなかった。だが、機会があれば、もう一度見直してみたいと思っている。

真田の物語の何に惹かれるのか。それは小さな勢力が大きな勢力の間で伍して生き抜く姿にある。その必死さは、私自身の境遇に似ている。

大企業に属さず、個人の力でどこまで経営が続けられるのか。それは私が日々実践している経営のスリルでもある。醍醐味とでもいおうか。

どうすれば大企業に呑み込まれず、自分の力で生きていけるのか。私はそのヒントが戦国時代の真田家にあると思っている。戦国時代を駆け抜けるにあたっての真田家の労苦。私はそこに共感している。

武田家や村上家。上杉家と北条家。織田家に徳川家。真田の郷は、そうそうたる戦国の群雄たちがしのぎを削る狭間の地にあった。ささやかな勢力。周りの国々の間で少しでも均衡が崩れれば、即座に自国に影響が生じる。その時、時代に飲み込まれてしまうのか、生き延びられるのか。それは当主の判断にかかっている。生き馬の目を抜くと称された戦国の日々の過酷さは現代とは比べ物にならない。

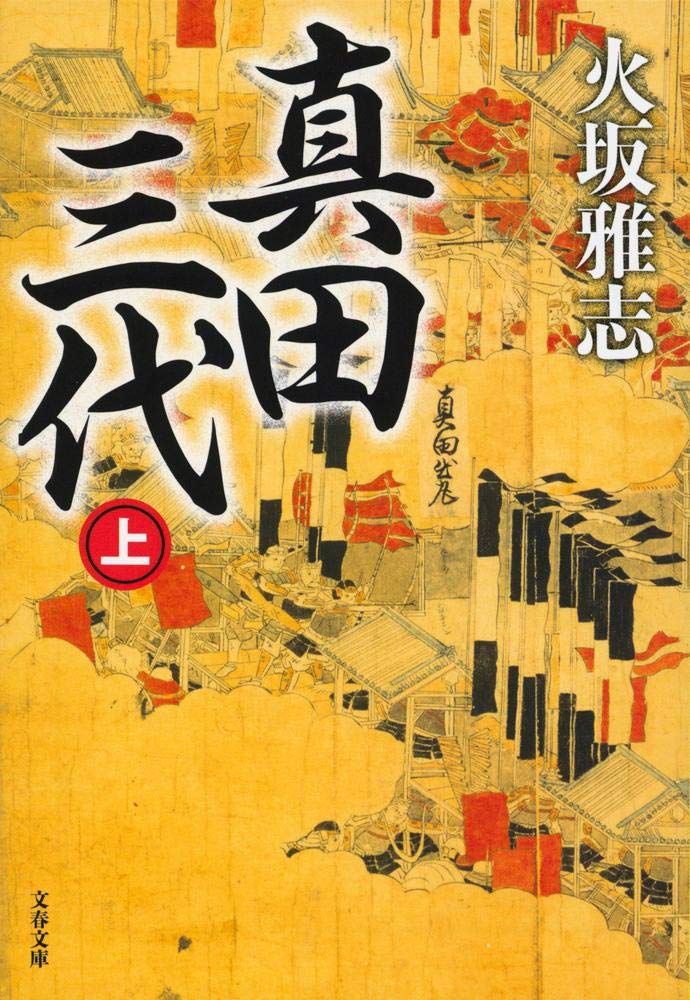

真田幸隆、昌幸、そして幸村こと信繁。本書はこの真田家の三代を担った男たちの姿を描く。その男たちに共通するのは、大きな組織に属さず、小さくても独立を貫こうとする誇りだ。

「幸隆は生きるためには詐術も使うが、その身のうちには熱い血潮が滔々と流れている。冷徹なようでいながら、どこまでも人間臭く、人間臭いようでいながら、いざとなれば情を切り捨てる冷たさを持っている。その落差の大きい二面性こそが幸隆の魅力であり、最大の武器でもあった。」(121ページ)

急激に力を伸ばしてきた武田晴信は、信濃を手中におさめんとしていた。それに対し、信濃を勢力下に収める村上義清は武田家の侵攻に備える。武田家と村上家の勢力図が刻々と変化する中、真田の郷と一族を守るためにあらん限りの知恵を振り絞る幸隆。真田が後世に伝わったのもこの人物のおかげだろう。

その時々の時流を読みながら、武田家と村上家の間を往復し、勢力図に応じて臣従する相手を変える。だが、心底から服従したわけではない。あくまでも幸隆の行動原理は真田一門のため。そのためなら上辺で協力することも厭わない。冷徹な計算を働かせながら、より大きな勢力に恩を売る。

本書が面白いのは、祢津のノノウの歩き巫女だ。巫女として諸国を巡るノノウは、真田が持つ情報源だ。この時代、各大名は乱破、素破、草の者と呼ばれた忍びの者を活用して情報を収集していた。真田の場合、諸国を行脚して回るノノウを自国に抱えていたことが有利だった。ノノウたちの持ち帰る情報は、忍びから得られる情報とは質が違う。

昔も今も情報を制するものが時代を制する。むしろ、情報伝達の量が貧弱だった戦国期だからこそ、情報の重みが今とは比べ物にならないほど大きかったはずだ。

数年前に友人たちと祢津のノノウの郷を訪れた事がある。ひなびた集落に無縁仏が立ち並び、質素な雰囲気を今に残していた。だが、かつてこの地は情報の集積地だったのだろう。どことなく巨大な渦を残滓を辺りに感じた。

幸隆は、真田家の将来を思い、信綱、昌輝、昌幸を武田家の中枢に送り込む。武田晴信の薫陶を受けさせる事が、真田家のこれからにつながると信じて。

幸隆はさらに昌幸の子どもにも目を配ることを忘れない。

「われらのごとき弱小の一族は、人の欲望のありかを冷静に見定め、それを利用して人を動かし、戦いに勝つしか、生き残る術はない。」(353ページ)

これは幸隆から源三郎と源次郎に伝えた言葉だ。

だが、戦国の世を生き抜くには智謀を尽くすだけではどうにもならない。戦国最強と言われた武田家も、晴信をあらため信玄がいよいよ京に攻め上ろうとする時に信玄の病によって野望がくじかれてしまう。

後を継いだ勝頼は、偉大な父を超えようと焦るあまり、かえって武田家を滅亡へと追いやってしまう。

長篠合戦では三兄弟が事前に得ていた情報によって不利な状況が分かっていながら、面目にこだわって戦いを強行した勝頼。その戦いの中、信綱と昌輝は銃弾に命を散らす。

昌幸は父によって兄二人とは違う役割を与えられていた。それによって反発した昌幸は、腐らずに智謀と知見を磨く。

二人の兄がいなくなったことで真田家を継いだ昌幸は、より一層、冷徹な智謀を突き詰めようとする。父をもしのぐほどに。

だが、昌幸は苦労を重ねただけあり、単なる冷酷な知恵だけの人間ではない。

「たしかに信義の二文字は、上辺だけのきれいごとに過ぎぬ。人は信義ではなく、利欲によって動くというのがこの世の真実だ。しかし、目先の小さな利に踊らされ、右往左往していては、われらは心根の卑しい弱小勢力とあなどられるだけだ。ときに小利を捨て、真田ここにありと気骨をしめさねばならぬときもある」(500ページ)

これは、本能寺の変によって織田信長が死んだ後、上州で戦っていた滝川一益が孤立した際の昌幸の言葉だ。この言葉に沿って正幸は滝川一益を助ける。

単に冷徹なだけでは人は動かない。ここぞと言う時に情を発揮してこそ人は動く。そして世に何がしかの爪痕を残すことができる。

人の心をつかみ、利用するだけでなく後々のために生かす。その抑揚と硬軟を取り混ぜた考えこそ、まさに真田昌幸の真骨頂だ。

表裏比興の者と呼ばれた人物だが、私は、その言葉こそが戦国を必死に生き抜こうとした昌幸への誉め言葉だと思う。やるべきことをやり尽くした昌幸だからこそその称号を得たのだと評価したい。

情に流されない強さと冷静さ。周りの評価に動かされない確とした自ら。どれもあやかりたいものだ。

2020/10/1-2020/10/2