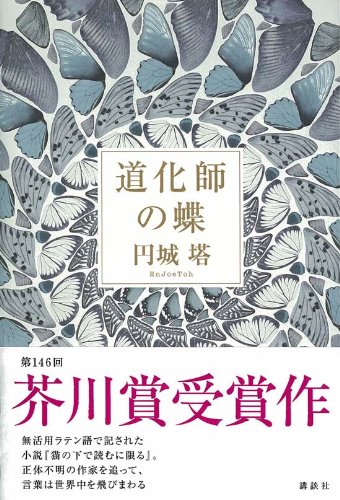

本書で著者は芥川賞を受賞した。

私は、芥川・直木の両賞受賞作はなるべく読むようにしている。とくに芥川賞については、賞自体の権威もさることながら、その年の純文学の傾向が表れていて面白いから読む。さらにあまり文芸誌を読まない私にとっては、受賞作家はほとんど知らない方であり、その作家の作風や筆致、文体などを知る機会にもなる。だが本書は芥川賞受賞作だからではなく、著者の作品だから読んだ。そもそも著者の作品を読むのは本書で三冊目だ。中でも初めて読んだ「後藤さんについて」に強い印象を受けた。だから本書については芥川賞受賞作だからというよりも、著者のとんがって前衛の作品世界がどうやって芥川賞を獲らせたのか、それはどれだけ一般の読者を向いた作品なのかが気になった。

本書を一読して思ったのは、確かに芥川賞よりの作品と思った。だが、それは私が読んだ著者の三作品の中では芥川賞よりということ。作品世界が高踏であることに揺るぎはない。そして著者の癖のある文体「~する。」の多用は本書でも健在だ。この癖のある文体も含めて、芥川賞受賞作の中でも本書は異色だと思う。本稿を書くにあたり、本書を芥川賞選考委員の面々はどのように評価したのかふと気になった。そしてサイトに掲載されている選評を読んでみた。https://prizesworld.com/akutagawa/senpyo/senpyo146.htm 私の期待通り面白い選評になっている。ある年齢を境に本書の理解を諦めた選者のいかに多いことか。それなのによくぞ受賞できたものだ。正直に本書を理解できないと評する選者の潔さに好感を抱きつつ、それを乗り越えて受賞した事実にも感心した。

表題作は、富豪であるA.A.エイブラムスが追い求める謎の散文家「友幸友幸」を巡る話だ。「友幸友幸」は行く先々で大量の言葉を紙や本に書き残す。その言葉はその土地の言葉で書き記される。無活用ラテン語といった話者が皆無の言葉で記された紙束もある。大量の書簡を残しながら「友幸友幸」は誰にも行方を悟られない。

五つからなるそれぞれの章は「友幸友幸」の行く先を探るための章だ。本編を読むと、そもそも文章を書く行為が何のためかとの疑問に突き当たる。不特定読者に読んでもらう一方通行の文章。やり取りするための両方向の文書。または自分自身に読んでもらうだけの場所を動かないものもある。「友幸友幸」の書く文書はさしずめ最後の例にあたるだろう。

誰にも読まれない文書はいったん紙に書かれ印字されると著者の手を離れる。著者がどう思おうと、読者がどういうレスポンスを返そうと文書はそこにある。たとえだれにも読まれなくとも紙が朽ちるまで永遠にとどまり続ける。

「友幸友幸」が移動を繰り返し正体不明である事。それは著者不在を意味しているのではないか。著者不在でも文書の束はそこで生きている。そうなってくると文書に書かれた内容に意味など不要だ。面白い、面白くない。簡単、難しい。そんな評価も無意味だし、売上も無意味。著者の排泄物として生まれ、著者も書いたそばから忘れ去ってしまう文章。

著者は本編で世に氾濫する印刷物に対して喧嘩を売っている。作家という職業が排泄物を生み出す存在でしかないと挑発している。それが冒頭に挙げたような芥川賞選評の割れた評価にもつながったのではないか。自らが作家であることを疑わず肯定している人には本書の挑発は不快なはず。一方で自らの作家性とその存在意義に疑問を持つ選者の琴線には触れる。

著者の作品には連関構造やループのような構造が多い。それが読者を惑わせる。本編を読んでいるとエッシャーの「滝」を見ているような感覚に襲われる。ループする滝を描いたあれだ。そのようにに複雑な構造である本編で目を引くのは、冒頭に収められた着想という名の蝶を追うエイブラムス氏の話だ。「友幸友幸」が自分を追いかけてくるエイブラムス氏に向けて遺したとされるこの文書の中で、「友幸友幸」は作家を道化師になぞらえている。そして作家とは着想を追う者でしかないと揶揄する。たぶん本編を書きながら著者は自らの作家としてのあり方に疑問を持っていたのだと思わされる。作家が創作を行っているさ中の脳内では、このようなドラマが展開されているのかもしれない。

「松の枝の記」はコミュニケーションを追求した一編だ。「道化師の蝶」が作家の内面の思考を表わしたのだとすれば、「松の枝の記」は作家の思考が外に出たことによる波及を表している。

二人の作家が互いの作品を交互に翻訳する。翻訳とは本来一対一の関係であるべきだ。一方の言語が示す意味を、もう一方の言語で対応する言葉に忠実に置き換える。だが、そんなことは元から不可能なのだ。だから訳者はなるべく近い言葉を選び、原作者の意図を読者に届けようとする。そこに訳者の意思が入り込む。これを突き詰めると、原著とかけ離れた作品が翻訳作品として存在しうる。

本編で交わされる二人の作家による会話。それは壮大な小説作品を通してのみ成立する。「道化師の蝶」がコミュニケーションを拒否した作家の話であるならば、「松の枝の記」はコミュニケーションによる認識のズレが拡大する話だ。そもそもコミュニケーションとは本来、やり取りのキャッチボールによって刻々と内容の意味が変わっていくはず。であるならば原著と翻訳でもおなじ。原著と翻訳を一つの会話文とした壮大なやりとり。

AさんがBさんと会話した内容がBさんとCさんの会話にも影響を与えることだってもちろんある。そう考えると、小説というものは作家がそれまでになした全てのコミュニケーションの結果とも言えるのではないか。さらに言えば、小説とは作家の頭だけで創作されるのではなく、作家と関わった全ての人が創作したと言えなくもない。

それは種の記憶として代々受け継がれた思惟の成果でもある。いや、種にとらわれなくてもよい。たとえば人類の前、さらに前、前、前とさかのぼる。行き着いた先が本編に登場するエレモテリウムのような太古の哺乳類の記憶であってもよい。生物の記憶は受け継がれ、現代の作家をたまたま依り代として作品として表現される。

本編には自動書記の考えが登場する。ザゼツキー症例の考えだ。ザゼツキー症例とはかつて大怪我をして脳機能を損傷した男が過去の記憶をなかば自動的に記述する症例のことだ。これもまた、記憶と創作の結びつきを表す一つの例だ。過去のコミュニケーションと思惟の成果が表現される例でもある。

ここまで考えると著者が本編で解き明かそうとした事がおぼろげながら見えてくる。小説をはじめとしたあらゆる表現の始原は、集合的無意識にあるという考えに。それを明らかにするように本書にも集合的無意識の言葉が162ページに登場する。登場人物は即座に集合的無意識を否定するのだが、私には逆に本編でその存在が示唆されているように思えてならなかった。

本編もまた、著者が自らの存在を掘り下げた成果なのだ。評価したい。

‘2017/03/30-2017/03/31