2020年の夏に福岡へ出張した先のお客様が歴史に深い関心を持ち、立花宗茂を敬愛しておられる方だった。その方のお住まいも立花山城の近くだとか。伺った際に、歴史談義で大いに盛り上がってしまった。

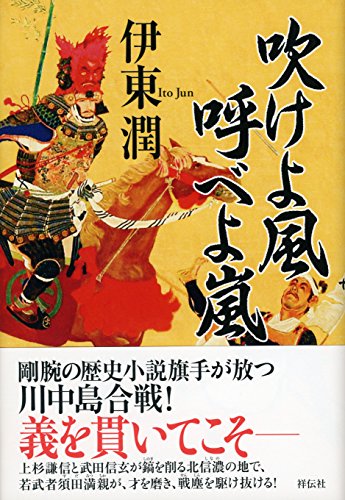

私もせっかくのご縁なので、図書館で見かけた本書を手に取った。また福岡に来ることもあるだろうし。

だが、実は本書には立花宗茂はほぼ出てこない。プロローグとエピローグで立花家の主として間接的に触れられるぐらい。

立花宗茂の父である立花道雪は、本書の後半に重要なキャラクターとして登場する。だが、立花道雪も本書の中では本名である戸次鑑連の名前で描かれる。

立花家と言えば立花道雪と宗茂の親子が有名だ。たが、その二人は実の親子ではない。しかも、二人とも立花家の血筋を引いていない。

立花宗茂の実の親は岩屋城の戦いで知られた高橋紹運。立花道雪に請われて高橋家からの養子として迎えられたのが宗茂。そして、立花道雪のもともとの苗字は戸次。

立花家は、立花宗茂や立花道雪がその名を全国に知らしめる前に筑前で勢力を保っていた。だが、主家である大友家に二度にわたって反旗を翻したことで、結果として廃絶させられている。家名だけ存続させ、主人は戸次鑑連が大友家の命で就いた。立花家の人から見ると乗っ取られたのに等しい。

立花家とはそもそも大友家の家臣として長年奉公してきた。たが、その本拠地は筑前、つまり今の福岡にある。立花家の拠点である立花山城は博多と宗像の中間あたりに位置している。主家である大友家は豊後、つまり大分に本拠を構えており、筑前に盤石の基盤を築いていた訳ではない。

立花山城は、天然の良港である博多を見下ろす要衝にあり、良港を擁するこの辺りは、戦国時代の初期から、立花家、原田家、宗像家、秋月家などで小競り合いが続いていた。

さらにその周囲には龍造寺家や大内家が虎視眈々と狙っており、のちには毛利家や島津家にも狙われる。

立花家が道雪と宗茂によって全国的に名が知られる前の立花家は、不安定な領地を確保する小勢力に過ぎなかった。

そのような脆弱な立花家で奮闘する三人の将の物語。それこそが本書だ。

タイトルにも登場する三将とは、薦野弥十郎こと薦野増時と、米多比三左衛門こと米多比鎮久、そして藤木和泉の三名を指す。私は本書を読むまで、この三将のことは全く知らなかった。三将のうち先に挙げた二人はWikipediaにも項目として設けられている。が、もう一人の藤木和泉はWikipediaでは項目としてすら設けられていない。

Wikipediaで藤木和泉を検索しても、ヒットするのは上のWikipediaに登場する二人の記事のみ。

記事の中では、藤木和泉の名は、薦野増時と米多比鎮久を討伐するため、立花鑑載によって差し向けられた将として言及されている。

しかし、これ以外にあったはずの藤木和泉の事績や生涯の起伏にはWikipediaでは全く触れられていない。

頭ではわかっているつもりでもついつい忘れてしまうこと。それは戦国時代とは、有名な大名や軍師や武将だけの時代ではなかったことだ。庶民には庶民の暮らしがあり、悲喜こもごもの生活を繰り返していた。武将も同じ。巷間に伝えられるエピソードを持つ武将などほんの一部でしかない。ほとんどの武将は伝えるにふさわしいエピソードを持っていても、それが後世に伝わらぬままに戦場で死んでいく。私が知らないあまたの武将たちは、それぞれがそれぞれの縄張りを守るため、必死に戦っていた。彼らの逸話は語り継がれていないだけで、有名な武将たちに遜色のない、むしろそれ以上に勇壮で悲惨な武勇伝や挫折が無数にあったはずだ。

だが、後世の人たちがそれを知る術はない。私たちは藤木和泉が何をした人物かを知らない。ましてや、日々の暮らしでどのような悲しみや喜びを感じ、戦場ではどれほどの苦しみと昂りに炙られていたのかも知らない。

若いころから、米多比三左衛門と薦野弥十郎とともに立花家に忠節を貫いていた藤木和泉。だが、主君が大友家に反旗を翻したことによって家が二つに割れた。それによって固い友情を抱きながらも、三人は敵と味方に分かれ、その結果、生と死も分かれてしまった。米多比三左衛門と薦野弥十郎にとってかけがえのない友であり、名将の資質を存分に発揮していた藤木和泉。たが、若くして亡くなったため、名も残さぬままに戦国の渦の中に消えてしまった。後世の私たちに伝えられることもなく。

ここで登場する立花鑑載が、藤木和泉にとっての宿命だった。立花鑑載は大友家を二度にわたって裏切り、薦野増時と米多比鎮久の二名はその乱の中で親を殺されている。だが、下克上の世にあって藤木和泉は立花鑑載を主君として立てつづけ、忠誠を貫き通した。そして結局は立花家を後世に残すため、従容として死についた。

その覚悟を決めた姿はまさに本作のクライマックスといえる。

本書のプロローグは老年に差し掛かった米多比三左衛門が、関ヶ原の戦いで西軍に身を投じようとする直前にかつての友たちを懐かしむ。また、エピローグも隠居した米多比三左衛門が登場する。

そこに共通するのは時の流れだ。時の流れは斟酌せず、誰の上にも等しく影響を及ぼす。

著者は本書において、歴史に名を残さなかった者に光を当てようとする。歴史に名が残せるかどうかは、本人の能力や運もあるし、周りの協力があってこそだ。その人の実績を悪様に書かれても、本人には修正のしようがない。

それは今の私たちにも通じる。

今の私たちから数百年後の人類に私たちの日々の暮らしや実績を伝えられるだろうか。それはほぼ期待しない方がよい。だが、私たちは日々の生活を真剣に懸命に生きる。それが人生というものだから。

藤木和泉のように歴史に名を残さぬまま、優れた人物だった人は他にも無数にいるだろう。私たちは歴史小説を読むとき、そうした人のあり方にも心を向けたいものだ。

2020/10/12-2020/10/14