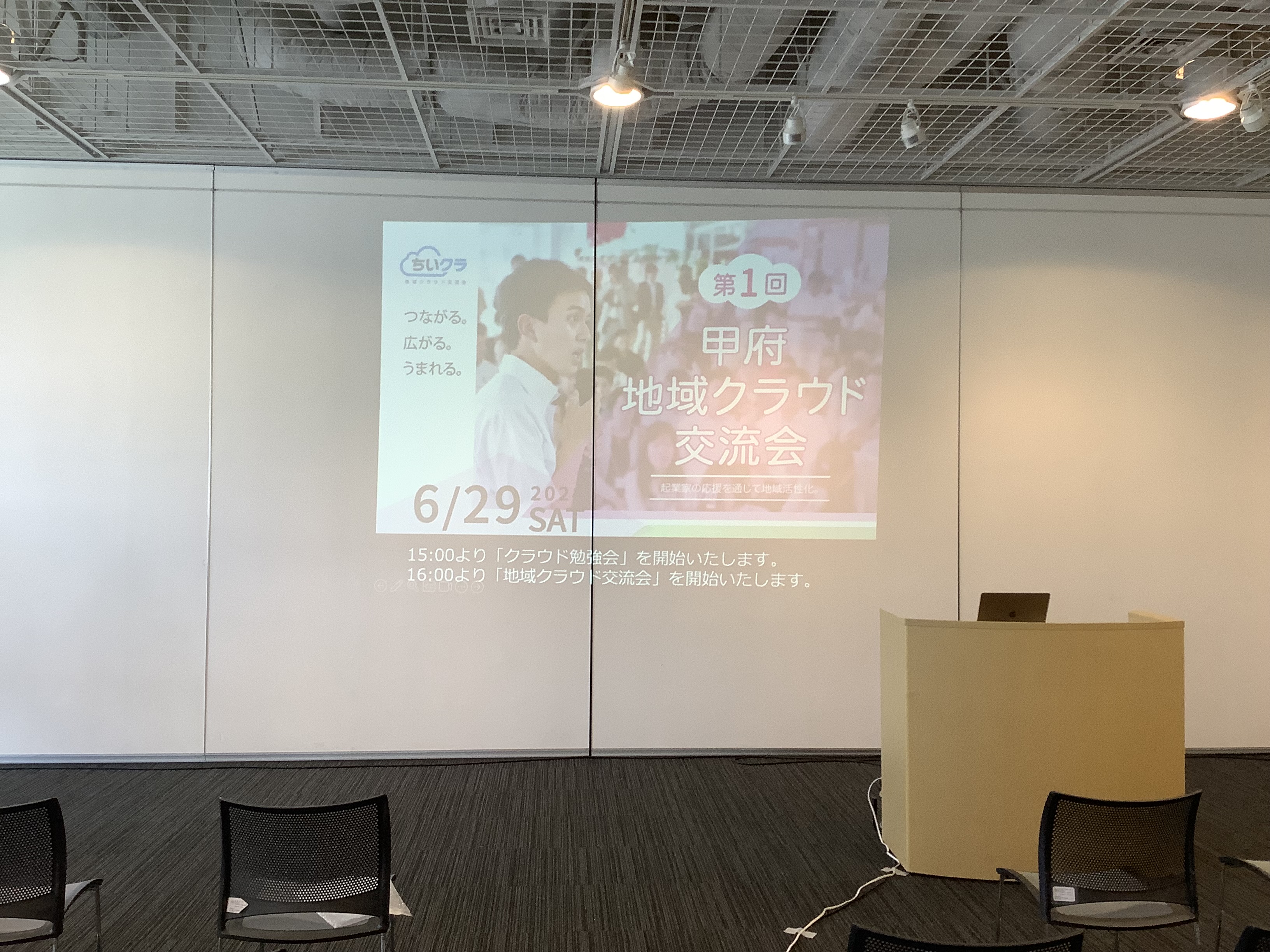

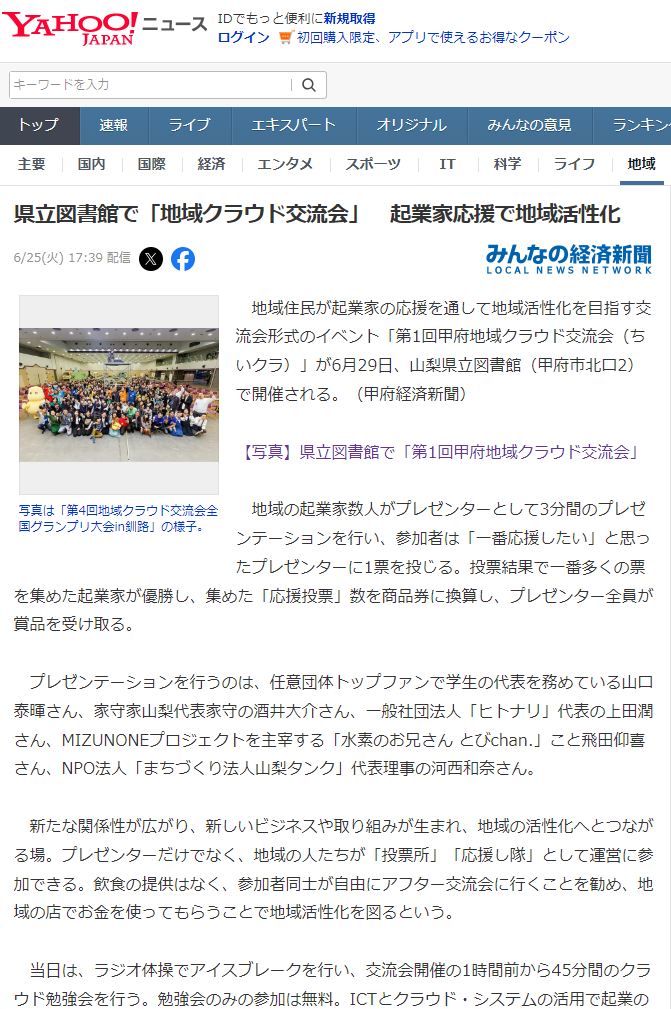

2024/6/29に甲府駅北口の山梨県立図書館にて、第1回 甲府地域クラウド交流会(ちいクラ)を主催しました。

さて、準備編に続いて、ちいクラの当日編の記事です。

前日、私はジョイゾーさん主催のシステム39 十周年記念パーティーにお招きされ、白金の八芳園にいました。(記事:システム39 十周年記念パーティーに参加しました。)。

私たち夫婦の部屋は前日から甲府のドーミーインで予約していました。

そのため、パーティから甲府に直行するつもりでした。朝から横浜、そして浜松町のお客様を大雨の中トランクをガラガラと引きずって巡礼し、最後に八芳園に向かいました。

八芳園さんではたくさんのお酒をいただき、良い気分で新宿駅に向かおうとした時です、まだ町田の家にいるから一緒に行かないか、と妻から連絡がありました。

お酒をかなり飲んでいるから運転できないけど、と言ったところ、それでもいいと言うのです。そこで、今日の相棒であるずぶ濡れトランクを小田急に乗せ、家まで一度戻りました。最初から家においておけばよかったのにというツッコミは不要です。

そして、妻の運転で出発しました。すでに午前0時近かったと思います。

かなりお酒を飲んでいたので、私はナビゲーターとして全く役に立ちませんでした。そもそも、妻は甲府へのドライブについては私よりも慣れています。

つまり、私はちいクラを控えた妻の不安を和らげるための話し相手として助手席に座りました。

今となっては妻の気持ちもわかります。

果たしてこの猛烈な雨は止むのか。本当に80人が来てくれるのか。予期せぬトラブルがあって、ちいクラ自身が中止にならないか。そしてもっとも肝心な皆さんからの評価は及第点をもらえるのだろうか?

そうした不安を和らげるために助手席に座った私の受け答えはかなり怪しかったと思います。何せ、へべれけ状態だったので。

それでも無事に夜中の2時頃に甲府に着きました。

そして翌朝、甲府の空は完全に晴れ上がっていました。

地面も空気も前夜の雨の湿気をふんだんに含み、武田神社のお堀の水は濁っていましたが、梅雨時期とは思えないほどの軽やかな晴天でした。

妻はサイボウズの永岡さんから『天気を晴れさせるのもオーガナイザーの仕事だからね』と釘を刺されていたようです。つまり、ちいクラの成功不成功を天候のせいにするなということです。

その通り。そこも含めて責任を取るのがオーガナイザーの心得です。オーガナイザーに限らずイベント主催者の全般に言えることですが。

ただし、当日晴れたからよいものの、前日のような土砂降りだと大変なことになっていたかもしれません。

私たちはまず、朝の武田神社に参拝に行きました。

もうここまで来たら、後は人事を尽くして天命を待つというお馴染みのフレーズで乗り切るしかありません。

参拝の結果、「中止!」という信玄公の天の声は聞こえてきませんでした。

空は晴れ、会場は予約済み。

ついでに書くと、2回目の会場もすでに予約済みでした。準備編の記事には書きませんでしたが、6月21日に開催された「よっちゃばれっ kintone 無尽」に参加する前、私は山梨県立図書館に立ち寄って2回目の甲府ちいクラの会場を予約していたのです。(この日はスケジュールを空けておいてください。2025/3/22)。

準備編に書いた通り、来場者が80人を下回り、参加者からの評価が80%を切ると、2回目の開催は許可されないのです。つまり、今日はそもそも成功して、2回目を開催する以外の選択肢はあり得ません。

あとは人が集まり、評価をいただける内容にするだけです。

12時過ぎから会場の部屋で設営の準備を行う予定でしたが、山梨県立図書館内に併設されているカフェに先に入って準備を始めました。

私たちがカフェに入った時、既にジョイゾー社の小渡さんがいました。

小渡さんは前日のシステム39 十周年記念パーティーの仕事を終え、休む間もなく甲府にまで駆けつけてくださっています。本当に頭が下がります。

それだけではなく、今回のちいクラ開催にあたっては頼れるオーガナイザーの先輩として本当にいろいろとお世話になっています。もちろんスナックジョイゾーでも。

私は前々日の夜に、当日に投影するスライドの大部分は作り上げ、小渡さんに渡していました。

サイボウズの永岡さん(同じく昨晩のパーティー仲間)もやってきたところで、お二人(永岡さんと小渡さん)に対してスライドの内容を説明し、チェックしてもらいました。結果はオッケー。

そうしているうちに勉強会の講師として登壇してくださるサイボウズの中村龍太さんや、今回協賛として活躍してくださるGoodway社の藤野さんも到着。さらには妻の同期のオーガナイザーとしてお手伝いしてくださる新田さんが千葉から到着。さらに私の長女も町田から到着。

役者が揃ってきました。

会場設営はすでに始まっていました。もう応援し隊の方やスタッフの方もいつの間にかカフェを通り過ぎて会場に行っています。

かつてホテルの配膳の仕事をやっていたことがある私ですが、正直に言うと、こういう会場設営のような仕切力が必要とされる仕事は不得手です。

それでも、私もその中で可能な限り指示を出したり、質問に答えたりしました。もちろん、永岡さんや妻や先輩/同期オーガナイザーがいるから私が指示する場面はそうはありません。会場は順調に設営されていきました。

ここで身内ながら特記しておきたいのは娘です。ちいクラでは参加者や応援し隊の皆さんが配布したいチラシやパンフレットを参加者の皆さんに配ります。その紙媒体をビニール袋に封入する作業が当日の準備の段階で必要です。この仕切りを娘がやりました。

少し前まで、若者ならではの悩みに苦しんでいた娘の活躍に、親としては胸が熱くなった瞬間でした。

また、今回応援に来てくれた弊社メンバーも、ジョイゾー社の小渡さんから、ちいクラの配信投影担当としての心構えを教わっています。登壇される方の横で投影や配信の行う重要な役割です。

次回以降はこうした作業も弊社だけでやり切ることが必要です。普段はkintone開発が本業のメンバーですが、動いてくれてありがたい。

椅子が並び、チラシが封入され、受付も設営されました。

私は、投票所の設営を行うとともに、投票所担当の皆さんに投票で使うkintoneの使い方を説明しました。今回はあかねさんに投票所の仕切りを担っていただきます。

ここで特筆しておかなければならないのはジョイゾー社の矢地さんです。

なにしろ、今回のちいクラのために演奏をお願いしていたのですが、自分が弾き慣れている電子ピアノが良いと、わざわざレンタカーを借りてまで馳せ参じてくださったのですから。しかも矢地さんも昨日のジョイゾーさんのイベントでスタッフとして活躍されているにもかかわらずです。

本当にそのご好意には感謝です。会場が設営されている間に、ピアノの位置も設営し、小渡さんと2人で音響周りの設定を一生懸命されていました。

お二人には本当に頭が下がります。界隈のピアノマンと呼ばせてください。ありがとうございました。

会場設営も順調に進むうちに、徐々に参加者の方も来場してきてくださいました。

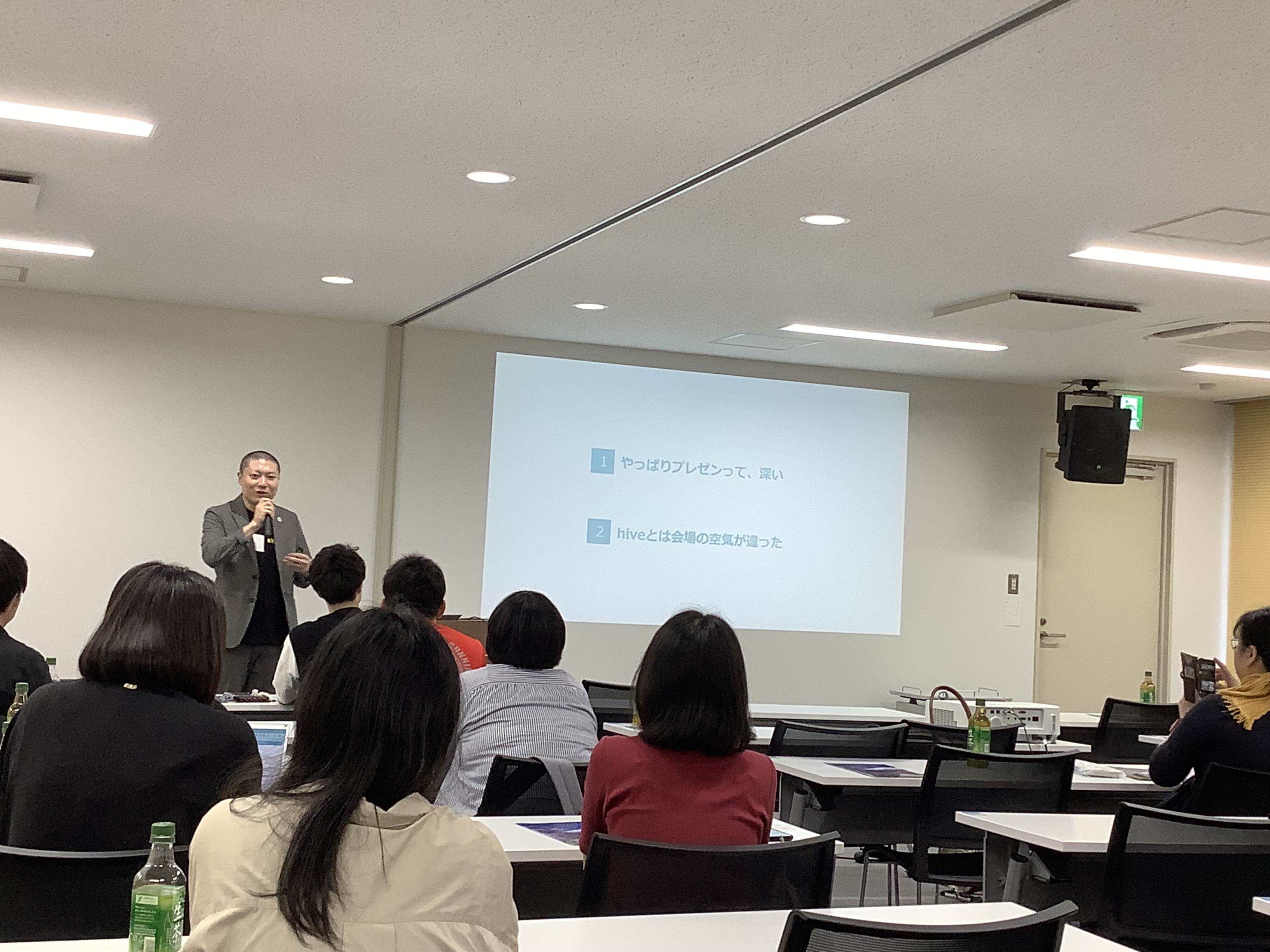

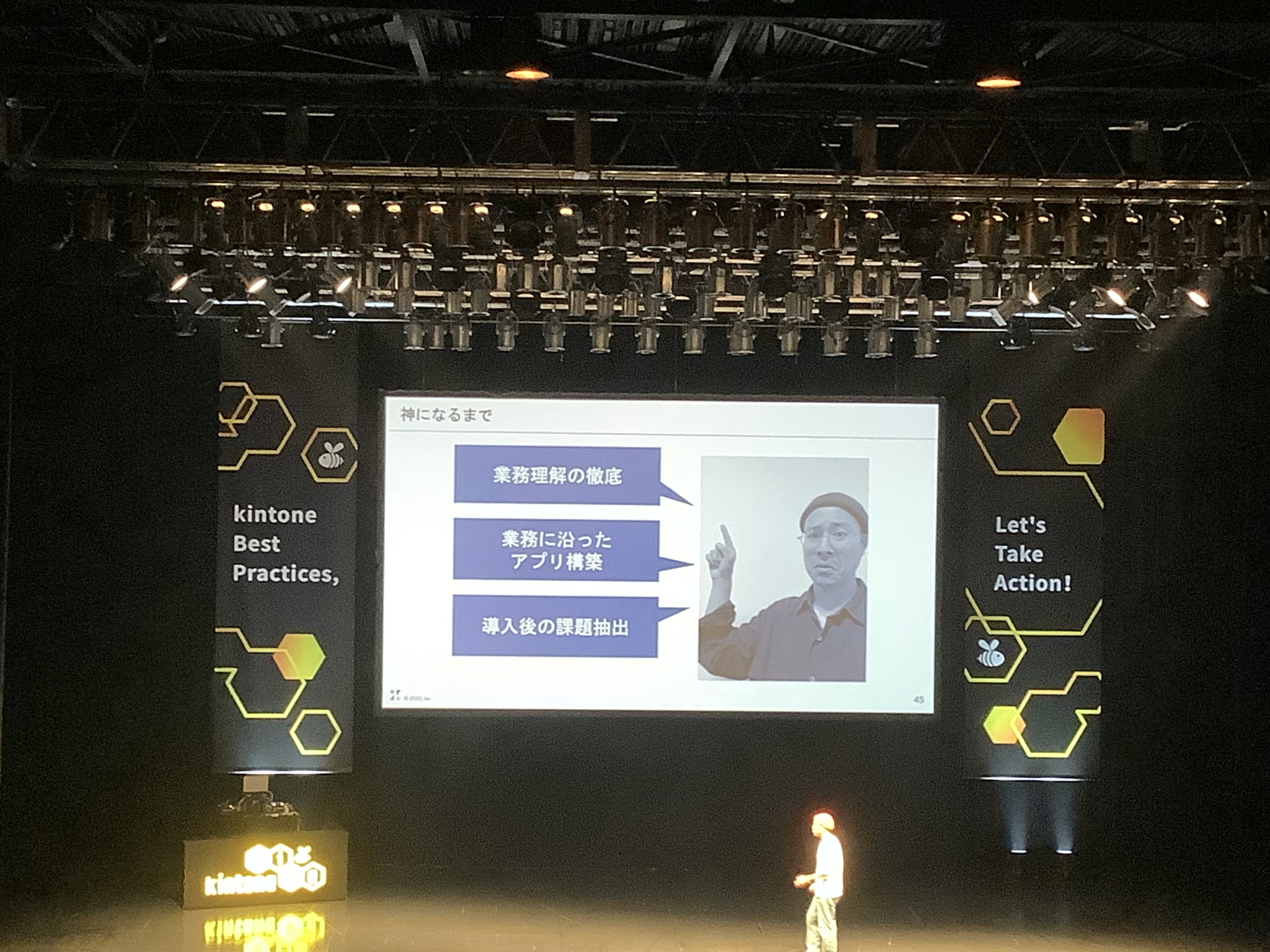

そして、勉強会が始まりました。サイボウズの中村龍太さんによる「エフェクチュエーションという考え方を学ぼう」というタイトルです。

私は龍太さんが共著者として名を連ねておられるエフェクシュエーションの本を持ち、すでに読了済みです。龍太さんがエフェクチュエーションを題材に登壇されている様子も拝見したことがあります。

ただ、この言葉を知らない会場の方にとっては少し難しく思われたかもしれません。

エフェクチュエーションとは、要するに事前に計画を立てて、予測に沿って事業を行うのではなく、臨機応変に着想やご縁を活かしながら事業を行うことが起業の成功には適しているよ、という考えです。

実はこの考えは、私にとってとても受け入れやすい考えです。私が好きな旅でも、事前に綿密に予定をたてて行動するより、その場のひらめきと直感に従って動く方を好みます。

あらためてエフェクチュエーションは好きな考え方だなあと思いました。龍太さん、ありがとうございました。

龍太さんが話している間にも着々と人数が増えていき、既に参加者の数は70人を超えました。80人を越えるのは間近です。

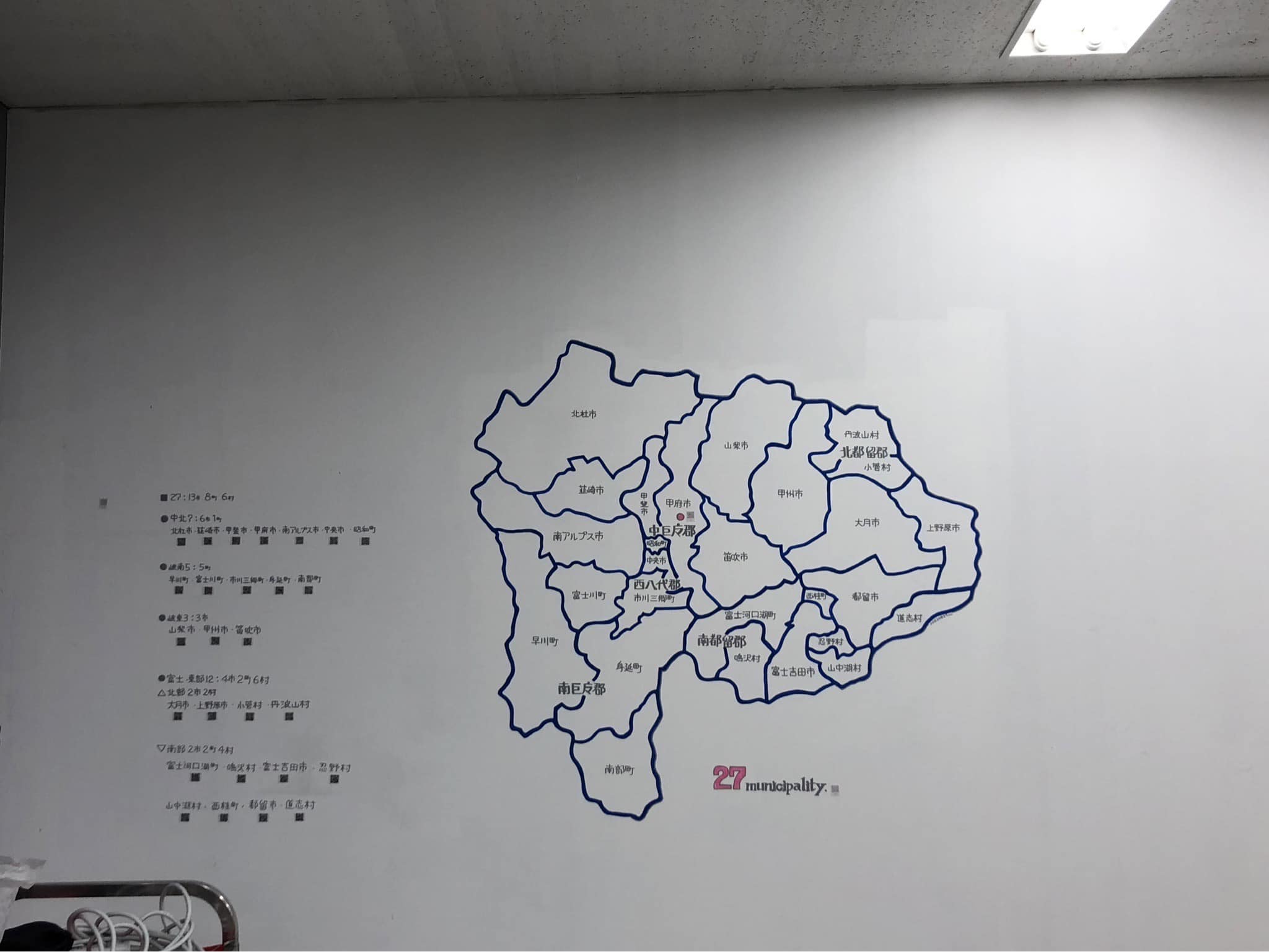

今回、第1回甲府ちいクラにあたっては、たくさんの方が多くの地域から来てくださいました。私が把握している範囲では、北海道、福島、千葉、東京、神奈川、埼玉、長野、静岡。もちろん山梨も。ある神奈川在住の方は、前日の名古屋のイベントに参加した後、塩尻経由で甲府に駆けつけてくださいました。湘南からスーパーカブに二人乗りで来られた猛者もいます。たまたま、アメリカから数日間、山梨に来られていた方にも参加してもらいました。その方は甲府ちいクラの翌々日にはアメリカに帰られたとか。

本当に皆様には感謝です。

さて、中村龍太さんによる45分間の講演の後は、15分の休憩を挟んでいよいよちいクラ本編が始まります。

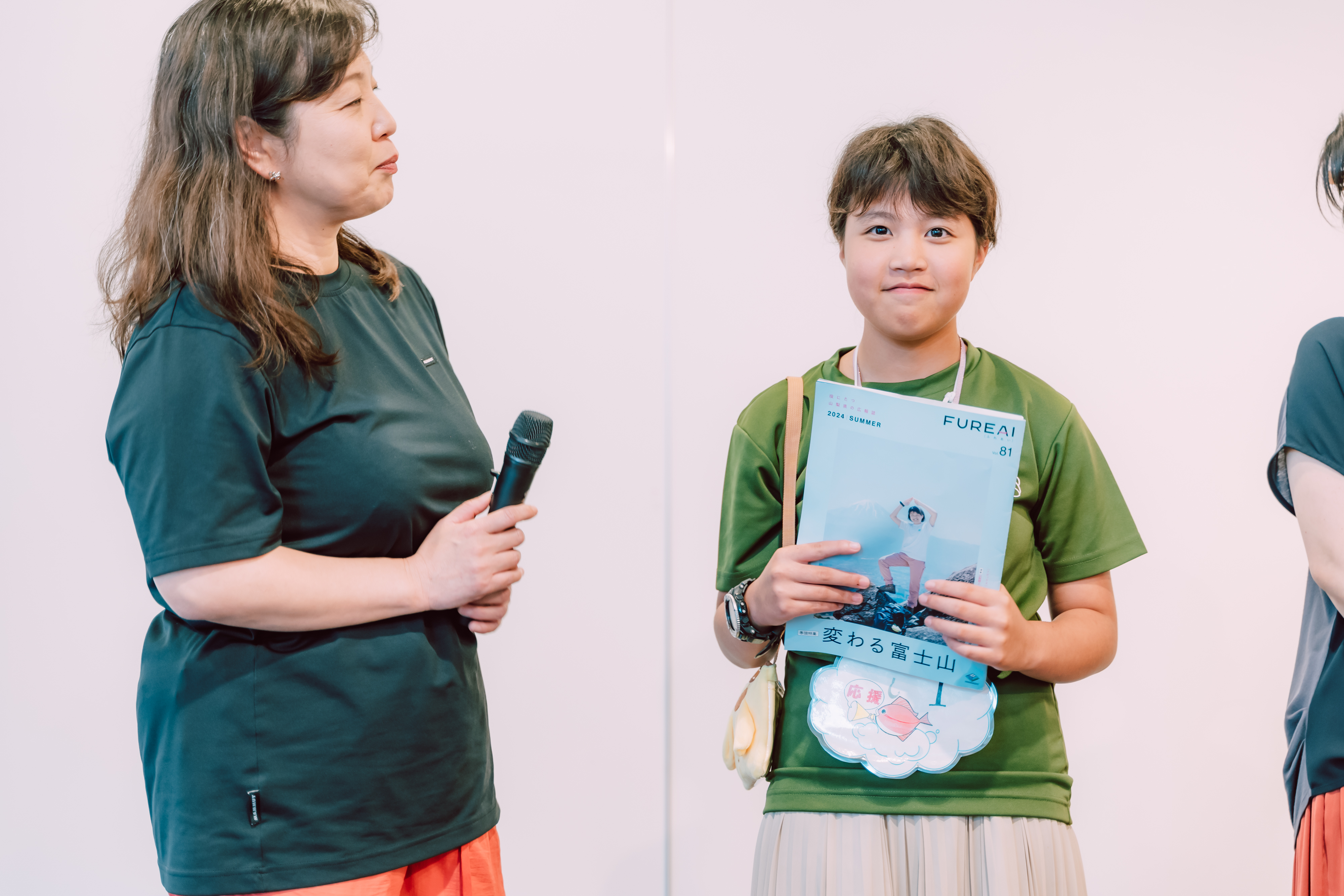

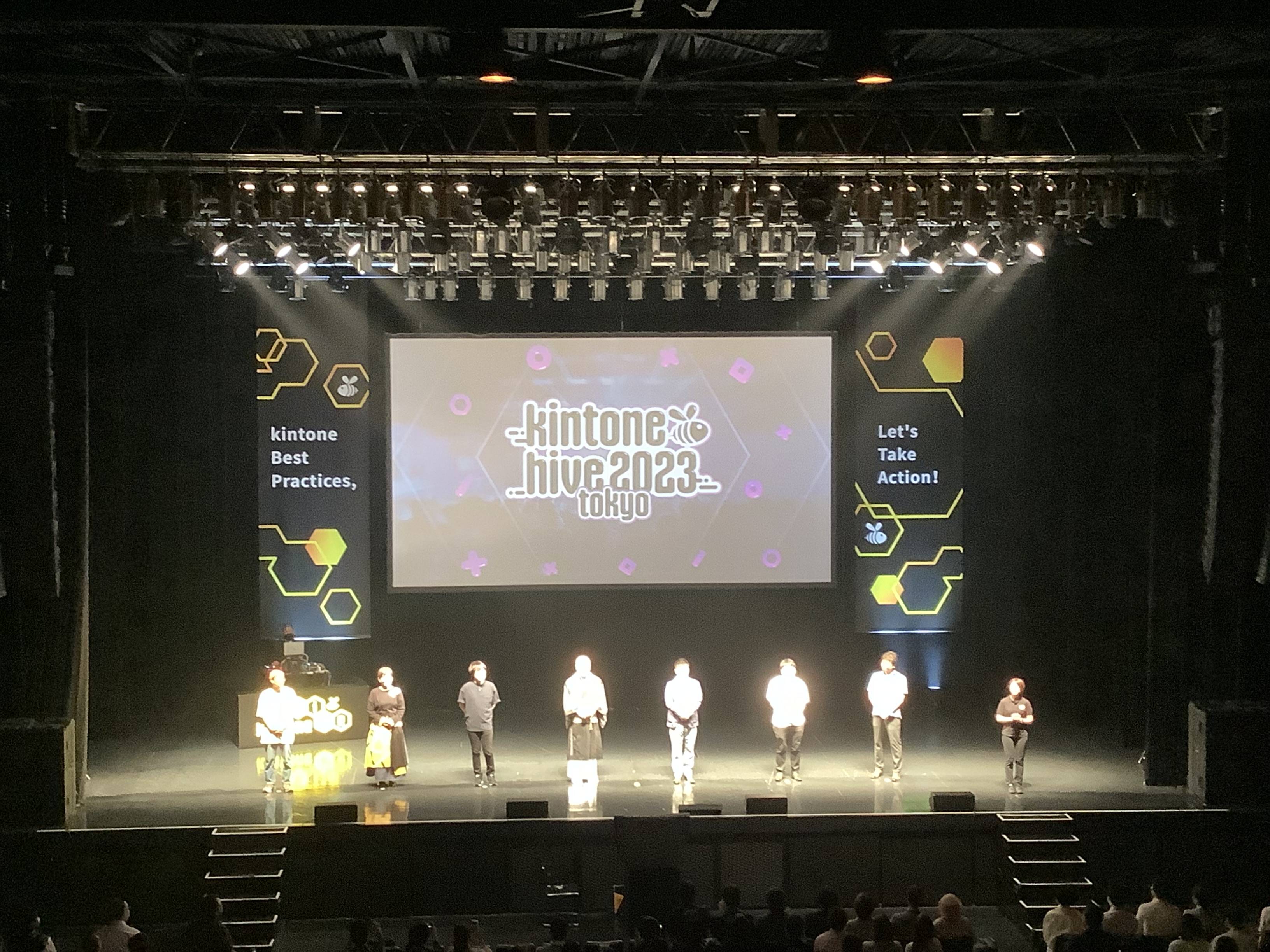

まずは、ちいクラ本編にあたってオーガナイザーの妻からの挨拶。

今までに全国のちいクラは(25都道府県・70市町村)で185回開催されたそうです。累計参加者数24,983名様!

ということで、今回の甲府ちいクラをもって、参加者が25,000名を突破しました。パチパチパチ。

妻からの開会の挨拶とちいクラの説明に続いては、今回の山梨でのちいクラ開催にあたり、多大な貢献をしてくださった共催の株式会社Goodwayの藤野さんからの応援メッセージです。

金融機関に長年勤めておられ、新興企業が融資を受ける必要性とその審査の厳しさを知る藤野さんだからこそ、お話しくださる内容に重みがあります。

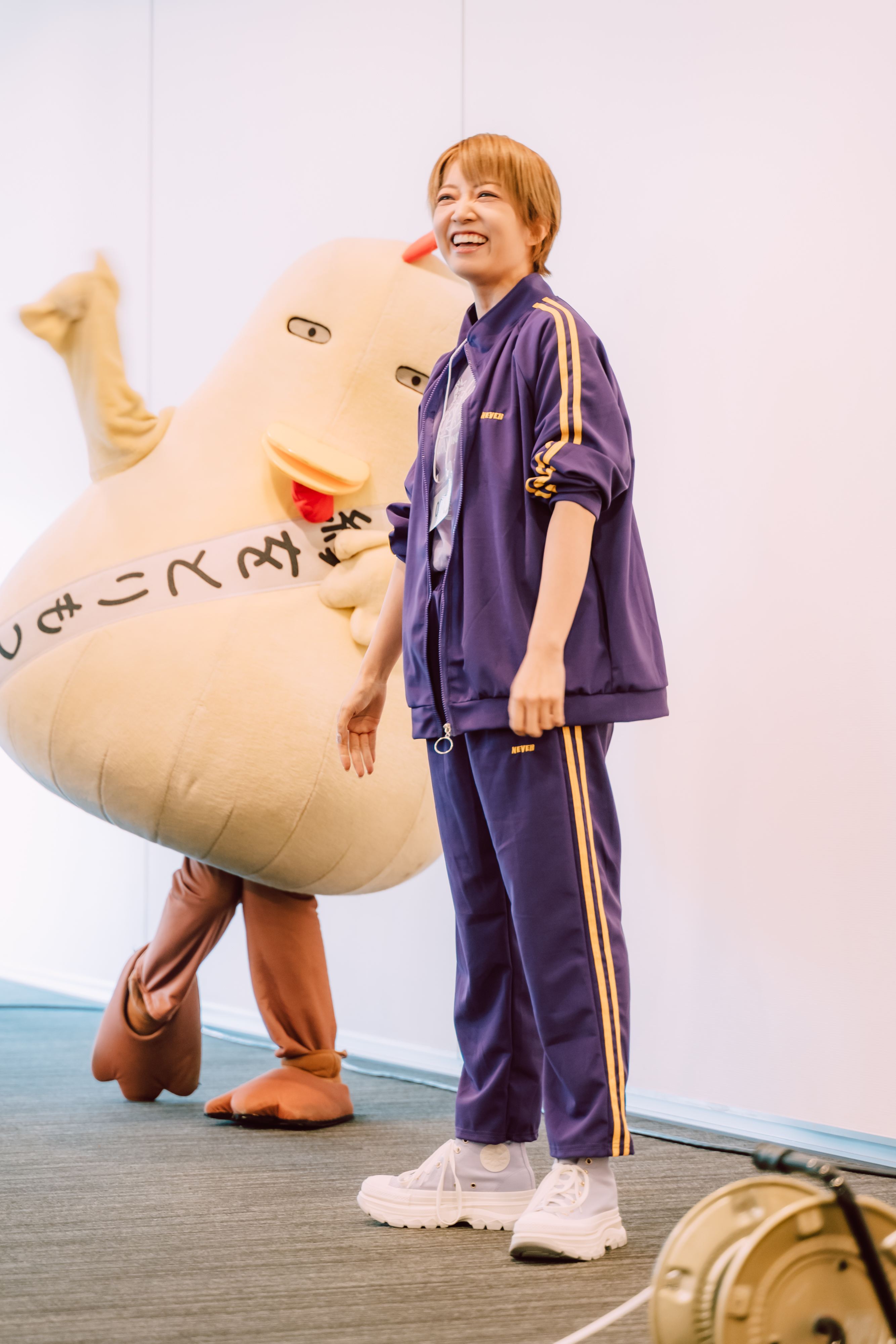

その後は、アイスブレイクとして、ちいクラ恒例の大人の本気のラジオ体操が始まります。

ここで登場したのは、山梨県のゆるキャラとして人気の「とりもっちゃん」です。さらに皆さんの前に立って、ラジオ体操はこう舞え!という見本を見せてくださるのは、先日まで星組のタカラジェンヌで活躍されていた大輝真琴さんです。そして、ラジオ体操の音源は、なんと矢地さんによる電子ピアノの生演奏。私、今まで生きてきて、ラジオ体操をあの音源以外で踊るのは初めてです。もちろんタカラヅカ仕込み(?)のラジオ体操を見るのも。

何と言う素晴らしい布陣でしょう。手前味噌ながら、この取り合わせは他のイベントでもなかなか見られない組み合わせですよ、と自画自賛してしまいます。

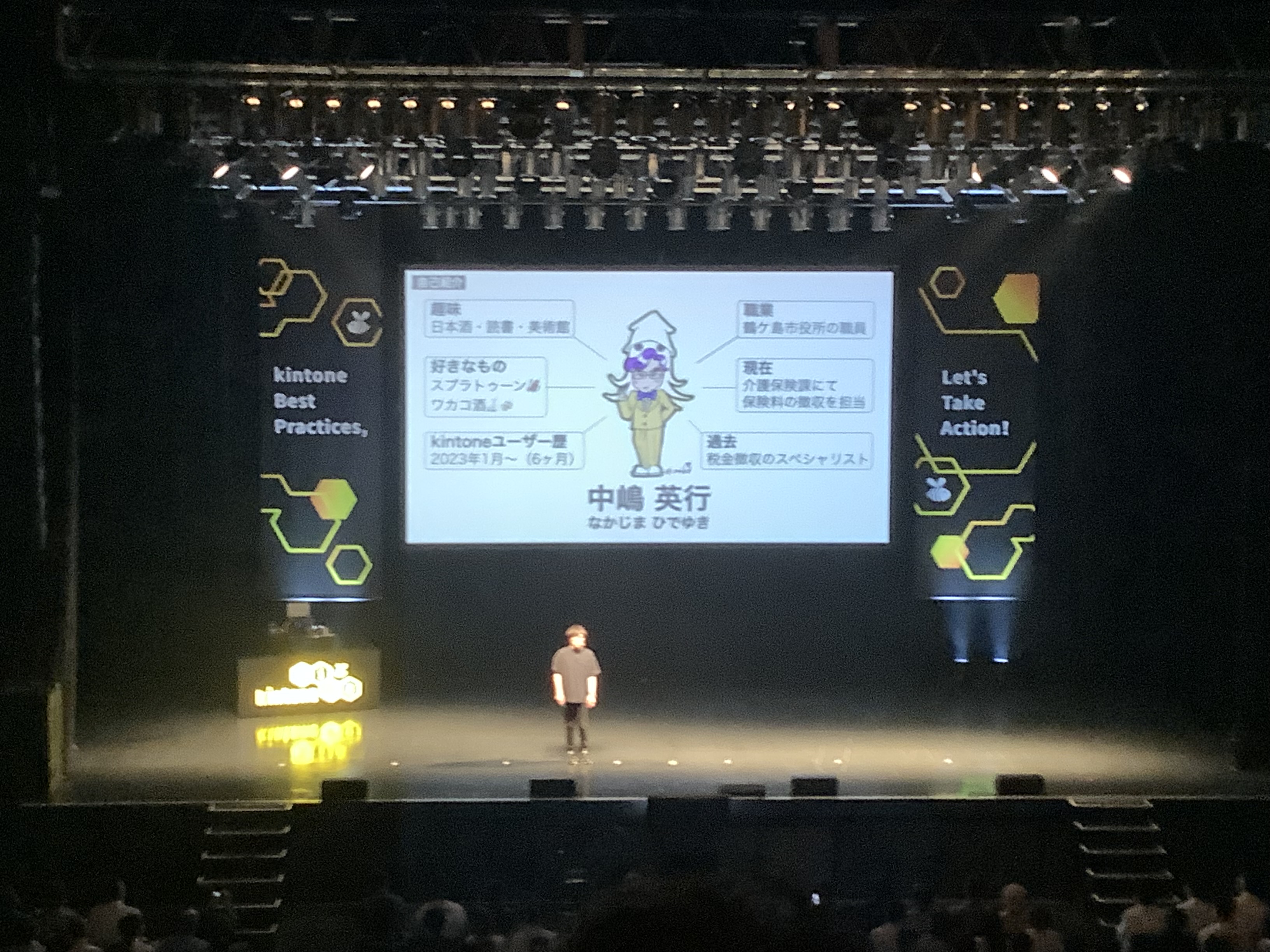

そして、いよいよ、5名の登壇者によるプレゼンタイムが始まりました。

準備編にも書いた通り、6月9日になってようやく最後の1人のプレゼンターが決まりました。今回も出場する順番は登壇が決まった順になります。

MIZUNONEプロジェクトを主宰する「水素のお兄さん とびchan.」こと飛田仰喜さん、

一般社団法人「ヒトナリ」代表の上田潤さん、

家守家山梨代表家守の酒井大介さん、

任意団体トップファンの山口泰暉さん、

NPO法人「まちづくり法人山梨タンク」代表理事の河西和奈さん

皆さん、山梨で志をもって活動していらっしゃる方です。

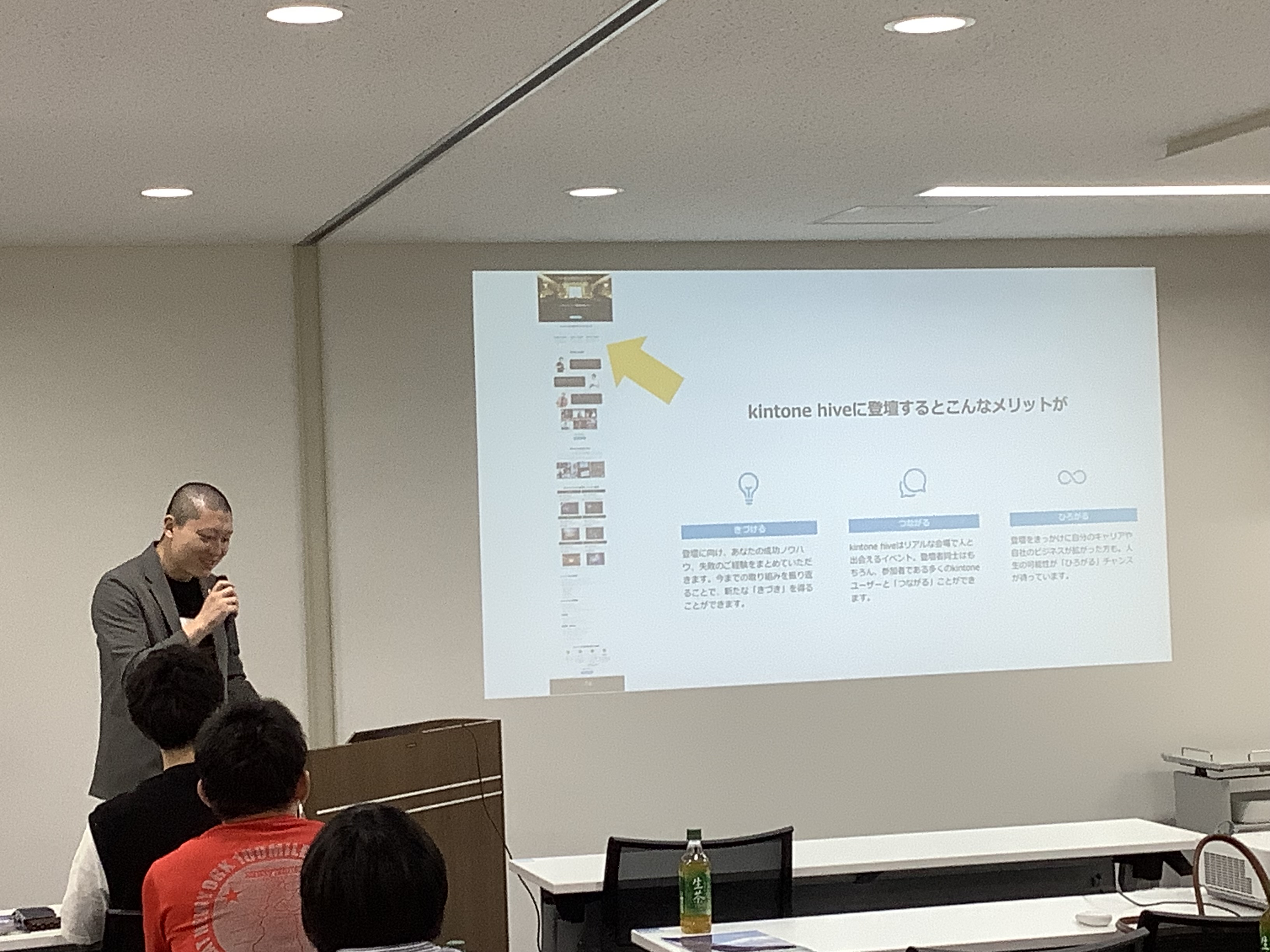

それぞれの思いをこの3分間にぶつけ、来場者からの共感の声をいかにして集めるか。

ちいクラの3分間は短いという声も受けました。が、逆に言うと、この3分間で来場者に印象を残せるような事業計画やプレゼンであることが重要なのです。

こういう場を活かし、どんどんと登壇の回数を重ねていくと、より魅力的なプレゼンが届けられるようになるはずです。

ちいクラはそうした意味でも、どんどん地域の方がステップアップするための登竜門としての役割も担っているはずです。そうなることを願っています。

ちなみに偉そうにいっていますが、私はちいクラをはじめ、事業計画のプレゼンテーションは未経験です。成り行きで今までやってきましたので。

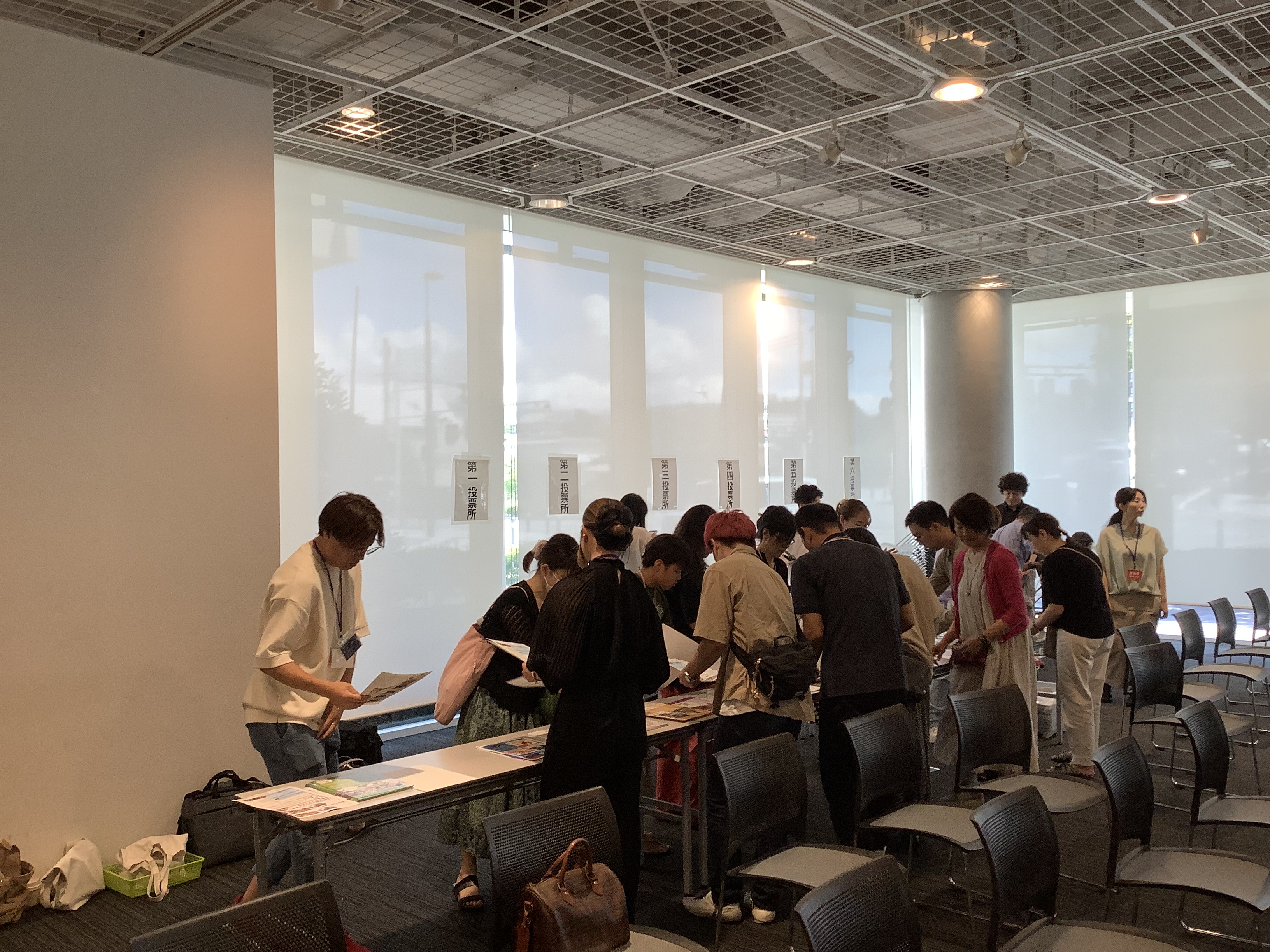

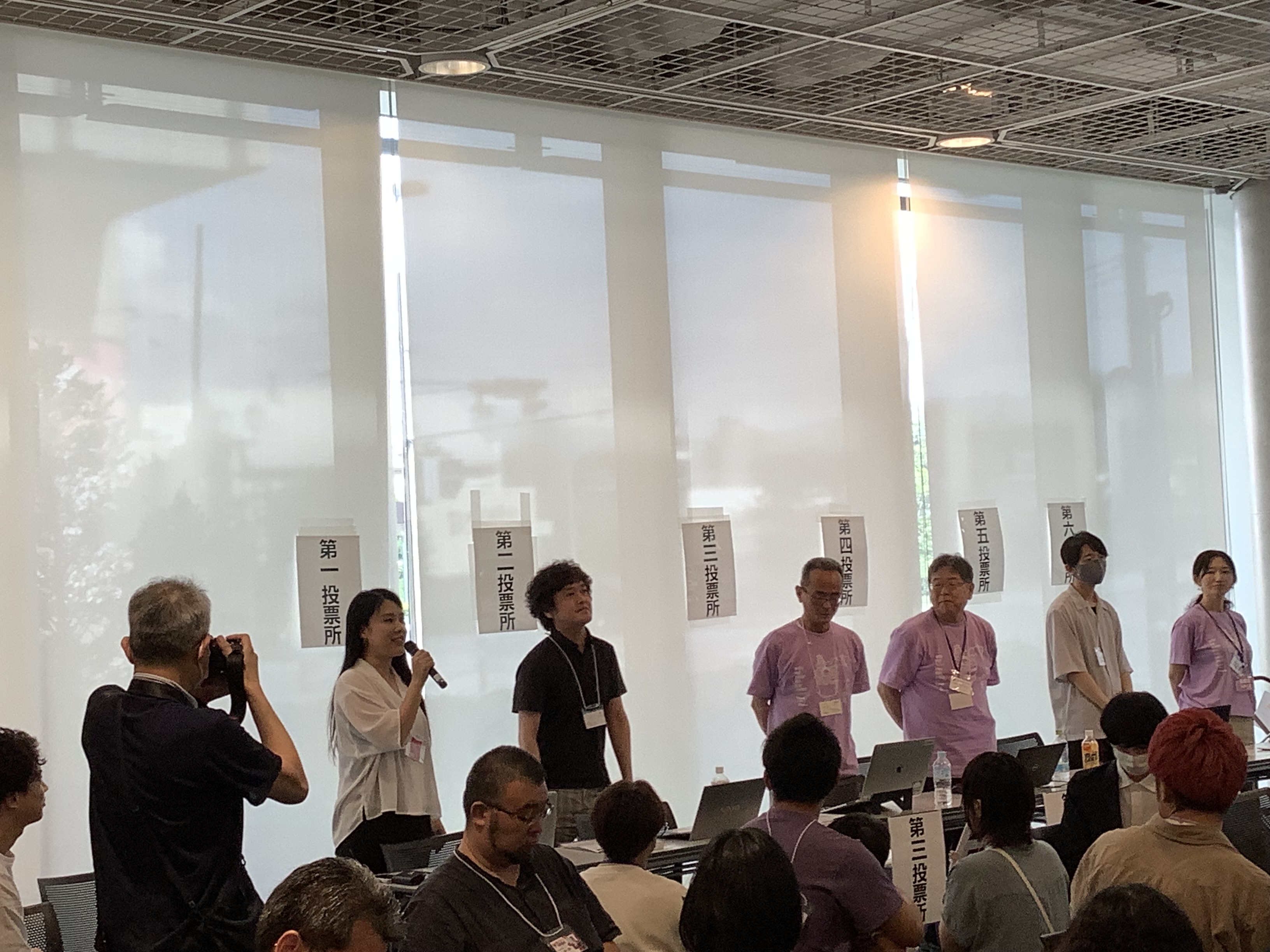

そして、プレゼンターの方々の熱意に、参加者による投票で応えるのがちいクラのしきたりです。その投票にはkintoneを使います。皆さんからの清き一票を確実に結果に反映するためには、kintoneの操作に熟達している方が必要です。

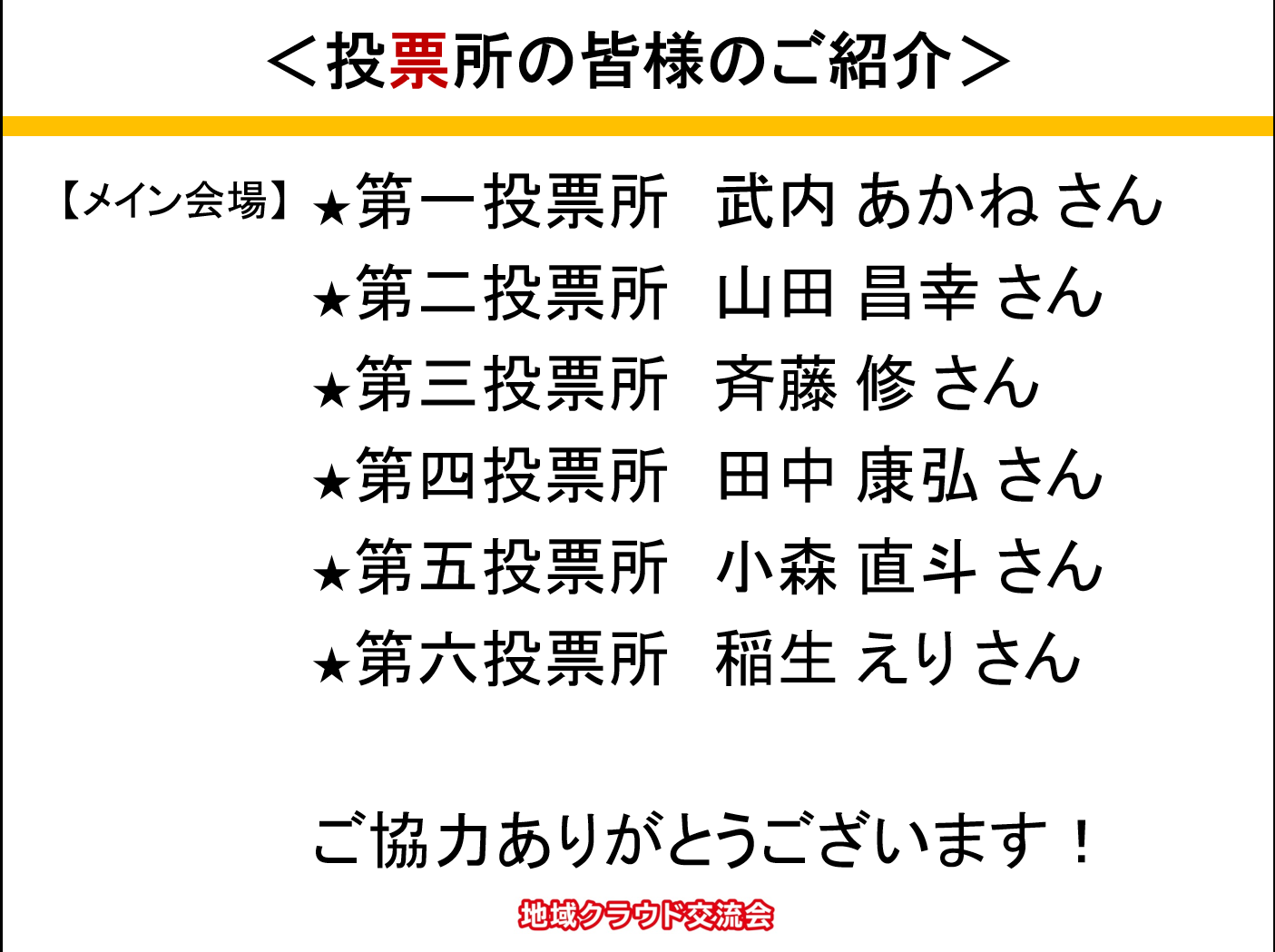

妻から依頼した方はこちらの六名です。

皆さん、本当にありがとうございました。

続いては交流&投票タイムです。

投票所で投票したり、来られている方同士で交流や名刺交換を行ったりの時間です。

私はあつかましくも、この時間のBGMも矢地さんにお願いしてしまいました。すると快く引き受けてくださった矢地さんは、即興でジブリなどの曲で会場内を快適にしてくださいました。

本当に感謝しきれないほど感謝しています。

私はこの時、独りぼっちで所在なさげに立っている方を見つけては、積極的に挨拶しに行きました。が、それでも何人か、独りぼっちだったと思われる方がアンケートにもっと交流したかったと書いているのをみて反省しました。これは弊社内でも作ったGood & Badという振り返りにも書きました。

そして、プレゼンターからの登壇時点で、会場の人数は100名にほぼ近づいていました。もう集計外の人を含めれば100名超えができたかもしれません!

皆さんもまちまちに交流を深めてくれているようで何よりです。

続いては応援し隊の皆さんによる一人1分の自己紹介です。

こうやって、甲府の方々がたくさん応援し隊に手を挙げてくださった様子をみると、本当にありがたいなと思います。山梨の今後は大丈夫ではないかと。

応援し隊の皆さんは、応援のためだけに来てくださった方々で、当日の参加も可能です。そのため、こちらには名前は挙げません。でも、皆さん、本当にありがたいです。

さらに妻が何度も通って仲良くさせてもらっているcafé terroirの飯島さんやそしてトップファンの高村さんも応援し隊に名を連ねていただきました。併せて大感謝です。

続いて挨拶してくださったオーガナイザーの皆さんにも本当に感謝です。

三部さんは、私がkintone エバンジェリストとして初めて首都圏の外で登壇した時から郡山でお世話になっています。私のkintone エバンジェリストの節目に現れる方です。今回もまさに。また9月には郡山で全国グランプリを開催されるとか。お伺いします。

そして琴絵さんは準備編でも書いた通り、妻をオーガナイザーに導いてくださった立役者です。超多忙な日々の中、甲府にまで駆けつけてくださったことに感謝です。今後もジョイゾーさんとともにいろいろとお世話になります。よろしくお願します。

瀬川さんは札幌から来てくださった妻のオーガナイザー同期。私も釧路と千葉でお会いしましたが、これからのオーガナイザーを背負って立つ好青年。本稿をアップする直前に札幌ちいクラでオーガナイザーの大役を担って見事に成功させました。素晴らしい。

新田さんは、先日の千葉ちいクラで頑張っている姿を拝見しました。妻のオーガナイザーとしての同期でもあり、すでにもう二回もちいクラを実現されているすごい方です。妻にとってよい仲間になってくださるようです。今後ともよろしくお願いいたします。また千葉も行きます。

小渡さんは、釧路、東陽町、高知、鎌倉と今までお世話になりすぎた方。もう頭が上がりません。今回のちいクラにおいても、矢地さんが持参したピアノのセッティングから、プレゼン資料投影の制御、そして弊社メンバーへのご教授など、八面六臂の活躍でした。もう本当に大感謝です。

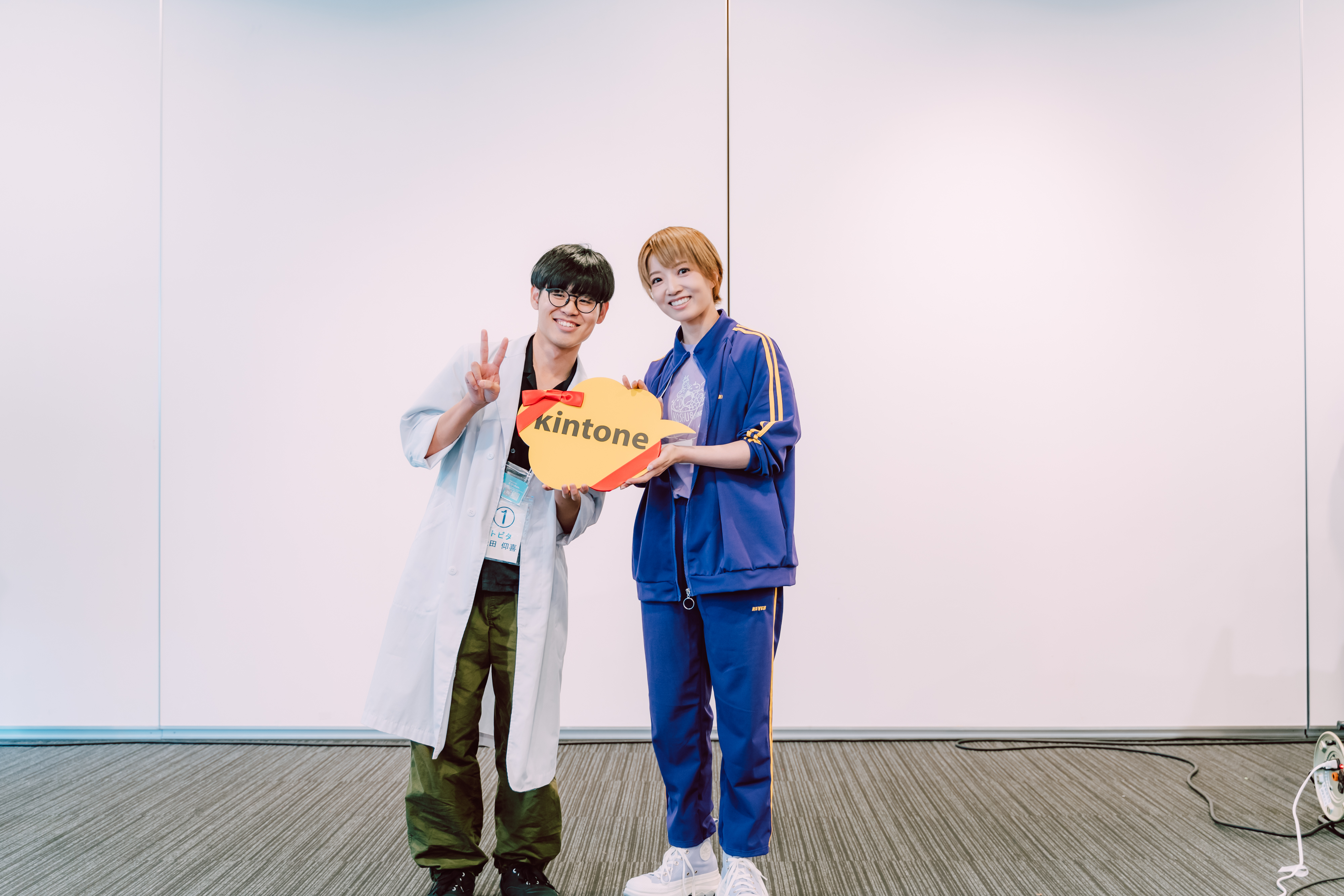

そして、いよいよ結果発表です。若干、発表のタイミングがずれてしまいましたが、飛田さんに決定しました。

飛田さんには水素のお兄さんというキャラづくりに磨きをかけ、9月に郡山で行われる全国グランプリにも飛田さんに出場してもらいます。おめでとうございます。ほかのプレゼンターの皆さんもありがとうございました。

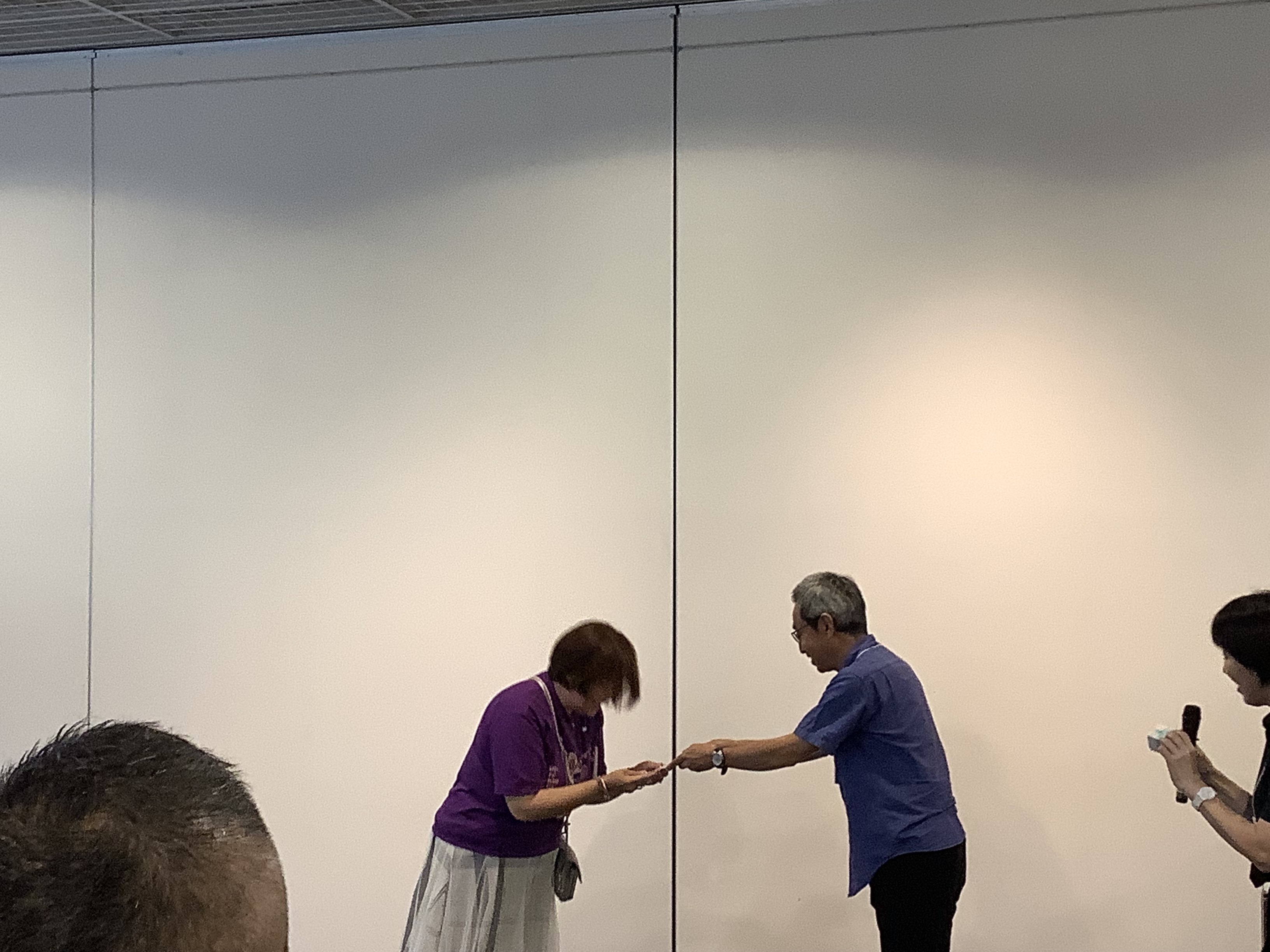

そして、そのまま大輝真琴さんから副賞として1年分のkintoneの利用ライセンスをプレゼント。

いやぁ、ほんまにおめでとうございます。

あれ?事前の準備では、これって俺が渡す役ではなかったっけ?そしてそのまま講評をやるって話では?

頭の中に?が並び、あれ?俺、喋らなくてもよいのかな?と私の中でスピーカーモードが解けていきました。

そして、そのまま飛田さんの挨拶とプレゼンターの皆さんからの一言ずつ挨拶があり、ちいクラは大団円に向かいつつあります。

いやぁ、よかった。

これで集合写真を撮って、撤収したら夜の街に繰り出すんや!と私の脳内は早くも愉快な時間へと跳躍。

と思っていましたが、まだちいクラにはやることがありました。

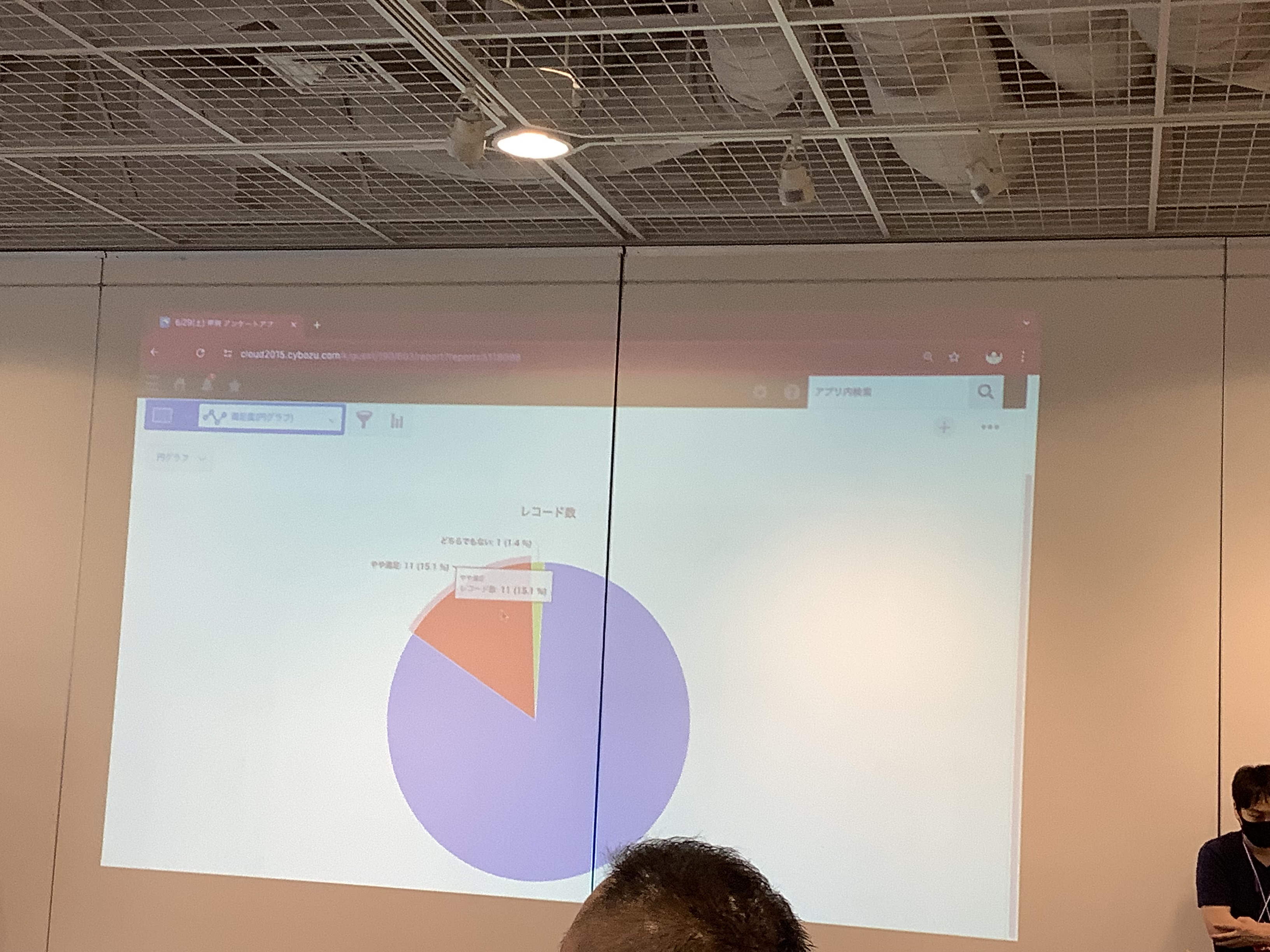

アンケートです。来場者からのアンケートで8割を超えないと、ちいクラオーガナイザーとしては一人前ではないのでした。

そして出されたアンケートの結果は、見事に98%超え。

すると、そこで、サイボウズの永岡さんからサプライズが。なんと、妻がサイボウズ社から地域クラウド交流会の認定オーガナイザーとして認定されることが。この結果を受けて決まり、その証明書授与が行われたのです。

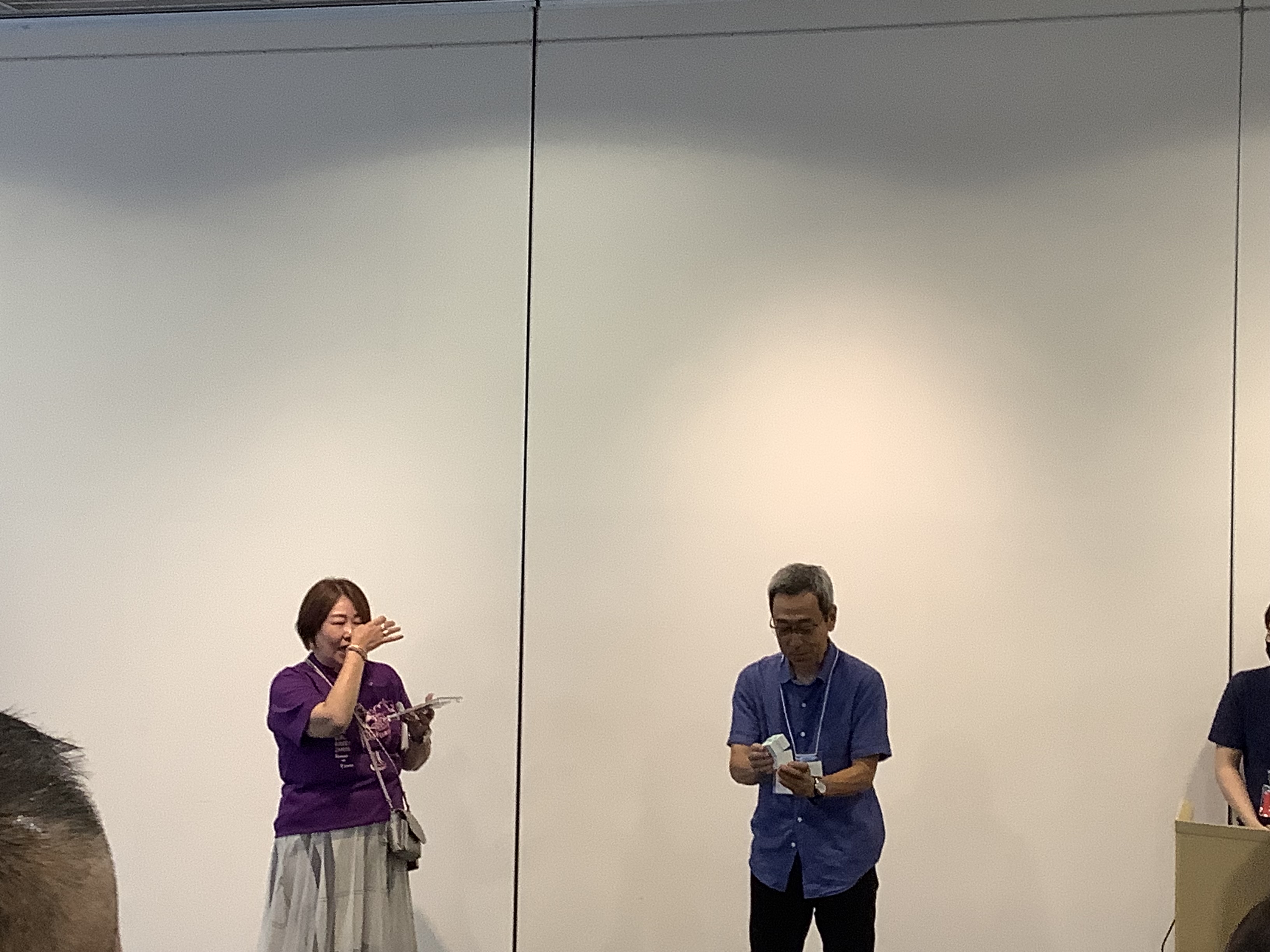

思わぬタイミングで重圧から解き放たれ、涙する妻。感動ですね。

準備編に書いた通り、私にとっては、今までの妻がもやもやから解かれ、ようやく妻が認められた瞬間だったのですから。

妻の挨拶をカメラに収めようと撮影していた私。すると急に不穏な空気が。

永岡さんのマイクがこうささやくのです。「そしてあづささんを二人三脚で・・・」

ン?俺?みんな俺見てるの?

ということで私も壇上に。

完全にスピーカーモードが解けていた私。油断していました。

あまつさえ、私に話せとおっしゃるのです。いやいや、もう頭は飲み会モードが発動してるから。

請われれば、ということで即興で話しましたが、プレゼンターへの講評なのか、山梨県へのエールなのかよくわからない内容を話したような気がします。

でも、こうやって最後にオーガナイザーの妻を立ててくださり、ついでに相方の私までも立ててくださるのが永岡さんの素晴らしさ。

本当に今回、最後まで導いてくださってありがとうございました!

さて、そんなわけでちいクラも終わりました。

最後に全員で集合写真の撮影です。

後で集計した結果、おしくも98人でした。確実に超えられると思っていた100名には届きませんでした。

あの方が来ていたら。うちの娘がシフトを入れてしまわなければ・・と届かなかった100名を悔いても申し方ありません。これは次回への反省です。

ですが、私がスピーチで話したとおり、うちの会社主催のイベントでここまでの人数を集めたのは初めてなのです。しかもkintoneを題材としたイベントではないにも関わらず。

私にも弊社にも一つのマイルストーンになったイベントになりました。何よりも妻がいろんなブロックや呪縛から解き放たれた記念すべき一日になったように思います。

本当に皆さま、お集まりいただきましてありがとうございました。

続いて撤収作業です。

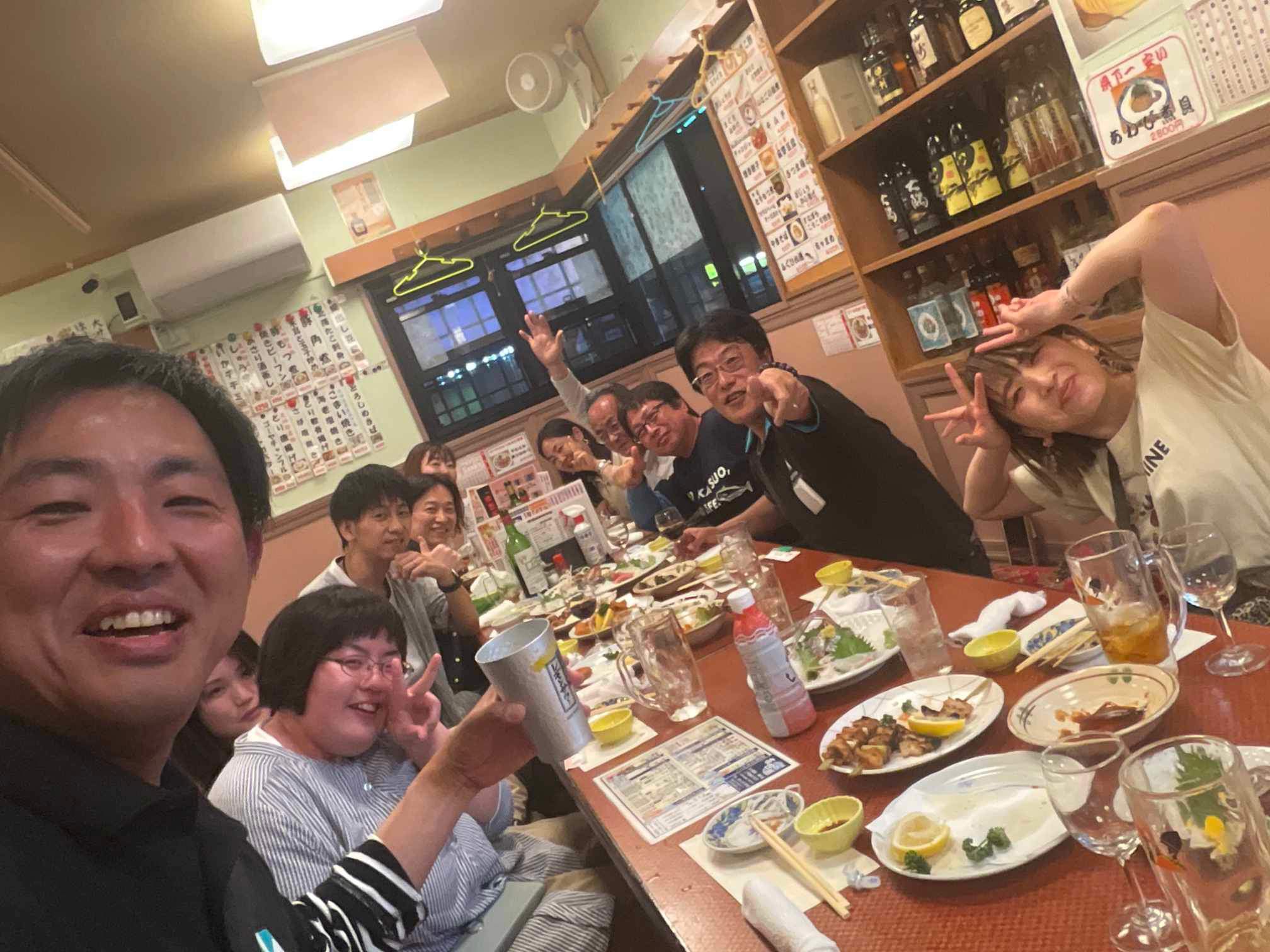

開催地にお金を落としてもらうこともちいクラの内容の一つです。なので、各自でグループを引率していただき、皆さんには夜の甲府に繰り出してもらいました。

私達は撤収作業の後、車に荷物を詰め込み、それを宿に持ち帰らねばなりません。さらにうちのメンバーにも宿をとっていて、彼も送りつつチェックインしてもらい、どこかで合流する必要がありました。

そのため、皆さんにはだいぶ合流が遅れました。それでも、café terroir、FOUR HEARTS CAFE、炙と顔を出すことができました。炙の皆さんが九十九に移動するというので、café terroirに向かった妻とは別にメンバーを連れてそこでがっつりと飲んで語って。さらには河西さんからお誘いが来たので、そこにいたメンバーを誘って味魅へと移動し、そこでも夜中まで。

楽しい夜の時間を過ごしました。

これで準備編、当日編と二つに分けた第1回甲府地域クラウド交流会のレポートは終わりです。

まずは皆さん、本当にありがとうございました。

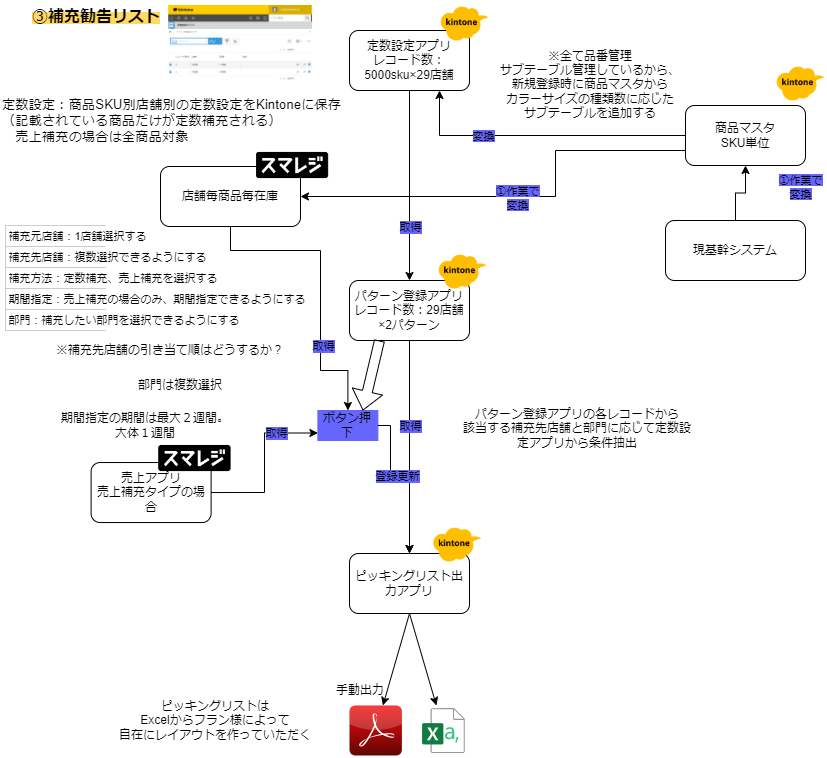

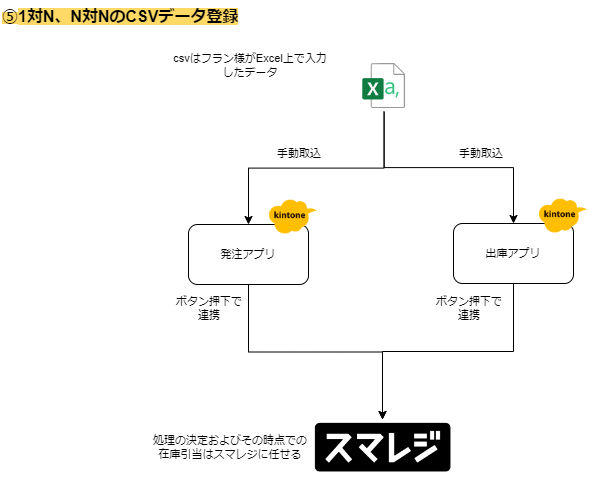

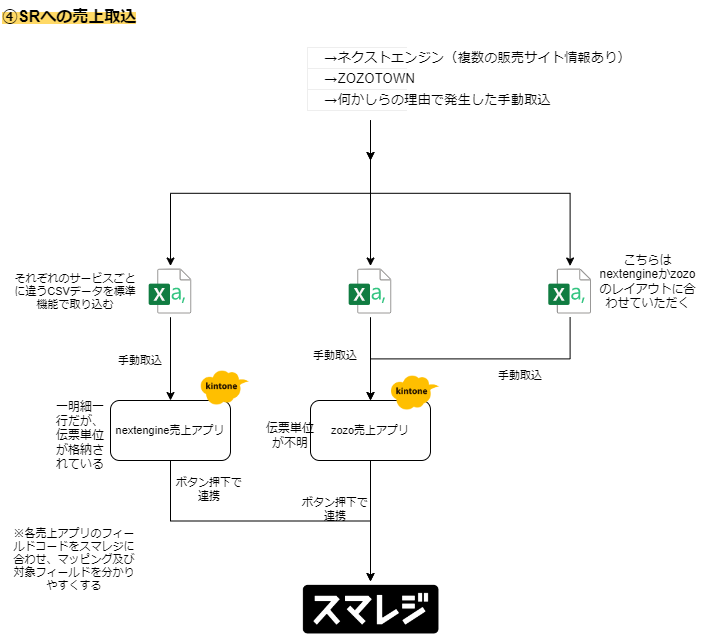

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

今月は津久井城址、つまり城山を登頂しました。

今月は津久井城址、つまり城山を登頂しました。

「仙台郡山官衙遺跡群 郡山官衙遺跡 郡山廃寺(4/13)」。

「仙台郡山官衙遺跡群 郡山官衙遺跡 郡山廃寺(4/13)」。

「小田原城(4/1)」「赤塚城本丸趾(4/8)」「津久井城址(4/9)」「仙台城跡(4/13)」

「小田原城(4/1)」「赤塚城本丸趾(4/8)」「津久井城址(4/9)」「仙台城跡(4/13)」