7月9日に大阪のZepp DiverCityで行われたkintone hive 2024 Osakaに参加してきました。

https://kintone.cybozu.co.jp/jp/event/hive/

昨年も弊社はこのイベントにメンバーを連れて参加しました。

昨年と今年に比べ、私がメンバーをkintone hiveに呼んだ目的は同じです。

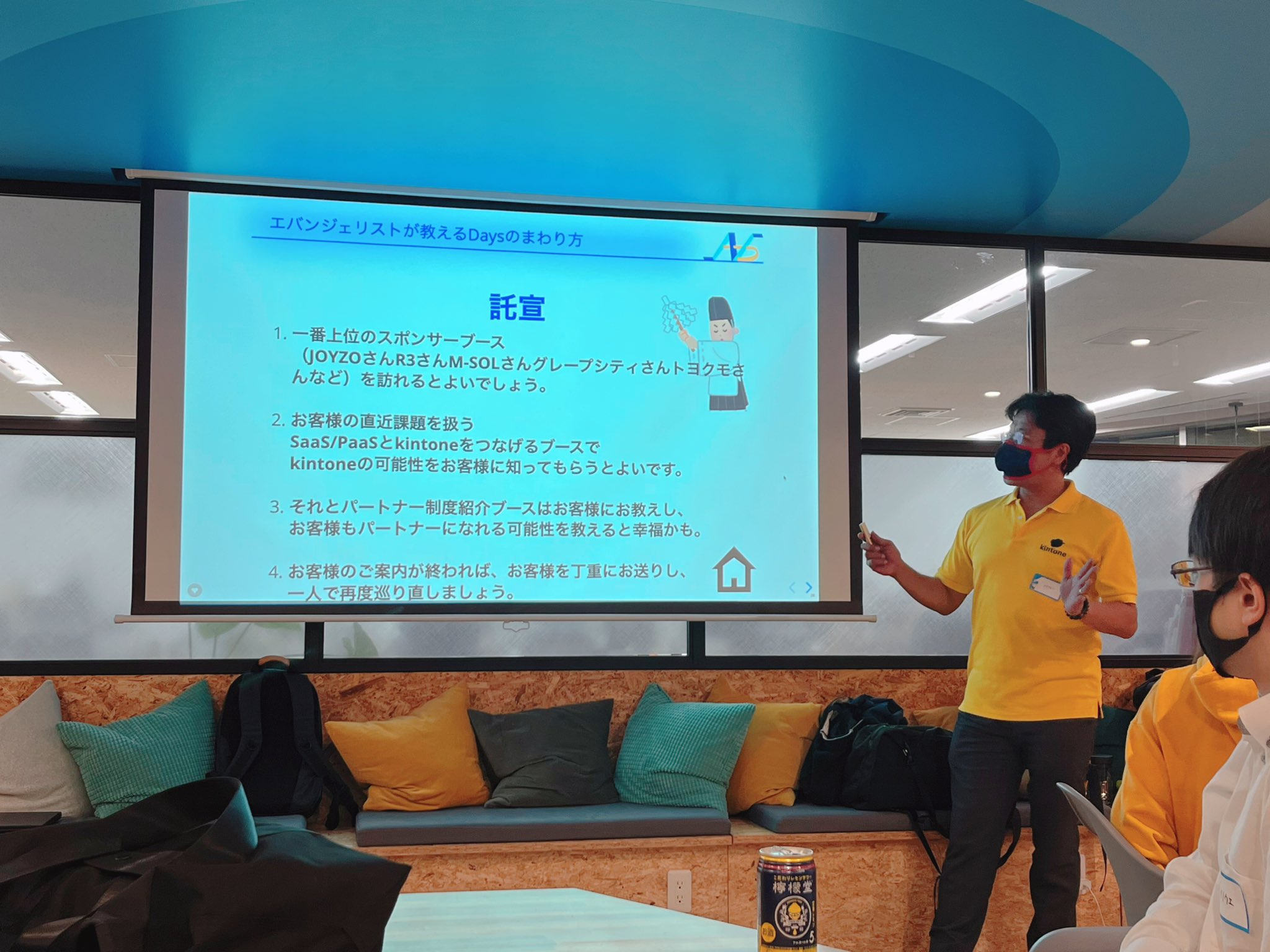

・今のkintone界隈の開発のあり方が従来のシステム開発のセオリーとは違っていることを感じて欲しい。

・kintone界隈のプレイヤーや開発者の知己を増やしてほしい。

・登壇される方々の成功事例を聞き、どういう方法であれば弊社としてkintoneを使ったシステム構築で価値が届けられるかを考えて欲しい。

特に最初に挙げたことは、kintone hiveに頻繁に参加されている方にとっては理解されていることと思います。

確かにkintone開発において、サービスやプラグインを使わずにカスタマイズして納品することは可能です。ただしそのやり方は、複数の案件が並行するにつれ、だんだん厳しくなってきます。私個人の感覚では、一人で並行できるのはせいぜい30案件が限界かと思います。

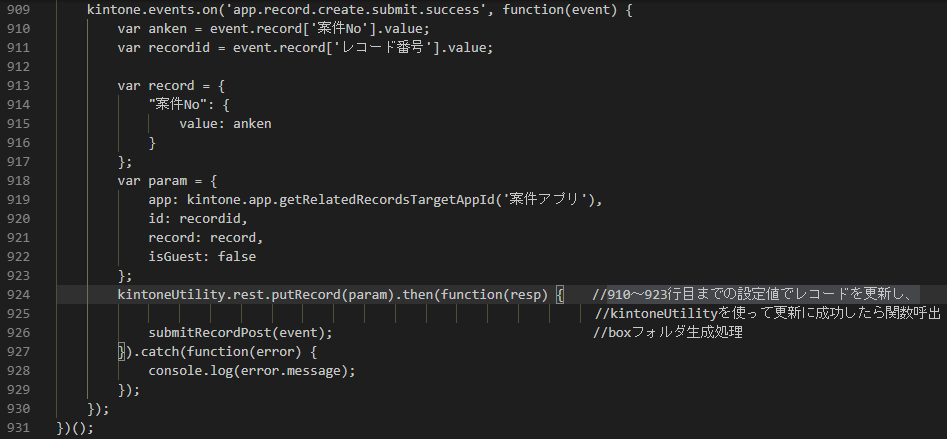

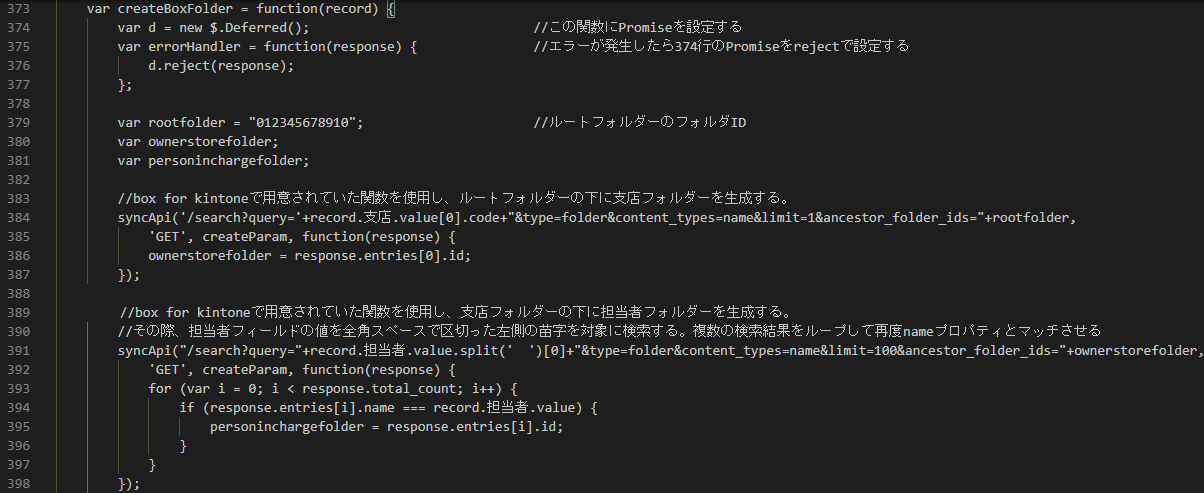

JavaScriptカスタマイズだけで、じっくり取り組めるような長期の開発案件は、弊社にはまだそれほど多くありません。もちろん、弊社でもいくつか安定的な継続案件は請けており、それらはJavaScriptでカスタマイズしています。

そうした案件は、弊社の経営の安定に寄与していますが、引き合いを頂くkintoneの案件の大半は、短納期でスポットの案件、つまり、金額的にも少なめな案件が多いです。

という事は、短いスパンで次々と実装を繰り返していく必要があります。複数の案件を同時並行でこなさねばなりません。その都度、JavaScriptでコーディングしていてはとてもこなしきれません。

そのトレンドを考えると、プラグインや各種のサービスを使いこなさないと経営の維持は難しいという結論に至ったのです。kintone開発をやっていくならば、ですが。

従来のシステム構築のやり方でキャリアを積み、実績を上げてきた方にとって、短納期で開発期間が短い案件を同時並行で複数行うことは考えにくいはずです。

ところがkintone開発ではそれが可能です。まさに価値観を変えるほどの違いです。

昨年にも増して、ローコード/ノーコードツールの定着が進んでいる昨今、技術者は複数の案件を同時にこなすことが求められるはずです。

今後もこの傾向は変わらないでしょう。もう後戻りはできません。一人がじっくりと開発に集中できる案件はそうそうありません。

であれば、新しいシステム構築のあり方を学ぶ機会は今しかありません。そうでないと、5年後には技術者としての生計が厳しくなっていきます。

そもそも、AIがコーディングのあり方を根本的に変革している今、技術者がいつまでコーディングしていられるのか。それすら心もとなくなりつつあります。

こうした技術者界隈の流れ、特にkintoneなどのノーコードツールに顕著なこの流れを、技術者ではない弊社役員の妻と総務・経理・人事を担当している長女にも理解してもらう必要があります。そこで、昨年から長女に、今年からは妻にもkintone hiveに参加してもらいました。

妻は、オーガナイザーとして甲府地域クラウド交流会(ちいクラ)を無事に成功させました。私が妻を地域クラウド交流会のオーガナイザーに推挙した理由は、kintoneエコシステムに本気で関わって欲しいという狙いがあったことは、先日のブログでも書きました。

そんな妻にとって、今回が初体験のkintone hiveがどのような効果を及ぼすのか。kintone Caféに初めて参加したのが昨年の春、Cybozu Daysも昨年秋が初めてだった妻は、そもそも技術者文化も知らず、kintone界隈の文化にも慣れていません。kintone hiveの雰囲気を体験したことを、今後の弊社の経営や活動にうまく生かしてほしいと考えました。

その成果を、どのように弊社メンバーのモチベーションの向上につなげていくか。

今年も弊社は集合時に全員が揃うことに失敗しました。

一名が集合時間に遅れたため、4名で会場に入りました。終わり間際に遅れてきたメンバーとは合流できましたが、途中で1人が家庭の事情で帰ったため、今年は5人揃っての写真撮影はできませんでした。その代わりに、4名が揃った飲み会の写真を後で掲示します。

さて、kintone hive 2024 Tokyoが始まります。

先日のkintone hive 2024 Osakaにも参加した私ですが、東京ではどのような方が事例を共有してくれるのか楽しみでした。

今は多様性の時代です。サイボウズ社もまた多様性を前面に打ち出しています。

つまり、東京であろうと地方であろうと差はありません。

全国各地の予選のkintone hiveはレベルが高く、東京が情報優位だった時代は昭和で終わった象徴のようです。

どの地域の代表者がCybozu Days 2024のkintone AWARDで勝つか、全く予想ができません。

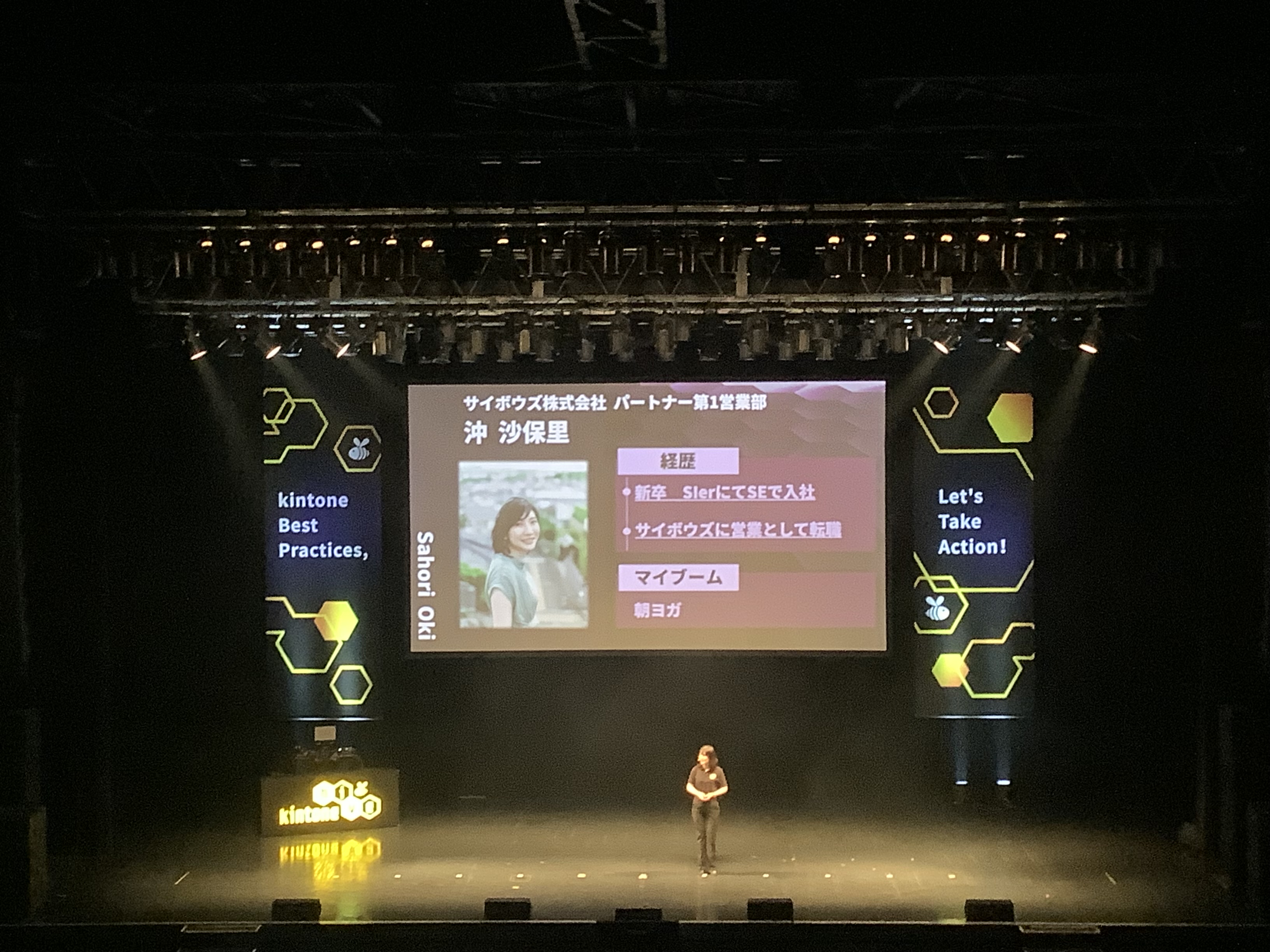

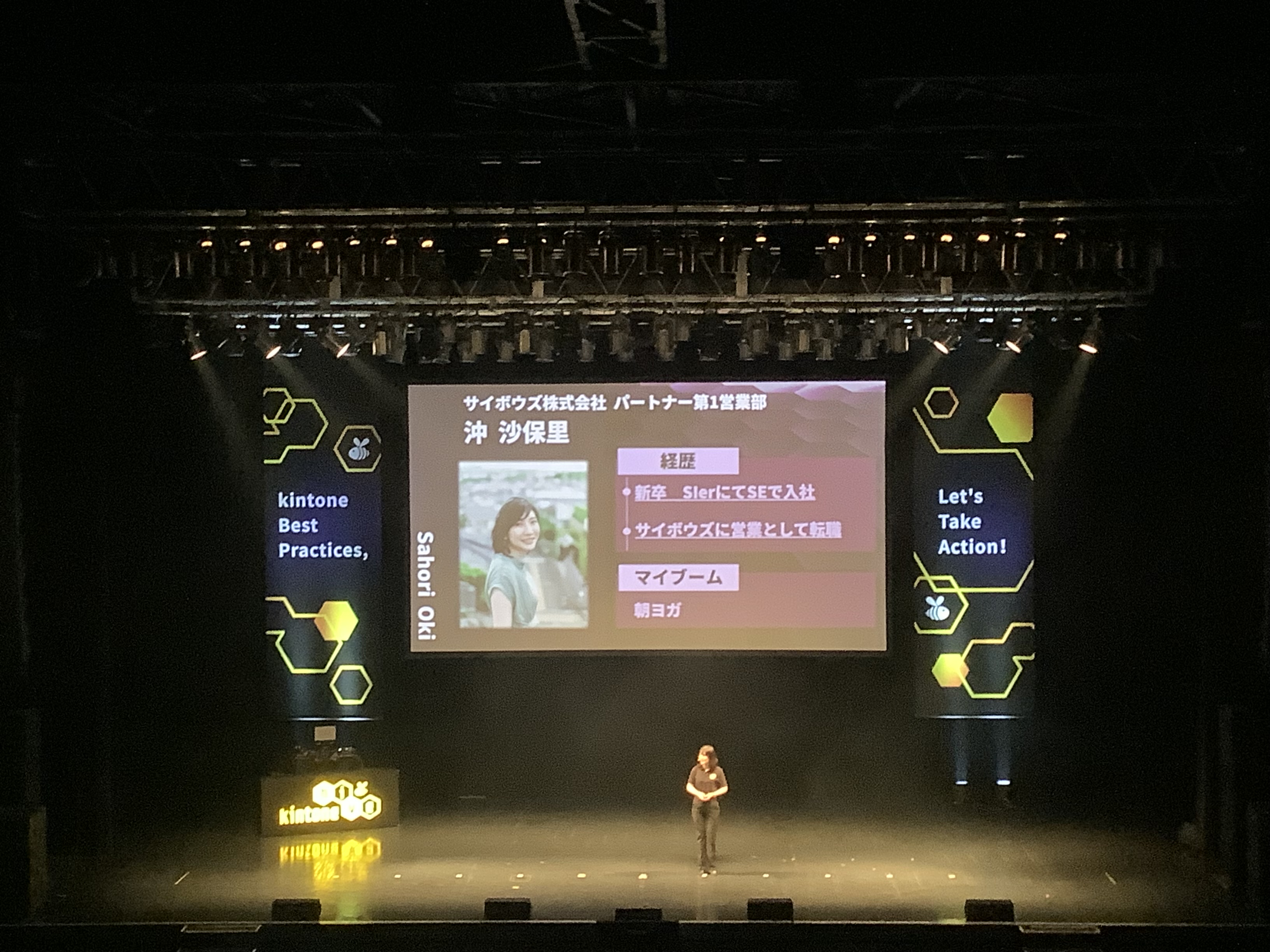

今年、進行を担当されるのはサイボウズの沖さんです。

各地のkintone hiveでは、サイボウズのそれぞれの地域の方が見事に司会進行を務めてくださっています。

今回もありがとうございました。

そして、沖さんからのご説明の後、いよいよ登壇者が続きます。

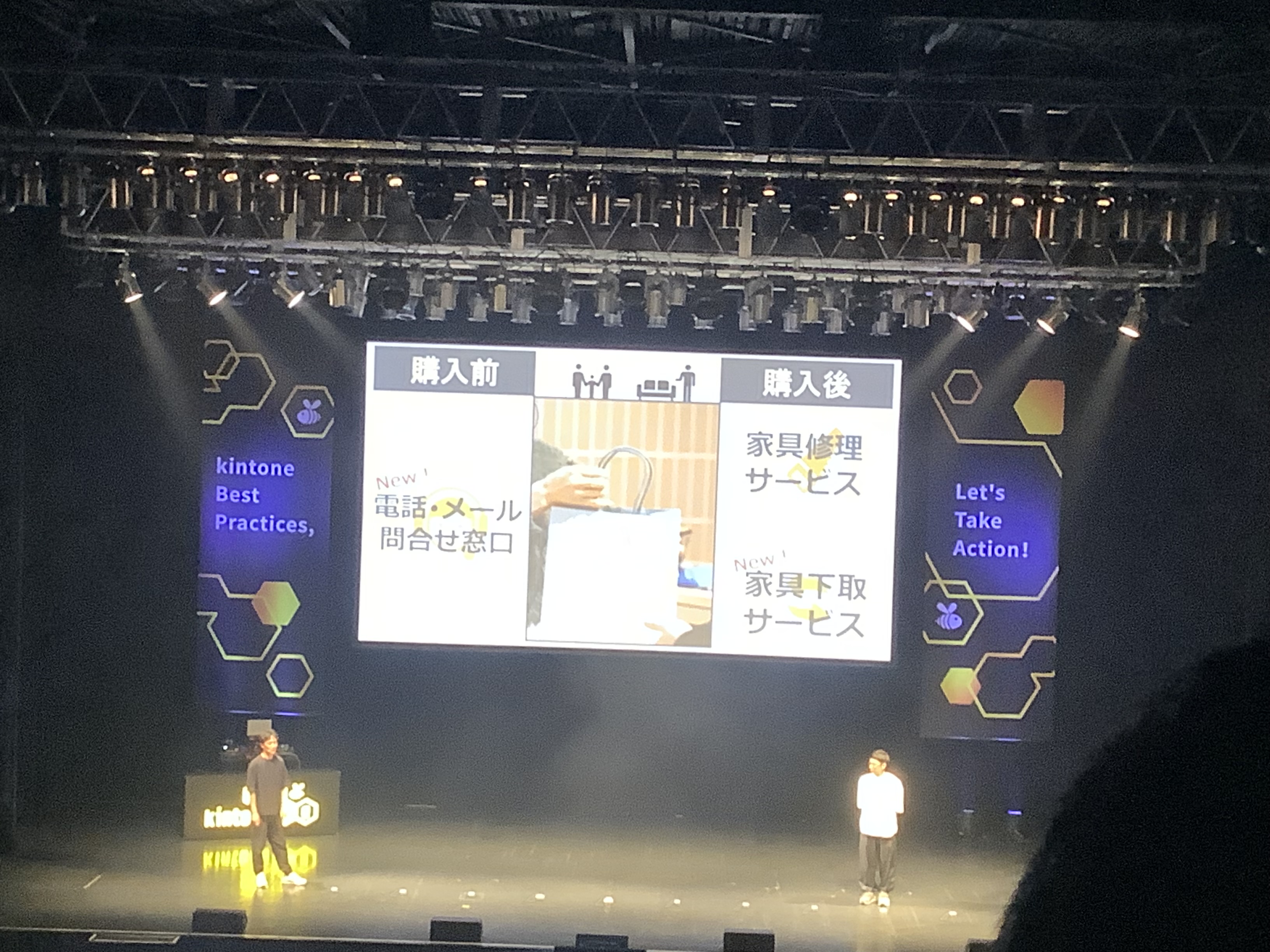

株式会社アクタス 青松さん、小鎚さん

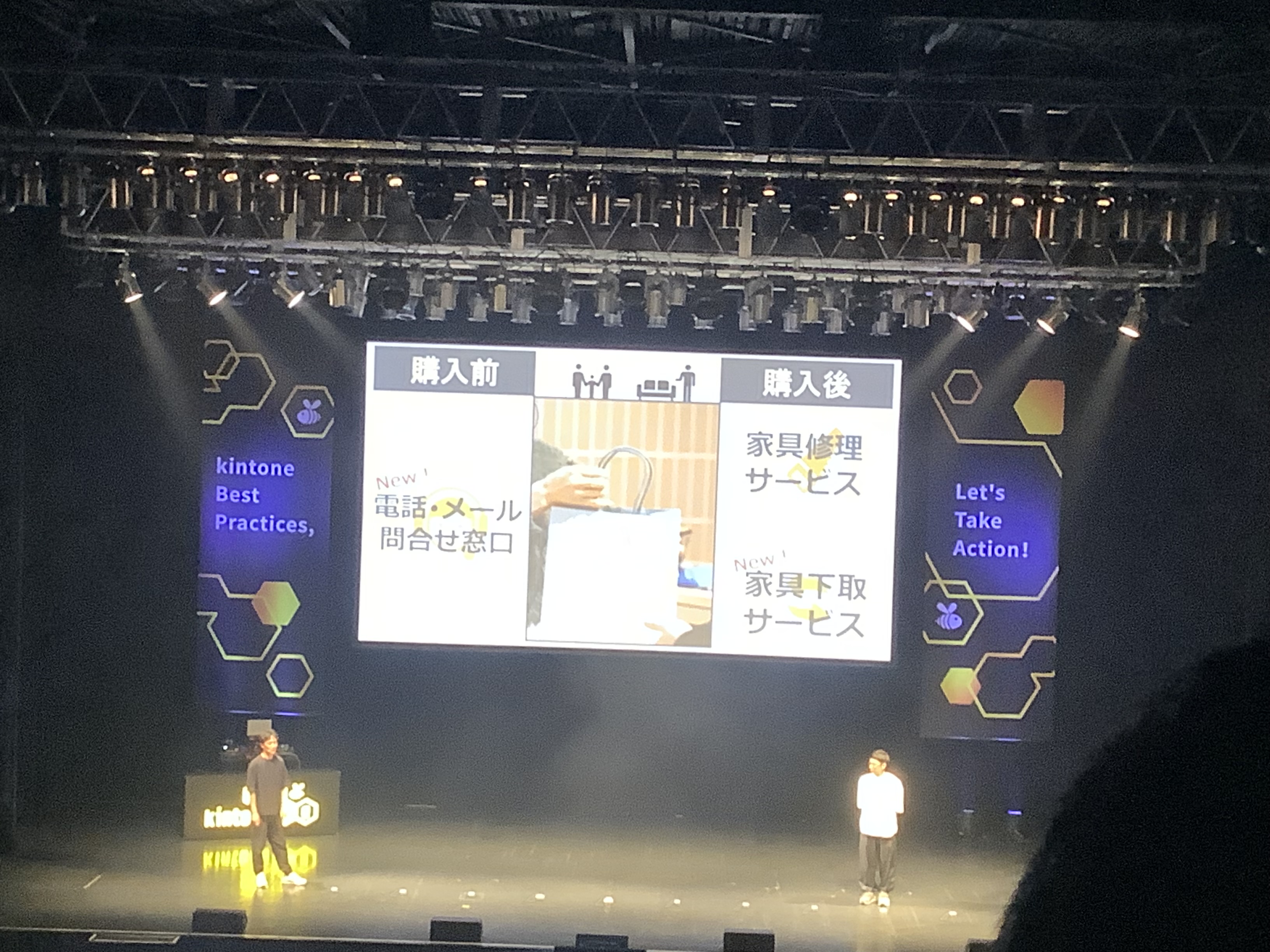

アクタスさんは、ヨーロッパを中心とした家具、テキスタイル、インテリア小物全般の輸入販売を行っており、中古家具の取引もされているそうです。

https://www.actus-interior.com/

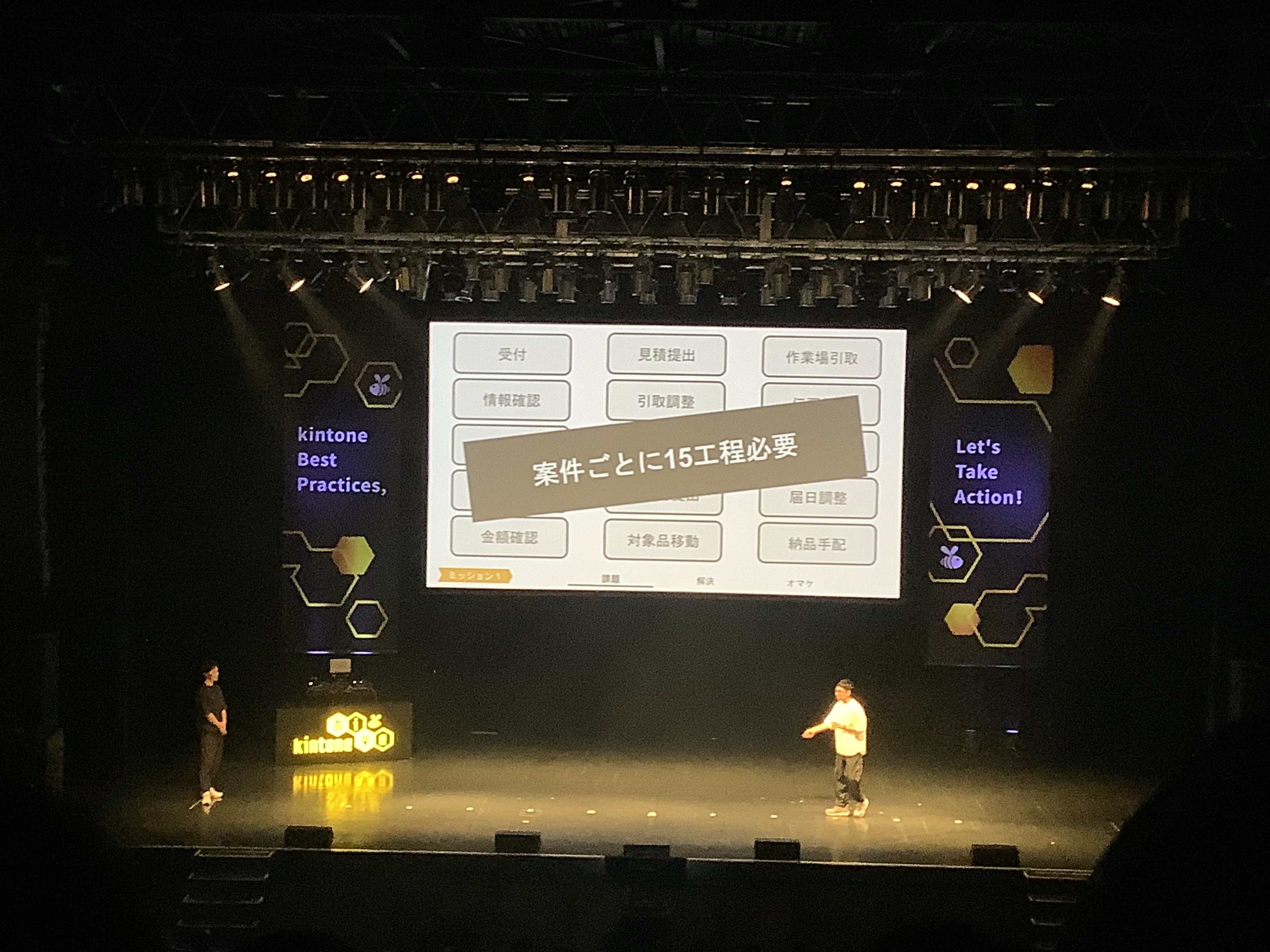

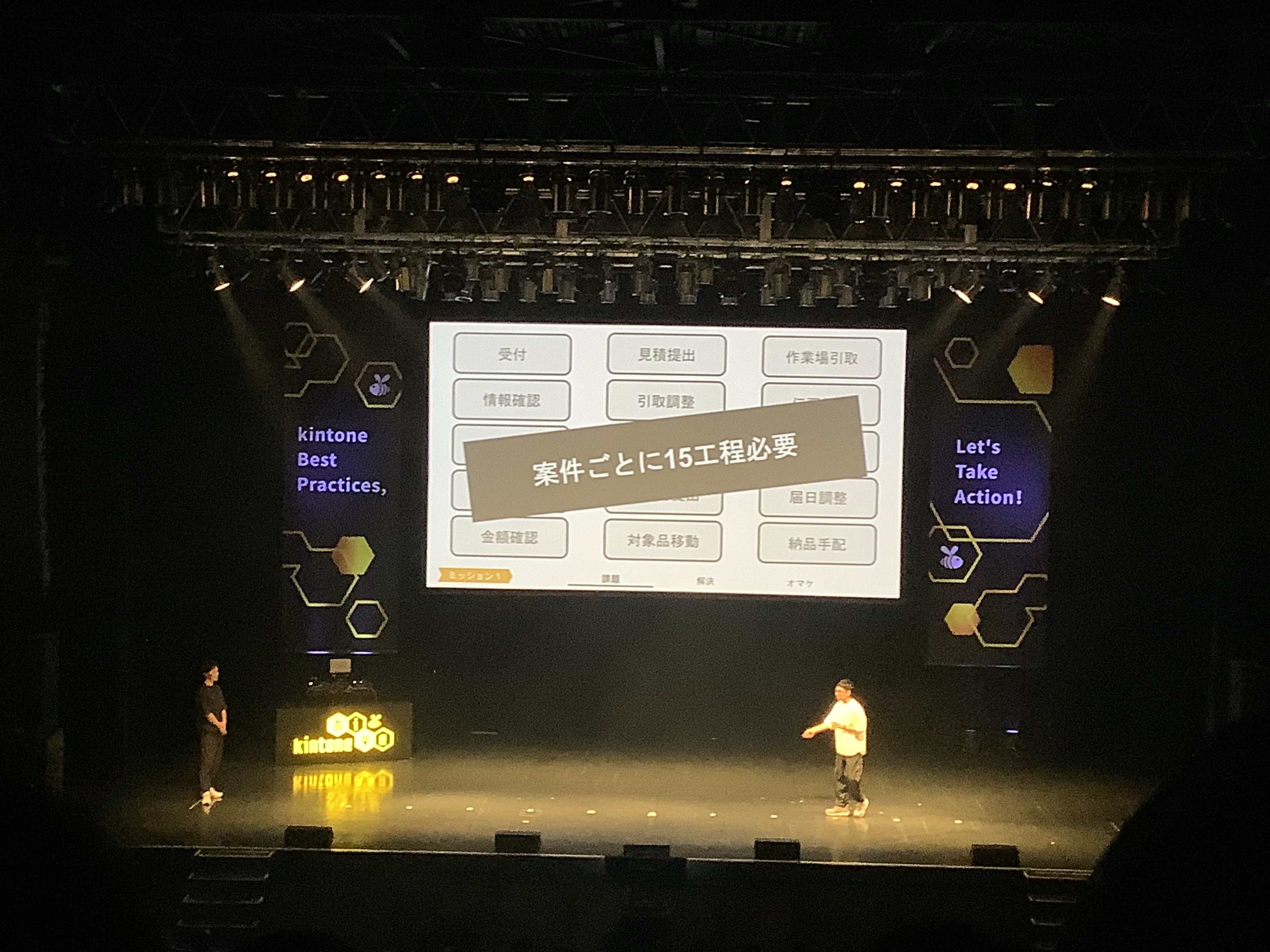

案件ごとに15の工程が必要という複雑なフローをどうするか。

kintone兄弟と社内で並び称され、社内にkintoneを広めたお二人がタッグを組み、活躍するまでのお話です。

社内で孤独なkintoneのアーリーアダプターとして活動していると、仲間が欲しくなる瞬間があります。そんな一人で頑張る方を見て、周りの賛同者が次々増えていく。私たちはこんな光景をこれまでにもkintone hiveやkintone AWARDでたくさん見てきました。

まさにこのお二人もそうです。

孤独に戦っていた頃から、社内の業務システムの担当者が必要性を感じてkintoneに賭ける。そして二人の先駆者がタッグを組んで社内に新たなムーブメントを巻き起こす。まさにkintoneやサイボウズ社が掲げるチームワーク溢れる社会とは、こういう最強のつながりから広がっていくはずです。

冒頭の登壇なので、少々緊張していた様子が見えましたが、私たち観客には二人のチームワークの思いがしっかり伝わりました。

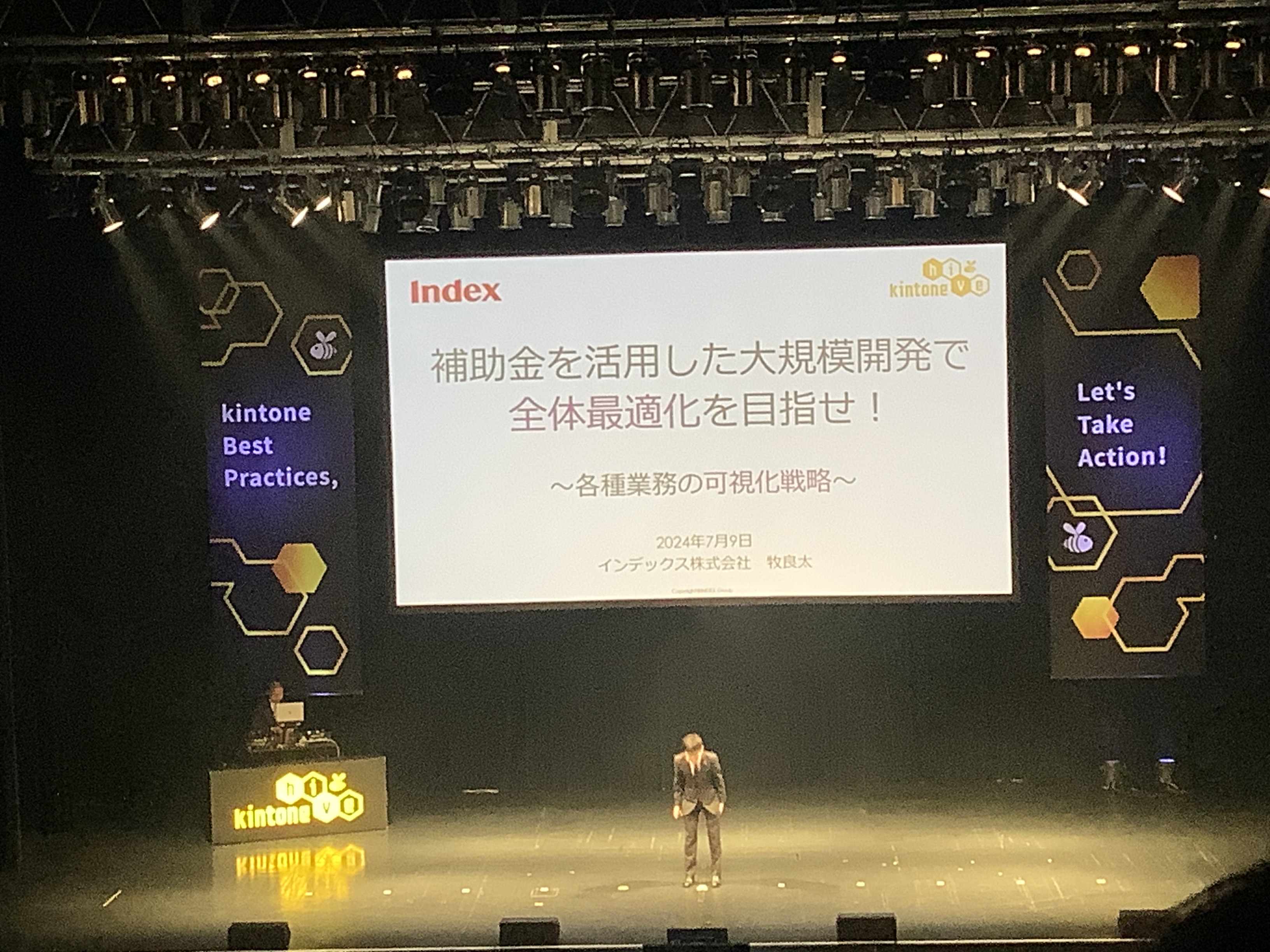

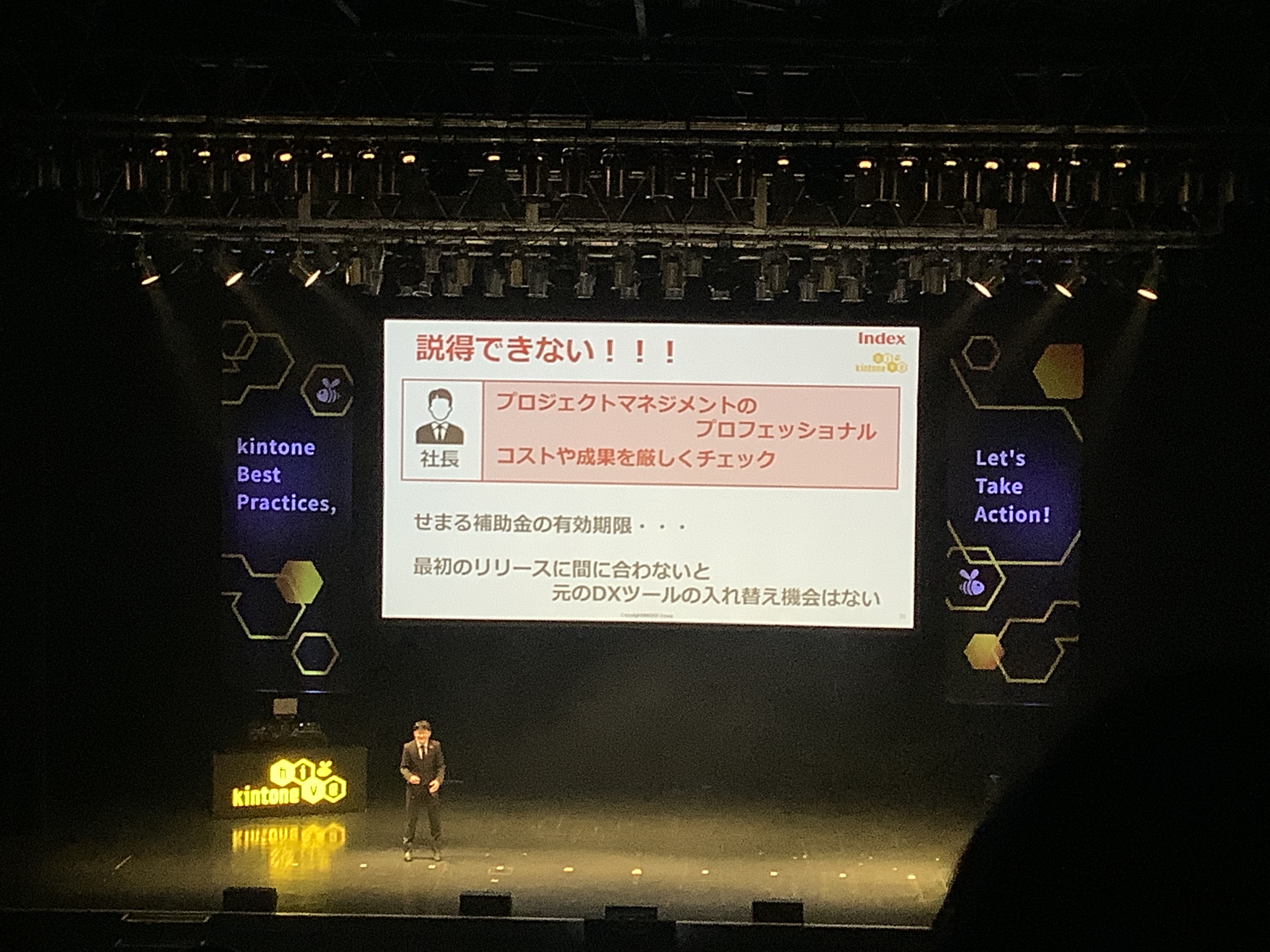

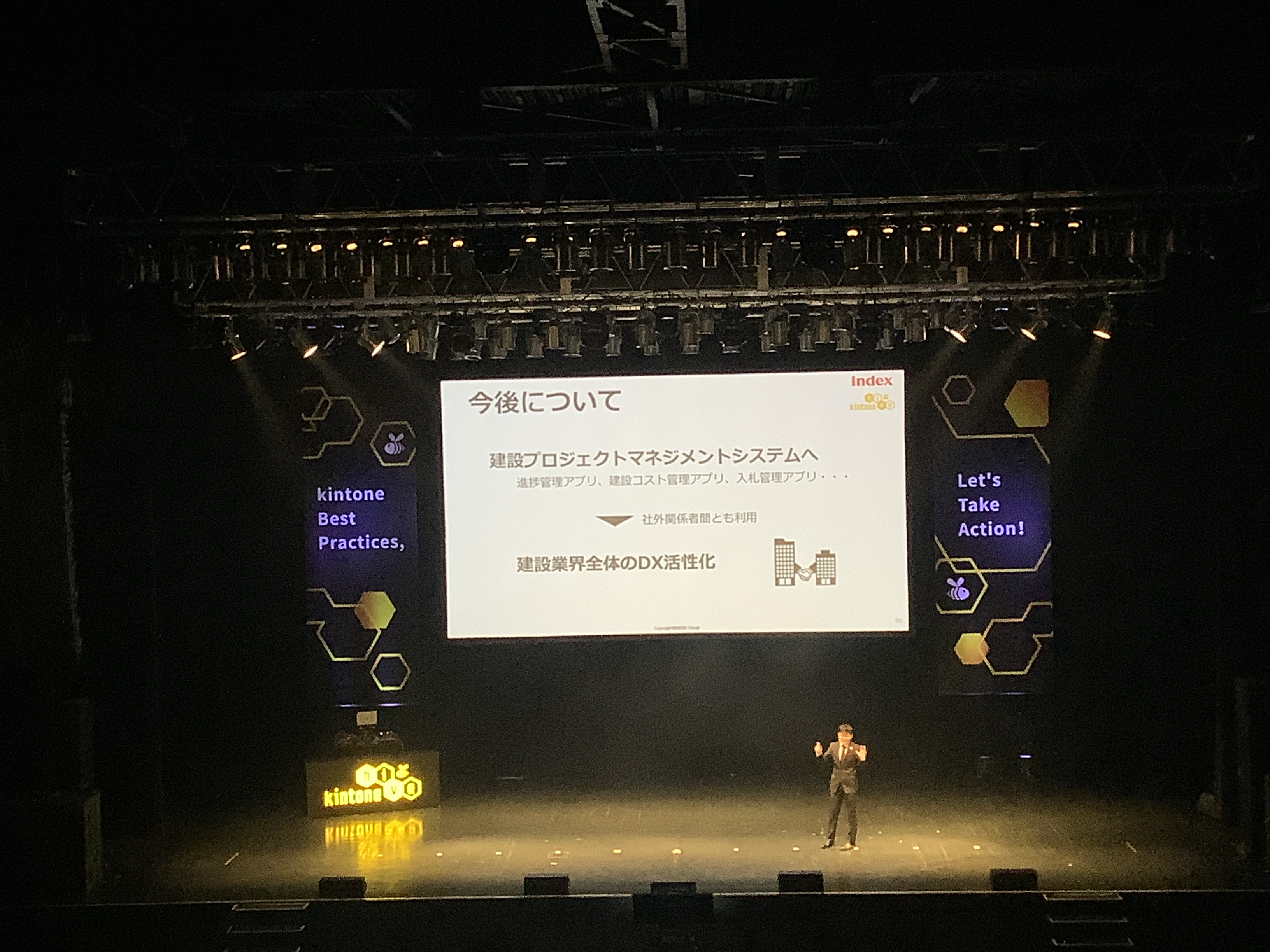

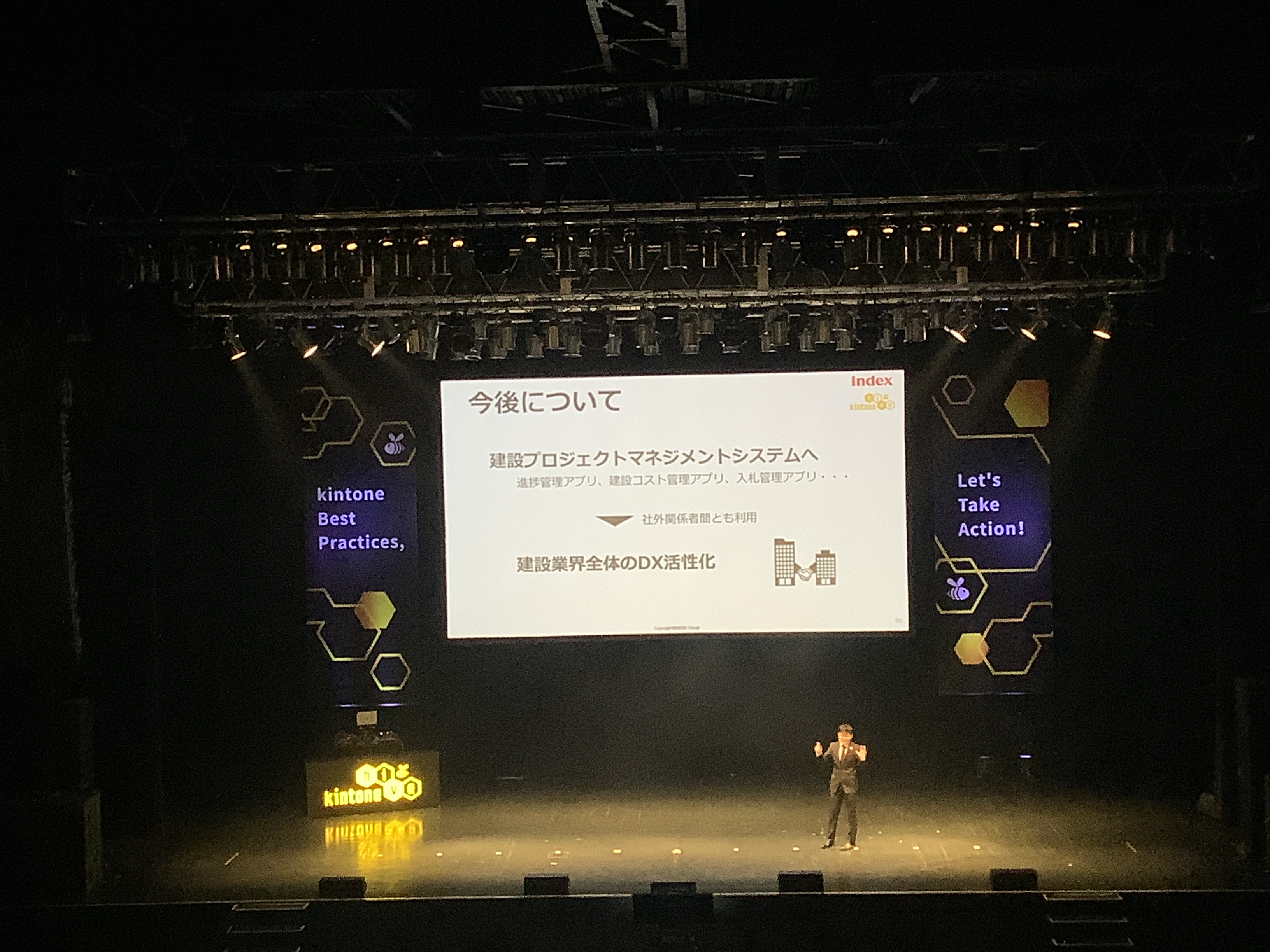

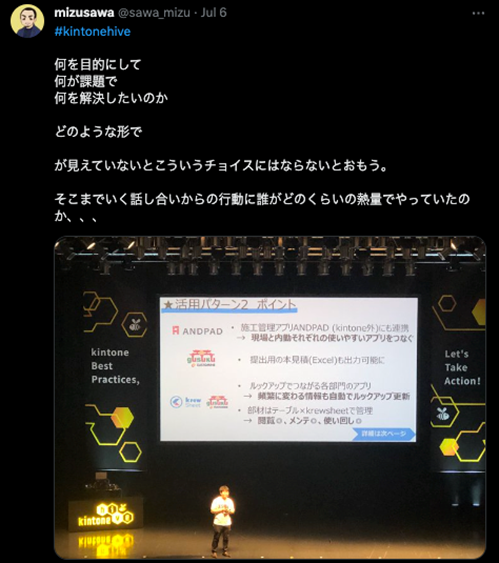

インデックス株式会社 牧さん

続いては面白い案件です。建設業のプロジェクトマネジメントを専業とする会社がkintoneを導入する事例です。

https://index-group.co.jp

建設現場では、工期が順調に進んでいるか。予算や工程管理が予定と実績で乖離していないか。プロジェクトマネジメントを行う上で、さまざまなツールがあります。一方で、そうした作業が定型化できるようでできないところが、プロジェクトマネージャーの悩みだと思います。

そんな悩みを自分たちでkintoneを用いて工夫することで、チームワークを社内に根付かせた事例です。

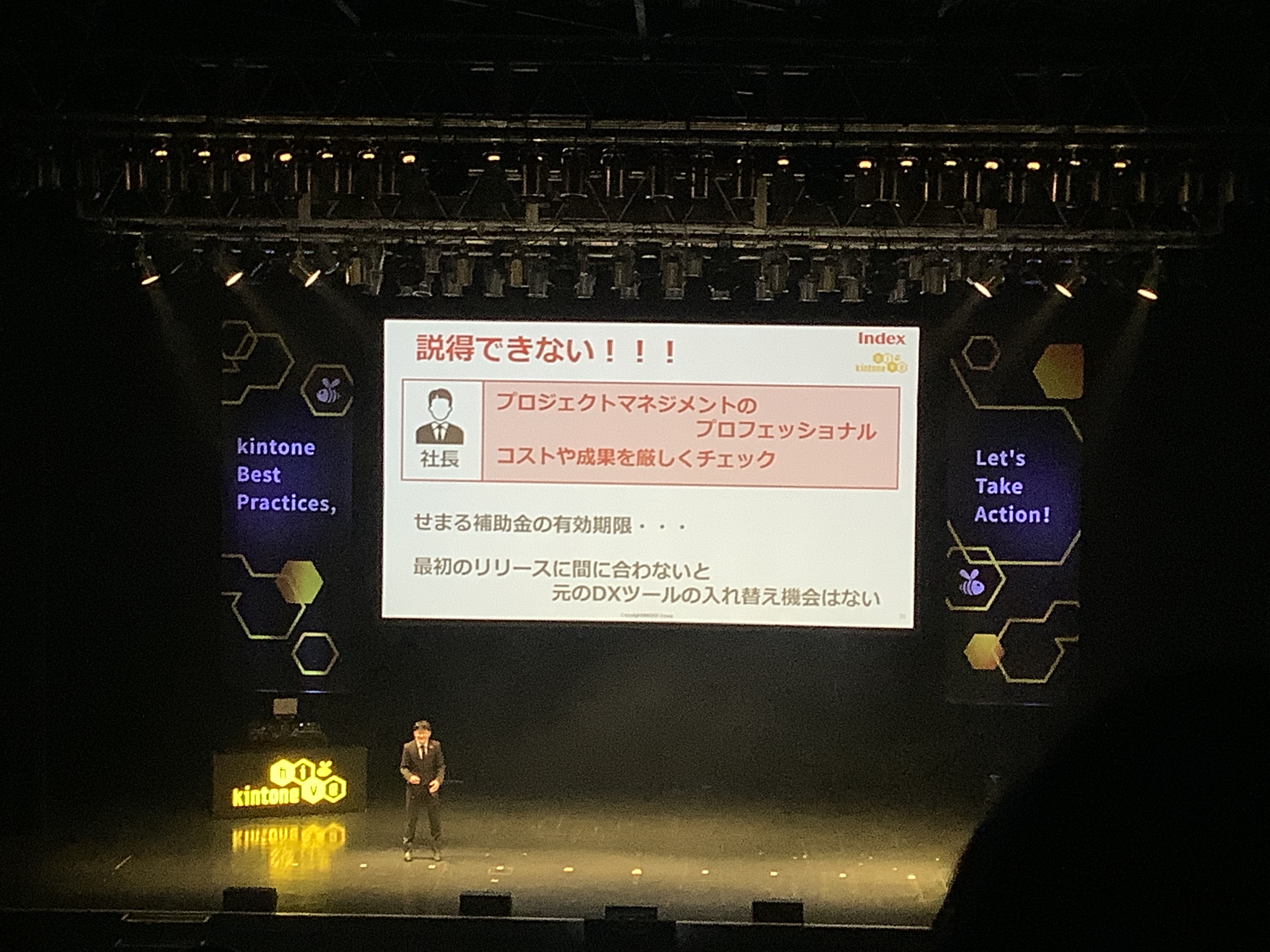

プロジェクトマネジメントの会社は、自社に知見がある分、さまざまなDXのためのシステムを導入します。

そのDXのためのシステムが投資した費用に比例する効果が出ていないと知るや、牧さんは現場が使いにくいという不満を汲み取り、社長に熱を込めて直談判し、社長からkintone導入の決済を勝ち取るのです。まさに熱意こそが会社を変える良い事例です。

私もお客様との商談の際、ここぞというときに熱を込めます。すると相手にも伝わるんですよね。牧さんの熱意も同じだと思います。社長にその熱意が伝わり、見事kintoneによって社内が変わったという好事例でした。

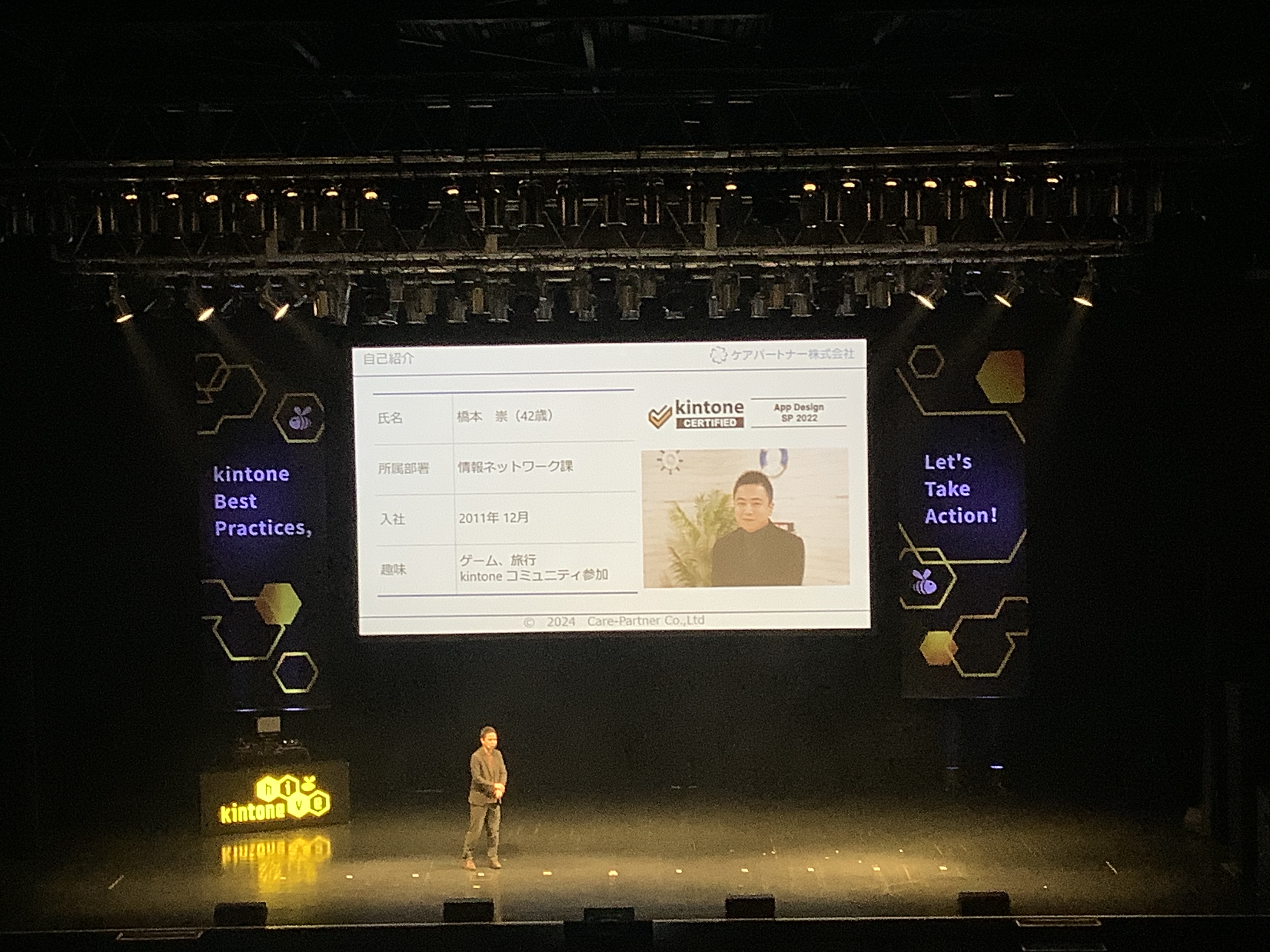

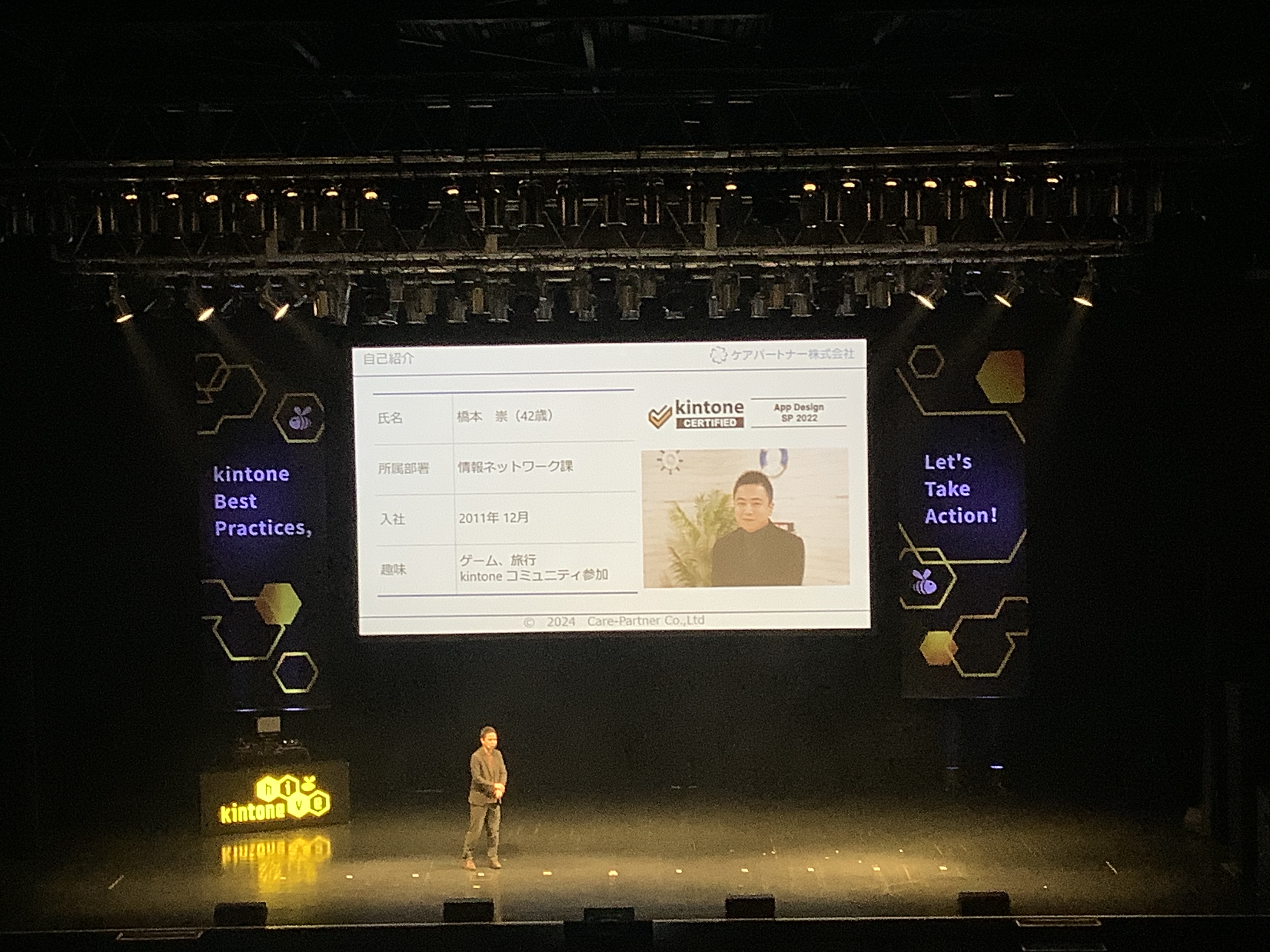

ケアパートナー株式会社 橋本さん

3番目は、はっしーさんです。

トップページ

私ははっしーさんから事前に登壇する旨の連絡をいただいていました。

あちこちのkintone Caféでは、はっしーさんとは遭遇しています。こういうkintone仲間が、一念発起して晴れの舞台に立つのは本当に嬉しいことです。

ましてや、はっしーさんはこの10日ほど前に弊社が主催した甲府地域クラウド交流会にも神奈川から名古屋経由で足を運んでいただいたありがたさがあります。当然、私の応援にも熱が入ります。

今回は自己紹介からスイーツ食べ歩きの趣味をあえて外し、勝負モードで来ていました。

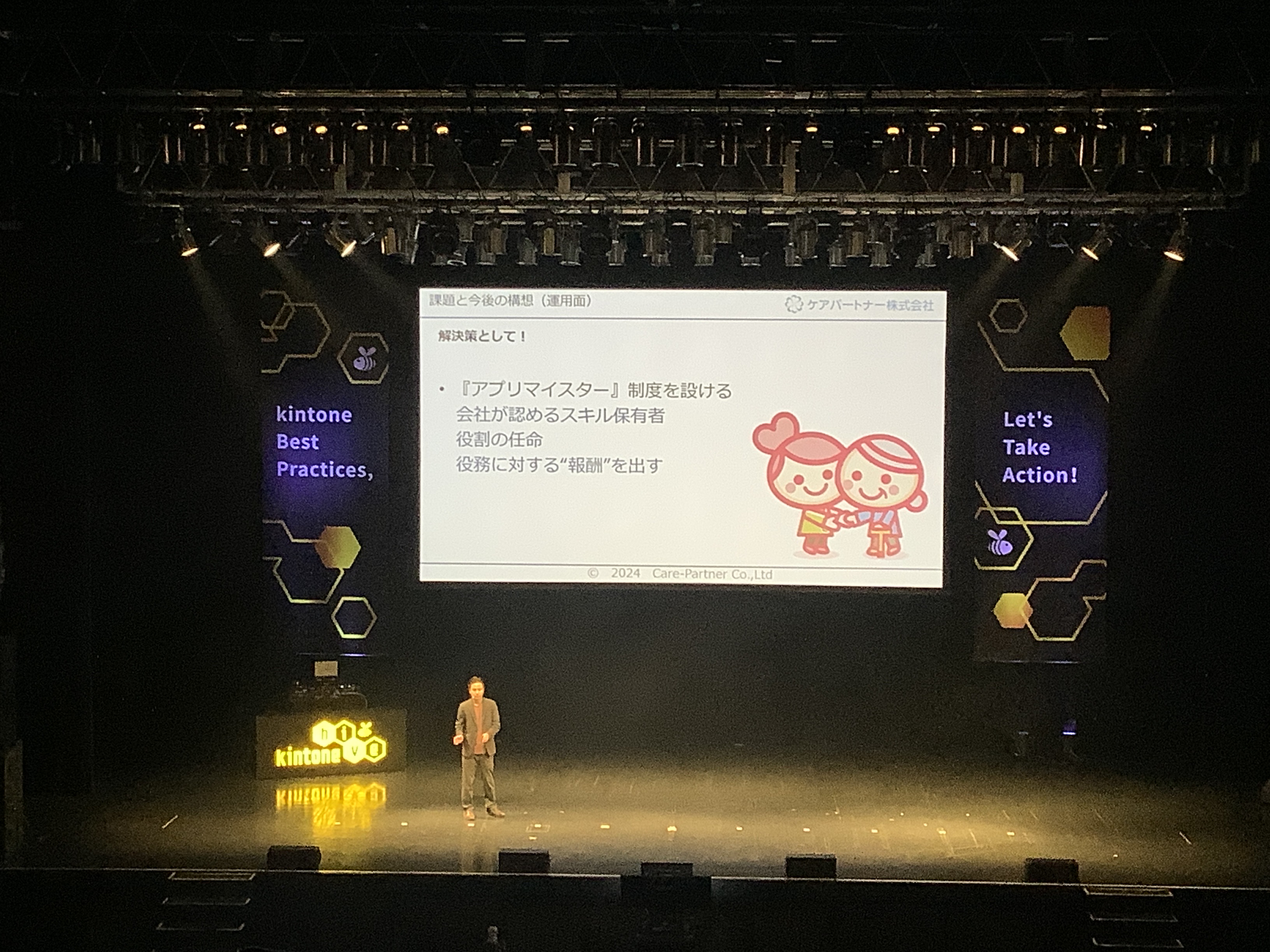

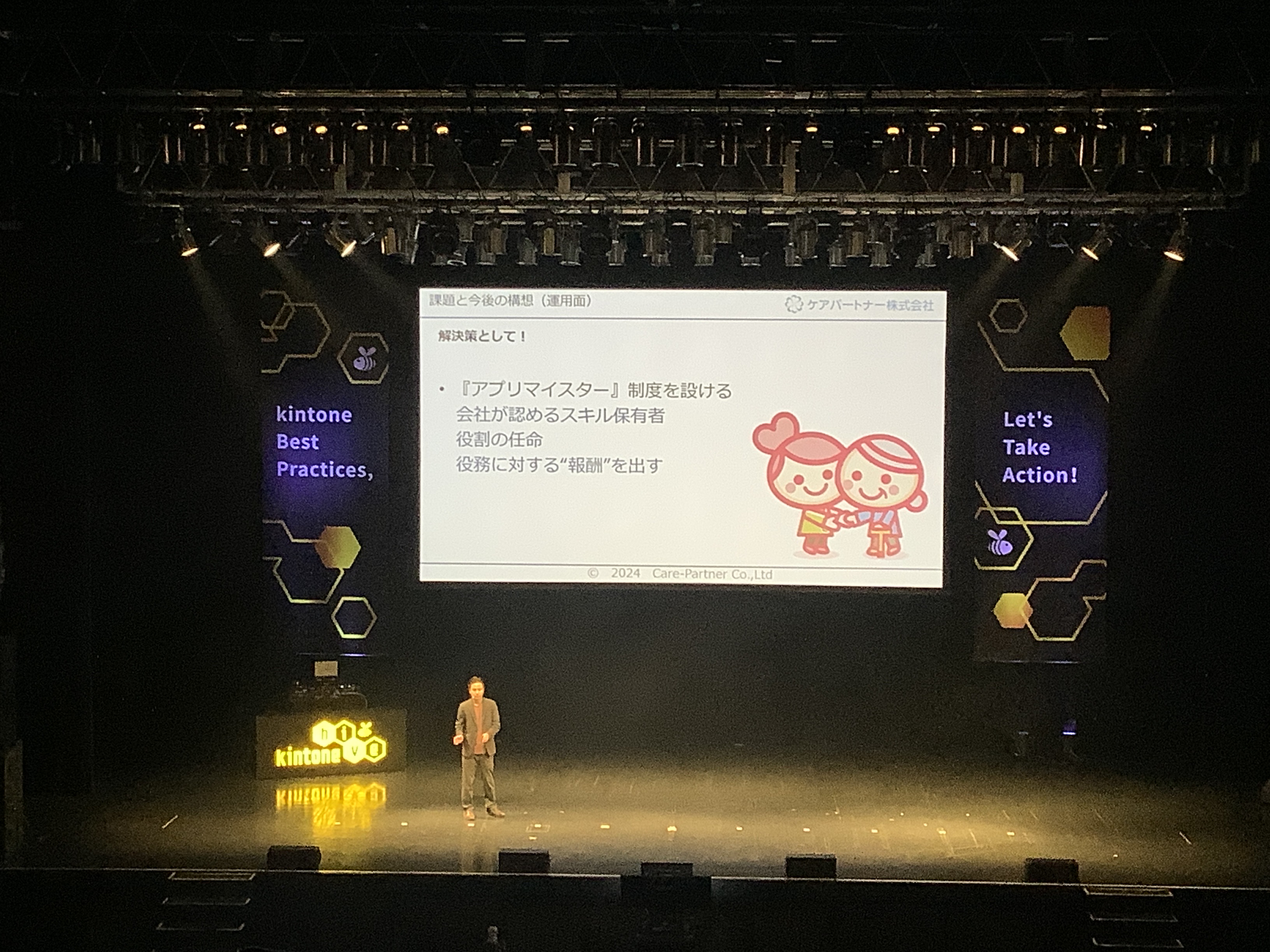

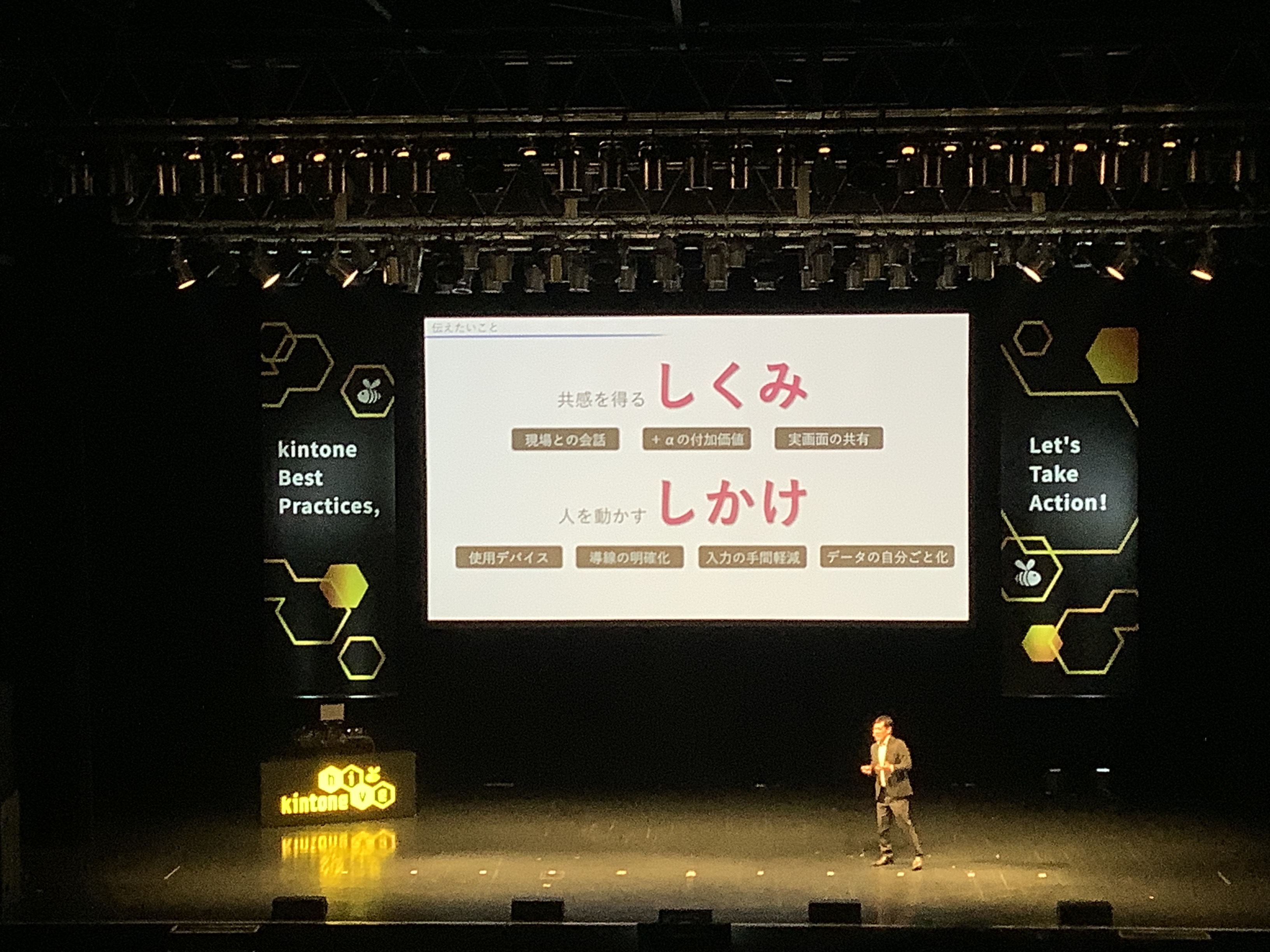

壇上ではっしーさんがお話しされたのは、データを蓄積し、それを活用するkintoneの本質に立ち帰った内容です。

私たち開発側にとっては、まずどこにkintone導入の価値を置くべきかが重要です。

言うまでもなく、kintoneを導入すれば終わりではありません。むしろそこからどう社内に浸透させていくかが重要です。

kintoneのシステム導入に終わりはありません。

その意味でも、はっしーさんの登壇内容は私たちに伝わりました。社内でもマイスターという制度を作り、はっしーさんに続いて社内でアプリ開発者を育てていく取り組み。その取り組みを推進するためにも、はっしーさんがまずこの場に立ち、皆さんに取り組みをアピールする。その姿勢こそが、社内のkintone浸透において重要なのだということですね。胸を打たれました。

さて、はっしーさんの登壇を終えて、一旦休憩です。

私もその場でお客様とお会いするなど、休み時間を有効に使いました。

今回のkintone hive 2024 Tokyoでは、弊社のお客様が4社計6名の方が参戦してくださいました。

noteにも書きました(7月11日 kintone hiveにお客様を呼んだ理由)が、お客様に弊社がkintoneエコシステムの中できちんと情報収集をし続ける会社であると示すことに加え、最も大事なのは、お客様自身がkintone hiveの場において成功イメージを自分のものにしてほしいことです。

今回、私の思いはおそらく伝わったのではないかと思います。

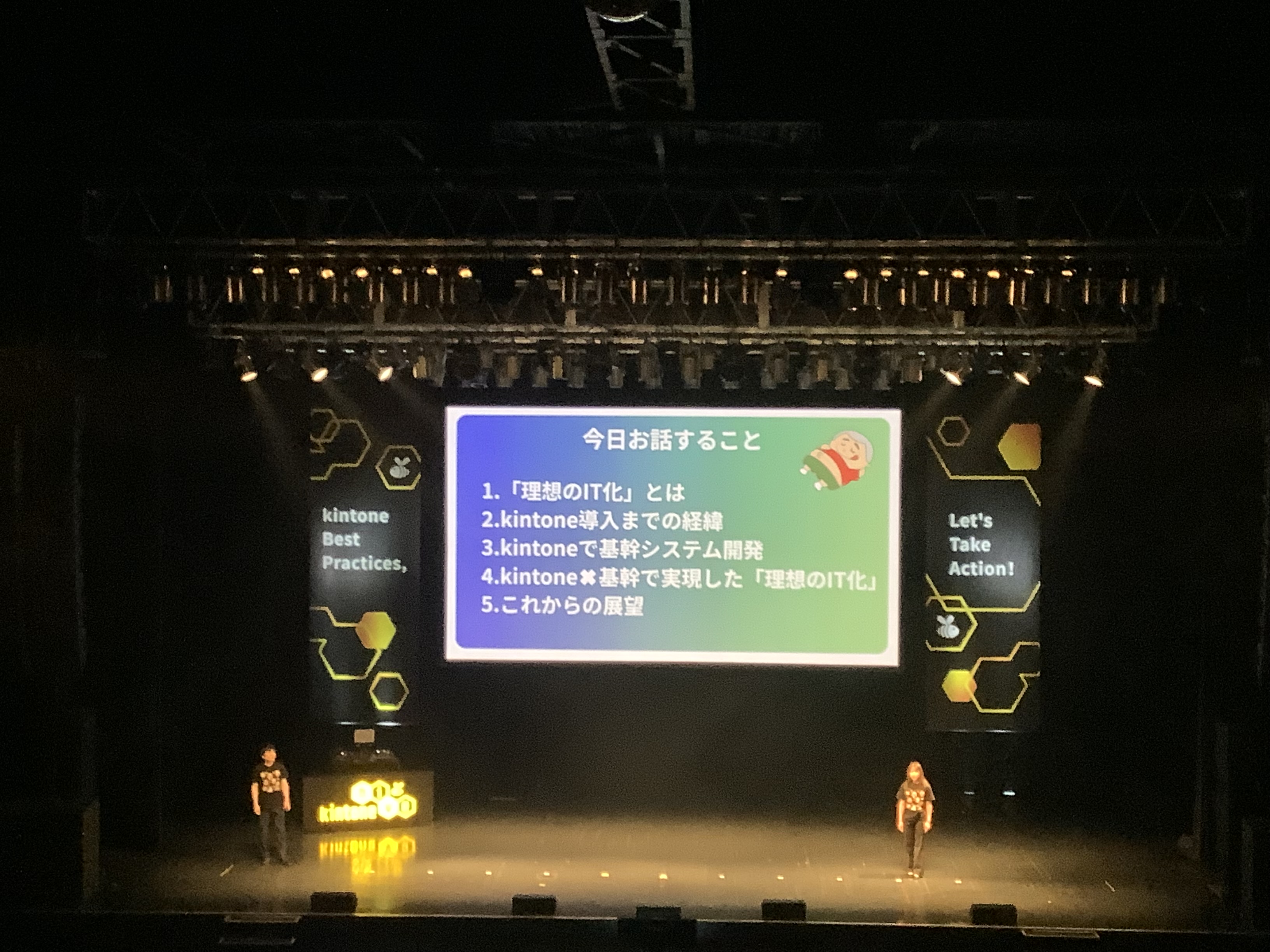

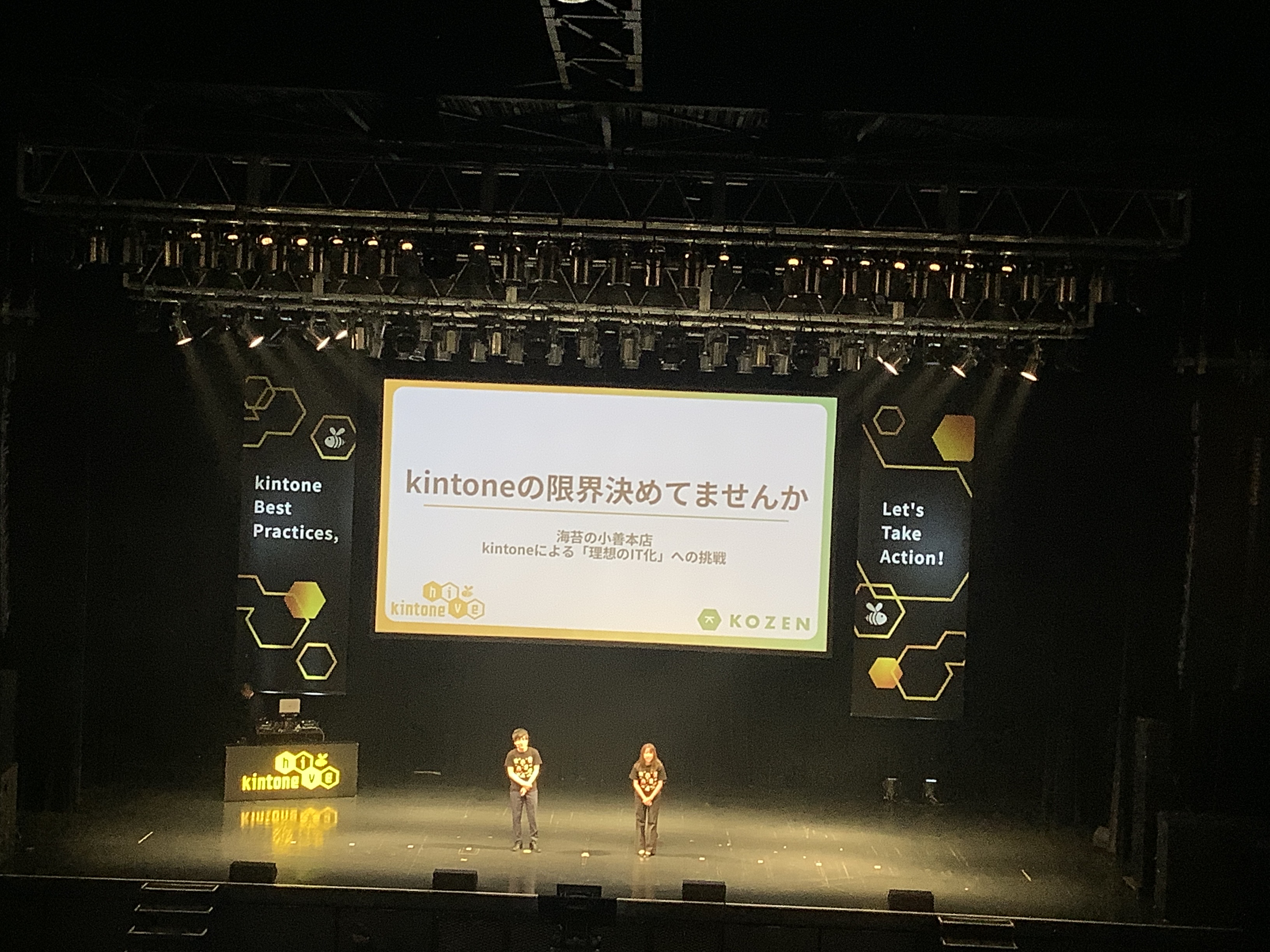

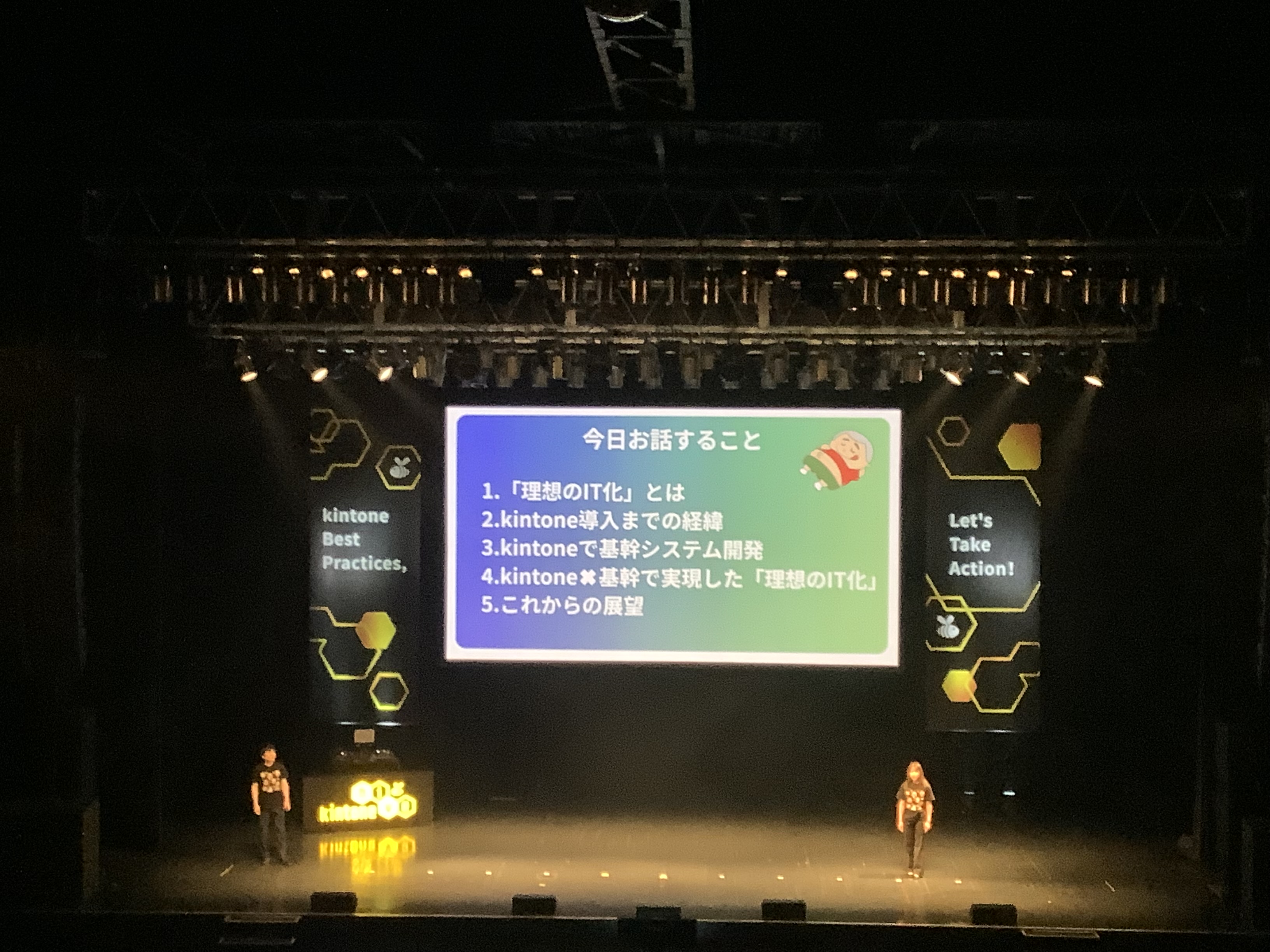

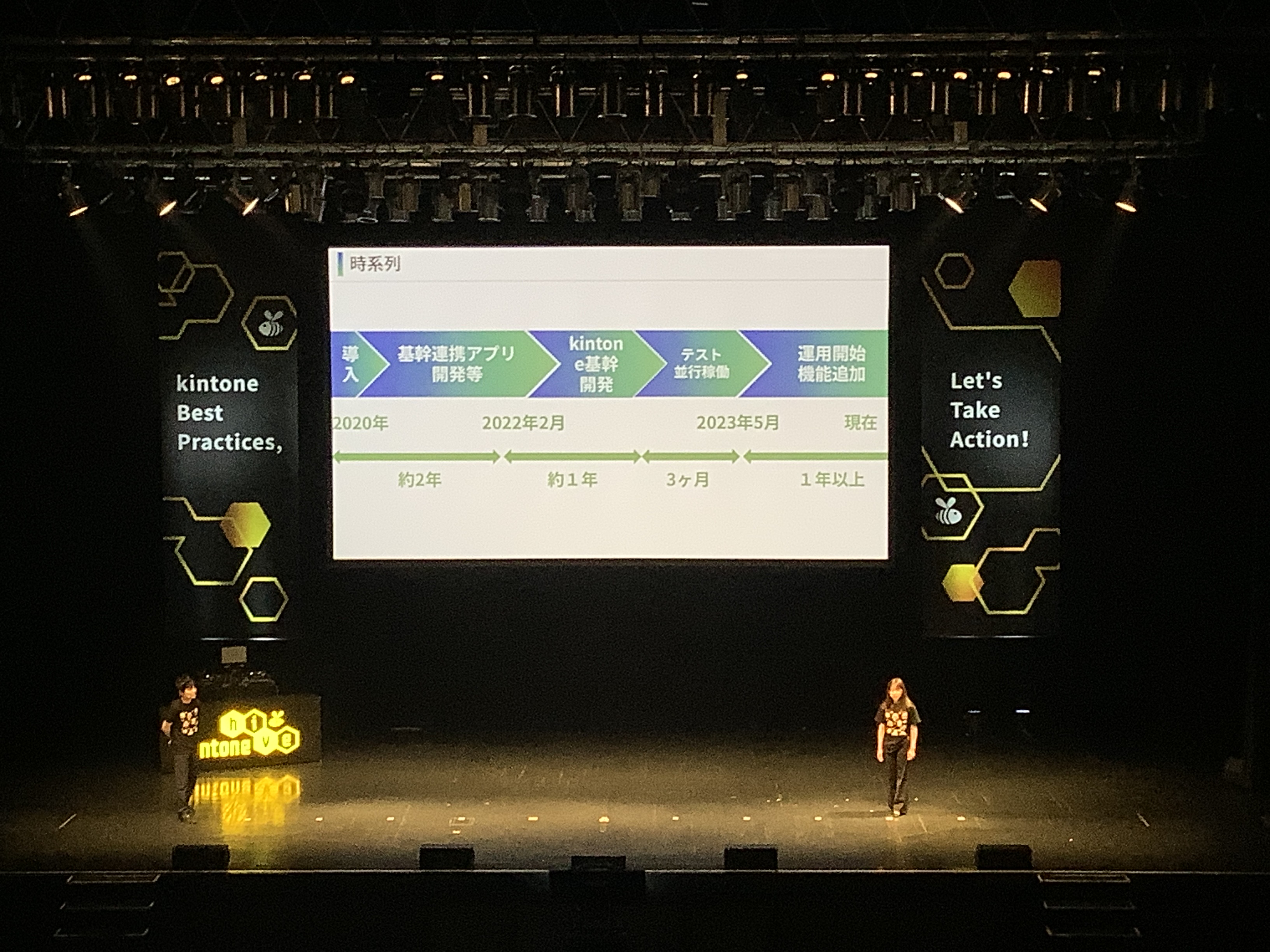

株式会社小善本店 小林さん、松川さん

さて、休憩が明けて登壇は続きます。のり。海苔です。海苔で世界に勝負する小善本店さんです。

https://kozen.co.jp/

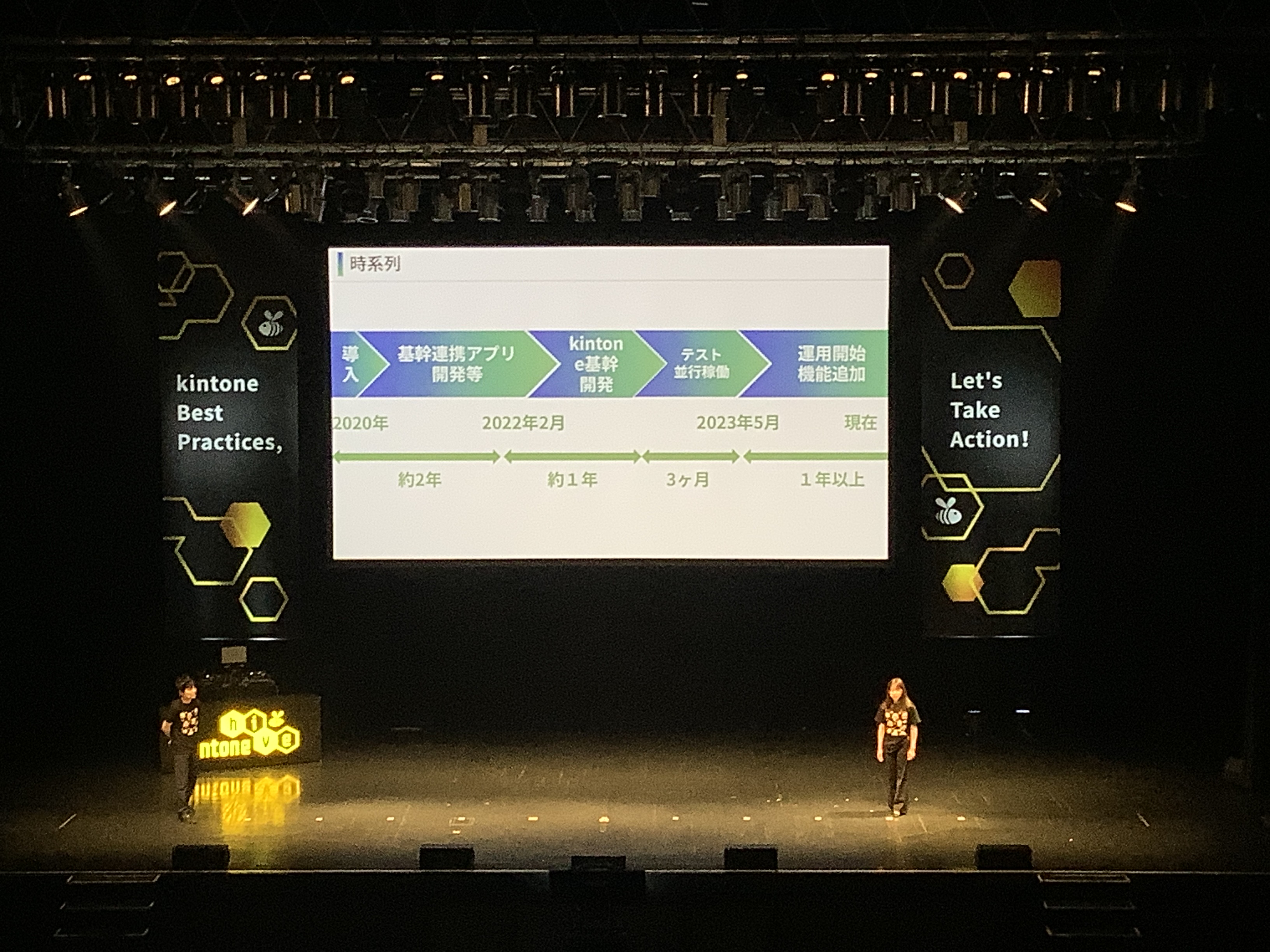

海苔をコアビジネスとする会社さんがkintoneを使った事例です。しかも、基幹システムからすべてkintoneに乗せ換えたというから見逃せません。

基幹システムがあり、その周辺のシステムでkintoneを使う事例はすぐに想像がつきます。しかし、基幹システム自体をkintoneで構築する方が難易度が高いのは当たり前です。

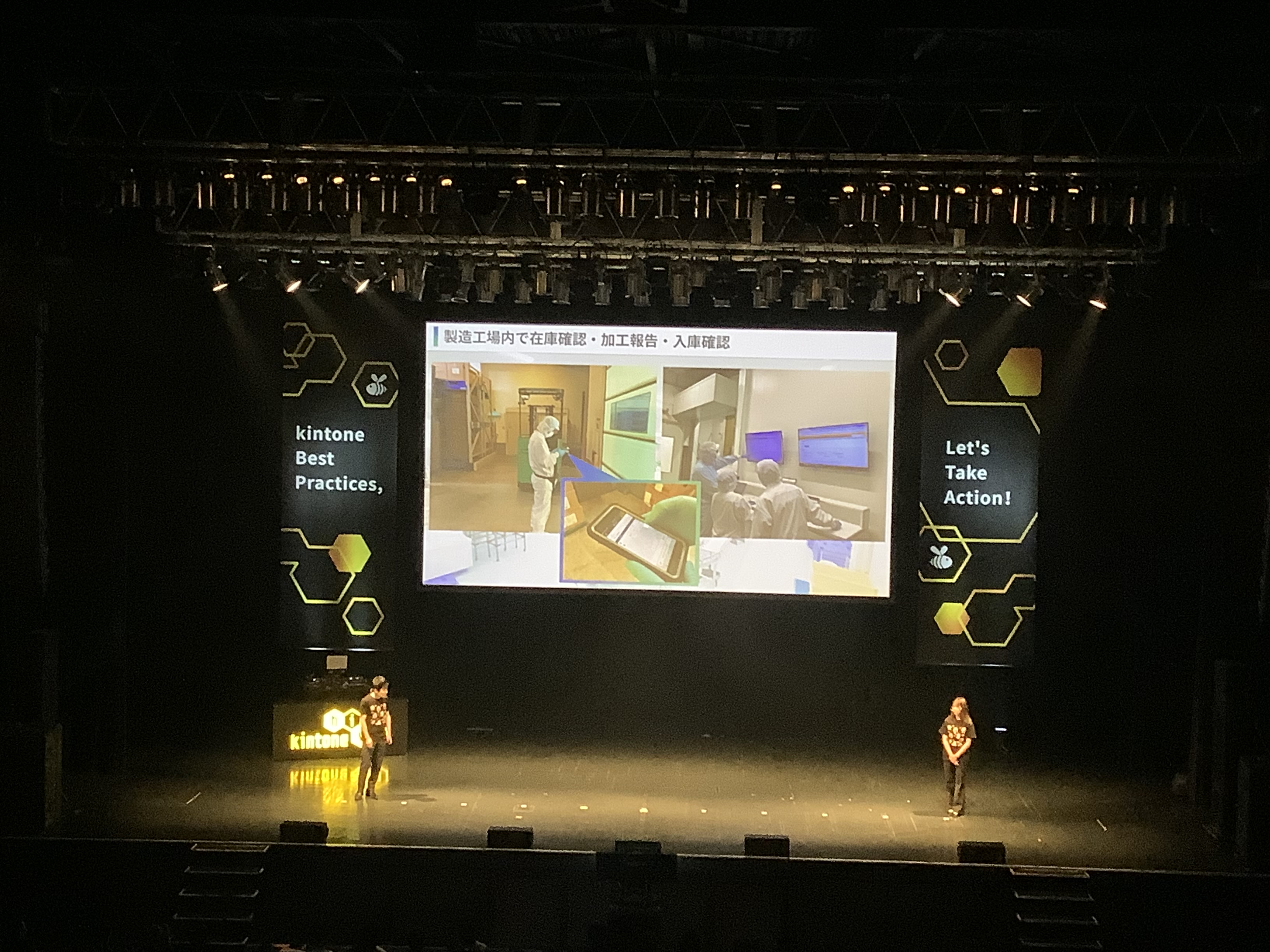

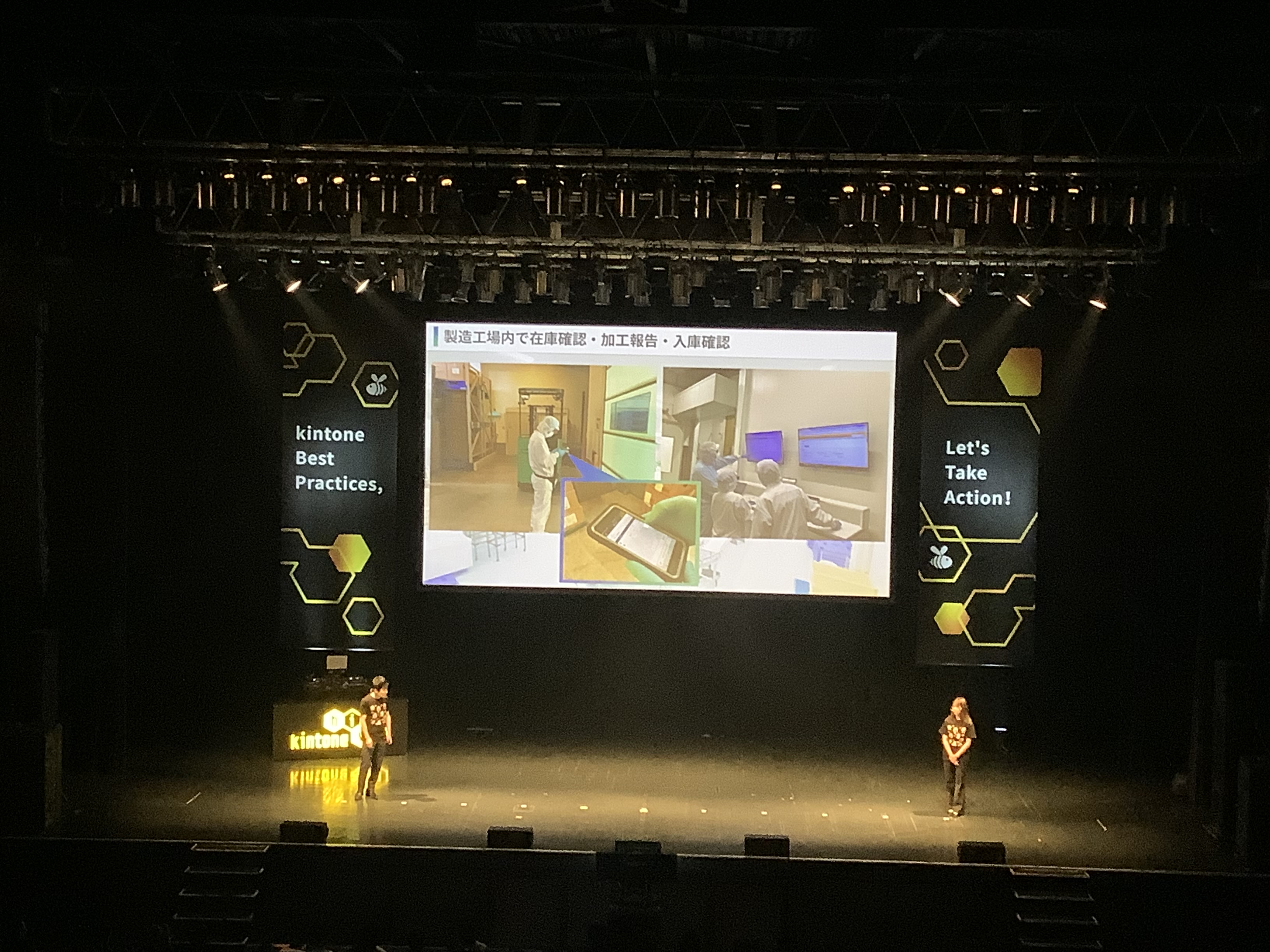

販売、仕入、顧客管理、商品管理、売上請求、入金消込など。しかも今回の事例では生産管理までkintoneを使っておられるとか。大したものです。私も生産管理までkintoneを使うという事例は手掛けたことがありません。

スライドにはクリーンルームと思しき場所で壁に設置されたディスプレイを見ながら、皆さんがkintoneの画面で生産管理を行っている様子が見えます。

生産管理にkintoneを使うのは、なかなかの難易度の高さだと思います。

その取り組みを見事に成し遂げ、しかも新入社員が入社後間もなくデータ入力の仕事に投入され、それにもかかわらずその方がkintoneに可能性を感じ、このような場に登壇してくださること自体が、まさにkintone導入が成功した証でしょう。

弊社のお客様もこちらの小善さんをよくご存じだとか。私も一度訪問してみようと思いました。

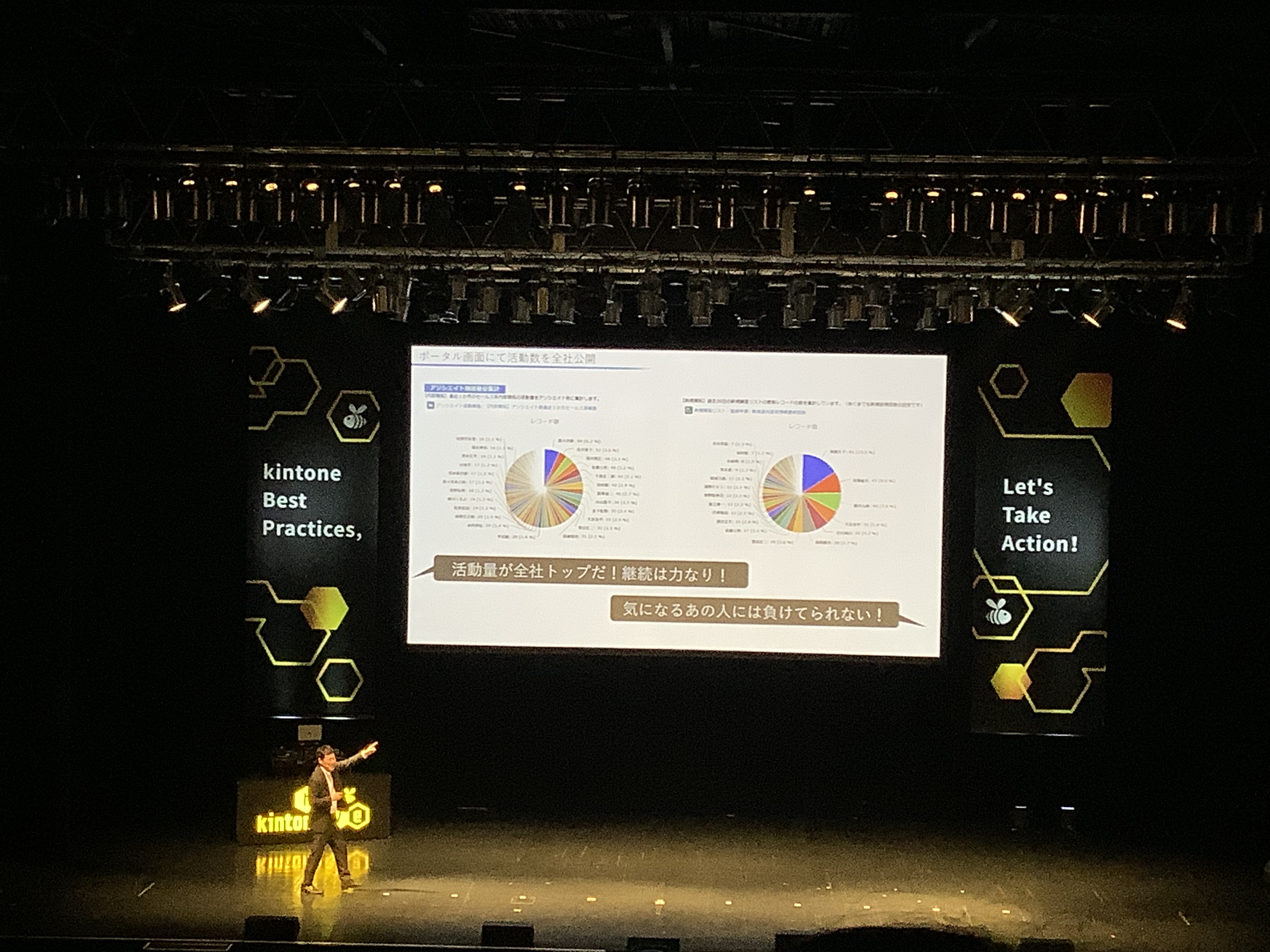

株式会社成田デンタル 吉原さん

続いては吉原さんです。

https://www.narita-d.co.jp/

吉原さんも私には知己の方です。ただし、私にとって吉原さんはサイボウズ Office推しの方として認知されていました。

あれ?吉原さんがサイボウズ Officeではなくkintone推しで登壇しているとは、結構意外でした。

ですが、吉原さんの登壇内容を聞いていると、なぜサイボウズ Officeからkintoneに乗り換えたのか得心しました。サイボウズ Officeパッケージ版が終了するとのアナウンスは私も知っていました。実際、お客様のサイボウズ Officeをパッケージ版からクラウドに移行する作業を手掛けたこともあります。

ところが、クラウド版のサイボウズ Officeは300アカウントしか使用できません。つまり、社内でシステムを利用するにはアカウント数が足りないのです。だからkintoneに変えるしかありません。

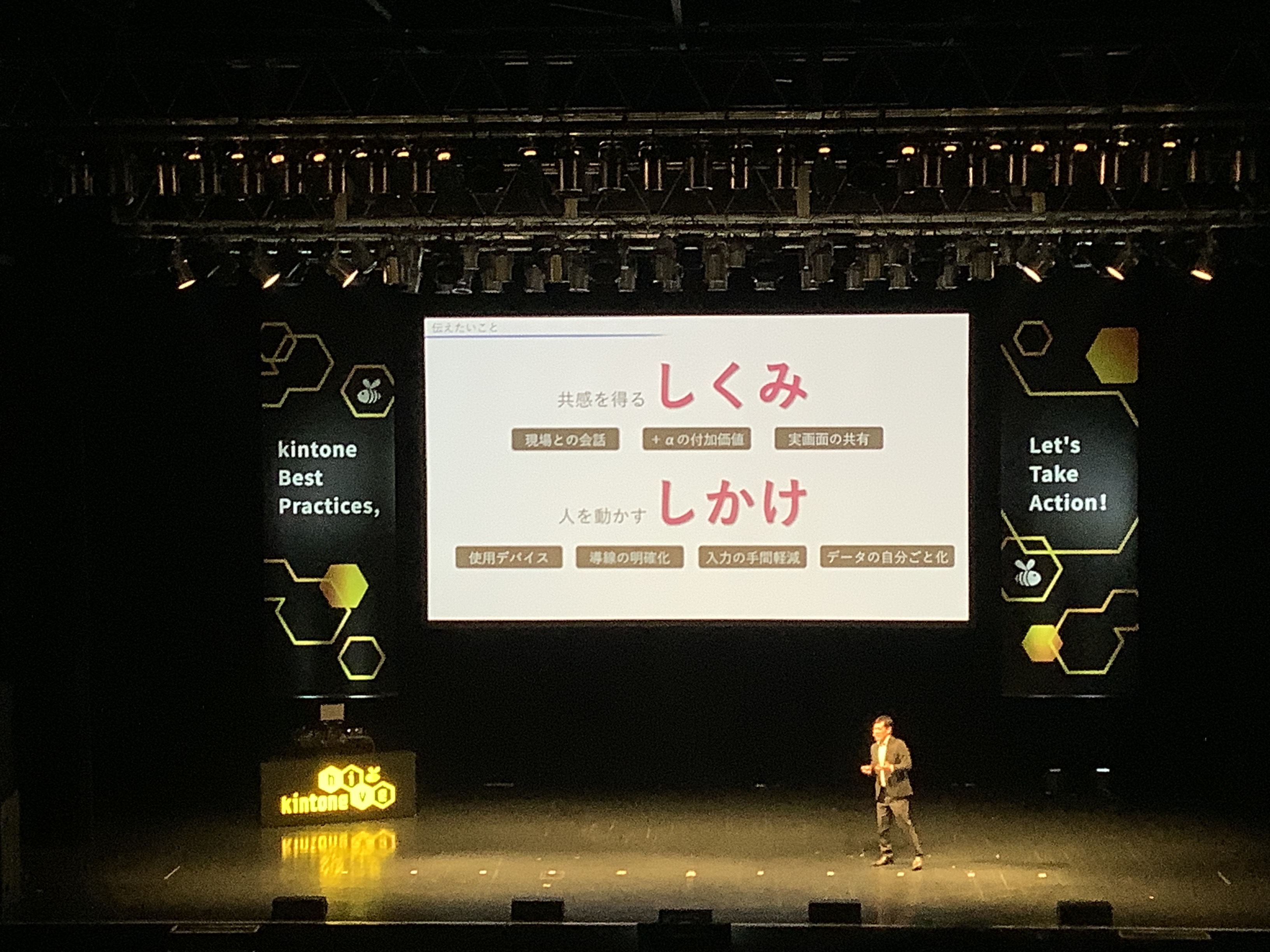

そこからの巻き返しの流れが素晴らしかったし、おそらく吉原さんが会社の中で苦労し、kintoneを理解しようと努力した信念の強さを感じました。

個人的には、吉原さんがトヨクモNightで語られたフォームブリッジの見事な活用事例に感銘を受けていましたが、今回は敢えてそれを封印し、それ以外の導入において説得力を持った社内の風土作りや、社内カルチャーの変革を成し遂げたことが、皆さんに支持されて見事にkintone AWARDへの選出につながったのでしょう。

本当に誇らしいと思います。

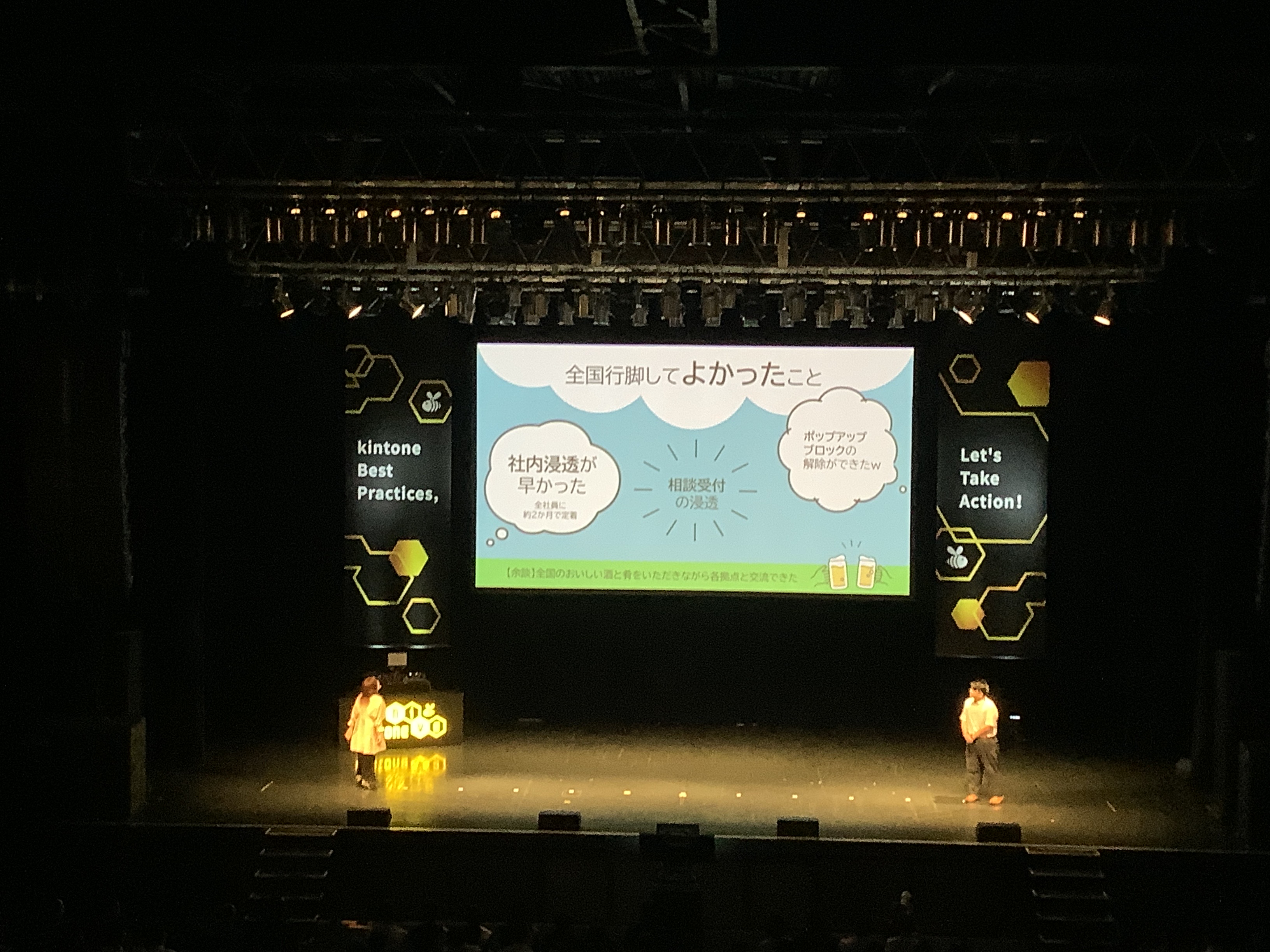

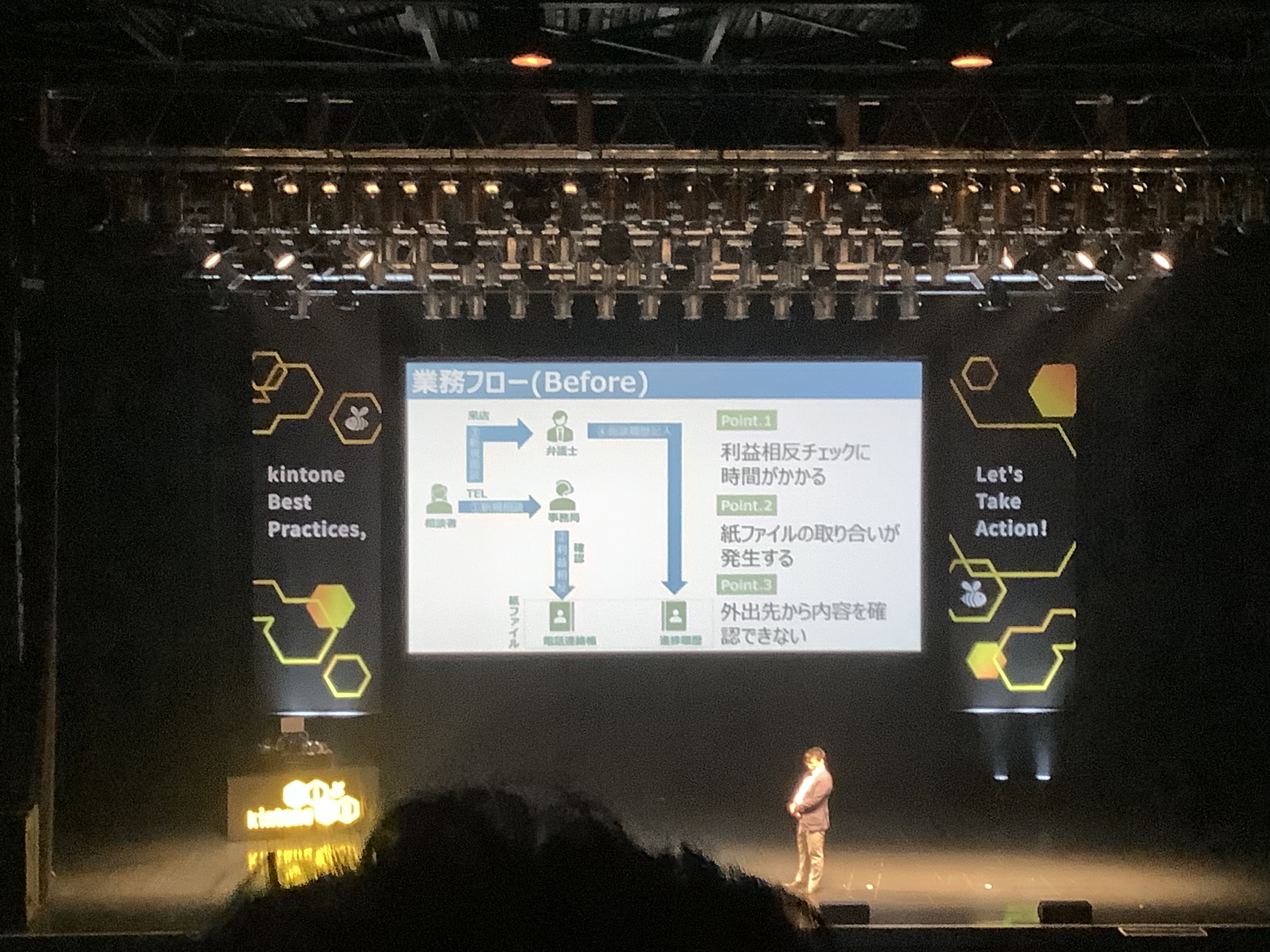

司法書士法人NCP 山下さん、酒井さん

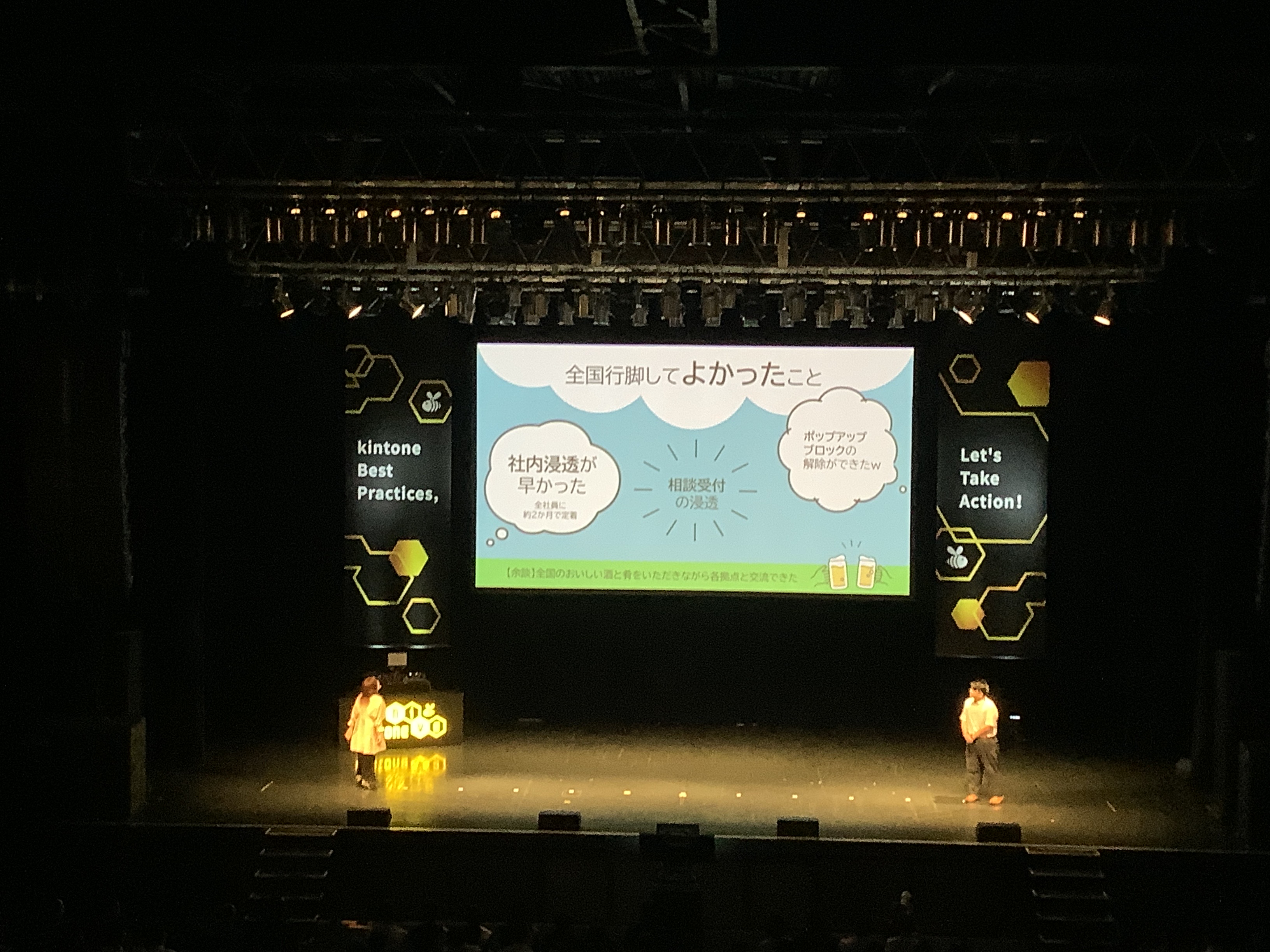

続いては「kintoneで全国行脚の旅」というパワーワードで登場したお二人です。

https://www.ncp-law.com/shihoushoshi/index.html

この言葉を聞いて、俺のこと?と思わずXでポストしてしまったら、また別の方がそれに反応するという反響が巻き起こりました。

山下さんのテンポのよいトークと酒井さんの掛け合いは、それだけで社内の導入のノリが感じられました。

やはり印象に残ったのが、全国の事業所にkintoneを導入するにあたり、zoomやマニュアル配布でやろうとせず、全国の事業所に直接伺って、説明するやり方をとったところです。

私たちもkintone導入に当たって、お客様への説明は必須ですが、私は可能な限りお伺いするようにしています。

今、そういう案件が増えたため、私から余裕がなくなっていることも事実です。が、お伺いしてkintoneを説明することの大切さは今も感じています。今回のNCPさんの事例を聞いて、そのことをあらためて感じました。

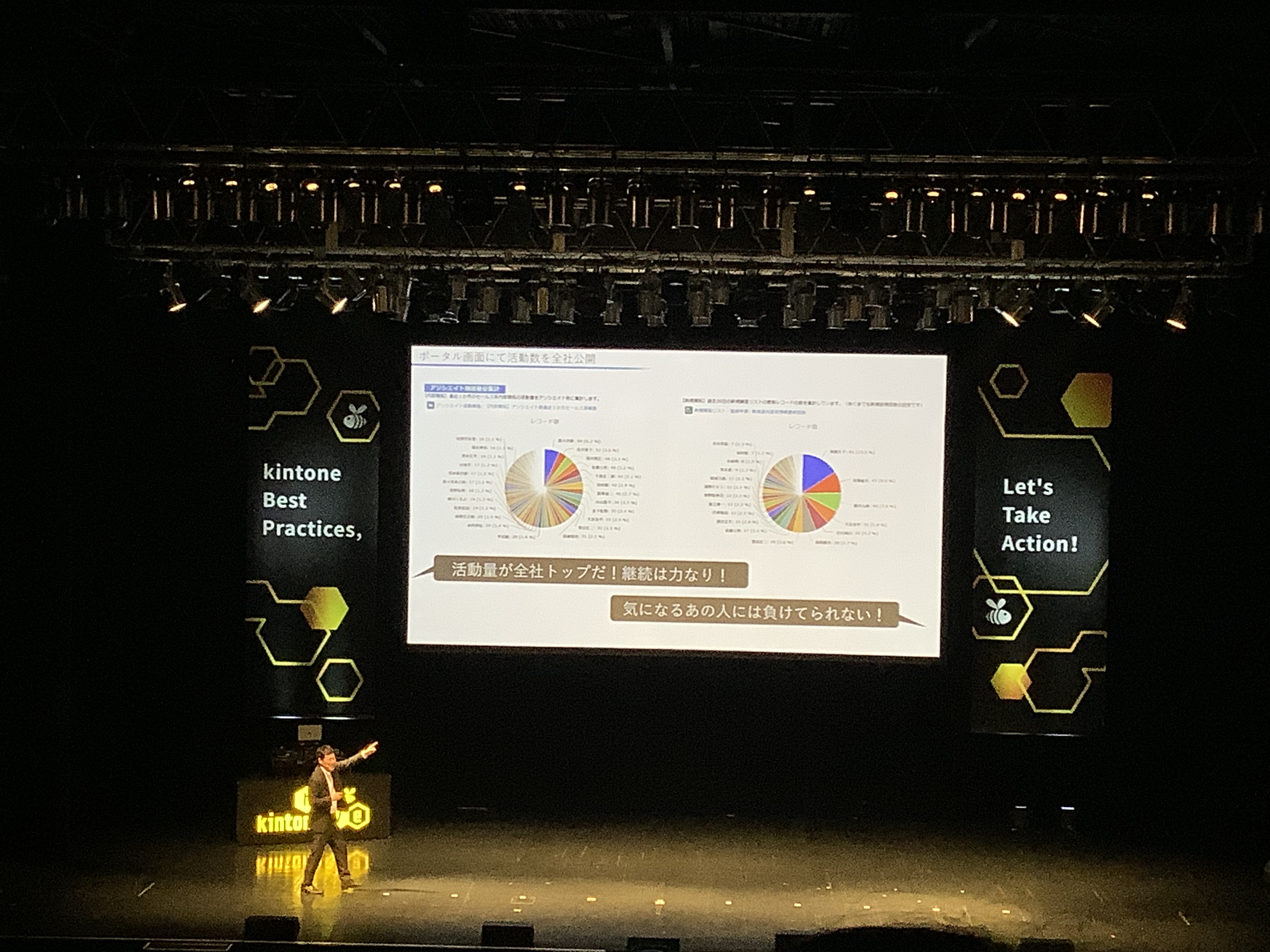

ちなみにNCPさんのkintoneポータルの画面が出ていました。こちらのアイコンを見て、長女がお客様のkintoneポータルを見やすくし、好評をいただいているようです。

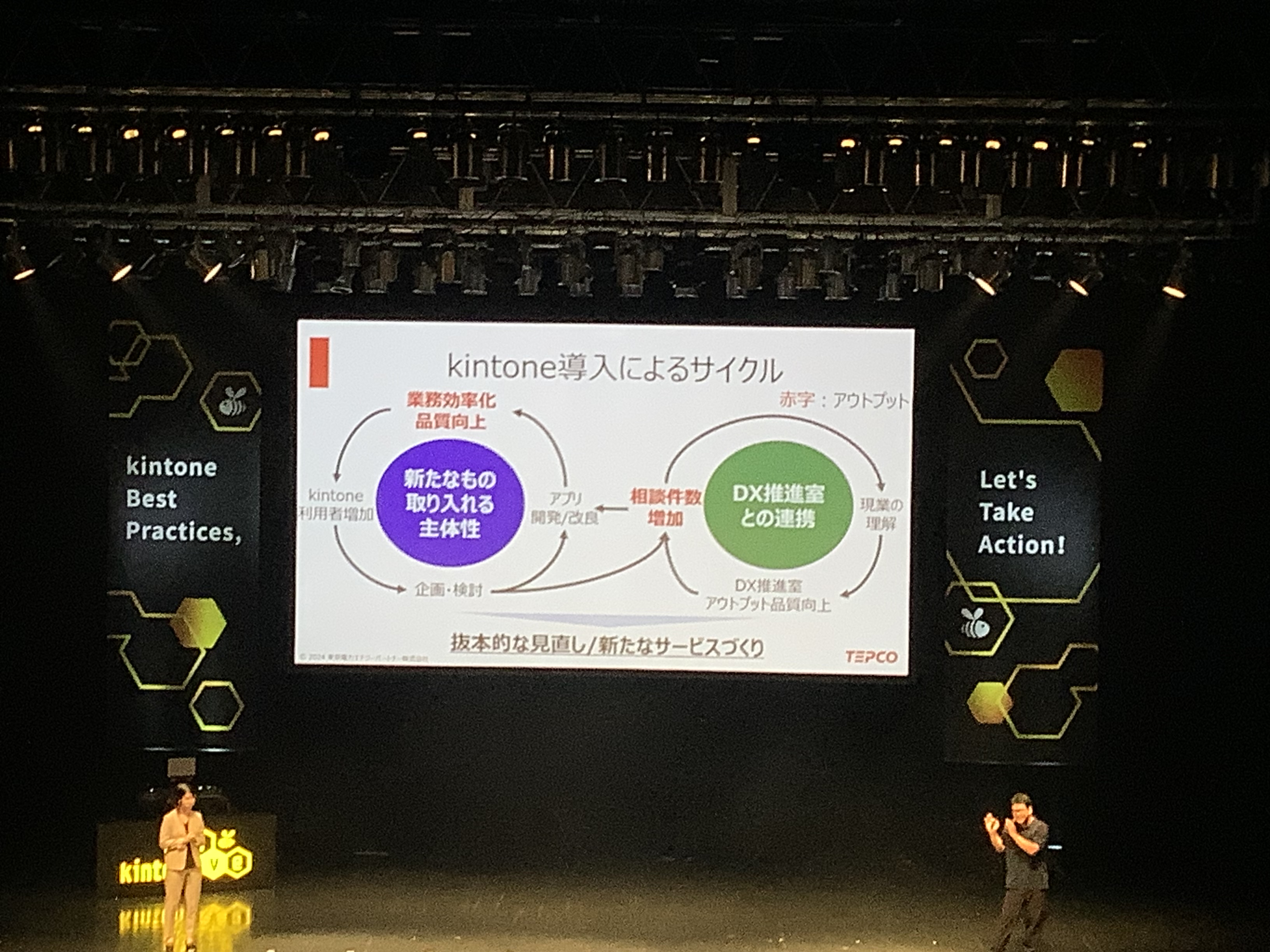

東京電力エナジーパートナー株式会社 久保さん、櫻井さん

続いてラストを飾っていただくのは、東京電力さん。いわゆる大手ユーザーの事例です。

https://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

大手ユーザーだからこそ、考えなければならないことが多々あるはずです。

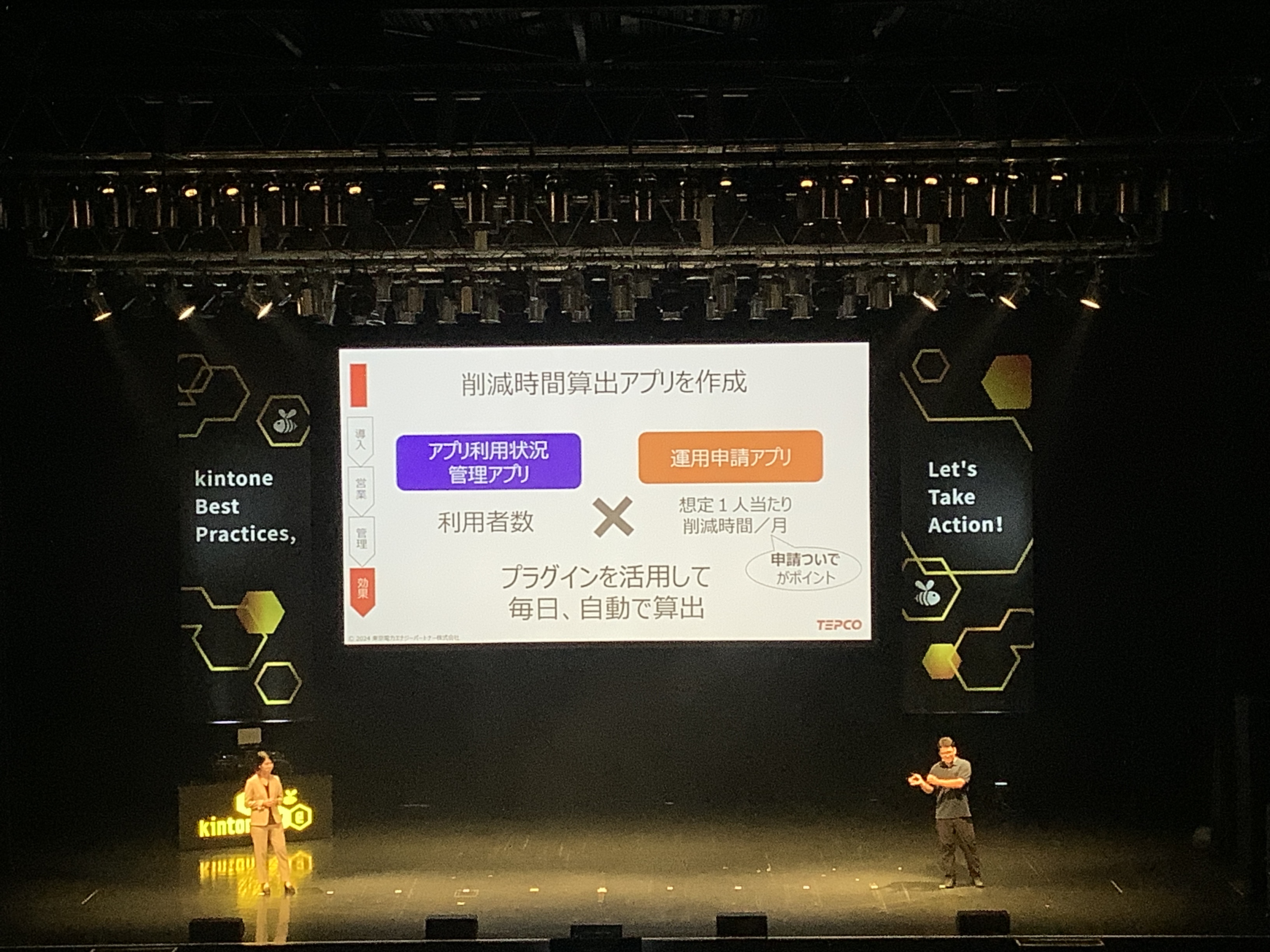

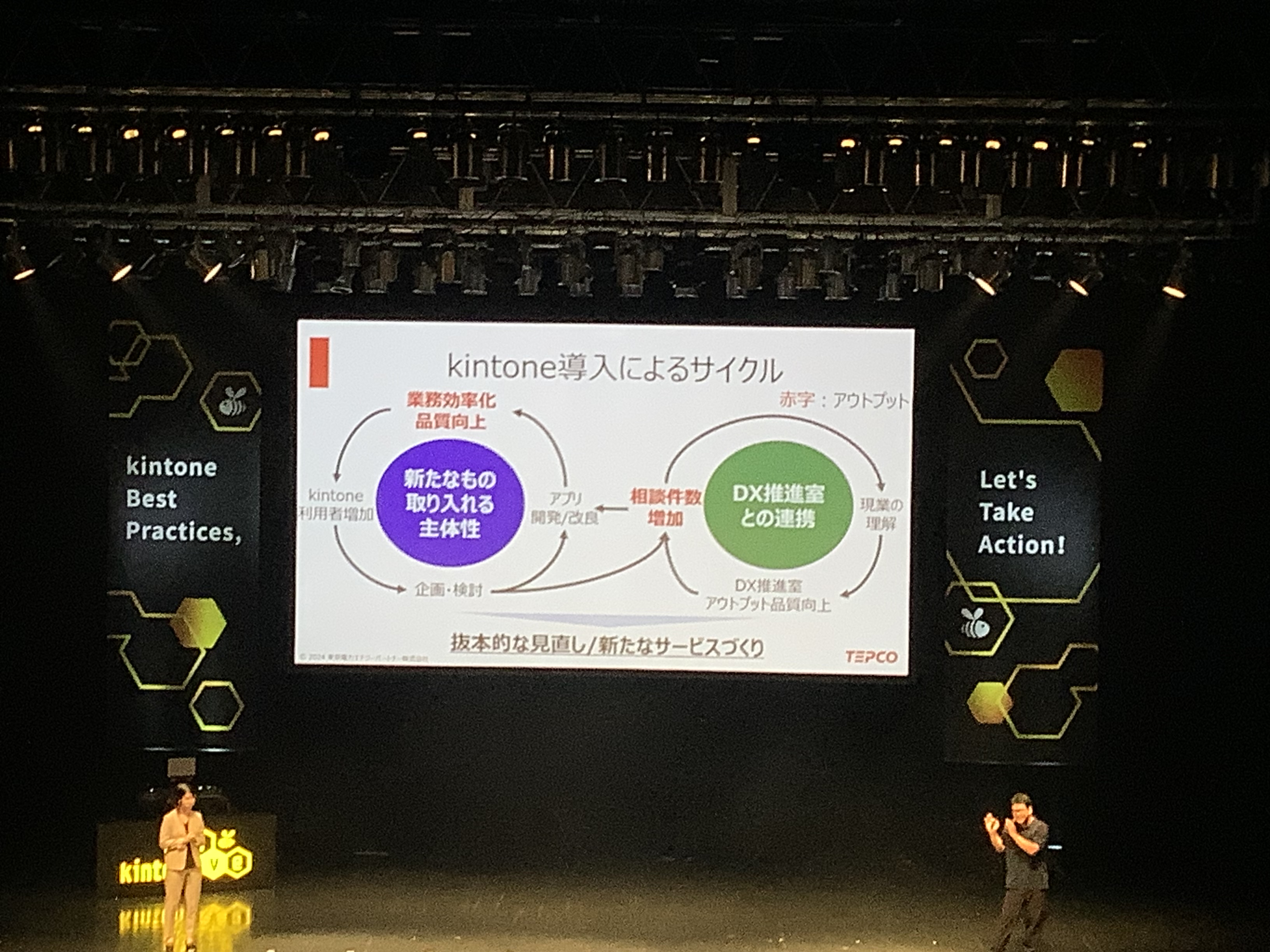

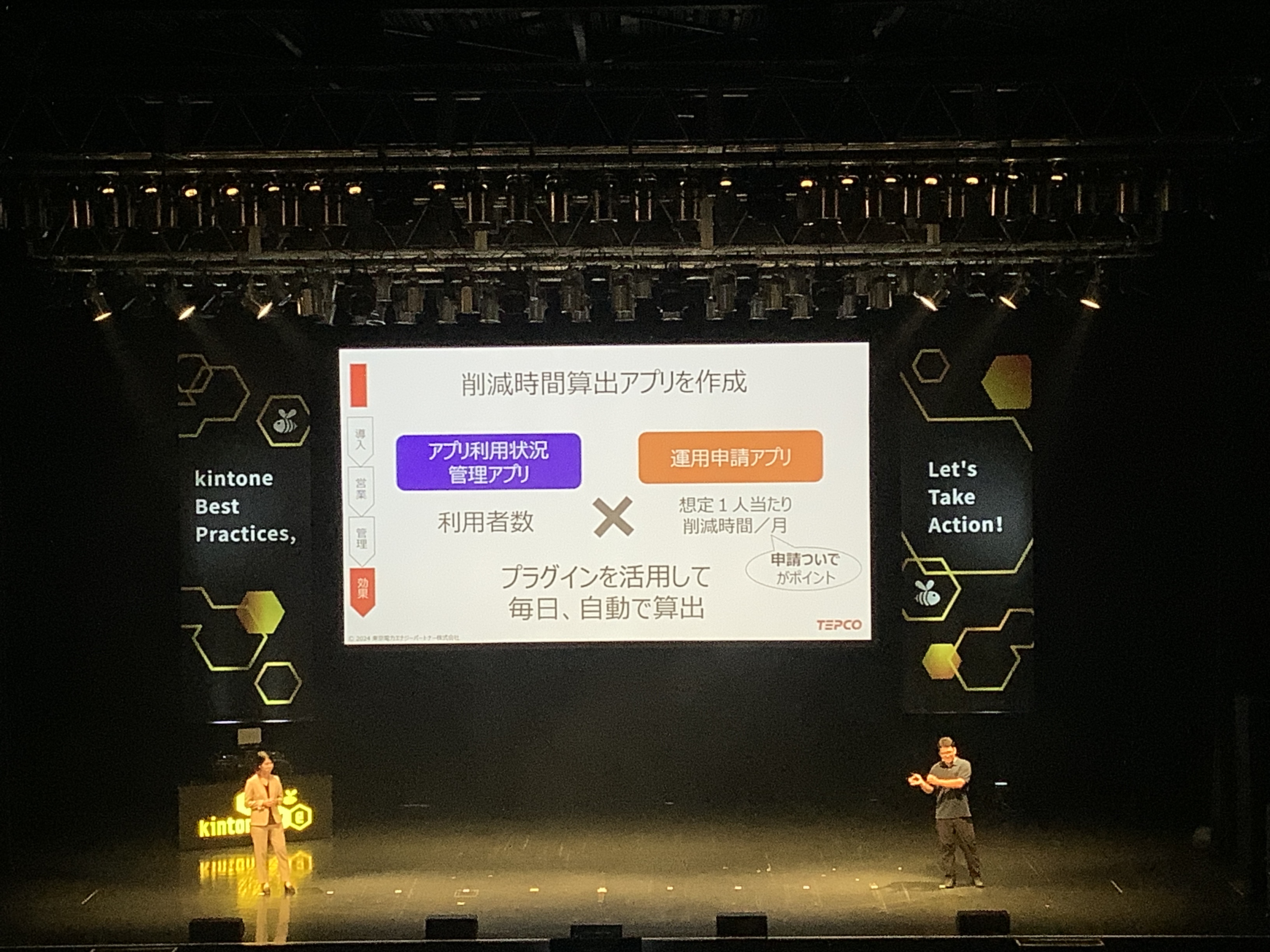

東京電力エナジーパートナーさんでも、2人から500人までアプリ作成者を増やすにあたって、多くの工夫ポイントが紹介されました。

まず、皆さんに丁寧にアプリの作り方を説明することで、アプリ開発へのハードルを下げたことです。さらにポータルの使い方を工夫することで、皆さんがさらに使いやすくなるような工夫が印象に残りました。

kintone導入にあたって、管理やガバナンスの問題は必須です。

例えば削減時間算出アプリといった工夫で、kintone導入へのモチベーションを下げないような工夫があり、これは取り入れてみたいと思いました。

年間で30000時間もの作業時間を削減するのは並大抵のことではできません。

また、ガバナンスについては導入支援社として、今後は提案にあたって必須のスキルとなっていくことでしょう。

私も勉強し続けなければならないと感じています。

さて、皆さんの登壇が終わったところで、休憩時間です。

私はこの時間も生かし、お客様と弊社のメンバーを繋いだりといった活動をしていました。

休憩明けには、壇上にサイボウズのかんちゃんと石井さん、筋さんが上がっています。キンコミについてです。

先日のkintone hive 2024 Osakaの場においても、キンコミについての同じようなセッションがありました。その時は私もキンコミにログインをしなければと思ったのですが、それ以降、一度だけアクセスした程度で、全然ログインができていません。活用もできていません。まずいなぁと思いました。

ただ、今回はうちのメンバーがその登壇を見てくれています。うちのメンバーがキンコミを使ってくれるのではないかと思いました。

そしてその後は投票タイム。吉原さんが関東地区代表として選出されました。改めて、おめでとうございます。

もちろん帰る前に東京会場限定のプリクラシールで写真を撮る事は忘れません。今回もたくさんの方と一緒に写真を撮りました。

そして夜は、うちのメンバー4名に加えて、たくさんの外部からの仲間が加わってくれて、総勢9名ほどで韓国料理のお店で飲み食いしてました。そのお店にはkintone hiveで参加されていた皆さんも集まっていたので、そういった方々とも交流を取りながらです。

うちのメンバーには、kintone界隈やkintoneエコシステムの交流の実態が理解してもらえたのではないかと思っています。

これも同じくnoteに書きました(7月10日 kintone hiveに弊社メンバーを呼んだ理由

https://note.com/akvabit/n/n7e5242a699d9)が、うちのメンバーにもそういう交流をもっと行って欲しかったので、まずは狙いは成功だったのかなと思います。

今回お会いしたすべての皆様に感謝です。

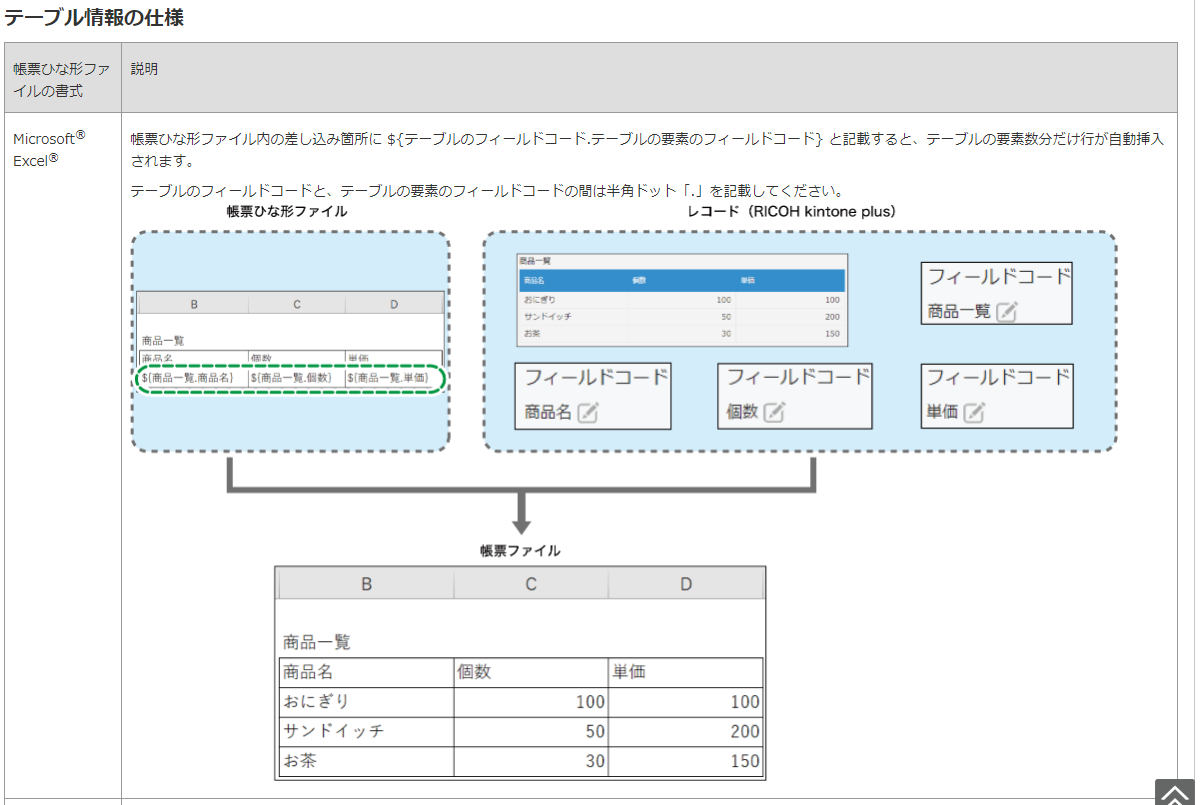

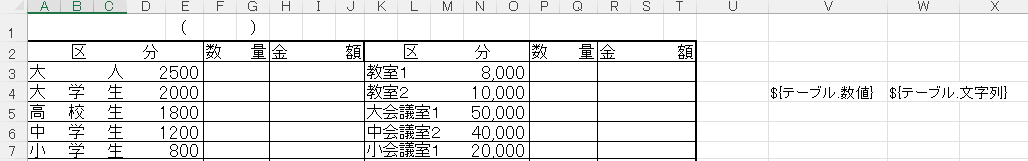

ところが、これを帳票として該当するアプリから出力すると、このような結果になってしまいます。A列からT列に同じ情報が2行入っていますね。つまり、行ごとコピーしているため、関係のないA列からT列にも同じ情報がコピーされてしまうのです。

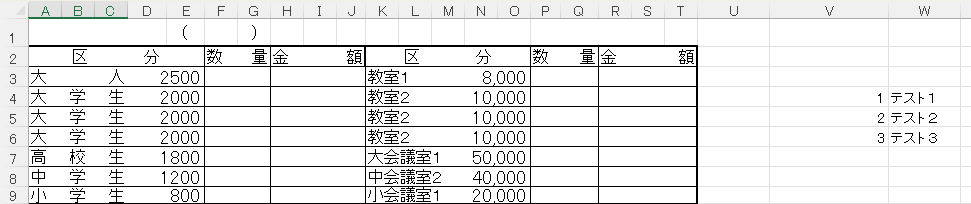

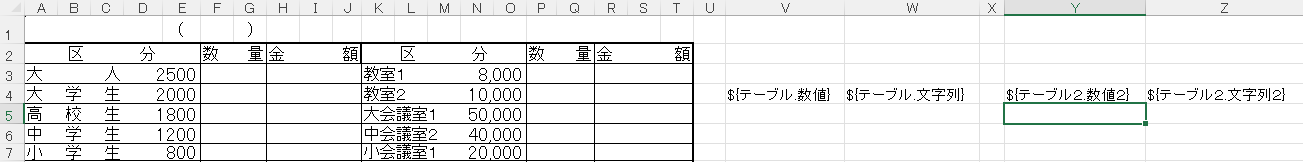

ところが、これを帳票として該当するアプリから出力すると、このような結果になってしまいます。A列からT列に同じ情報が2行入っていますね。つまり、行ごとコピーしているため、関係のないA列からT列にも同じ情報がコピーされてしまうのです。 しかも、これが左右に別々のテーブルが並ぶとさらにまずい状態になってしまいます。例えば、この状態の複数のテーブルに3行と2行をそれぞれ入力し、テンプレートの左右にそれぞれのテーブルを並べるとします。

しかも、これが左右に別々のテーブルが並ぶとさらにまずい状態になってしまいます。例えば、この状態の複数のテーブルに3行と2行をそれぞれ入力し、テンプレートの左右にそれぞれのテーブルを並べるとします。

すると結果はこうなってしまいます。V列とW列は2倍になってしまいますし、Y列とZ列は2倍になってしまいます。A列からT列は6行コピーされます。つまり、3行×2行で6行がコピーされてしまうのです。

すると結果はこうなってしまいます。V列とW列は2倍になってしまいますし、Y列とZ列は2倍になってしまいます。A列からT列は6行コピーされます。つまり、3行×2行で6行がコピーされてしまうのです。

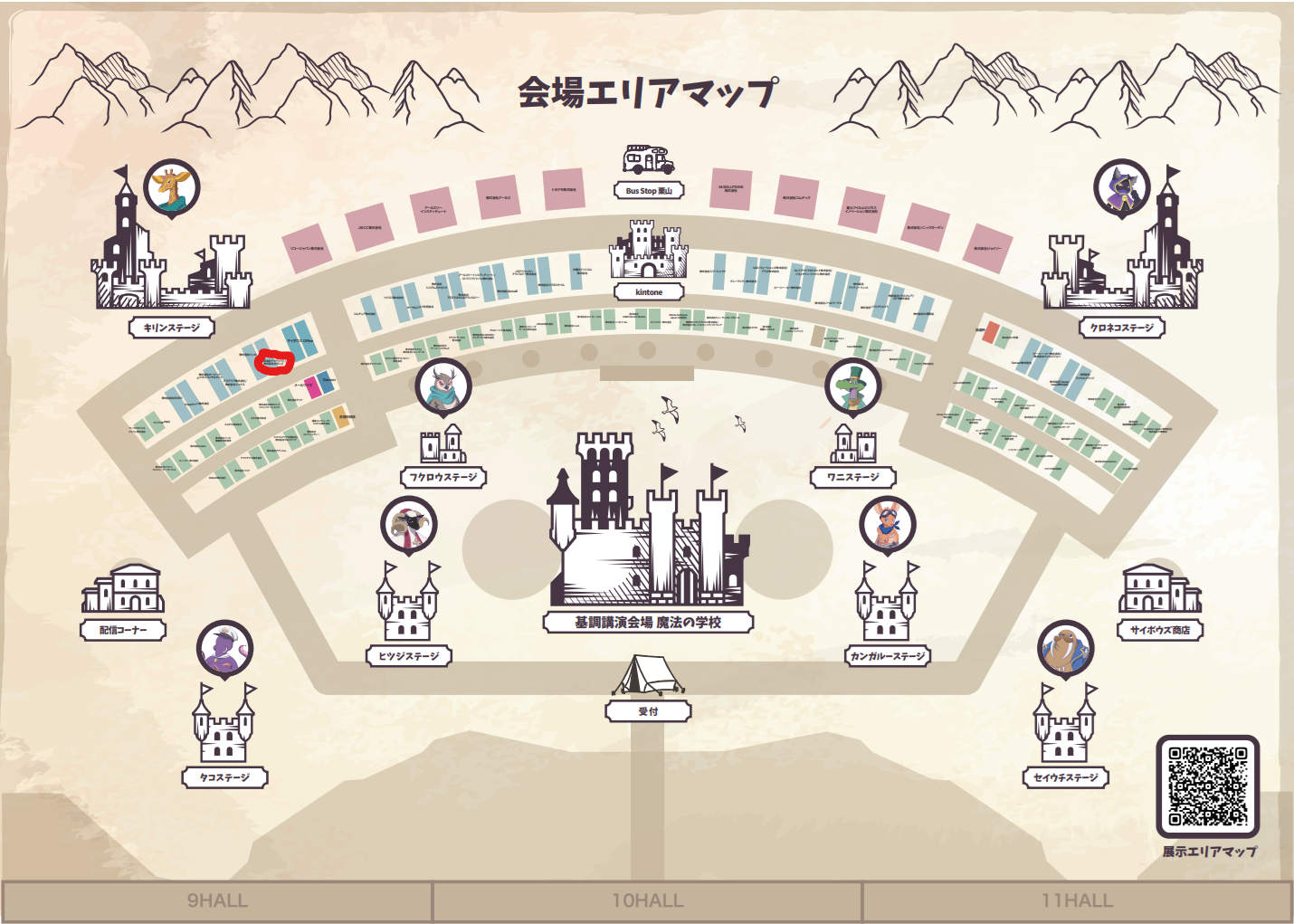

cybozu days、名前だけ知っていたのですが、今年初めて行かせていただきました。

cybozu days、名前だけ知っていたのですが、今年初めて行かせていただきました。

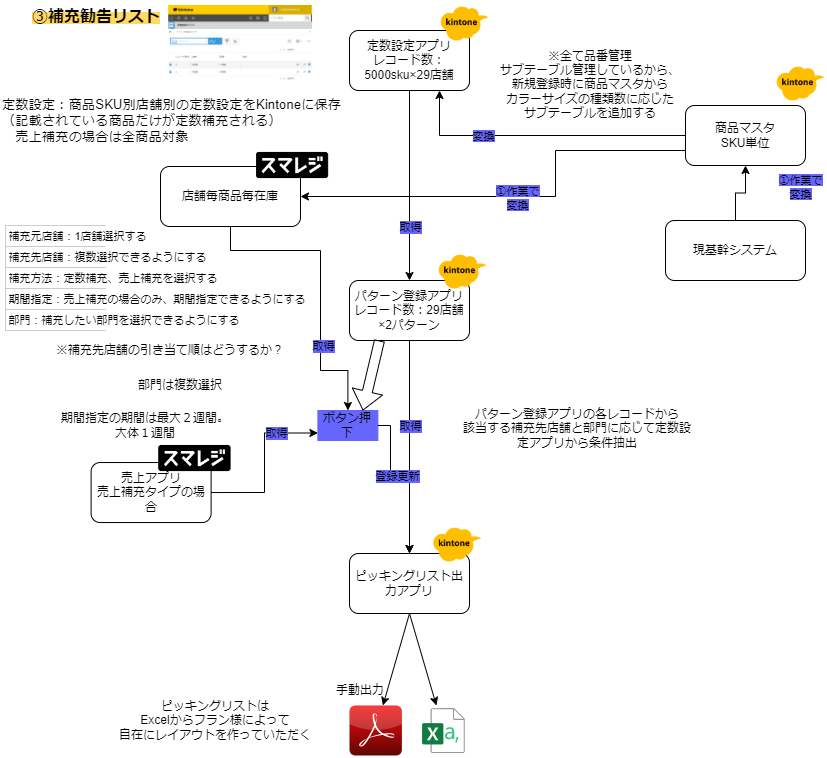

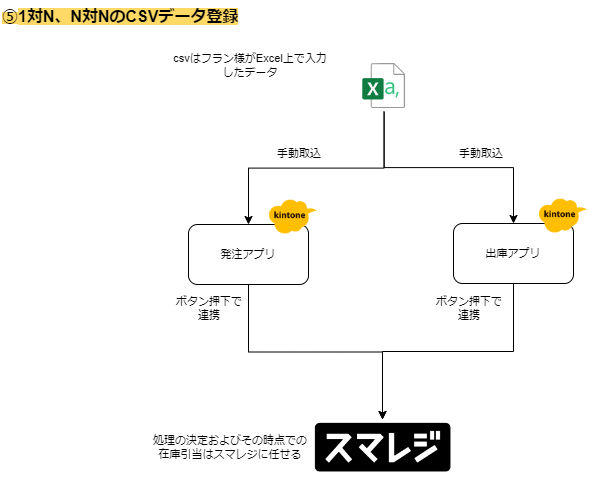

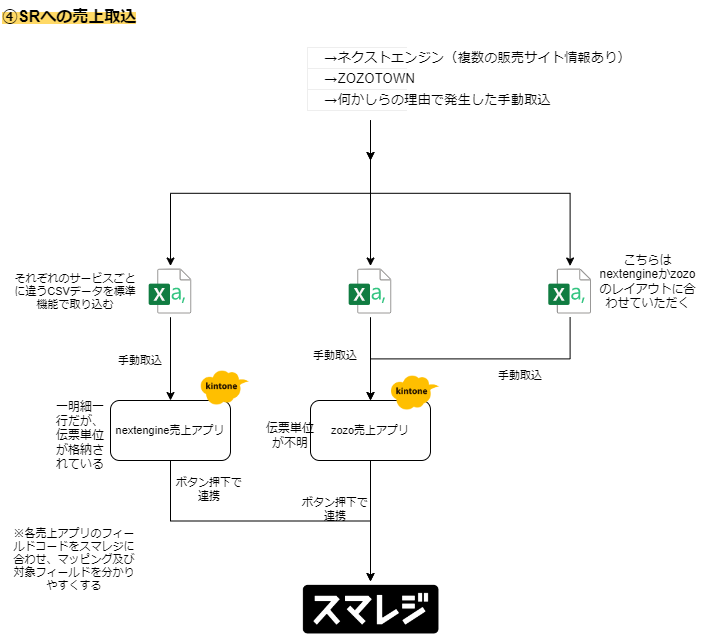

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

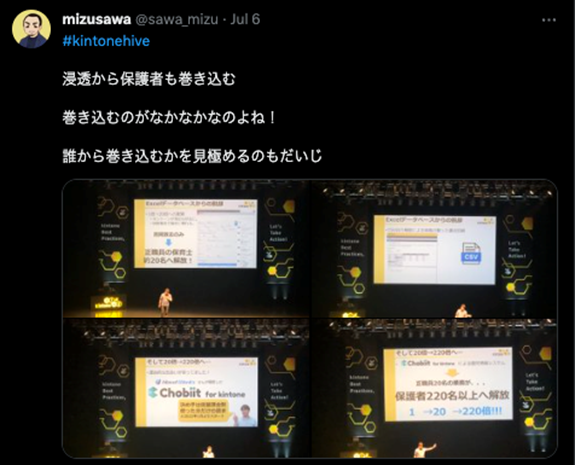

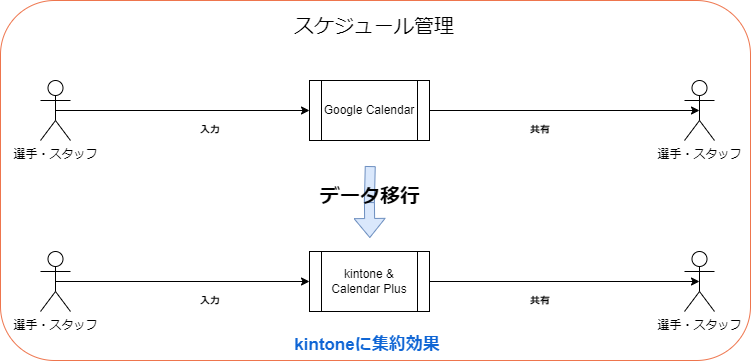

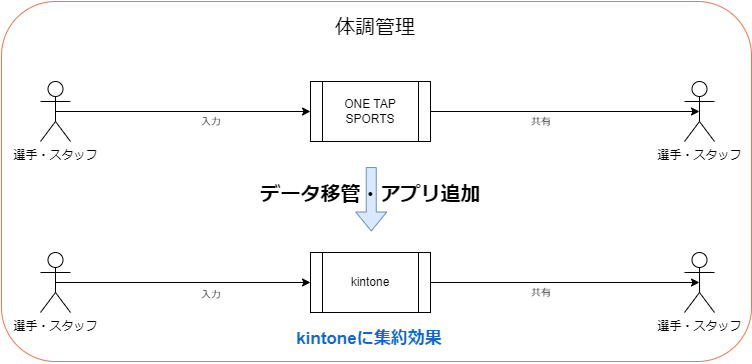

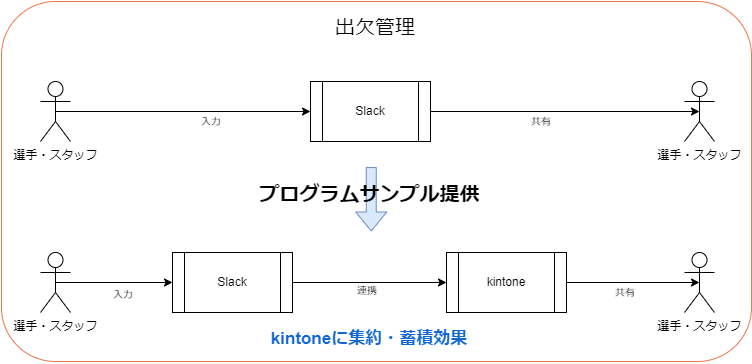

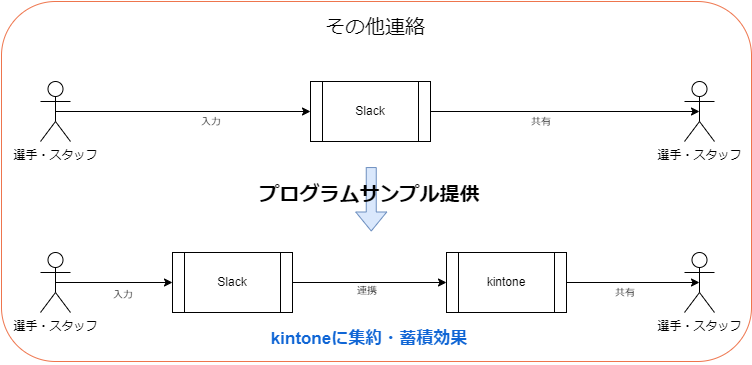

法政大学アメリカンフットボール部様は、日本アメリカンフットボール史において屈指の強豪チームとして知られています。

法政大学アメリカンフットボール部様は、日本アメリカンフットボール史において屈指の強豪チームとして知られています。

さらに驚いたのは参加者の顔ぶれです。サイボウズ社の方々が三人もいらっしゃいました。元副社長の山田さんのお顔も見えます。ほかにもM-SOLUTIONSの植草さんや、トヨクモの皆さんも。うわ~!なんという豪華なメンバー。

さらに驚いたのは参加者の顔ぶれです。サイボウズ社の方々が三人もいらっしゃいました。元副社長の山田さんのお顔も見えます。ほかにもM-SOLUTIONSの植草さんや、トヨクモの皆さんも。うわ~!なんという豪華なメンバー。 今回、スナックジョイゾーに妻を連れて行ったのは、琴絵さんとなら共鳴し合い、妻が何かを得られるのではないかという期待です。そして、ジョイゾーさんの様子から感じたことを弊社に還元してほしい、ということです。

今回、スナックジョイゾーに妻を連れて行ったのは、琴絵さんとなら共鳴し合い、妻が何かを得られるのではないかという期待です。そして、ジョイゾーさんの様子から感じたことを弊社に還元してほしい、ということです。

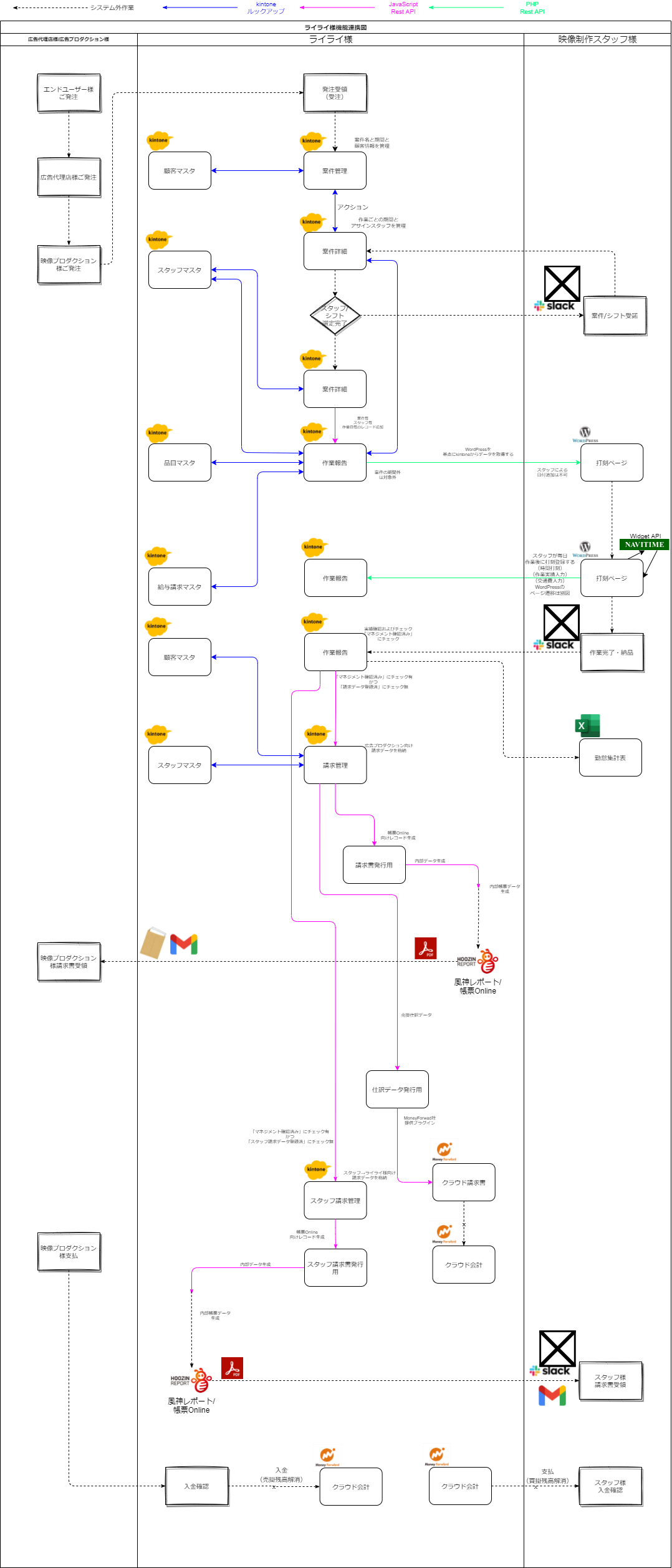

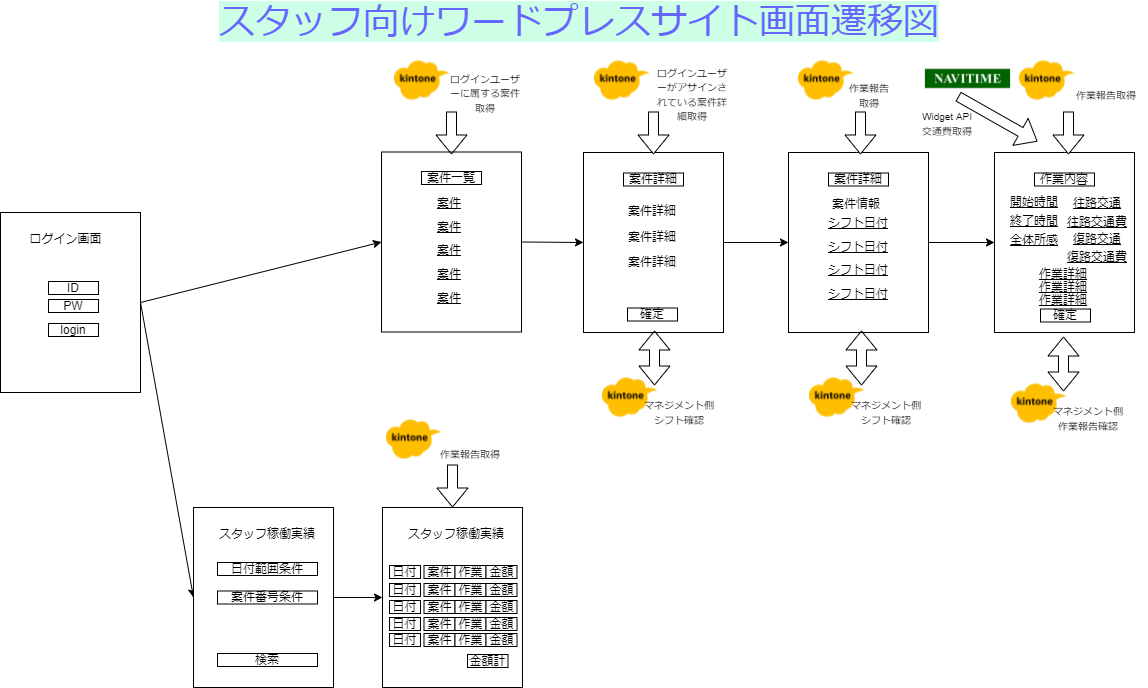

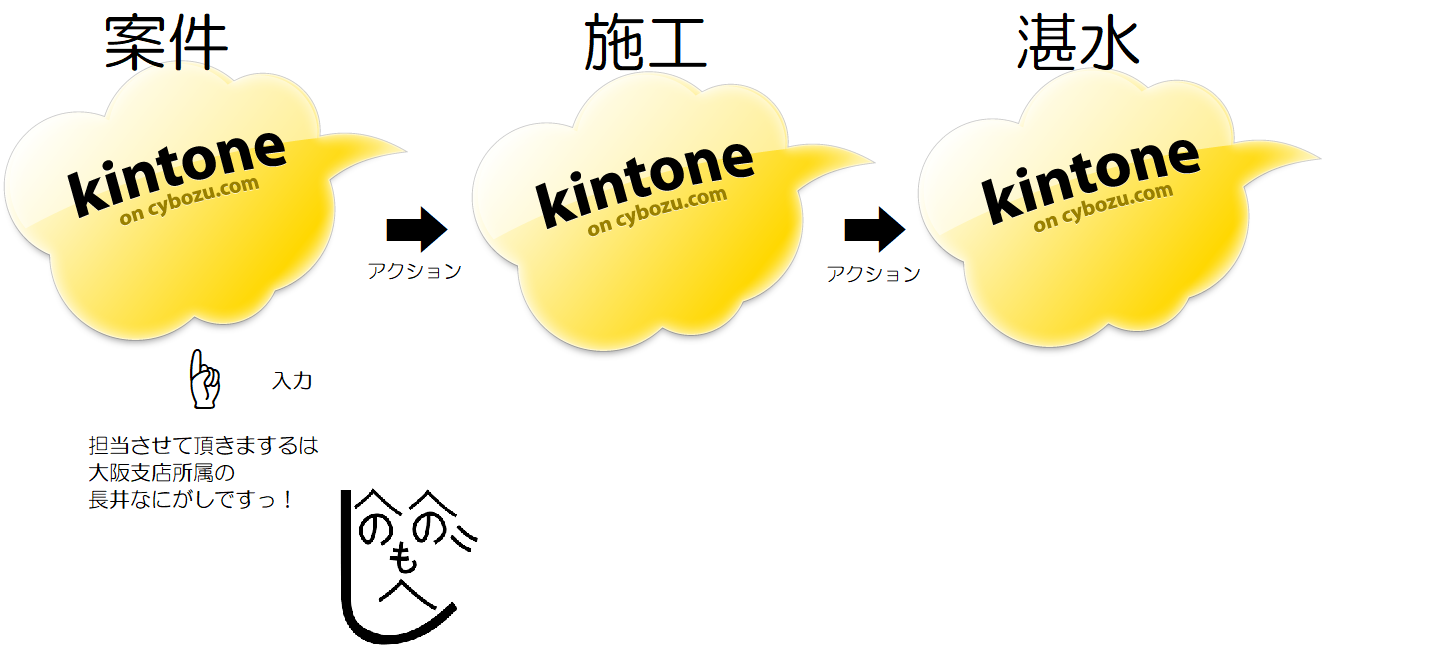

ライライ様は、さまざまな撮影現場で活躍されているスタッフと映像プロダクションの間に立ち、両者をマッチングする業務を主に担っておられます。

ライライ様は、さまざまな撮影現場で活躍されているスタッフと映像プロダクションの間に立ち、両者をマッチングする業務を主に担っておられます。

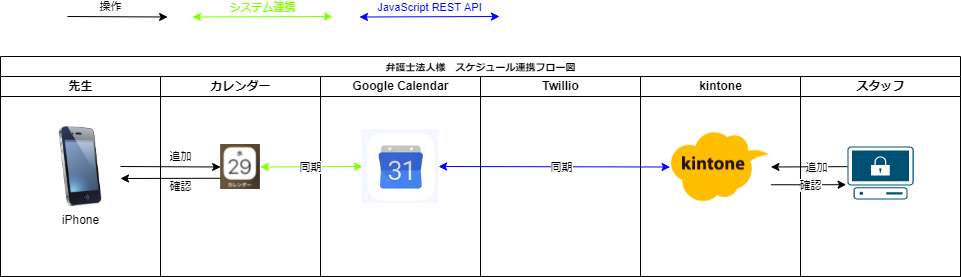

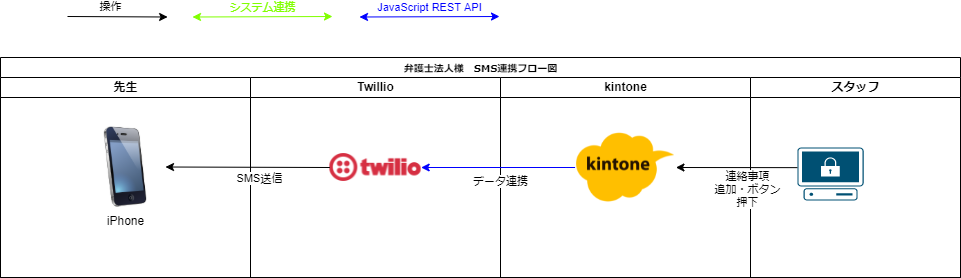

先生はiPhoneを駆使して連絡をとっておられます。スケジュール管理もiPhoneの中に入っているカレンダーが中心でした。

先生はiPhoneを駆使して連絡をとっておられます。スケジュール管理もiPhoneの中に入っているカレンダーが中心でした。 もう一つ、考慮しなければならなかったのが、事務所から先生に連絡を行う場合です。例えば事務所に先生宛の電話があった場合、その要件をすぐに先生に伝える必要があります。

もう一つ、考慮しなければならなかったのが、事務所から先生に連絡を行う場合です。例えば事務所に先生宛の電話があった場合、その要件をすぐに先生に伝える必要があります。

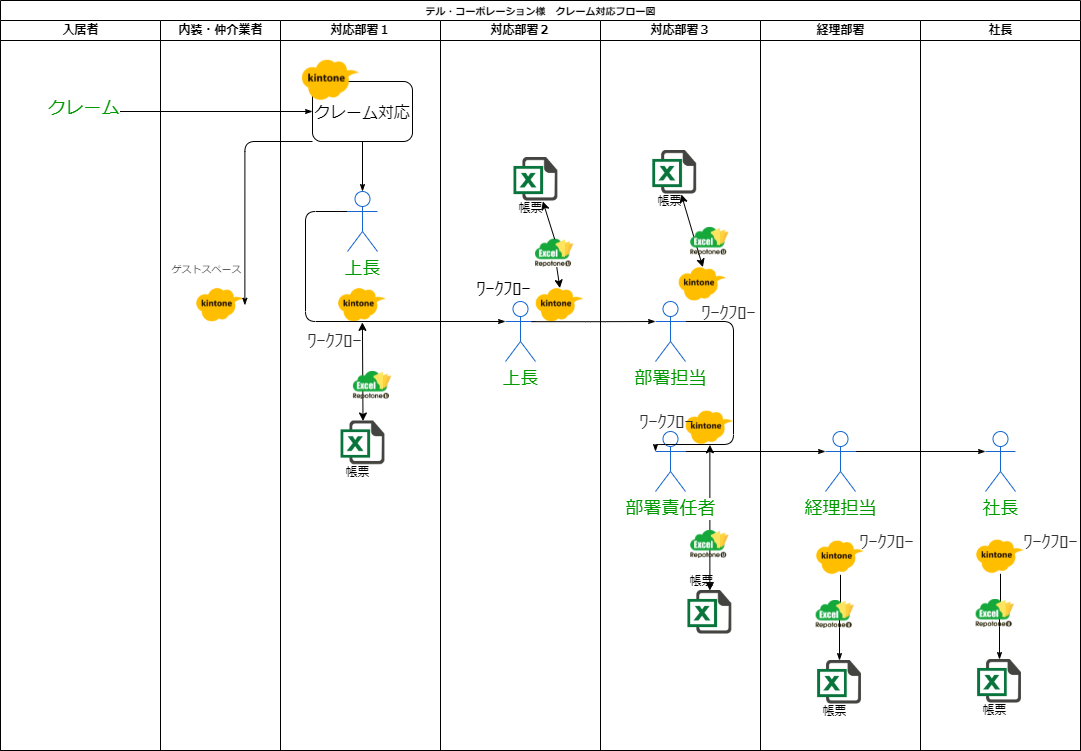

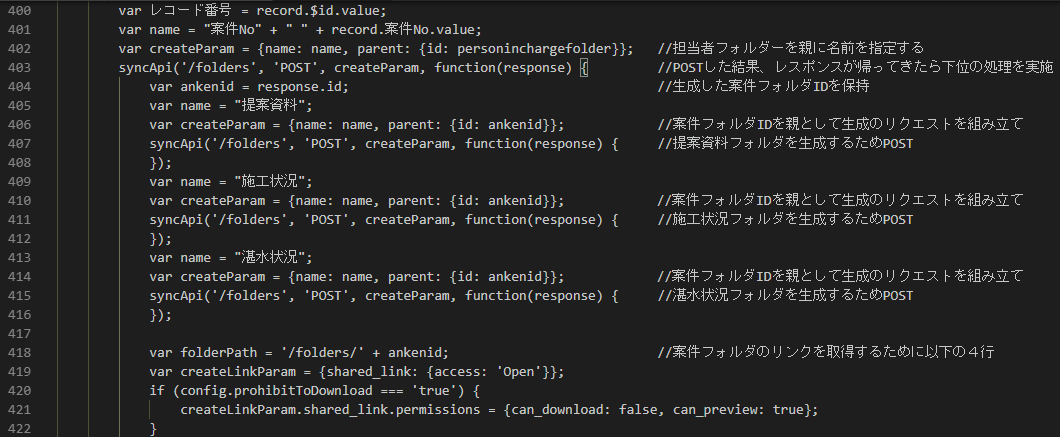

テル・コーポレーション様は、分譲マンションの開発・販売業務、分譲戸建て住宅の開発・販売業務、居住用・事業用物件の賃貸管理業務、土地・建物の売買仲介業務、不動産の有効利用コンサルタント業務など、幅広い不動産事業を展開されています。1988年の創業以来、着実に業績を積み上げてこられました。

テル・コーポレーション様は、分譲マンションの開発・販売業務、分譲戸建て住宅の開発・販売業務、居住用・事業用物件の賃貸管理業務、土地・建物の売買仲介業務、不動産の有効利用コンサルタント業務など、幅広い不動産事業を展開されています。1988年の創業以来、着実に業績を積み上げてこられました。

北新海運様は、海運の国内運送を主に担っておられます。

北新海運様は、海運の国内運送を主に担っておられます。

から

から