コロナに振り回された一年も終わりを迎えようとしています。

今、福島出張の帰りの新幹線です。その中でこれを書いています。

12/25日のクリスマスには、ジョン・レノンのHappy Xmas (War Is Over)の歌詞を読み、そのシンプルかつじかに心に響く歌詞に惹かれました。

Happy Xmas Kyoko

Happy Xmas Julian

So this is Xmas

And what have you done?

Another year over

And a new one just begun

And so this is Xmas

I hope you have fun

The near and the dear one

The old and the young

A very Merry Xmas

And a happy New Year

Let’s hope it’s a good one

Without any fear

ここに書かれているとおり、来年こそは何の恐れもない年を願いたいと思います。

ジョンの残したシンプルでかつ力のある歌詞に心を揺り動かされたクリスマスでした。

歌詞の余韻の醒めやらぬ中、次の日は福島出張の前乗りで、新白河の隣の駅にあるアウシュヴィッツ平和博物館を訪れました。

かつて、グラフィックデザイナーの青木進々氏が、1980年代後半から1990年代後半にかけ、全国で「心に刻むアウシュヴィッツ展」を開催していました。ここアウシュヴィッツ平和博物館は、その時の展示品を集めた場所です。

かつて、私は「心に刻むアウシュヴィッツ展」が京都で催された際、単身でボランティアに志願しました。どういういきさつで参加したのか思い出せませんが、1時間ほどかけて会場に向かい、一日中、案内係をした記憶があります。

その後の打ち上げ会も、誰も知り合いがいないにもかかわらず一人で参加しました。青木進々氏とも言葉を交わしたように思います。

1997年ごろのことですから、私がようやく鬱から立ち直り、いろいろと外に向いて活動を始めたころです。

正直にいうと、青木進々氏と何を話したかも覚えていません。アウシュヴィッツ展の展示物も、人体から作った石鹸やかつらや衣服や靴やメガネの山に強烈な印象を受けた以外は、あまり覚えていません。

それ以来、23年の月日がたちました。その間の私はあまり社会貢献ができていませんでした。

むしろ自分の家族を築き、家を処分し、仕事を覚え、自らの立場を確立するので精一杯でした。

今年、コロナで世の中は非常に苦しんでいます。

そんな世相にあって、弊社はご縁があって町田市地域活動サポートオフィスの皆さんとご一緒にお仕事をさせていただく機会がありました

その中で、私の中で忘れかけていた社会貢献の熱がよみがえってきました。

町田市地域活動サポートオフィスさんの立ち上げたクラウドファンディングにも寄付させていただいたのも今年です。

コロナがもたらしたリモートワークの促進もあって、弊社は忙しくなったと同時に、金銭的には少し余裕ができつつあります。

それが社会貢献にもつながっています。そして、その余裕を生かして雇用にも目を向けられるようになりました。

年末でお一方を雇用するめどはつきました。来年からは外注先に頼む以外に、自社のリソースを活用できるはずです。

雇用するということは、その方の人生や暮らしにも責任を持たねばなりません。

悪辣な経営者であれば、責任は持たずに搾取して使役して疲弊させることに腐心するのでしょう。

いうまでもなく、私はそうしたくありません。

たとえ微力であっても、弊社のために働いてくださる方の人生にとって糧となるような会社でありたい。そう願っています。

ましてや、私がかつて属していたような圧力で社員を萎縮させるブラック企業のようには。

そのような企業に堕してしまうことは、ナチス・ドイツがかつてアウシュヴィッツをはじめとした収容所で強制労働に駆り立てたことと同じです。

アウシュヴィッツの言語を絶する所業の数々を見るにつけ、経営者の立場として襟を正さねばと思います。利益追求や人を傷つけるような思想に与することのないように。

そのためにも弊社として何をなすべきか。

正当な労働対価を受け取り、それをきちんと社員に還元できるようにしなければ。

今までの安価な見積金額は改めねばならないでしょう。

また、不要な残業ももってのほか。それには生産性を上げるような施策を打たねばなりますまい。

ただ理想を語るだけでは、何も変わらないことは今までの人生で思い知らされてきました。語るだけでなく動こうと思います。

今年の正月はそのあたりのことも、きちんと心機一転して考えたいと思っています。

ジョンがかつてこう歌ったように。

A very Merry Xmas メリークリスマス

And a happy New Year そして新年おめでとう

Let’s hope it’s a good one よい年になるように祈ろう

Without any fear 何の恐れもないように

War is over! 争いは終わる

If you want it もしそれを望めば

War is over! Now! 今、争いは終わる

人々が、そして弊社が争いもなく過ごせるようになる方法。

それは、人や他社と比べるのではなく、自らと比べ、自らを成長させていくことだと思っています。

このような会社にしていきたいですね。年の瀬によい気付きができたように思います。

まずは昨晩もお世話になった「YYグリル」の朝食ビュッフェで体を整え、丸山珈琲では優雅に朝のコーヒーで体と心を暖めまして。

まずは昨晩もお世話になった「YYグリル」の朝食ビュッフェで体を整え、丸山珈琲では優雅に朝のコーヒーで体と心を暖めまして。 しかも、コーヒーを飲んでいると、今日は観光するな、ここにいろ、といわんばかりの天候となり、リゾナーレ小淵沢は雨に降られました。

しかも、コーヒーを飲んでいると、今日は観光するな、ここにいろ、といわんばかりの天候となり、リゾナーレ小淵沢は雨に降られました。 そのため、昨日に引き続き、終日をリゾナーレ八ヶ岳の中だけで過ごしました。

そのため、昨日に引き続き、終日をリゾナーレ八ヶ岳の中だけで過ごしました。 午後は「Books & Cafe」で本に囲まれながら、それぞれ存分に一人の時間を使いました。

午後は「Books & Cafe」で本に囲まれながら、それぞれ存分に一人の時間を使いました。 旅先に来ているにもかかわらず、どこにも出かけない。バカンスの本来の意味は「空」からきているといいますが、私は地方に来ているのにあちこちに出かけないという時間の過ごし方がもったいなく思えて本当に苦手です。多分、生き急いでいるのでしょうね。

旅先に来ているにもかかわらず、どこにも出かけない。バカンスの本来の意味は「空」からきているといいますが、私は地方に来ているのにあちこちに出かけないという時間の過ごし方がもったいなく思えて本当に苦手です。多分、生き急いでいるのでしょうね。 結局、私たちは17時半ごろまでリゾナーレ八ヶ岳で過ごしていました。

結局、私たちは17時半ごろまでリゾナーレ八ヶ岳で過ごしていました。 それほどまでに気に入っているこのホテルですが、実は最初の思い出は芳しくありませんでした。

それほどまでに気に入っているこのホテルですが、実は最初の思い出は芳しくありませんでした。 最後にせっかく山梨に来ているのだからほうとうを食べていこうと、清里の小作まで足を延ばしました。

最後にせっかく山梨に来ているのだからほうとうを食べていこうと、清里の小作まで足を延ばしました。

とはいえ、この日は夫婦ともに日中に予定が入っていました。私は仕事の打ち合わせが入ってしまい、午前は恵比寿にいました。

とはいえ、この日は夫婦ともに日中に予定が入っていました。私は仕事の打ち合わせが入ってしまい、午前は恵比寿にいました。 この日は偶然にももう一つのニュースがありました。それは、弊社がサイボウズ社のオフィシャルパートナーになった記念の盾が届いたことです。盾が届いたので、弊社としても正式にその旨を告知することができました。

この日は偶然にももう一つのニュースがありました。それは、弊社がサイボウズ社のオフィシャルパートナーになった記念の盾が届いたことです。盾が届いたので、弊社としても正式にその旨を告知することができました。 そこから家に戻り、車を駆ってリゾナーレ八ヶ岳に着いたのは17時半頃。

そこから家に戻り、車を駆ってリゾナーレ八ヶ岳に着いたのは17時半頃。 リゾナーレ八ヶ岳の街並みは、訪れるたびに新鮮な気分にさせてくれます。来るたびに装いが変わっているから。

リゾナーレ八ヶ岳の街並みは、訪れるたびに新鮮な気分にさせてくれます。来るたびに装いが変わっているから。 今年は、ワインの空瓶をランプに見立て、それをツリー状に束ねたオブジェが見ものでした。

今年は、ワインの空瓶をランプに見立て、それをツリー状に束ねたオブジェが見ものでした。

私たちはロゼシャンパンを買い求めましたが、妻はエコバッグに興味をひかれていた模様。とても長い間、商品を手にとっては返しを繰り返していました。

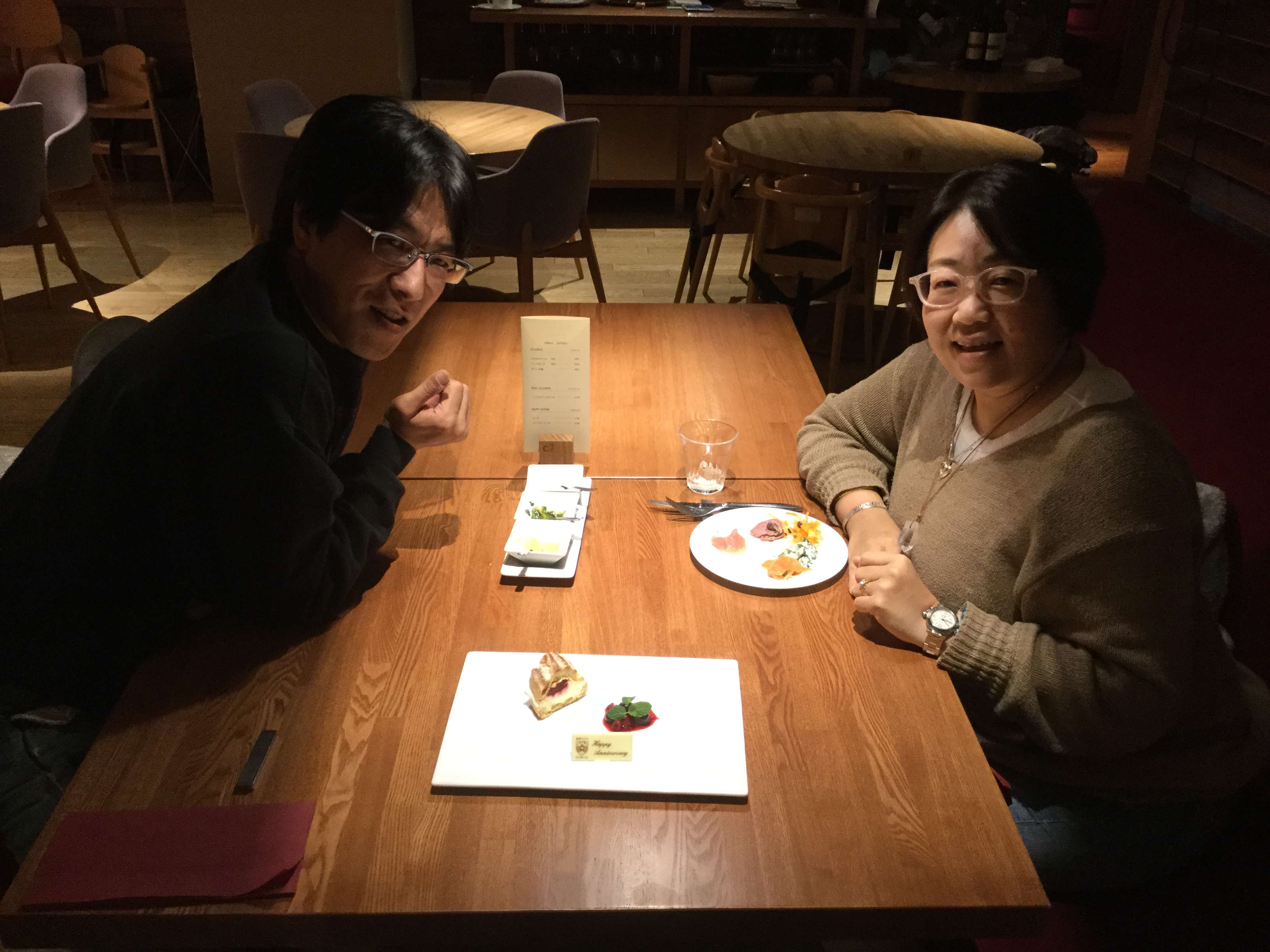

私たちはロゼシャンパンを買い求めましたが、妻はエコバッグに興味をひかれていた模様。とても長い間、商品を手にとっては返しを繰り返していました。 そして夕食の「YYグリル」です。ここのビュッフェはリゾナーレに来るたびに訪れています。

そして夕食の「YYグリル」です。ここのビュッフェはリゾナーレに来るたびに訪れています。