2025年3月22日に山梨県立図書館イベントスペースで開かれた甲府地域クラウド交流会(甲府ちいクラ)を主催しました。

今回もオーガナイザーである役員(あづささん)が全体を仕切り、弊社の総務人事経理担当および代表の私が参加しました。本稿は代表の視点からの参加レポートです。

昨年、2024/6/29に第一回 甲府ちいクラを開催しました。98名の参加者を迎え、成功裏に終わったため、その勢いに乗っての第二回でした。

しかし、集客に著しく苦戦しました。

3/22は土曜日です。そして卒業式などのイベントが重なる日。それは予約した時から分かっていたことでした。

にもかかわらず、会場の広さを倍にしました。つまり、第一回は山梨県立図書館のイベントスペースの東で行ったのを、第二回はイベントスペースの東西で予約しました。

その日しか山梨県立図書館のイベントスペースが空いていなかったとはいえ、それはこちらの選択。日付もこちらの選択。言い訳の余地はありません。

言い訳は不要です。

ただ、苦戦した原因は書いておかねばなりません。教訓として以下に挙げておきます。

・卒業シーズンの土曜日の予約が無茶だった。

・一回目は多くの方のサポートがあったため、第二回で実力が露呈した。

・山梨県の県民性としてリピーターがつきにくい。

・第一回の参加者を元にした参加者数想定の不足。

・運営組織である弊社が年度末で本業が疲弊し、フォローができなかった。

・集客の努力不足。

おそらく、こんなところだろうと思います。

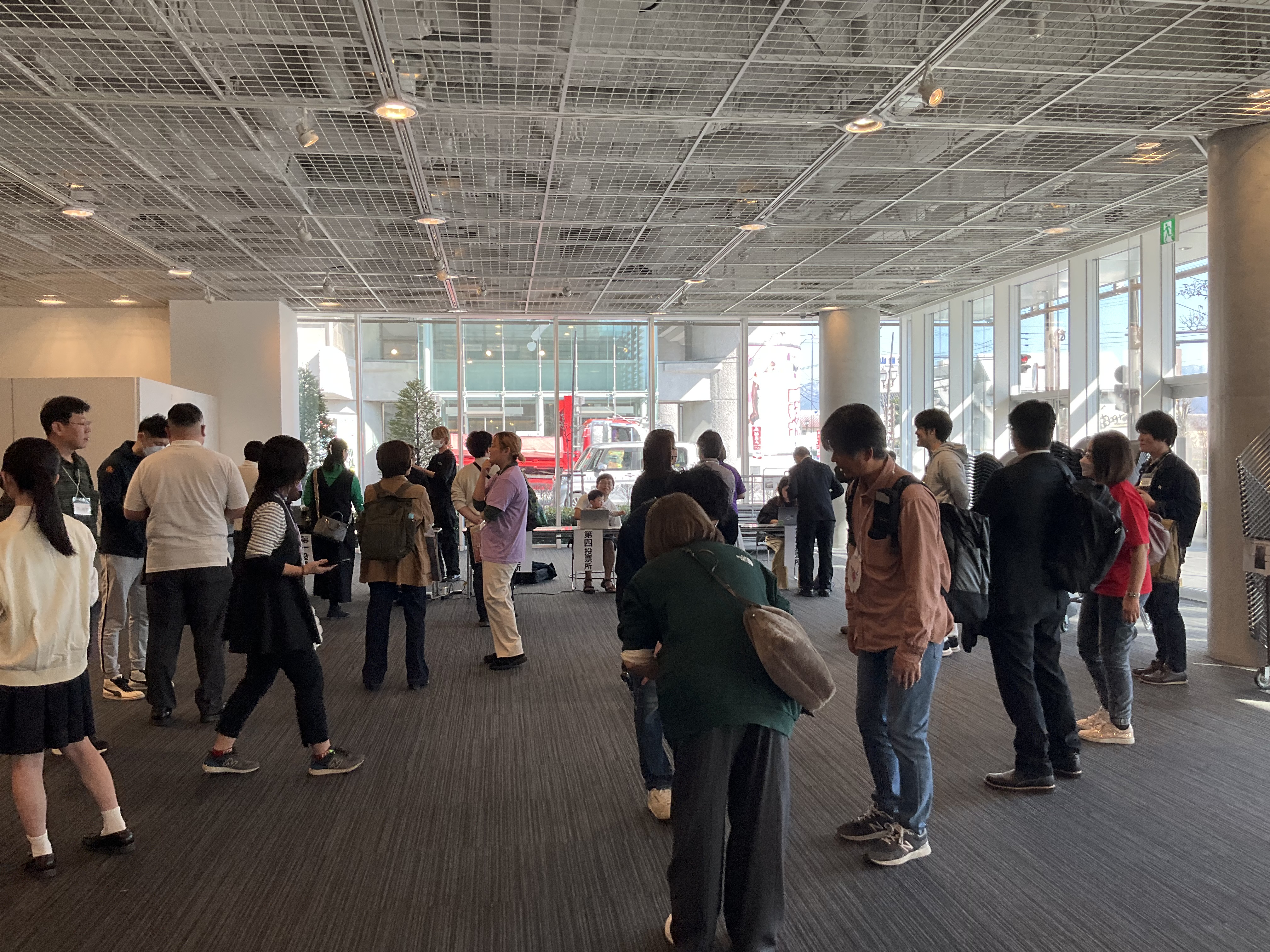

結果、84名と言う人数に終わってしまいました。前回より14人も少ない人数。また、途中で帰った方なども含めて、集合写真は明らかに80名を割っています。それにもかかわらず、前回よりも倍の広さのスペースだったため、閑散感は否めません。

反省を書くのはこれくらいにしておきます。

前を向いて、10月4日に予定している第三回に向けて準備を進めるべきでしょう。

むしろ、今後に向けて好材料が揃いつつあることは書いておかねばなりません。

例えば、第一回では取材が甲府経済新聞さんだけだったのが、今回は山梨日日新聞の記者さんも取材に来てくださいました。また、第二回の開催報告を甲府市に話したところ、第二回を行ったことで見直され始めたそうです。

さらに、第一回に来なかった方で、甲府のコミュニティーに深くコミットされている方が第二回に参加して、甲府ちいクラに興味を持ってくれました。

山梨県はイベントの集客が難しいとされています。その甲府において、第二回で80人を超えた人数をほぼ山梨の方だけで集めたのは凄いことだそうです。何人かにそう言われたことで、自信になりました。

ほぼ弊社で大部分をやり切ったことで、ノウハウが溜まったこと。

また、第二回でプレゼンターを担ってくださったお二人が、次回以降、運営メンバーとして入ってくれるそうです。

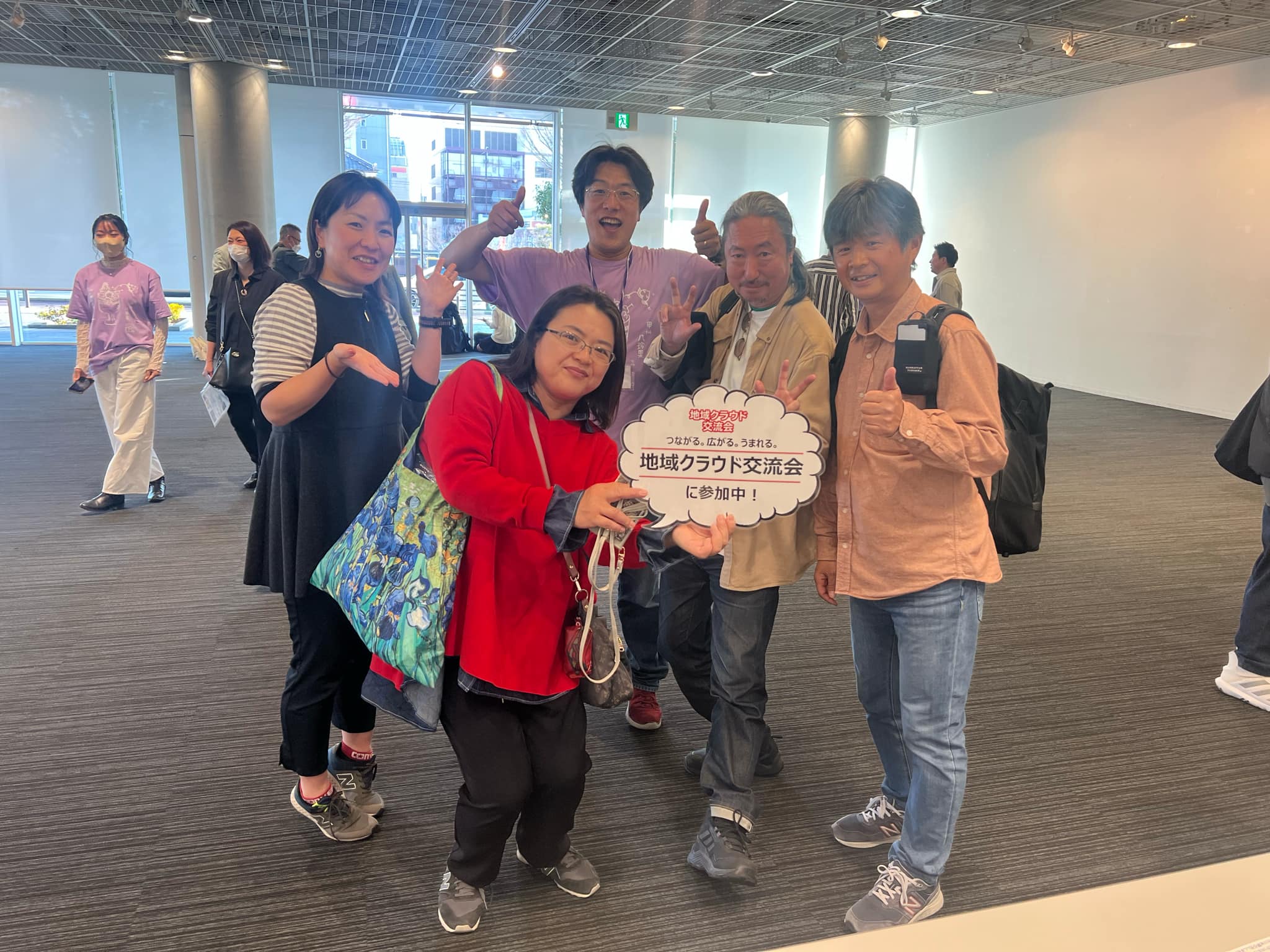

そうした好材料が今回、揃いました。反省点だけでなく、第二回で良かったこともたくさんあったのです。

もし第二回の人数が前回を凌駕していたら、私たちは教訓から学ばぬまま、第三回で失敗していたかもしれません。

つまり、今回は苦戦して良かったとさえ思っています。

その意味でも今後に向けてより良い手ごたえが掴めた開催だったと思っています。

ここからは、当日の様子について書きます。

第二回において、私は、事前準備にはほぼ関わっていません。第一回の際は私からもかなりの数のDMを送りましたが、今回はそれもしていません。

ただ、私は当日になり、あまりの集客の悪さに、図書館の外に立って集客を試みました。

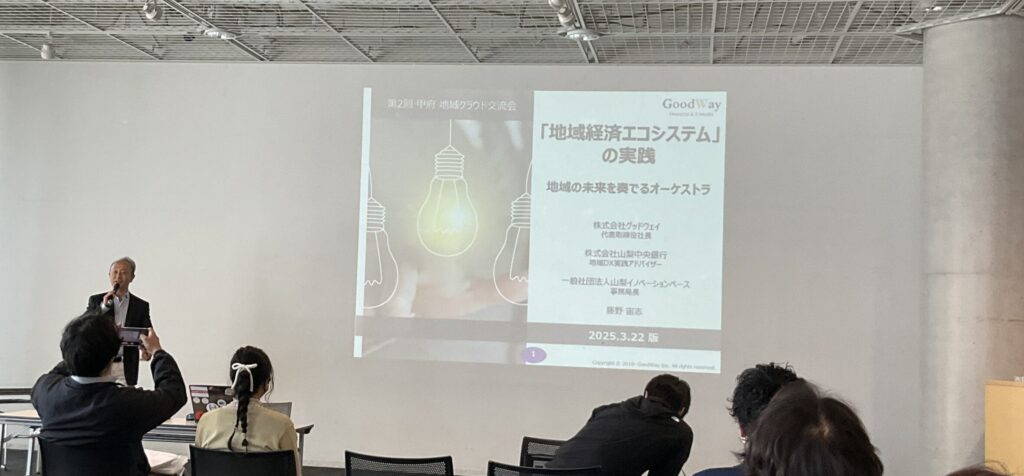

そのため、私は今回の講師を務めてくださった藤野さんの講演をほぼ聞けていません。

とはいえ、皆さんが藤野さんのお話をきちんと聞いておられる様子はガラス越しに確認しました。

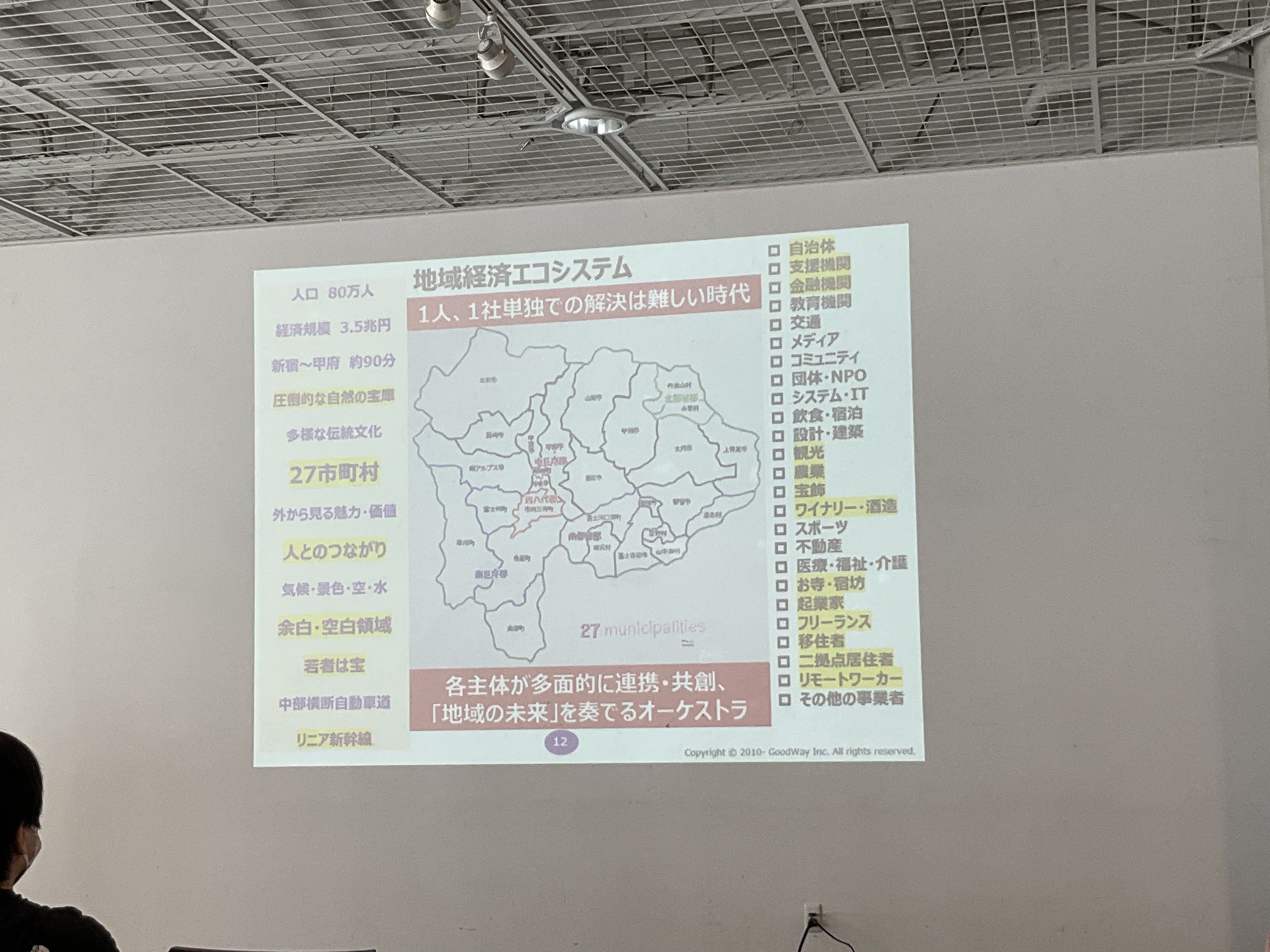

藤野さんは、山梨県の経済・金融系の様々なコミュニティーを主催し、今の山梨県を語る上でも要となる方です。藤野さんをお迎えしたことで、第二回のちいクラが締まったように思います。

今後のちいクラにとってもより良い影響があることでしょう。

また藤野さんの話の中では若い力の台頭を取り上げてくださっていました。

第一回の準備段階から今回に至るまで、私や弊社は山梨県の若い人たちのコミュニティーのいくつかに関与しています。そして、山梨の若い力を存分に感じています。

そこで感じたのは、山梨県の若い人たちの動きは、他の県に決して劣らないことです。劣らないどころか、より活発なのではと思います。

中堅どころの層に甲府ちいクラを訴求するよりも、山梨の若い層にもっとアピールし、参加を呼びかければ、第三回以降の甲府ちいクラに対して悲観する要素はないとさえ思っています。

何よりも、山梨は、東京に近い地の利があります。

交通の便が良くなった事によって、簡単に東京に出られるようになりました。その結果、都会への人口流出が起きているのが、ここ数十年の我が国です。その結果、今の首都圏は人口が飽和し、住みにくくなっています。

山梨は東京や神奈川に隣接し、近い地の利があります。普段は山梨で暮らし、刺激が欲しくなった時だけ、都会の風を浴びる選択も可能です。甲府から新宿まで一時間半で出られるのですから。

そうした点を踏まえ、私は依然として山梨にポテンシャルがあると感じています。若い方の台頭が著しいことも含めて。

藤野さんの話は、そうした背景もあっての話ではないかと推察しています。藤野さん、ありがとうございました。

さて、オーガナイザーのあづささんの司会進行や場の切り回しは私は関与していません。心配せずともやり切ってくれるでしょう。

今回はあづささんの関与する山梨の他のイベントが多数重なりました。それを全部一人で引き受け、やり切ろうとする悪い癖が出てしまいました。そのため、疲弊と息切れが生じていました。

つまり、あづささんの手足となってサポートできるメンバーが絶対に必要です。

そのためにも今回で何名かの方が今後のスタッフとして手を挙げてくださった事は、次回に向けて大きな改善点となりそうです。

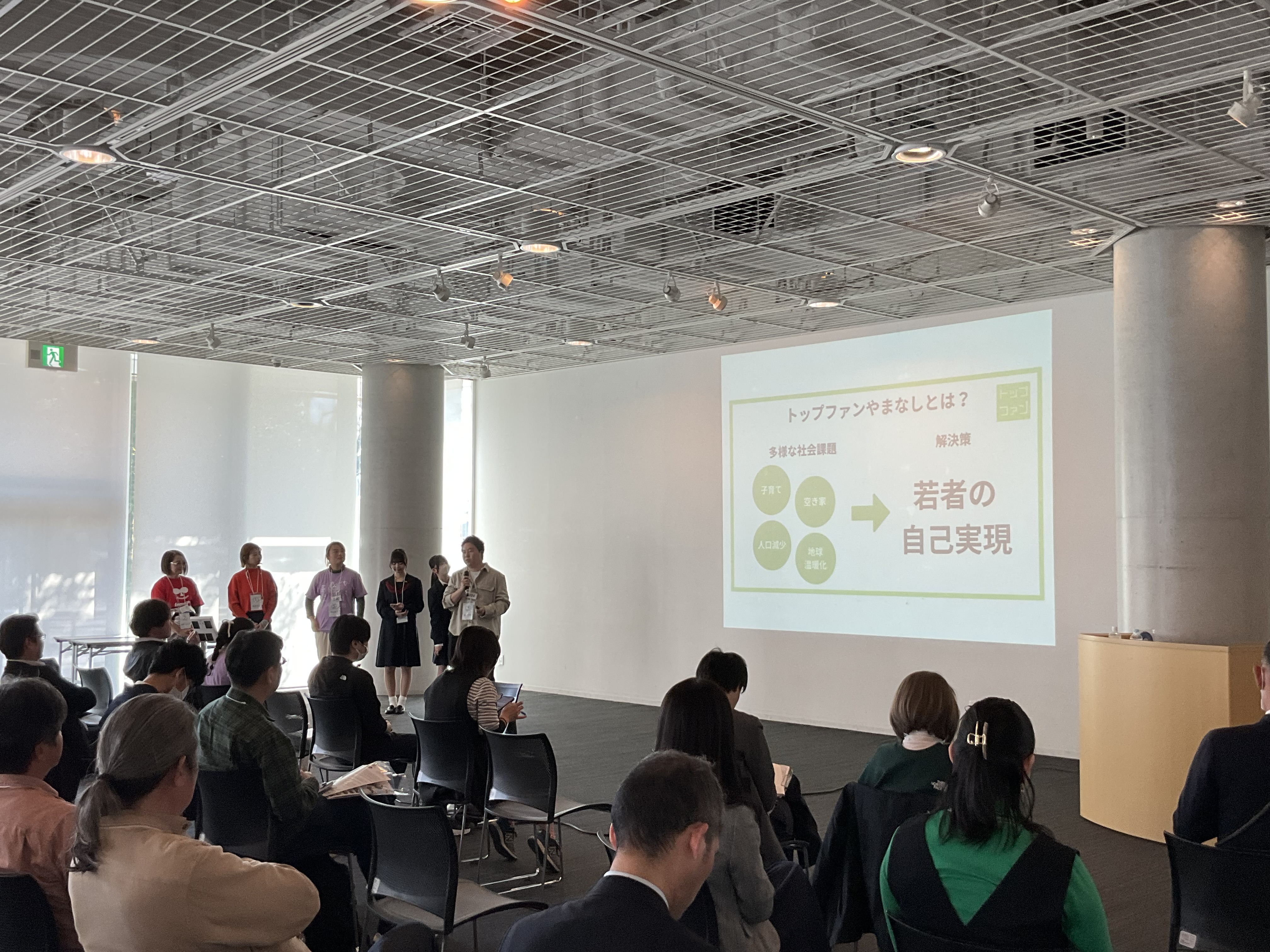

続いては、ちいクラ本編です。

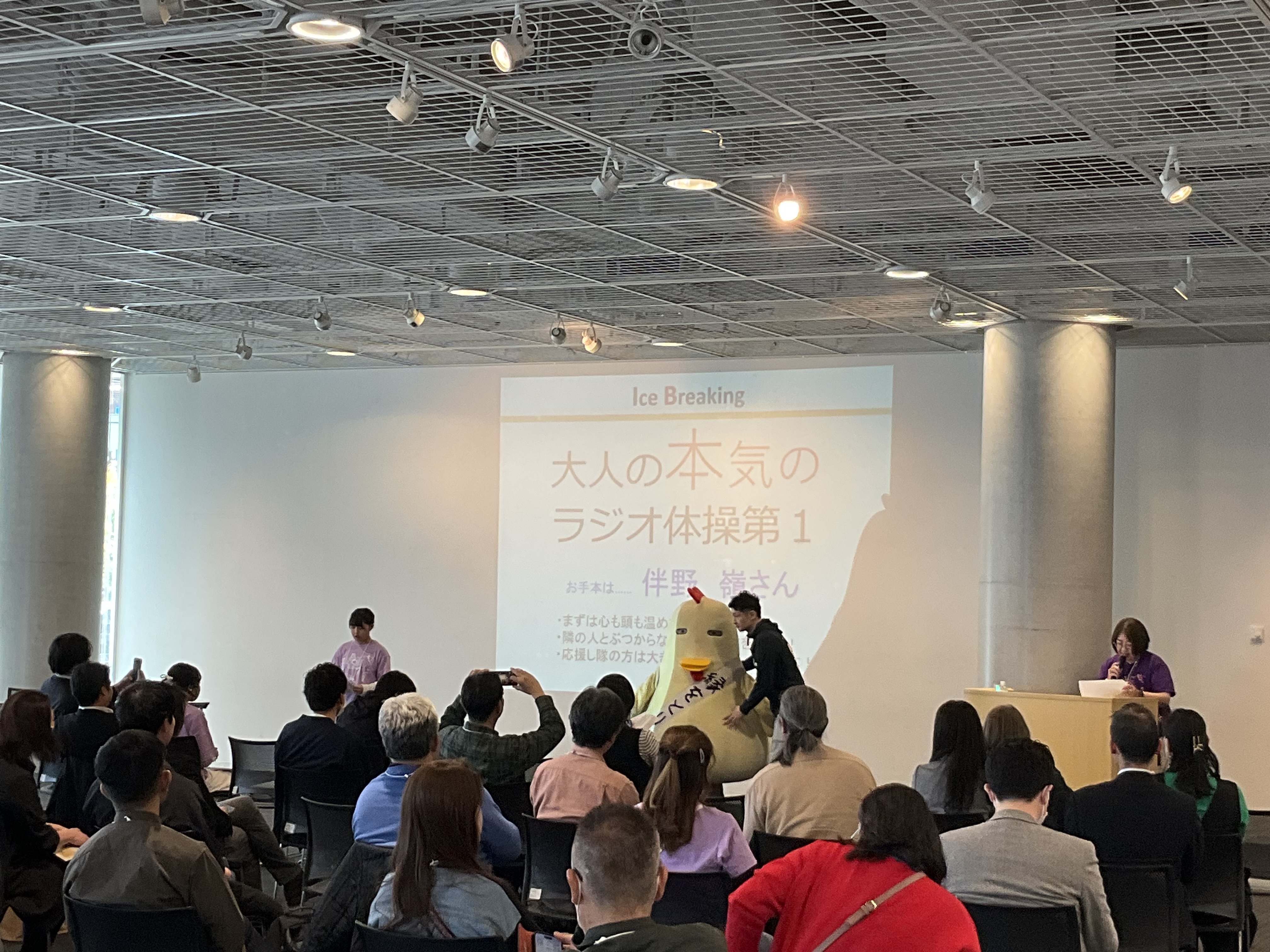

あづささんから、ちいクラについての説明があった後、大人の本気のラジオ体操が始まりました。今回は第一回で応援し隊として携わってくださった、伴野嶺さんにお手本を示してもらいました。

日本百名山だけにとどまらず、海外の山、各大陸の最高峰も視野に入れている嶺さんは、山梨だけでなく、おそらく日本国内でも有名になっていくことでしょう。そういう方ががっちりと協力してもらえる体制ができたのは、第一回と第二回の成果だと思います。

全く山梨に知己がいなかった二年前から、ここまで人のつながりを作ってこれたのはあづささんの努力の賜物。素晴らしいと思います。

大人の本気のラジオ体操の際は、私も部屋の中に入って一緒に運動しました。

今回は会場が広いため、体操をしていて自在に手を動かすことができました。

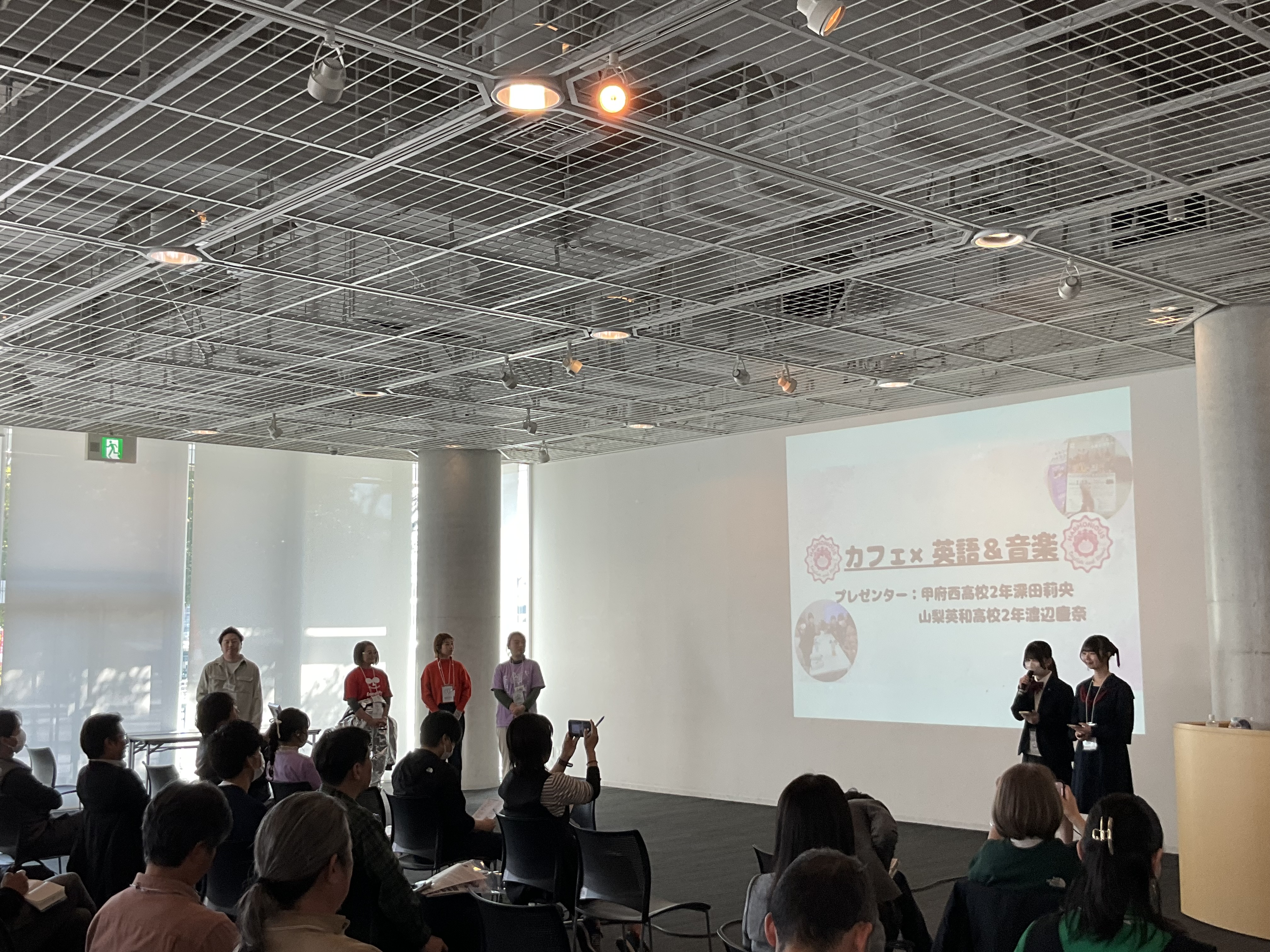

そして、続いてはプレゼンター五組六名によるプレゼンテーションタイム。

福原千晶さん

藤原ちはるさん

高村大夢さん

渡辺慶奈さん

深田莉央さん

高松陽子さん

の皆さんでした。今回はプレゼンのレベルが全体的に底上げされたような気もしています。それでいて、個性豊かな内容でした。

また、年齢層もぐっと下がりました。高校生二人に、二十代が三人。

この若さも山梨の可能性を表しています。おそらく、次回以降の甲府ちいクラも、若い層が続々と登場することでしょう。これからの甲府ちいクラが楽しみな理由の一つがここにあります。

続いては懇親会と投票タイムです。

今回、投票所で投票のアシストを行ってくださるのは、

斉藤 修さん

田名網 俊宏さん

小森 直斗さん

中嶋 雄士さん

田中 康弘さん

河西 和奈さん

私からは、皆さんに事前にkintoneの入力方法などをお伝えしました。

今回は、受付としても頼りになるメンバーが揃いました。第一回で投票所を受け持ってくださった武内あかねさん。弊社メンバーの花愛さん。そしてオーガナイザーのあづささんの同期として千葉から駆けつけてくださった新田さん。皆さんが受付を固めてくださいました。

正直、今回は会場が広かったため、懇親会もまばらな印象を受けました。それも反省点です。ですが、皆さんがそれぞれの方々と挨拶し、交流が順調に育まれる様子を見ているのは良いものです。

私も、お越しくださった方々に新たなご縁をつなぐべく繋ぎ役に徹しました。例えば、ジョイゾーの四宮さんご夫妻には、山梨中央銀行の方や富士吉田市から来られた小俣さんを繋いだり。小俣さんや、あかねさんにも、山梨中央銀行やその他の方々を繋いだり。

一方で、反省点としては、懇親会の途中から、投票の途中経過を映さず、別画面にすべきところ、中継機がうまく動かず、人体でプロジェクターからの投影を塞ぎ、切り替えを待つことを余儀なくされました。

ただ、弊社メンバーも投影に当たってやり遂げてくれたことで、貴重な経験値が溜まった気がしています。

第一回では失敗した、優勝者の発表時のドラムロールは今回は無事に成功しました。

続いては、応援し隊の皆さんの紹介です。今回も新たなメンバーが加わってくださいました。茅ヶ崎からお越しくださった縁造さんは、会場設営の時点から手伝ってくださっていたので、私が応援し隊にスカウトし、茅ヶ崎での活動もアピールしてくださいとお願いしました。夜も遅くまでいてくださいましたし。

また、今回も四宮琴絵さんや新田瞳さんにオーガナイザーとして参加していただきました。まだ独り立ちできていない弊社主催ですが、今回も皆さんがいてくださったことがどれほど励みになったか。琴絵さんに至っては、ご家族までも連れてきていただきまして感謝です。

そうした皆さんの動きや交流の一部始終は、飯窪さんが撮影してくださいました。後日、素敵な動画にしてくださいました。

Facebook上のページの動画

そして、優勝は高松さん。

フードロスを憂い、その改善を訴えたことが皆さんの支持を集めたのでしょうか。まずはおめでとうございます。

他の方も皆さんお見事でした。

私から高松さんに賞状を授与させていただきました。私はその時、たまたま会場にいたお子さんと遊んでいて、その子を抱っこしたままの授与になりました。ご容赦を。

また、講評ということで、私からも一言述べさせていただきました。

また、後日、プレゼンターの一組である高校生二人がカフェの実店舗で実践した際には、私とあづささんで訪問したことも申し添えておきます。

そして、撤収後の夜の懇親会です。

今回は、

やまなし里山商店さん

サイアムカフェさん

フォーハーツさんの三箇所で分かれて実施しました。

私も参加者全てを巡り、そして最後まで残ってくださった方々とは、「ぎり舎」「すぐ呂」さんにて計五次会まで。

やり切りました。

上にも書いた通り、今回が苦しんだ末にやり切ったことで、第三回は行けそうな気がします。

四次会の後半と五次会では、その場にいた皆さんもこれから甲府ちいクラを続けるためにどうするかを考えてくださいました。

その結果、まずは続けるべし、と再認識ができました。

つまり、10/4に同じ山梨県立図書館のイベントスペースにて、第三回は行わせていただきます。

また、皆さんのお越しをお待ちしております。

今回お越しくださった全ての方、ありがとうございました!