「アクアビット航海記」では、個人事業主から法人を設立するまでの歩みを振り返っています。

その中では、代表である私がどうやって経営や技術についての知識を身につけてきたかについても語っています。

経営や技術。それらを私は全て独学で身につけました。自己流なので、今までに数えきれないほどの失敗と紆余曲折と挫折を経験して来ました。だからこそ、すべてが血肉となって自分に刻まれています。得難い財産です。

本稿では、その中で学んだ営業チャネルの築き方を語りたいと思います。

私自身が試行錯誤の中で培ってきたノウハウなので、これを読んでくだった方の参考になれば幸いです。

起業する上で切実な問題。それは、お客様の確保だと思います。

お客様が確保出来なければ売り上げが立たず、経営も破綻します。

破綻すると分かっているのに起業に踏み切る人はいないでしょう。

私もエイヤっと起業したとはいえ、顧客の確保は心のどこかに不安の種として持っていました。

しかも私の場合、貯金がほぼない状態での独立でした(その理由は本編でいずれ描くと思います。)

ですから、最初は安全な方法を採りました。

それは、常駐の技術者としての道です。

まず、技術者の独立について検索しました。そして、いくつかのエージェントサイトに登録し、エージェントに連絡を取りました。

その動きがすぐに功を奏し、常駐の開発現場に職を得られました。そこから、十年以上にわたる、常駐開発現場を渡り歩く日々が始まりました。

毎日、決まった場所へ出勤し、与えられた業務をこなし、毎月、決まった額を営業収入として得る。

実際、個人事業を営む技術者のほとんどはこのようにして生計を立てているはずです。

ところが、この方法は自分自身で営業チャネルを構築したとはいえません。なぜなら、エージェントに営業を依存しているからです。あくまでもお仕事を取ってくるのはエージェントです。

複数のエージェントに自らを売り込めば、頼りになる技術者として営業にはなります。エージェントも実際の顧客に対して有能な技術者だと熱意をもって推薦してもらえるはずです。

ですが、あくまでも直接の顧客と相対するのはエージェントであり、あなた自身の営業チャネルが確立できたわけではありません。

あなた自身の技術力が仕事につながったことは確かですが、その結果を営業力や営業チャネルによるものだと勘違いしないほうが良いです。

そこを間違え、技術力だけで案件がずっと潤沢にもらい続けると考えてしまうと、後々にリスクとなって返ってきます。

そのリスクは、社会が不安になったり、年齢を重ねることによってあらわになります。

実際、私はエージェントに頼った年配の技術者さんが、リーマン・ショックによって仕事を失い、苦しむ様子をそばで見ています。

見るだけでなく、私自身がかわりに営業を代行していたので、なおさらそのリスクを私自身のこととして痛感しています。

なので、私はエージェントさんには頼らないと決めています。

そう、営業チャネルは自分自身で構築しなければならないのです。

では、自社で営業チャネルを確保するにはどうすれば良いでしょうか。

本稿ではそれを語ってみようと思います。

ただし、本稿で語れるのはあくまで私の実践例だけです。

これが普遍的に使えるノウハウで、あらゆる会社や個人に当てはまるとは全く考えていません。

一人一人、一社一社の業態やワークスタイルによって答えはまちまちのはずです。そもそも業種によって営業チャネルの構築方法はさまざまのはずです。だから、本稿が参考にならないこともあるでしょう。そのことはご了承くださいませ。

本稿では私の携わっている情報業界を例にあげたいと思います。

情報業界と言っても幅広く、コンサルタントやウェブデザイナも含めて良いと思います。

まず、身内、肉親、親族は除外します。

もし、そうした身近な存在を営業チャネルとしてお考えなら、やめた方が良いです。むしろ親族は、初めから営業チャネルと見なさないことをお勧めします。

営業チャネルとなってくださるよう働きかける対象は、まだお会いしたことがない方です。

まだ見ぬ方にどうすれば自社のサービスを採用してもらえるか。そして、その中であなた自身の魅力に気づいてもらえるか。

一つの方法はメディアの活用です。

ここでいうメディアは、TVCMももちろんですし、新聞や雑誌などもそうです。ウェブ広告やSNSも含みます。

ただし、私は実はこうしたメディアを使うことには消極的です。

これらのメディアを使って効果を出すには、ある程度の規模がないと難しいと思っています。

なぜかというと、こうした媒体ではこちらのメッセージを受け取ってほしい相手に届く確率が少ないからです。

弊社の場合だと、システムを必要とする方でしょうか。今、切実にシステムを導入したい、または、ホームページを今すぐ作りたいという会社様。または下請けとなってシステムを構築している技術者を求める会社様や、協業する技術者を欲する会社様が対象です。

そうした相手に弊社のメッセージが届かないと、いくら広告費を掛けても無駄になります。

ただし、自社の名前がある程度知られている場合は、見知らぬ相手にもあなたのメッセージは届くことでしょう。

もし、知名度がない場合、広告の予算を潤沢に投入しないと、受け取ってほしい相手にこちらのメッセージが届かない可能性が高いのです。

今はまだ、アカウントに紐づいた検索履歴などの情報や端末に保存されたCookieでピンポイントに広告を届けられるほど、ウェブマーケティングの精度は上がっていません。

そもそも、そうした情報の二次利用を嫌がる方も多く、それがウェブマーケティングの精度の妨げとなっています。

そうした現状を省みるに、Google AdWordsに費用をかけても、コンテンツによっては無駄に終わる可能性が高いです。

ウェブ広告に携わっている方には申し訳ないですが。

(弊社も上限額の設定を間違え、20万円以上もGoogleに支払ってしまった苦い経験があります。もちろん反応はゼロで、ムダ金に終わりました。もちろん何も対策をせずにいた私が悪いのですが。)

メールマガジンやTVCMや雑誌、タウン誌なども同じです。これらの媒体では営業チャネルの構築は難しいと思っています。

仮にユニークな広告によってこうしたメディアでバズらせることが出来たとしても、そこで得た効果を生かせるかどうかはまた別の話。バズッたことはフロックだと考えておいた方がよさそうです。

起業直後で人的リソースに限りがある場合に、まぐれ当たりで大量に問合せが来ても、対応ができず、品質や納期に問題を生じさせたのでは意味がありません。

だからこそ、まずは身の丈にあったリアルな場での営業チャネルの構築が必要と思うのです。

ただし、ウェブでも使える味方があります。それは、マッチングサイトです。CloudworksやLancersなどが有名ですね。

これらのサービスを利用することによって案件につながることは間違いありません。私も他のマッチングサイトなども含め、さまざまに利用していました。また、そこから多くの案件をいただくことができました。

ですが、マッチングサイトには一つ問題ががあります。

それは商談を含めた未来のやりとりをマッチングサイトに通すことを求められることです。つまり、マッチングサイトを通さない直取引に制約がかかるのです。

利用者にとっては不便ですが、マッチングサイトの運営者の立場を考えれば当然です。せっかくプラットホームを作ってビジネスの縁組をしたのにお金が入って来ないからです。

それもあって私は、マッチングサイトを使ったご縁は営業チャネルになりにくいとの印象を持っています。これは私の未熟さも影響していることでしょう。

もちろん、この課題はマッチングサイト側でも当然認識しているはずで、私が盛んに利用していたころに比べると徐々に改善されているようです。今後の取り組みに期待したいところです。

もう一つ、ウェブで使える営業チャネルを挙げるとすれば、YouTubeなどの動画配信サービスが真っ先に思い浮かびます。

これらのサービスを私は営業チャネルとして使っていません。なので語る資格はありませんが、動画配信サイトは良い営業チャネルの手段となると見ています。

もう一つ、ウェブで使える手段として、SNSやオウンドメディアを忘れるわけにはいきません。これらは、動画配信サービスの利用と同じく利点があると思っています。そのことは後で触れます。

私にとって、営業チャネルの構築でもっとも経営に役立った手段。それはリアルの場です。

私は起業の前後、どこかの交流会から声がかかるたび、とにかく可能な限り顔を出すようにしました。

そうした交流会によっては運営のためのルールを設けています。例えば、皆の前で一分間のスピーチをしたり、四、五人でグループセッションを行ったり。かといえば、完全に自由にしゃべるだけの会もありました。

そうした集まりに参加する中で経験を積み、どうすれば自分を売り込み、営業チャネルが構築できるかを私なりに体得してきました。

本稿では、私なりに得たいくつかのノウハウを挙げてみます。

・話上手より聞き上手。

・知り合いは一人だけでも飛び込む。

・名刺コレクターにはならない。

・全員と語るより、少数の方とじっくり語る。

・お会いした方には数日以内に御礼のメールを送る。

・あれこれ欲張らず、一つに絞ってアピールする。

交流会に出たことのある方はご存じでしょうが、交流会には多くの方が来られます。

例えば、三十人の方が集まる交流会に初めて出た場合を考えてみましょう。

三十人の全ての方の顔と名前、趣味や得意とする仕事。これを一週間後に思い出せ、と言われてどこまで覚えていられるでしょうか。まず無理だと思います。

だからこそ、あなたを相手に印象付けなければなりません。印象付けられなければ、渡した名刺はただの紙切れです。

交流会に出ると、人々の中を回遊しながら、話すことより名刺を集めることを目的とするかのような方をよく見かけます。ですが、そうした方と商談に結びついたことはほとんどありません。それどころか、一週間もたてば名前すら忘れてしまいます。

それよりも、じっくりと会話が成立した方とのご縁は商談につながります。

私の場合、三十人が出席する交流会で10枚ほど名刺を配らないこともあります。残りの二十人とは話しすらしません。

ですが、浅いご縁を二十人と作るよりも、十人の方とじっくりと語り、深いご縁を作ったほうが商談につながります。

さらに、じっくり語る際は、唾を飛ばして自らを語るよりも、相手の語る事をじっくりと聞きます。そして相槌を打ちながら、自分がビジネスとして貢献できる事を返します。相手の目を見つめながら。

話をよく聞いてくれる人は、語る側にとって心地よい相手として記憶に残ります。それが、ビジネスの相談もきっちりと聞いてくれるに違いないとの安心感にもつながり、商談へと結びつくと私は思っています。

ことさら自らの仕事をアピールしなくてもよいのです。相手の話を伺いながら、相手の中で自分が貢献できる事を返答するだけで、十分なほどの営業効果が見込めます。

こちらから一生懸命アピールするよりも、相手が抱えている課題に対してこちらのビジネスで貢献できることを真摯に返しましょう。それだけでよいのです。

それが相手にとって課題の解決に役に立つと思ってもらえればしめたものです。

相手に対して真剣に関心を持ち、自分が貢献できることを考える。それは相手を尊重しているからこそです。単にビジネスの相手だと思ってくる相手は話していてすぐにわかります。相手にも見透かされます。

まずは相手を尊重し、受け入れ、関心を持ち、貢献しようと思えばよいのです。

もし自分の得意分野では貢献できないと思っても、周りの友人関係の中で、相手のビジネスにとって有益なご縁を探すのもよいです。

それを聞き出すため、相手により深く質問することも効果的です。

人は、質問してくれる相手に対して、自分に興味と好意を持ってくれていると考えます。するとますます会話が進み、相手はあなたにますます好印象を抱いてくれるはずです。

また、交流会には単身で飛び込むぐらいの気持ちが必要です。

たとえ交流会の中で知っている方が、紹介してくださった方のみだとしても、一人で飛び込むべきです。

よく、顔見知りとつるんで交流会に参加する方がいらっしゃいます。ですが、つるんでしまうと人との交流ができません。その中に逃げてしまうからです。

私もはじめの頃は臆病で、誰かを誘っていました。ですが、途中から単身で飛び込むことも平気になりました。

ただし、逆もいえます。誰も知らない交流会に単身で飛び込むのはやめた方が良いです。誰との縁もないのに飛び込むと、手練れの勧誘者と思われ、逆に警戒させてしまうからです。

そして、お会いした方にはできれば翌日に、最低でも先方があなたのことを覚えている数日以内にメールを送ることをお勧めします。

一旦、交流会で絆が出来たら後日、相手からきっと何かのお誘いが来ることでしょう。

そうしたら、万難を排して参加しましょう。それによってますます絆は強くなります。そうなればもう営業チャネルは築けたも同然です。

ここで挙げたノウハウは、私が自分で築き上げました。ですが、最初は逆でした。

名刺を配ることに腐心し、自分の持っている得意分野や趣味のアピールに必死で、御礼メールの送信を怠り、仲良しを誘って参加しては、身内だけで話していました。

だから、交流会に参加し始めたころは、全く商談につながりませんでした。それどころかお金と時間だけを支払い続けていました。

私はそれを改善しなければ人生が無駄になると考えました。

そして、今までの自分を全て反面教師としました。そうすることで、商談につながる割合が劇的に増えました。

今では何かの懇親会に出ると、必ず一件は商談につながります。

さて、絆が作れました。

そこからはあなたの人間を知ってもらえるとよりよい絆が結べます。

そこで初めてSNSの登場です。

よく、交流会の当日や翌日に交流会で知り合ったからからFacebookのお友達申請をいただきます。

ただ、私はあえて最初からフランクなSNSは使わず、最初はフォーマルなメールを使うようにしています。

そこでフォーマルなあいさつを行ったのちに、SNSを使ったやりとりに進みます。その方が後々の商談につながるように思います。

最初からフランクな感じで始まった方が、ビジネスにつながらない。不思議なものです。

SNSの活用については本稿では深く踏み込みません。

ですが、一つだけ言えるのは、いいねやコメントをいただく数と、営業チャネルの成果は比例しないということです。

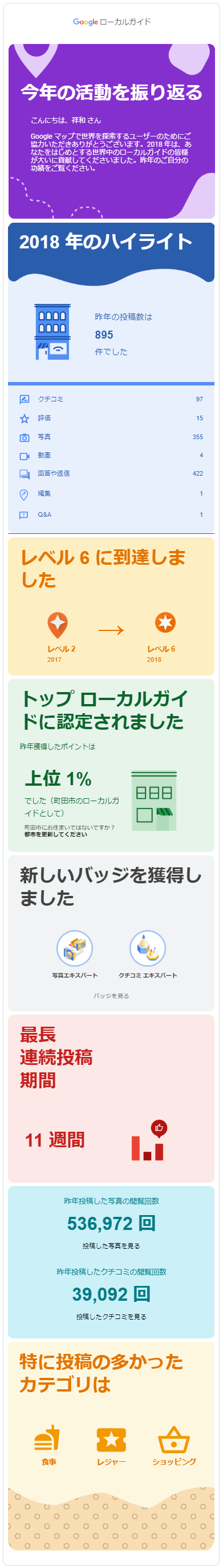

私の場合、SNSの投稿がバズったり、大量のいいねをもらうことに重きは置いていません。

むしろ、私のSNSの使い方はいいねをもらうためのノウハウとは逆行しています。だから、SNSでいいねをもらいたい方にとっては私のやり方は逆効果です。

私は他人の投稿に反応するのはやめました。それどころか、一日の中でSNSに滞在する時間は20分もないでしょう。

ただ、他人の投稿に反応しないよりした方が良いのは確かです。そして、なるべくSNSの滞在時間を増やした方が、いいねにつながることは間違いありません。それは、SNSのアルゴリズム上、優先的に投稿が表示されなくなるからです。また、いいねは相手への承認ですから、いいねが返ってくる割合も増えることは間違いありません。

私の場合、限られた時間を活用するにはSNSの巡回時間を減らさねばならないと考え、ある時期からSNSでいいねを押すことをやめてしまいました。

ですが、もし時間があるのであれば、なるべくSNSの滞在時間や反応はしたほうがいいです。

ただ、いいねが少なく、コメントがもらえていないからといって、投稿が見られていないと考えない方が良いです。いいねやコメントがなくても、継続することであなたの投稿は必ず誰かの目に触れています。その繰り返しがあなたの印象となるはずです。

要はSNSを通して、あなたという人間を知ってもらうことです。

何かを勧誘してきそうな人ではないか。書き込みにうそや誇張や見えが感じられないか。日々の投稿でそれを知ってもらえれば良いのです。

それが達成できれば、いいねやコメントの数などささいな問題に過ぎません。気にしなくて良いです。

それよりも、日々の投稿は必ずや日常を豊かにし、しかも仕事にも結び付きます。

まずは投稿を継続することが肝心だと思います。ぜひやってみてください。

結局、営業チャネルの構築とは、サービスの営業窓口があなた個人である限り、あなた自身の人間で勝負するしかないのです。

私はそう思っています。

動画配信であなたの人間が伝えられればなお良いですし、そこまでは難しくても、リアルな場でも仕事をお願いするに足る信頼をもっていただくことは可能なはずです。それは、業績となって必ず戻ってくるはずです。

本稿が皆さんのご参考になればと思います。