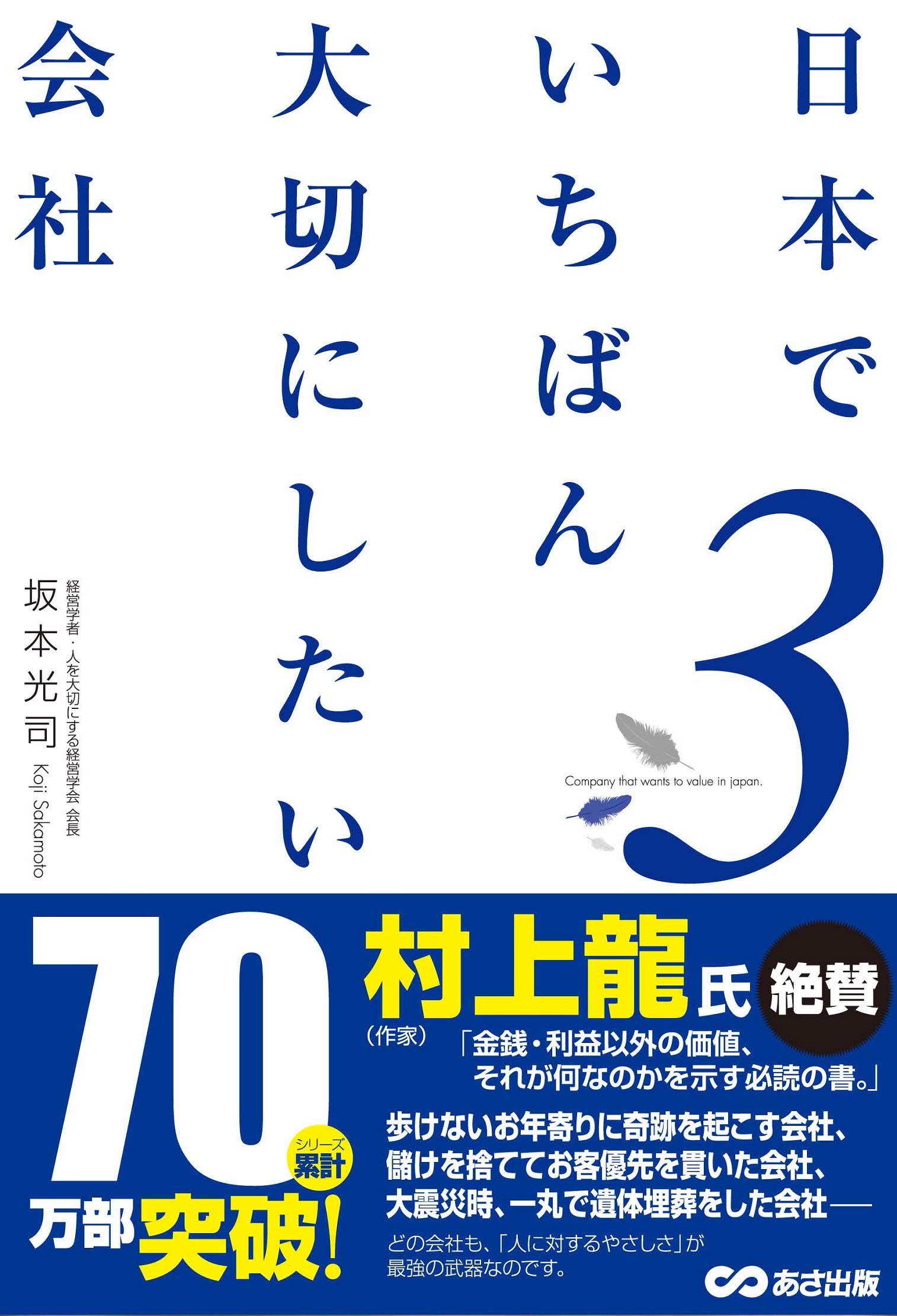

本書はCybozu Days 2020の会場で購入した。

この会場において弊社は初めてCybozu Daysのスポンサーとしてブース出展を果たした。

その出展の興奮も醒めぬうちに、最終日のギリギリでサイボウズ商店に駆け込んで本書を手に取ったのを覚えている。

それまでkintoneエバンジェリストとして活動してきた私が法人を設立し、Cybozu Daysに出展も果たしたことで、ようやくサイボウズオフィシャルパートナーとしての一歩を踏み出せたことに感慨もひとしおだったことを覚えている。

ユーザーとしても技術者としても、そしてパートナーとしてもkintoneエコシステムの一員になれた記念が本書だ。

私がサイボウズ社やkintoneエコシステムに関わったいきさつは、さまざまなところで発信してきたのでここでは繰り返さない。

ただ、私がkintoneに自分のキャリアを賭けようと決め、それからずっとやってこられた理由はkintoneとそれを運営するサイボウズ社の理念に共感し続けられたからだ。

それまでにいた組織の中でやりにくかったことや窮屈と感じていたこと。それを打破しようとしてくれていたのがサイボウズ社であり、働き方改革の旗手としての魅力的な取り組みが私をkintoneへの道に駆り立てた。

組織に殉じて自分を殺すことが美徳とされた旧来の日本企業。

そうした企業の立場からすると、本書に取り上げられるようなわがままを社員に許すことなどあり得ない。わがままがまかり通るような状態は組織としての統率の根幹に関わる由々しき問題だ。

それが今までの日本社会の風潮だった。

そうして醸成されたわがままを許さない気風が進取の機運を阻み、柔軟な発想や多様性に溢れた社会への対応力を削いでいた。

ところがサイボウズ社は「わがまま」と言う誤解されやすい言葉を掲げることで、あえて世間の視点と半歩先の逆を行く。

そうした発想の延長で生まれたのがCybozu Days 2020のスローガンである『EGO & PEACE』なのだろう。

二つの矛盾する言葉を並べてテーマとしてしまうところがサイボウズ社のイメージ戦略の達者な点である。

そして、そのような攻める姿勢が私のような旧来の常識に飽き足らない者の共感を呼ぶ。

だが、ただそうした言葉を掲げるだけでは説得力は生まれない。

わがままを組織の構築に生かし、それを実践してきたサイボウズ社の積み重ねの上に『EGO & PEACE』がある。このスローガンは、実績に裏打ちされた言葉である。

本書は、わがままをどのようにチームビルディングに生かしてきたかについてのサイボウズ社による試行錯誤の跡がエッセンスとして描かれている。

結局、わがままとは一つの方針に従うことへの反発から生まれる。つまり画一性に対する多様性だ。わがままの数だけ多様性の種があると言っても良い。

だが、そのわがままも無秩序なわがままが乱発、乱立するような状態だと、チームはばらばらになってしまう。

まず軸となる企業理念。これを設ける。

わがままの最上位に企業理念というわがままをおく事で、それぞれのわがままの良し悪しが決められる。

この良し悪しを決められる組織こそがチームであり、ただ乱立しているわがままを放置するままにする集団がグループであるという一節は説得力に満ちている。

さらに、そのチームにはわがままを言うことが許されるような心理的安全性が確立されていることも重要だ。それがないと、そもそもわがまま自体が出されず、多様性へのタネも撒かれない

サイボウズ社の関係者から出されるブログや書籍の中でよく出てくるのが雑談の重要性だ。

雑談による自由な発想の会話。

そこから生まれるわがままを単にわがままとしてではなく、チームとして実現できる方向につなげる体制も必要だ。

同じようによく登場する言葉が説明責任と質問責任だ。

つまり、わがままとは質問責任である。今の組織の状態の矛盾を放置することも、自分の希望や欲求をわがままだからと言わずにおくことも、一種の質問責任の放棄である。

一人のわがままを次のアクションにどうつなげるか。そこからチームの多様性が生まれる。

そのアクションの設定までをやり遂げて、初めてチームは機能する。

それぞれのわがままの形は違う。が、それをうまく石垣のように組み合わせることで、頑丈な基盤を持った組織は出来上がる。

石垣は常に外にむき出しだ。つまり基盤の形やそこに組まられたわがままも外に常に公開されている。

その公明正大なありかた、つまり透明性を内外に示すことで、より組織は盤石になっていく。

本書を読んだとき、弊社はまだ一人親方の会社だった。

それから本稿をアップするまでに2年半が経過した。その間には複数のメンバーを増やし、企業理念も各種の規約も作り、企業としてはそれなりの形になってきた。

だが、弊社はまだ私の理想とする組織のあり方からは程遠い。

うまく動いていない理由は、弊社に盤石な商品・サービスが打ち出せていないことが原因なのだろうと分析した。

システム構築のゴールもプロセスもお客様によってまちまちだ。そして、今までの弊社はその対応を代表の私のスキルに依存していた。

弊社として全てのメンバーがお客様ごとに違うやり方を臨機応変に対応できるようにしようとしたが、それをメンバーに求めるのは酷な相談だったと反省している。

結局、疲弊してしまったのだろう。

上記の現状分析の上で、あらためて本稿をアップするにあたり、本書をざっと読み直した。

結果、私の目標とする組織のあり方は本書の内容からはいささかもずれていないと確信できた。

本書に書かれた形のチームビルディングはこれからも目標として有効だと思う。

また、弊社メンバーに本書を読んでもらうか、読み合わせ会を設けるなどして、少しでも理想となるチームに近づけていきたいと思う。

2020/12/16-2020/12/16