1999年の3月末に上京してから、そろそろ20年になる。それ以来、長女が産まれた時を除けば年末年始は必ず実家に帰省している。私の実家は西宮市にあり、帰省の度に必ず渡るのが武庫川だ。

私の実家は武庫川から歩いて数分の場所にある。だから武庫川は私にとって川の代名詞だ。石投げに興じ、たこ揚げで走り回り、釣りで水面を見つめた。ナマズを捕まえ、河原で焼いて食べたこともある。鯉を持ち帰って親に焼いてもらったことも。ランニングで顔をほてらせ、サイクリングで風を感じた。野球やサッカーにも興じた。小学校一年生の夏には川の土手の木に止まるセミを取りに行こうとして車にはねられ、十日ほど入院したことも忘れられない。私の前半生を語る上で武庫川は切っても切れない。長じてから帰省する度にmp、娘たちを連れて河原で花火をし、ヌートリアを追っかけ、たこ揚げをした。

武庫川を見るたびに実家に帰って来た実感が湧く。武庫大橋から見た北摂や六甲の山々。旧甲子園ホテルの屋根。ここは私のふるさとだ。おそらく死ぬまでずっと、私は武庫川に帰ってきては自分を培って来た風土を確認し続けることだろう。

ところが、私はきちんと武庫川を歩いたことがない。私が歩いた事があるのは、武田尾から生瀬までの武庫川渓谷と、宝塚大劇場周辺。あとは、宝塚から河口まで。上流についてはほとんど知らない。高校時代の同級生は夏休みに数人で武庫川の源流まで自転車で往復したそうだ。だが、私はとうとうそうした冒険をしそびれたまま上京してしまった。

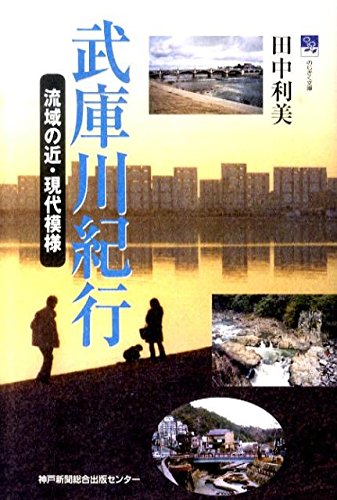

本書は私にとってし残した忘れた武庫川探訪の替わりとなる一冊だ。

本書で著者がたどるのは、源流から河口までだ。流域をたどりながら、その付近の名所や歴史に触れつつ、川を下ってゆく。武庫川の流域といっても広く、さまざまな人々が歴史を作り上げる舞台にもなって来た。そのため、著者の筆はあちこちの寄り道をさまよう。だから、本書の構成は少しとりとめがない。

序章には「阪神間の母なる川」とタイトルが付き、流域のイメージが語られる。サイクリング道路を描いて人々の憩いの場であることを紹介したかと思えば、土手に並び立つ松の樹が減りつつあることを憂い、国道43号線以南の釣り人の様子と、そこに作られた堰堤の効果に疑問を投げる。武庫の地名と歴史に触れつつ、治水に苦心してきたいきさつを語る。著者が序章で武庫川の全容を描きたい意図は分かる。が、問題提起なのか、流域の描写なのか、今ひとつ分かりにくい。

第1章は「源流を探る」と題されている。実は武庫川の源流はとても分かりにくい。それは田松川の存在による。一応、河川法上で定められた武庫川の源流は、真南条川と天神川の合流点となっているようだ。だが、真南条川から分かれて北に伸びる田松川が、源流の存在を曖昧にしている。田松川はもともとは運河として開かれた川だ。途中に設けられた水門を境に、一方は武庫川へ、もう一方は加古川へと分水界を成している。さらにややこしいのが、少し北に違う分水界があることだ。そこでは加古川と由良川が分かたれ、それぞれ瀬戸内海と日本海を目指す。日本で最も低い分水界としてかつて訪れたこともある。その近くに武庫川と加古川を分かつ運河が設けられている事が、武庫川の源流の在りかを分かりにくくしている。

著者は役所や地元の人々に教えを請いながら源流を巡って歩き回る。こうした足を費やした調査が本書の魅力だ。著者は田松川からさらに篠山川へとさかのぼってゆく。かつて国鉄篠山線が走っていた廃線跡を訪れ、篠山市街からさらに東の京都府境の方まで足を伸ばす。一方では真南条川の源流である愛宕山へ登り、もう一つの天神川の源流である松尾山へも登る。私も一度、訪れてみたいと思う。

第2章は「丹波から摂津へー国境を下る」と名付けられ、武庫川の流れをたどりながら、風土が描き出される。武庫川は丹波篠山から宝塚までの区間の多くをJR宝塚線(福知山線)に沿っている。著者は駅をたどりながら、あたりの歴史や風物を語る。福知山線や国鉄篠山線の歴史をおさらいし、古市駅の成り立ちも語る。篠山の街が鉄道を誘致することに及び腰だったため、篠山を避けて線路が敷設されたが、古市は街の有力者である小林氏が無償で土地を提供したのが大きかった。戦時中は小林家に当時大阪鉄道局長だった佐藤栄作氏が疎開しており、佐藤栄作氏が揮毫した額が残されているなど、貴重なエピソードと写真が紹介される。古市はまた、赤穂浪士の一人、不破数右衛門のゆかりの地でもあり、江戸時代の道しるべも残されているとか。古市は古くからの市が栄えたが、今は寂れていることなども著者は記す。

武庫川はその流れの中で丹波と摂津の国境をまたぐ。旧道でいうと日出坂峠だ。旧道の今を紹介し、丹波杜氏がこの峠を往来していた在りし日に思いを馳せる。酒文化を語る上で、武庫川は避けては通れない。杜氏通った道というほかにも、この地には酒にまつわる酒滴神社が鎮座している。かつて伊丹の酒造家が偶然見つけた酒造に適した水がこの地の水だという。後日、酒滴神社の水と同じような水を求めて見つかったのが灘五郷の酒に欠かせない宮水だったとの伝承もあるとかまだこの神社には未参拝なので、ぜひ訪れてみたい。この付近で武庫川を見守って来たのが虚空蔵山。著者はそこにも登ったようだ。さらに著者は近くにある日本六名窯の一つ、立杭焼も紹介する。あと、大きく蛇行した武庫川が福知山線から離れた地に鎮座する駒宇佐八幡神社の由来にも触れる。この辺りは国道176号を通りすぎるだけでほとんど知らない。来てみなければ。

第3章「三田から有馬へ」は沿川の永沢寺の花しょうぶ園や、母子大池、有馬富士、福島大池などの紹介から始まる。江戸時代には九鬼氏の城下町でもあった三田。本書には三田の名の由来も書かれている。三田はまた、白洲次郎氏の先祖の地としても私にはなじみがある。なお、白洲次郎氏は本書には全く登場しない。そのかわりに10年ほど前、9年連続で人口増加率日本一だった三田がニュータウンとして発展する歴史や、急激な人口増加に対応するための用水の苦労などが紹介される。青野ダムはその一つだ。ところが青野ダムの貯水量の大半は、神戸の北神ニュータウンに回されてしまっているそう。今の水利権の詳細はわからないが、水道局がやりくりしているのだろう。とはいえ、川沿いの住民としてもっと意識しておかなくては。

有馬温泉の真ん中を流れる有馬川も武庫川の支流だ。有馬温泉から北に向かって流れており、南に向かう武庫川に慣れた身としては、土地勘から武庫川の支流ではないと勘違いしてしまう。まさに著者の指摘する通りだ。子どものころは道場から岡場や田尾寺など家族でよく訪れたので、この付近の景色は農村風景として私の脳裏に刻まれている。かつてはここに国鉄有馬線が走っていたとか。著者の探訪の足はその廃線跡にも向く。有馬線は戦時中に閑線として廃止されたという。だが、有馬温泉は今も賑わっている。私も温泉で、仕事で訪れた。だが、林立する旅館が有馬温泉に課題をもたらしているのも事実。街全体を博物館のようにしたいという神戸市の方の談話が載っているが、うまくやってほしいものだ。

この章ではほかに、千刈ダム、鎌倉峡、百丈岩、金仙寺湖、丸山などが紹介される。どこも西宮市民にとっては憩いの地。私自身、実家の墓がこの辺りにあるので、一度きちんと巡っておきたいと考えている。

第4章は「武田尾温泉から武庫川渓谷へ」。ここもまた、武庫川を語るには絶対欠かせない。武田尾温泉には何度か訪れ、温泉に入りに行く企画も立てたことがあるが、まだ一度も湯につかった事がない。今も風情が残り、いい場所だと思っている。近くの亦楽山荘は、西宮市民と宝塚市民だけでなく、桜の愛好家には名の知れた地だ。ここは水上勉氏の小説『櫻守』のモデルにもなった笹部新太郎氏の桜の演習林だったという。私はまだ訪れられていない。近いうちに訪問しなければ。

生瀬から武田尾までの区間、かつては国鉄福知山線が渓谷沿いにくねくね走っていた。今、軌道跡はあるハイキングコースになっている。私も二度走破した。手軽な冒険気分が味わえるのでオススメしたい。だが二度目に訪れた時、水面に生活排水の汚れを思わせる泡が無数に浮かんでおり、はなはだがっかりした。今から七、八年ほど前のことだ。渓谷美を堪能しようにも泡が気になり、ついて来た妻に武庫川の良さを誇ろうにも誇れなかったのが悲しい。

しかもこの地はあわやダムになってしまう所だった。その計画が持ち上がったのは1995年9月。ちょうど私が初めてハイキングコースを走破した頃だ。その計画に対する地元の反対運動が起こり、粘り強い運動の末、ダムの着工については20年間ほど凍結になったという。その中で練り上げられた自治体による提言は、全国にもまれに見る先進的な治水の観点を含んでいるという。私ももちろんダムには反対だ。飲料水の確保が喫緊の状態ならまだしも、治水だけであれば風景を犠牲とするには見合わない。万が一武庫川が決壊したら、多分、私の実家も浸水するだろう。けど、それを見越してもやはり反対だ。

本章ではほかに流域の名塩や蓬莱峡も紹介される。どちらも西宮市の小学生が地域学習として必ず学ぶ地だ。蓬莱峡など、家族で何回も訪れた。本書に登場するのも当然だろう。

第5章「宝塚から西宮・尼崎界隈」で取り上げられるのは、私にとっておなじみの場所だ。生瀬から宝塚温泉、大劇場、ファミリーランドにかけては、阪急文化の原点である。阪神間モダニズムの一角を担っているエリアのはず。ところが今はだいぶ様変わりを遂げている。ファミリーランドは閉園し、跡地利用もうまく進んでいない。少なくとも私にとって宝塚の再開発はうまくいっているとは思えない。ひょっとしたら阪急グループは都心に進出することで頭がいっぱいで、宝塚の土地の価値を忘れたとさえ思う。そんなファミリーランドの跡地利用のもたつきに乗じて、宝塚大劇場の武庫川を挟んだ対岸にラブホテルが煌々とけばけばしい見た目で対抗し、あたりの風情をかなり貶めている。宝塚大劇場は宝塚歌劇の中では東京の有楽町に並び立つ存在であり続けてはいる。が、ヅカファンの妻の情報では明らかに有楽町のほうが優遇されているとか。確かに宝塚は大阪から見て奥まった場所にある。これ以上の集客も発展も見込めないだろう。だからこそ、自社の文化の発信地として阪急グループには今後も宝塚を重視してほしいと願ってやまない。

さて、川はさらに流れてゆく。続いては小浜宿が紹介される。そして逆瀬川、仁川といった支流も。この二つの支流は独特の堰堤がよく目立つ。なぜなら上流から大量の土砂が流れて来るからだ。この川の堰堤は見ただけで印象付けられる。あまり他の川で見ない光景だからだ。仁川を紹介する際、著者は上流の地すべり資料館のことも忘れずに紹介する。兵庫県南部地震の時、ここで大規模な地滑りがおき、何十人もの命が失われた。それはつまり、逆瀬川と仁川の上流にある六甲山が花崗岩地質であるため土が風化しやすいことを意味する。要するにもろいのだ。以前訪れた蓬莱峡も同じく六甲山地に属しているが、とても足元がもろかったことを思い出す。

さらに著者は江戸時代の武庫川には橋がなく、替わりに渡しが五つ設けられていたことも紹介する。静岡の大井川に江戸時代を通して橋が架けられなかった理由を、江戸防衛のため徳川幕府が架橋を禁じたというのは有名だ。だが著者はそもそも当時の土木技術では常設の橋が架けられなかったのでは、との考えを披露する。つまり、武庫川もそれだけ暴れ川だったのだろう。一方で武庫川は豊かな水を流域に与えて来た。天井川の仁川の川底を掘り抜き南に流した百間樋も社会の授業で習った。上流にも武庫川の水は用水に利用されている。沿川の住民たちを潤してきた。少し場所は離れるが宮水にも西宮の街は恩恵を受けてきた。宮水は先にも書いたが灘五郷の酒の核だ。その酒が船で江戸に下る際、目印となった今津灯台も本書にはでてくる。

本稿の冒頭に書いた通り、このあたりの武庫川の姿、そして流域の文化は私にとってとてもなじみ深い。そうした目で読むと、本書には物足りなさも目につく。例えば本書では武庫大橋は触れていない。また、このあたりの武庫川に欠かせないサイクリングや松の並木は、序章で写真や文章で触れたためか書かれない。本書の構成に難があると私が思ったのはこうした欠点によるものだ。

阪神武庫川線ののどかな様子や、河口の付近にある釣り渡船も、武庫川の下流の光景ではセットになる。「一文字」といえば私も何度か行った釣りの堤防だ。船でなければ渡れず、魚が大量に釣れる。この辺りには釣りセンターがいくつかある。私もよく訪れた。ここの尼崎川の対岸もかつては西宮だったが、阪神競馬場に近い田近野町と替地で尼崎市になったことなど、著者は余さずそうした事情を詳らかにする。

ところが、本書に登場しない沿川の施設もある。例えば競馬場だ。武庫川流域を語る際に、競馬場は外せないはず。仁川と武庫川の合流地にある阪神競馬場は日本でも有数の競馬場だが本書にはほぼ登場しない。また、今も阪神競馬場の重賞レースに名を残す鳴尾記念は、武庫川の河口から少し離れた地にあった鳴尾競馬場を記念した名だ。ここも登場しない。同様に甲子園球場も出てこない。かつて武庫川から分かれ三角州を成した枝川を埋めた跡地に甲子園球場が建てられたことはあまりにも有名。中等野球が甲子園で開催される前、鳴尾競馬馬の近くにあった鳴尾球場で開かれていたことも知られた話だが、そこも出てこない。本書の編集方針として、近世以降の人工物はあまり出さないと決めたのだろうか。

だがその代わり、武庫川ダムのいきさつがそうだったが、近世に企てられた武庫川の景観に大きな影響を与えたであろう計画について、著者はかなりの紙数を費やす。

第6章は「武庫川河口周辺の環境を守る市民の戦い」と題され、武庫川ダムの他に西宮を大きく揺さぶった三つの計画について詳しく紹介される。これらは、本書を読むまで私は全く知らず、それだけでも本書を買った意味がある。一つは西宮、甲子園浜の大規模な埋め立て計画だ。昭和三十五年、当時の田島西宮市長が甲子園浜沖を埋め立て、そこに日本石油を誘致しようと動いたことがある。先の武庫川ダムの計画もその工業用水の確保という側面があったという。埋め立て計画は長年の運動の末、誘致も含めて白紙になった。もう一つは、武庫川の河川敷沿いに阪神高速を走らせるという計画だ。これも住民の猛反対の末、撤回されたという。最後に、甲山にロープウェイを通す計画だ。これも猛反対に遭い、実現しなかったという。どれもが西宮の景観を大きく変えていたはずの計画であり、私はそれらが実現されなかったことに心底ほっとしている。それと同時に先人たちの努力に感謝しなくてはならない。

今の甲子園浜、西宮浜、香櫨園浜の渚にたつと、沖を阪神高速湾岸線が横切っている。だが、私が子供の時はまだ水平線が見えていた。西宮浜や鳴尾浜はすでに私が物心ついた時には埋め立てられていたが、香櫨園浜の沖には何もなかった。その時、香櫨園浜で見た浜際を走る大量の鯖の光景はいまだに忘れられない。そんな見事な自然の恵みがつい30年ほど前までは見られたのだ。今や西宮の浜辺から水平線は消えた。もう戻らない。ならばせめて、本書に紹介されたような計画が実現されなかったことに感謝すべきだと思う。

本書もはじめに、でそうした意図が込められてはいる。が、より本書の趣旨が武庫川の豊かな自然と近世の環境破壊からの戦いを紹介するとより強くいっておいてもよかったと思う。そうした観点で本書はとても参考になり、勉強させてもらったからだ。ずっと手元に置いておこうと思うほどに。

‘2018/01/20-2018/01/21

北野工房のまちでは、地元の灘の酒を集めたアンテナショップで、うまい日本酒の試飲を堪能しました。北野工房のまちを訪れるのは何度目かですが、灘の酒がこれだけ飲める場所があることを知ってうれしかったです。

北野工房のまちでは、地元の灘の酒を集めたアンテナショップで、うまい日本酒の試飲を堪能しました。北野工房のまちを訪れるのは何度目かですが、灘の酒がこれだけ飲める場所があることを知ってうれしかったです。

神戸を堪能したところで、阪急に乗って梅田へ。

神戸を堪能したところで、阪急に乗って梅田へ。