基幹システムと店舗POSレジシステムの刷新にあたって、周辺システムにkintoneを選定

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

株式会社フラン様は、40年以上前の創業時から女性向けランジェリーを扱っておられます。

当初は輸入ランジェリーの販売が主でした。その後、各地のショッピングモールにチェーン展開を始めると同時に商品ラインナップを大幅に見直し、今では豊富なデザイン・機能・サイズのランジェリーを展開しています。

本稿を執筆時点では全国にリアル店舗が19店舗。オンラインショッピングモールに11店舗を出店し、順調に成長しておられます。

フラン様を弊社にご紹介くださったのは株式会社スマレジ様及び大幸パートナーズ株式会社様です。

フラン様と弊社のご縁のきっかけとなったのは、フラン様が各店舗のPOSレジシステムの刷新を行うと決めた時点からです。

フラン様はまず、スマレジ社にお声掛けしました。

スマレジ社の運営するスマレジはPOSレジ機能に特化しています。POSレジ機能を補完するため、スマレジにはアプリストアが用意されています。多くのアプリ群がスマレジの機能を支えています。そのアプリ群の一つにスマレジから請求書を出す「セイキューン」があります。大幸パートナーズ様は、この「セイキューン」を開発・運営されておられます。

ところが、フラン様が望む請求書発行の運用は「セイキューン」で満たせたものの、他の店舗運用を満たすためのアプリがアプリストアにはなく、その解決策をフラン様より相談された大幸パートナーズの五十嵐社長が提案したのがkintoneでした。

そして、kintone側を担うシステム開発会社として弊社を推していただきました。

多種多様の品揃えを管理するための設計

スマレジの標準機能では実現できない運用。フラン様の課題は最初から明確でした。

まず、商品管理です。

フラン様が展開するランジェリー商品のラインナップは、上に書いたとおり多種多様にわたります。そのラインアップを支える上で細かい商品管理が欠かせません。ところが、スマレジの備える商品管理機能はフラン様の要望を完全に満たしていませんでした。

例えば、フラン様のランジェリー品目はサイズごと色ごと品番ごとに設けています。それらの商品管理単位(SKU単位)の数はアクティブな点数だけを数えても五万点を超えています。その入力方法はどのように行うのか。データの関連性はどう設定するか。

さらに、SKUの一つ一つにJanCodeを発番する必要があります。スマレジのPOSレジ機能にはその機能がありませんでした。

次に商品物流管理です。

スマレジのリテールビジネスプランには入庫、入荷、出荷、出庫などの機能が備わっています。また、高度な在庫管理機能も備わっています。

ですが、それらの処理をスマレジに指示する際、一店舗ずつ処理を行う必要がありました。

つまり、多店舗×多品種で運用するフラン様の業務上、入力の手間が生じることが予想されていました。

続いて、売上分析機能です。

スマレジが擁する売り上げ分析機能では、経営のかじ取りを行うための分析ができず、分析をkintoneで代替させたいとのご要望もお持ちでした。

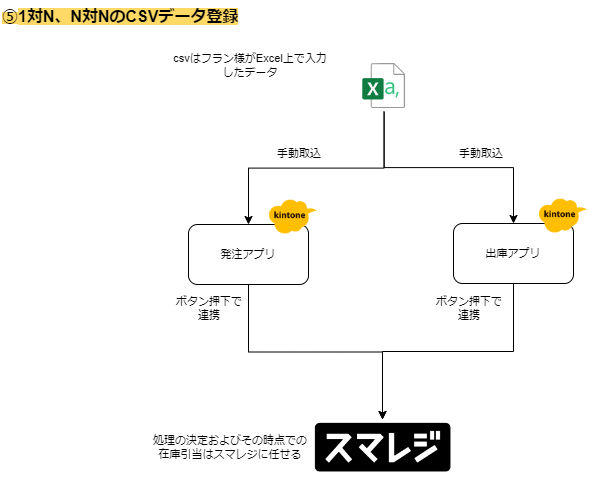

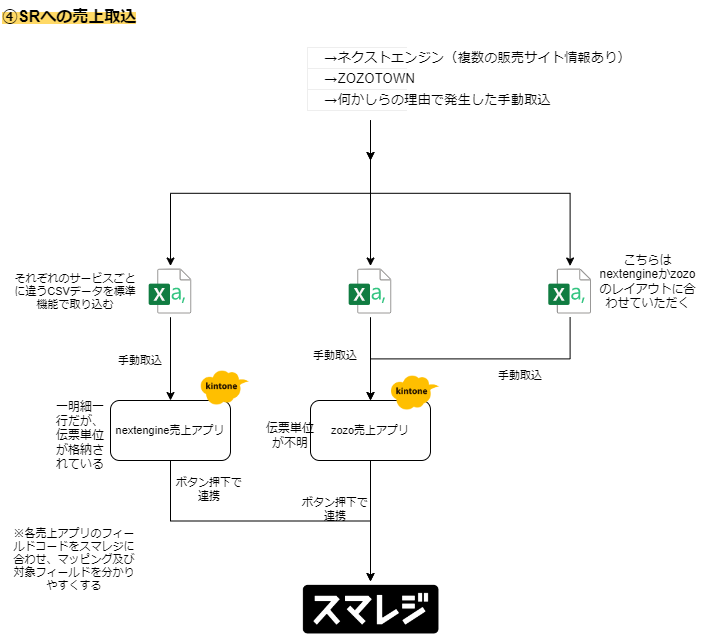

あと一つは、オンラインショップの売上データを変換し、そのデータをスマレジの売上データとして登録する機能です。

これもkintoneを経由させ、データを加工させればよいのではという構想をおもちでした。

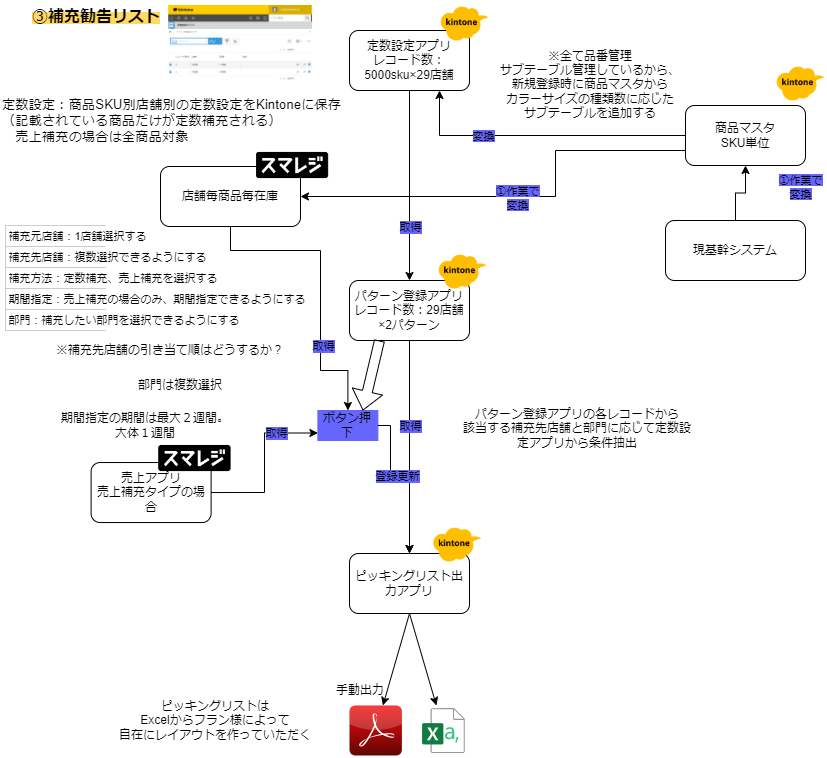

最後に、ピッキングリストを発行する機能です。これが一番のフラン様のご要望でした。

ピッキングリストとは、倉庫の担当者が商品を棚から選ぶ際のリストの事です。

つまり出荷/出庫予定に対し、迅速に棚から商品を出すリストの出力が喫緊の課題でした。

スマレジはタブレットから簡単に出庫予定を出せます。が、紙のリストを出す機能はありません。SKU点数が多いフラン様の運用上、より運用に即したピッキングリストを出す必要に迫られていました。

望ましいピッキングリストとは、現在の在庫数に加え、入荷・入庫予定を算出してくれるものです。

店舗ごと、SKUごとに設定した在庫定数を下回るか、または指定した任意の期間の売上数に応じた数量を反映したピッキングリストを出すことは、フラン様の各店舗の在庫管理の肝でした。

スマレジはPOSシステムとして優れた機能を持っています。

ですが、それでも上記のようにフラン様のような多品種を扱う業種では補いきれない点がありました。

これらの機能をkintoneで補完し、スマレジのPOSレジ機能の良さを生かす。これが今回の案件のミッションでした。

SKUの多さを克服することが大変

開発の期間は約半年。

約半年の間、kintoneのアプリ間の連携や、JanCodeの発番機能の実装など、kintone側で出来ることは順次仕上げていきました。

特に商品管理を実現するため、多くのアプリを組み合わせました。品番やSKU、カラーやサイズなど。そうしたアパレル系のお客様ならではの商品管理を実現することがまず最初の難関でした。

フラン様のご担当者と何度もオンラインで打ち合わせを重ね、kintone自体の癖や特徴もお伝えしながら、より良い商品管理につなげていきました。

また、フラン様が求めるSKU単位で商品管理を行うご要望では、多数のレコードが必要でした。

それは、kintoneのレコード数の増加と、レコード数が多いことによる処理時間の増加に直結します。

処理時間を工夫し、タイムアウトエラーを起こさずに処理を実現する。それが開発上でもっとも苦労した点でした。

どうすれば処理時間を短くし、業務に影響を与えぬように短時間で処理を終わらせられるか。

例えば、新たな商品を登録した場合の処理です。

kintoneには商品データの背後に多くのマスタアプリが連なっています。商品データを登録した際、多くのアプリにデータを連動することが求められました。

さらに、kintoneで作ったデータをスマレジに登録する際も大量データによる問題が発生しました。

そのため、当初はフラン様がCSVを取り込む運用を行う想定でしたがうまく行きませんでした。

そこで、当初は開発範囲外だったkintoneからスマレジへの商品登録の必要が生じました。

また、店舗ごとSKUごとに在庫の定数レコードを作成する処理も必要です。

頻繁に新商品が発生するフラン様の場合、細かいデータの連携が必要となります。

当初はデータを連携するためにkintoneの画面上にボタンを設置していました。ところがボタンを押した後に処理を待つ時間が生じ、さらには大量のデータを処理する間にタイムアウトエラーが生じてしまいました。

これは一件ずつ、追加と更新の判断をしながら、大量のレコードをkintoneで処理する必要があったためです。これをどのように制御するか。処理がタイムアウトしてエラーになる事象をどのようにして回避するか、ここでも開発に腐心しました。

こうした処理はkintone内でJavaScriptに担わせる実装をやめ、サーバー内においたphpプログラムに任せるように処理を変更しました。

その際も、夜間バッチや都度処理の併用を幾パターンも試しました。

大量データに関する課題は、ピッキングリストの発行処理でも生じました。商品データ、在庫定数データ、売り上げデータ、そして入荷/入庫予定データ。ピッキングデータを出すまでにはいくつものアプリで大量のデータを扱う必要がありました。

これらの処理も全てphpに移管しました。しかもkintone画面上でもタイムアウトを生じさせないよう、Ajax処理を時折挟んで制御を行い、タイムアウトが生じないような工夫を行いました。

あと、ご要望としてあったのが、スマレジの各種データをバッチでkintoneに取り込む処理の実装てす。これも何度も調整を重ねました。

バッチ処理を実行するのは一時間おきなのか、それとも一日一回なのか。

スマレジのAPIの条件設定も含めて、その実装にもかなりの創意工夫を凝らしました。

スマレジのデータを追加/更新する際、スマレジ側で処理時間のタイムアウトにならないような工夫も必要でした。

そのエラーを回避する検討にもかなりの時間を掛けました。

ブラウザで制御を行うため、一定期間ごとにAjaxで処理を更新する機構はまさにその一つです。

データ数が何万件にもなる場合、kintoneとスマレジの両方で考慮しなければならない点が多く、それらを満たすための処理にはかなりの時間を掛けました。

お客様にもkintoneに関わっていただきながら運用へ

並行してフラン様にもkintoneの理解を深めていただきました。

フラン様のご担当者様は、kintoneのコマンドラインツールであるcli-kintoneの使い方を学び、自力で kintoneからの出力処理を実装するまでになりました。

弊社はこうした実装については助言をし、お客様自身で可能なように支援しました。

その助言をもとにkintoneを使いこなしていただけたのは、今回の開発において手応えを感じたことの一つです。

kintoneアプリの修正も双方で連携をとりながら、破綻させずに少しずつ運用開始に向けてkintoneとスマレジの双方で実装を進めていきました。

各店舗のスタッフ様への操作研修も順次実施していただき、無事に11月に運用が開始できました。

特筆すべきは、初めのご挨拶から運用開始まで、一度もフラン様とはオフラインの対面でお会いしていないことです。

全てをリモート(zoomとチャットワーク、たまに電話)の連絡だけでやり切りました。

これは弊社にとっても大きな自信となりました。フラン様の皆様には感謝です。

フラン様より

フラン社の奥村社長はこう語ってくださいました。

「ここまでクライアントの要望を何度もくみ取り対応頂ける開発会社は初めてです!」

弊社のPOSレジの切り替えに伴い、業界でも注目されているスマレジの利用を検討しておりました。機能を調べたところ弊社の運用において不足している機能が多々あり導入を半ば諦めていたころ、ご縁を頂いたのがアクアビット様になります。弊社ではKintoneの利用経験がなく実際の運用にあたり問題が発生しないか心配しておりましたが、アクアビット様の度重なるヒアリングをベースにした開発や問題発生時の素早い対応などにより、当初の心配が嘘のように無くなっていきました。これからも弊社のパートナーとしてサポート頂きたいと思ってます!

フラン社の小林様はこう語ってくださいました。

「kintoneについての知識がゼロの段階から、

毎回のミーティングを通して弊社側の要望や意図を汲み取り、

個別アプリの作成、アプリ間の連携、そしてスマレジとの連携に至るまで、次々と形にして頂けたこと、

またその後大きなトラブルもなく今日まで運用できているのは、

アクアビット様のお力無くしては出来なかったことだと改めて感じています。

運用開始後もエラー発生時の迅速な対応や、改善するために多くのサポート頂き、絶大な安心感を持って日々の運用が出来ていることにも本当に感謝しています。

引き続きどうぞよろしくお願いします。」

フラン様のご紹介

| 商号 | 株式会社フラン |

|---|---|

| 本社 | 〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-110 |

| TEL | 0561-54-6813 |

| 代表者 | 代表取締役 奥村 聡 |

| 設立 | 1981年1月23日 |

| 資本金 | 1000万円 |

| ウェブサイト | https://fran-de-lingerie.com/ |