弊社の応募した「チェアサイドレジ」が第二回スマレジアプリコンテストで佳作をいただきました。

まずはこのような機会を作っていただいた上に、受賞の栄誉までくださったスマレジ社の皆様と審査員の先生方に御礼を申し上げます。

今回、応募したきっかけ。それは、昨年11/26に行われた「スマレジDevelopers Day」への参加でした。コロナでオンラインイベントが続く中、Cybozu Daysを除けば久しぶりのリアルイベントがこの「スマレジDevelopers Day」でした。(サイト)

会場では、第一回のスマレジアプリコンテストのグランプリ受賞者である大幸パートナーズさんが登壇されました。アプリ受賞にあたっての苦労など、スマレジアプリの作成にあたってのノウハウが聞けました。また、主催のスマレジ社からは、スマレジアプリストアの目的や意義についてのお話がありました。その中には、技術者にとってオープンな場を作りたいとの思いがこもっていました。

この中で、第二回スマレジアプリコンテストの募集要項も発表されました。

大幸パートナーズさんの受賞アプリであるcleeeanで実現した機能に感心し、スマレジアプリの仕組みにうなずく私。

その時、私の中にひらめきが降りてきました。

「これ、うちのココデンでも入れられるんちゃう?」と。

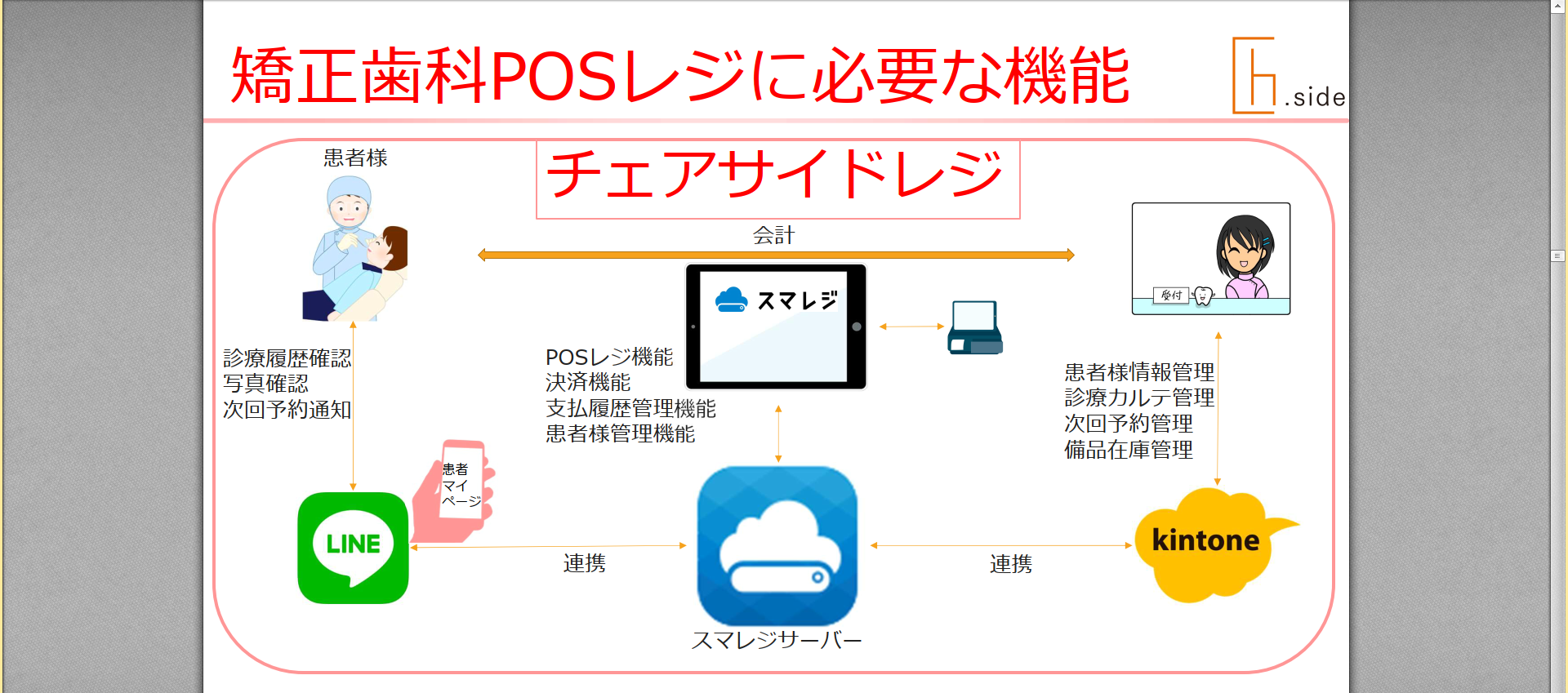

矯正歯科にスマレジを導入し、それをkintoneとつなぐ。その場でアプリの連携や構成が頭の中であらかた組み上げられてしまいました。

この頃、私の精神状態は結構参っていました。

それはCybozu Days 2021の出展によって弊社のメンバーと私の価値にずれが発覚したためでした。

人を雇うことの難しさ、経営の奥深さ。

Cybozu Daysではあえて私は経営者として裏方に徹しました。出展するコンテンツの開発も弊社メンバーか協力会社の技術者に委ねました。皆さんの頑張りもあって、Cybozu Daysでは並み居るブースの中で一定の存在感は出せました。成果はあったと思います。

その一方で、Cybozu Daysでは自分の技術者としての証しを封印してまで経営者に徹しようとしたのに、経営者としての能力に自信をなくしてしまった自分がいました。

このまま技術者として衰えていってもよいのか。自己研鑽はしなくても良いのか。技術者としてコンテンツを作る気概は残っていないのか。そんな葛藤と向き合う日々でした。

悩む日々の中で、自分の技術者・経営者としての長所や短所を見直しました。

見直す中で長所に挙がったこと。それは、私の妻が10年前から矯正歯科医院、ココデンこと、ココデンタルクリニックを経営していることです。

世の中には多くの技術者がいます。ですが、妻が歯科医で診療所を経営している技術者はあまりいないはず。その点、私は他の技術者に比べて恵まれているのかもしれません。

ココデンの開業や経営にあたっては、かなりの苦しみと苦労と試練がありました。私は妻の苦労をすぐそばで見ていました。また、歯科経営が家計に与える苦しみを共有しました。

ところが私がココデンの開院にあたって担った作業は、LINE/Facebookページの開設や初代のホームページ作成のみです。診療所のシステムに関する領域には一切関わりませんでした。

なぜ関わらなかったのか。それは、当初の開院時から電子カルテのシステムが業者によって導入されていたからです。それはスタンドアローンのサーバーで動いていました。ですが、アナログな妻はシステムを患者さんの口内写真の保存のみにしか使っていませんでした。

受付も雇っていないため、全ての業務は、妻がワンオペかつアナログ作業で回していました。

患者さんの診断カルテは手書き。支払い授受も現金による手渡し、またはCAFIS端末を利用したクレジットカード決済。

つまり、ココデンにはシステムを導入する余地がなく、私が関わる余地もなかったのです。

開院以来10年、経営で十分に苦しみ、試行錯誤を重ねてきたおかげか、ここに来て患者さんがコンスタントに来るようになりました。少しずつ経営も好転する兆しが見えてきました。

それとともに、妻も年齢を重ねてきました。ワンオペをいつまでも続けるのはしんどい。今回の機会に思い切ってシステムを取り入れるよう、妻を説き伏せられるかもしれない。

また、経営者として反省する中で、自社サービスの開発が必要ではないか、と課題を感じていました。

「スマレジDevelopers Day」の会場で私の脳裏に湧いた着想とは、こんな感じでした。

自分一人で開発し、その成果をスマレジアプリコンテストに応募してみよう!

今年の正月の三日間は、休みを取らずにシカレジ(仮称)の企画や構想に充てました。

正月が明けても、わたしの中からスマレジアプリコンテストへの思いは去りません。

政府の統計情報が蓄積されているサイトを何度も訪問して統計情報を分析しました。図書館では分厚い統計情報の本のページを繰りました。本屋に行くたびに歯科経営の専門書コーナーで長い間立ち読みして知識を蓄えました。

そうした作業の甲斐があって、少しずつシカレジに必要な項目や連携すべき点、オペレーションで改善すべき点について学ぶことができました。

もちろん妻にはどういう項目が必要かを聞きました。受付の運用なども見聞しました。また、妻の弟が埼玉県で歯科医院を経営しているので、訪問して電子カルテシステムの内容を見せてもらいました。

こうした作業から感じたのは、今まで私が有利な立場を活かしていなかったことです。目の前に歯科経営の教材があり、それを技術者・経営者としての糧にできたはずなのに、何の成果も得ていなかったこと。私はとてももったいない日々を過ごしていました。

1月はそんな風に過ぎていきました。開発にも取り掛かっていて、kintone内部やスマレジとの連携はうまく行きそう。

そんな中、1月の半ばにスマレジ社のご担当者様からいただいたのは、患者さん向けの情報ページをLINE ミニアプリで実装してみないかというお話です。

さらに、妻からはシカレジはダサいから、名前をチェアサイドレジに変えたほうがいいんじゃない?という提案まで。

ここでシカレジ、あらためチェアサイドレジについて概要を説明します。

チェアサイドレジの中で、患者さんが診療情報を確認する手段として私が考えていたのは、ウェブサーバーに認証付のページをおくことでした。

CMSでページを構築し、それをkintoneやスマレジと連動する。それらを連携する開発は経験済みなので可能。それが私の当初の目論見でした。

ところが、ここでLINEミニアプリという提案が登場します。私は、この時にご提案をいただくまでLINEミニアプリのことを全く知りませんでした。そもそもLINEと連動させるシステムすら全くご縁がなく、未経験でした。

でも、LINEのユーザー認証を取り入れられれば、セキュリティはさらに強化できそうです。セキュリティだけが弱いと感じていたので。残り時間は少ないけれど、チャレンジしてみよう、と決断しました。

ところが間の悪いことに、1月の末頃から本業の方で案件の引き合いを連日のようにいただくようになりました。

案件が来ると私が対応しなければなりません。要件定義やヒアリング、さらには上流工程などの調整。一方では既存の案件のコーディングの指導や指示を弊社メンバーに行います。案件の難易度によっては私が手を動かす必要が生じます。その合間には機密保持契約や基本契約の締結を行い、見積書や請求書の提示などの作業もこなします。もちろん経理業務や雑務も頻繁に発生します。それらが怒涛のように一気に押し寄せてきました。

私からチェアサイドレジに携わる時間が顕著に奪われていきます。

そのような案件の活況は、第二回スマレジアプリコンテストの締め切りの3月末どころか4月半ばまで続きました。

そのような状況に追われる中、私は正直、3月初旬の時点ではもう応募すらできまい、と半ばあきらめかけていました。

でも、気力を出し、わずかな合間に資料やアプリをまとめて応募にこぎつけられました。妻がロゴの原案を考え、イラストレーターの長女がそれをロゴデータにしてくれました。

受賞した時の思いは、この記事の中にも書いています。

率直に打ち明けると、「スマレジDevelopers Day」の時点で、私はヤマっ気を持っていました。

雇用やコロナ感染によって悪化してしまった財務状況を、スマレジアプリコンテストでグランプリをとることによって解消しようという欲。

ところが、案件の引き合いが増える中で、なんとか財務を持ち直すことに成功しつつありました。

そのため、4月の末にスマレジアプリコンテストで佳作を受賞したご連絡をもらった時、グランプリの1000万円を逃した悔しさはありませんでした。純粋にアプリが評価されたことへの感謝だけがありました。

5/26には第二回スマレジアプリコンテストの授賞式がありました。

最初のユーザーはココデンタルクリニック、つまり妻を予定しています。そのため、妻にはきちんとスマレジの仕組みを知ってもらう必要があります。そこで一緒に授賞式に来てもらいました。

授賞式は動画配信の予定があったのですが、機材のトラブルによって、私が登場するのは講評の部分からです。

ただし、妻が動画を撮影してくれていました。

なお、この時のスピーチで私は大したことを話していません。

むしろ、この後の座談会で話したことのほうが重要です。ただし、残念なことに動画は残っていません。

座談会では、各社さんの応募したアプリの工夫や思いも伺えました。また、店舗に訴求するスマレジの可能性を感じました。店舗オペレーションに特化したスマレジをkintoneが補完できる可能性も含めて。

弊社の価値は、kintoneの中だけに閉じていては発揮できません。kintoneをベースにした、他のPaaS/SaaSと連携するところにあると確信しています。

まだまだチェアサイドレジには直すべきところが残っています。それはこの記事でも書いた通りです。

これは私が引き続き開発していきます。自分でやるべきタスクだと思っています。

上に書いた通り、私自身に技術者としての可能性が尽きていないことの証し。それがこのチェアサイドレジだと信じているからです。

そして、弊社の将来のことを考えると、自社サービスの展開にチャレンジし経験を積んでおくことは、将来への布石としてやらなければいけないことももちろんです。

それらも含めて弊社にとってはとても重要な受賞だったと思います。

あらためて授賞式に来てくださった方、皆様、スマレジ社、審査員の皆様、ありがとうございました。