先日のCybozu Days 2021。弊社は昨年に続いてブースを出展しました。

弊社の出展テーマは「機械とkintoneの連携」にしました。

なぜそのテーマを選んだのか。それは昨年初めて出展した際、同様のテーマで出展されているブースがほぼ見当たらず、これなら弊社でも存在感を出せると思ったからです。

ほとんどの会社は、連携や自社のサービスを出展していました。

それは当たり前のことです。サービスメーカーにとっての展示会とは自社のサービスを皆さんに知ってもらい、売り上げにつなげるためにあるのですから。Cybozu Daysも例外ではありません。

一方、弊社は自社のサービスと呼べるようなものを持っていません。昨年も今年も。

自社でサービスを持たずに展示会に出展することは徒手空拳で試合するようなもの。普通はなかなか踏み出せません。

私も昨年、内心ではそのことに引け目を感じていました。自社のサービスを持っていない弊社が出展しても良いのだろうかと。ですが、思ったよりブースに反響がありました。その結果、引け目は私の中から消えました。

自社のサービスを持たないこと。それは実は、Cybozu Daysに出展する上では弱みではなく、むしろチャンスなのかもしれません。自社のサービスがないことは、それを逆手にとれば、なんだってやれるのですから。

LOVE YOUR CHAOS。今年のCybozu Days 2021のテーマです。

テーマにカオスが打ち出されているのなら、一つぐらい連携やコンサルティングや自社のサービスを主張しない、全く違う色合いのブースがあってもいいじゃないか。そういう気持ちで出展しました。

思った以上に弊社の展示が異色だったためか、皆様からもさまざまなお言葉をいただきました。尖っているとか、目立っているとか、カオスとか。

今年は弊社も雇用に踏み切り、人数も増やしました。そのため、早い段階から自社単独での出展を考えていました。そしてテーマも。

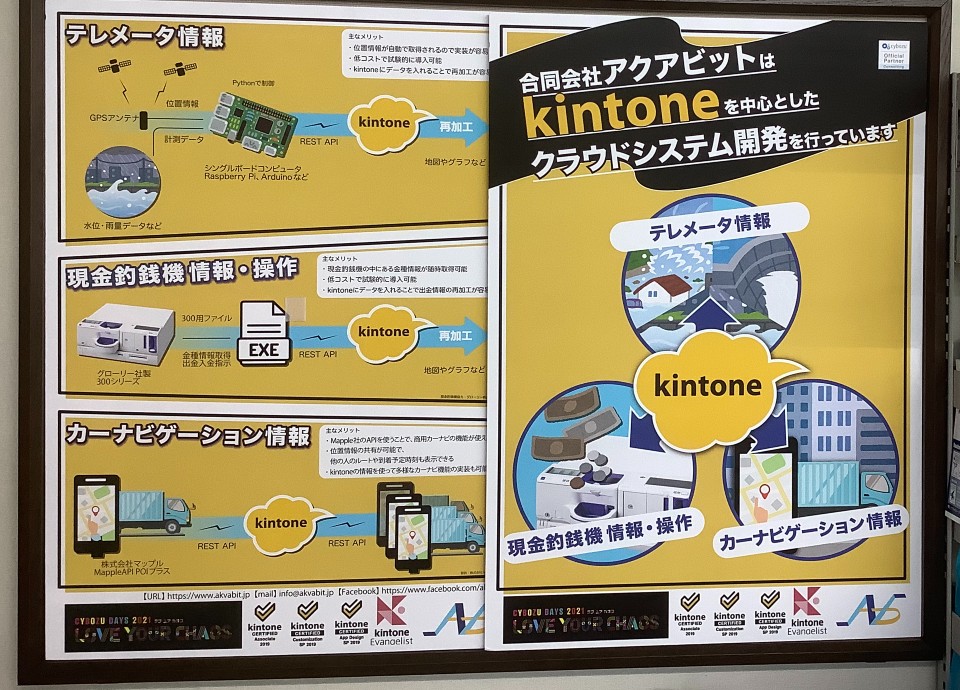

今年の展示は三つの柱からなっています。

・テレメーターとkintone

・現金つり銭機とkintone

・カーナビゲーションとkintone

自社単独で、とはいうものの、弊社メンバーもまだまだ発展途上。案件をこなすだけで精一杯です。そのため、それぞれの出展は協力会社や技術者にもご協力を仰ぎました。

テレメーターとkintoneの組み合わせは、弊社とは数年前からパートナーとして密に協業している有限会社シンボ技研様に協力をお願いしました。

テレメーターとは、ダムや河川の水などを継続し警告するための機械関係の総称です。シンボ技研様は、日本全国のさまざまな場所に設置されているテレメーターを設計しています。

その豊富な経験と知識をkintoneに活用していただく発想は、数年前から温めていました。

今回の展示にあたっては、会場に雨水量を計測するセンサーと水を受ける容器を持ち込みました。

仕掛けはこんな感じ。

・水を受ける容器に雨水量を計測するセンサーを置きます。

・来場されたお客様にペットボトルの水を雨水量センサーに注いでいただきます。

・センサーを経由したデータはRaspberry Piで処理されます。

・Raspberry Piから座標情報とともに雨量データをkintoneに飛ばします。

単純ですが、それだけにお客様にとっては全体の構成が分かりやすかったようです。効果と使い道、その実装の可能性も含めて。

その結果、さまざまな会社様に興味を持っていただきました。それこそ沖縄から北海道まで。

次の現金つり銭機の出展は、最後に決めました。当初はテレメーターとカーナビゲーションとの連携に加え、何らかのセンサーとkintoneの出展を考えていました。ですが、お客様の案件で現金つり銭機とkintoneの連動を実現したことをきっかけに、それを発展させ、より深く追求してみることにしました。

現金つり銭機を扱われているグローリー株式会社様にご協力を仰ぎ、会場に現金つり銭機の実物を持ち込みました。

現金つり銭機とkintoneを直に接続することは難しいため、両者を介するWindowsアプリケーションが必要です。

そのアプリケーションは、グローリー様よりいただいた仕様書に沿って、弊社で作成しました。

アプリケーションは、現金つり銭機に対して金種がいくらあるかを問い合わせます。さらに出金・入金の指示も行うことが可能です。

Windowsアプリケーションのインターフェースは、ブラウザ上で動作するクラウドの世界ではあまり出番がありません。そのため、Cybozu Daysの会場内ではレガシーな香りを醸し出していました。

レガシーですが、実際に入金や出金の指示によってお金がジャラジャラと出入りする様子は異色。それもあってか皆様に興味深く見て頂けたようです。

続いてはカーナビゲーションとkintoneの連携です。

こちらは株式会社マップル様のご協力を仰ぎました。さらに、実装についてはフリーランス技術者の大竹さんに全面的に携わってもらいました。

カーナビゲーションは普通、一つのマップに一台の車のルートを表示します。

今回、私たちは複数台の車とルートを一つのマップに同時に表示させる荒業を実現しました。

その出発地と目的地は、kintoneのレコードに保存しておきます。ウェブ側に仕込んだスクリプトはkintoneからの情報を読み、それをマップル社のAPIに対して指示します。マップル社のAPIは、現在位置に応じて地図を再描画します。到着予測時刻等も含めて。

今回は複数台の車から同一の目的地を指定し、その動きをデモで示しました。

例えば複数の出発地と目的地もバラバラの車の動きを同時に表示できれば可能性は広がります。バス、タクシー、レンタカー、レンタサイクル、救急車、ゴミ収集車、消防車、人。

それらの動きを一つのマップ上で同時に表示できれば、配車担当者様にとって必要な情報が一目で見られます。

カーナビゲーションの展示もお客様からのお問い合わせと引き合いを複数いただきました。

皆様からの熱のこもったご質問は、弊社が目指すべき目標や次の一手をより明確にしてくれました。

今年は、去年はなかったブースツアーのコースに弊社を通っていただきました。弊社ブースについて説明するkintoneエバンジェリストの前田さんのお話を大勢の方が興味深く聴いておられました。

今年は昨年の反省を生かし、展示ブースに貼るパネルもシンプルかつ見やすい形にしました。

代表のラフ案をもとにデザインしてくれたのは代表の娘です。

娘は中学生の頃に個人事業主として登録し、小遣いは自分で稼いでいました。今年の春にイラストレーターの専門学校を卒業した後、個人事業主として活動しています。

今回の弊社のパネルもなかなか好評を博しました。娘にとっても自信につながったのではないかと思います。

今回の展示を通し、さまざまな方とさまざまな会話ができました。そうした会話を通し、来年度の展示内容や共同で出展するパートナーなどのアイディアが泉のように湧いてきました。

これはリアルの開催だからこそ実現できたことだと思っています。リアルの交流から生まれる発想や着想。私たちがコロナによってどれだけその機会を奪われてきたか。今回のCybozu Days 2021はそれを私に教えてくれました。そうした発想や着想は全て弊社の財産になるはずです。

自社のサービスを持たなくてもいい。いや、逆に持たない方が自由な発想の展示ができる。来年も、展示内容や展示パートナーも含めて尖ったブースにしたいと今から意気盛んです。

去年に続いて今年のCybozu Daysも、新型コロナウィルスが完全に収束していない中での開催でした。そんな中、この困難なミッションを無事に成し遂げたCybozu社の皆様には感謝しかありません。

各社さんのブースで対応してくださった方や、催された多くのセミナーに登壇してくださった方もありがとうございます。

そして、来場してくださった全ての方にも大きな感謝を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。