なんどかFacebookやTwitterでは告知していますが、

昨年八月よりCarry Meさんの運用されている「本音採用」というWebメディアにおいて、ブログを連載しています。

「アクアビット航海記「ある起業物語」」と題して。

連載も長期にわたると、そろそろ一覧で記事を管理したいと思います。

本日4/19、第三十七回をアップしました。

第三十九回 新しい会社で技術力が向上する

第三十八回 転職と新たな会社での洗礼

第三十七回 新たな会社からのお誘い

第三十六回 仕事のピークとその後の反動

第三十五回 正社員として得た経験

第三十四回 家の処分に本腰を入れ始める

第三十三回 途方に暮れる家の処分

第三十二回 家の重荷

第三十一回 はじめて作ったホームぺージ

第三十回 子を持つ責任の芽生え

第二十九回 流れにまかせ正社員へ

第二十八回 Excelマクロ使いから正社員へ

第二十七回 僕が僕であるために

第二十六回 機会を逃さず飛び込む

第二十五回 自立の願いに暗雲が

第二十四回 自立した自分を悟る

第二十三回 スーパーバイザーとして働く

第二十二回 上京してまもなく

第二十一回 前半生のまとめ

第二十回 単身上京に踏み切る

第十九回 ブラック企業でしごかれる

第十八回 社会に出るために足掛かりをつかもうとする

第十七回 社会に出て自らの無力さを感じる

第十六回 社会に出て、プログラミングに触れる

第十五回 大学を出た後

第十四回 大学での生活が私の起業に与えた影響(後編)

第十三回 大学での生活が私の起業に与えた影響(前編)

第十二回 航海記

第十一回 起業のデメリットを考える その5

第十回 起業のデメリットを考える その4

第九回 起業のデメリットを考える その3

第八回 起業のデメリットを考える その2

第七回 起業のデメリットを考える その1

第六回 起業のメリットを考える その5

第五回 起業のメリットを考える その4

第四回 起業のメリットを考える その3

第三回 起業のメリットを考える その2

第二回 起業のメリットを考える その1

第一回 まずはじめのご挨拶

これからも連載はつづく予定ですが、連載の度に追加していきます。

1 2017/8/10

2 2017/8/17

3 2017/8/24

4 2017/8/31

5 2017/9/7

6 2017/9/14

7 2017/9/21

8 2017/9/28

9 2017/10/5

10 2017/10/13

11 2017/10/19

12 2017/10/26

13 2017/11/2

14 2017/11/9

15 2017/11/16

16 2017/11/23

17 2017/11/30

18 2017/12/8

19 2017/12/14

20 2017/12/21

21 2017/12/28

22 2018/1/4

23 2018/1/11

24 2018/1/18

25 2018/1/25

26 2018/2/1

27 2018/2/8

28 2018/2/15

29 2018/2/22

30 2018/3/1

31 2018/3/8

32 2018/3/15

33 2018/3/22

34 2018/3/29

35 2018/4/5

36 2018/4/12

37 2018/4/19

38 2018/4/27

39 2018/5/13

Vol.18

だめ

https://pixabay.com/ja/%E8%A6%AA%E6%8C%87-%E6%82%AA%E3%81%84-%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9-%E9%9A%9C%E5%AE%B3-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-1429333/

自転車

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A.jpg

出会い

https://pixabay.com/ja/%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB-%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%84%9B-%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB-%E4%BA%BA-%E9%96%A2%E4%BF%82-%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%84-%E5%B9%B8%E3%81%9B-1190904/

vol.19

履歴書

https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96-%E4%BB%95%E4%BA%8B-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9-2076445/

ブラック企業

https://pixabay.com/ja/%E7%94%B7-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E8%8D%B7%E7%89%A9-%E5%AE%9F%E6%A5%AD%E5%AE%B6-%E6%90%8D%E5%A4%B1-%E7%9F%A2%E5%8D%B0-%E4%B8%8B-%E9%99%8D%E4%B8%8B-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-73319/

得たもの

https://pixabay.com/ja/%E8%8B%97%E6%9C%A8-%E6%A4%8D%E7%89%A9-%E6%88%90%E9%95%B7-%E8%8B%97-%E9%89%A2%E6%A4%8D%E3%81%88-%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC-%E8%91%89-%E8%87%AA%E7%84%B6-%E5%B9%B9-154734/

vol.20

足跡

https://pixabay.com/ja/%E6%A6%82%E5%BF%B5-%E6%97%85-%E5%B1%8B%E5%A4%96-%E8%A3%B8%E8%B6%B3%E3%81%A7-%E5%B2%B8-2-%E5%8D%B0%E5%88%B7-%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF-%E8%B6%B3-316724/

両親

https://pixabay.com/ja/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E5%AE%B6%E6%97%8F-%E8%BC%AA%E9%83%AD-%E5%BD%B1-%E7%94%B7-%E5%A5%B3%E6%80%A7-%E5%AD%90-%E8%8B%A5%E3%81%84%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90-%E4%BC%91%E6%97%A5-%E8%8D%89-933171/

上京

https://pixabay.com/ja/%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-%E6%97%A5%E6%9C%AC-2443307/

vol.21

旅路

https://pixabay.com/ja/%E7%A0%82%E6%BC%A0-%E9%A2%A8%E6%99%AF-%E9%81%93%E8%B7%AF-%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%E8%B7%AF-%E6%97%85%E8%A1%8C-%E7%A9%BA-%E9%9B%B2-hdr-%E8%87%AA%E7%84%B6-2340326/

七つの

https://pixabay.com/ja/%E9%A2%A8%E6%99%AF-%E7%A0%82%E6%BC%A0%E3%81%AE%E5%B1%B1%E3%80%85-%E7%A9%BA-%E5%B1%B1-%E6%97%A5%E6%B2%A1-%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%98%87-1052092/

感謝

https://pixabay.com/ja/%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86-%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-%E8%B4%88%E3%82%8A%E7%89%A9-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9-%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-3040082/

vol.22

上京したてのなにもない私

https://pixabay.com/p-737572/?no_redirect

完全なる孤独と自由の日々

https://pixabay.com/ja/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E6%B5%B7-%E9%9D%92%E7%A9%BA-%E6%B1%9F%E3%83%8E%E5%B3%B6-%E6%97%A5%E6%9C%AC-%E9%A2%A8%E6%99%AF-%E6%99%B4%E5%A4%A9-585530/

職探し

https://pixabay.com/ja/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF-%E6%89%8B-%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-%E7%94%B7-%E4%B8%8E%E3%81%88-%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-2056023/

vol.23

横浜ビジネスパーク

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Yokohama_Business_Park_Bellini%27s_hill.JPG

乾杯

https://pixabay.com/ja/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-%E4%B9%BE%E6%9D%AF-%E4%BA%BA%E9%96%93-%E5%96%9C%E3%81%B3-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E9%81%8B%E5%8B%95-%E6%B0%97%E5%88%86-1458869/

Excel

vol.24

結婚準備

https://pixabay.com/ja/%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%91%A9%E8%80%97-%E5%AE%B4%E4%BC%9A-%E7%B5%90%E5%A9%9A-%E6%BA%96%E5%82%99-%E3%83%AB%E3%83%83%E3%82%AB-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E8%81%96%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AD-1517077/

巣立ち

http://art28.photozou.jp/pub/383/141383/photo/137309596_624.jpg

感謝

https://pixabay.com/ja/%E6%9C%9D-%E7%A5%9D%E7%A6%8F%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%87%BA-%E5%AE%97%E6%95%99-%E6%97%85%E8%A1%8C-%E6%97%A5%E5%85%89-%E9%A2%A8%E6%99%AF-%E8%87%AA%E7%84%B6-%E5%B9%B3%E5%92%8C-2243465/

vol.25

暗雲

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12887&picture=dark-clouds&jazyk=JP

歯医者

https://pixabay.com/ja/%E6%AD%AF%E7%A7%91-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%AD%AF%E5%88%97%E7%9F%AF%E6%AD%A3-%E6%AD%AF-%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB-%E6%89%8B%E8%A1%93-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88-2450751/

挫折

https://pixabay.com/ja/%E6%AC%B2%E6%B1%82%E4%B8%8D%E6%BA%80-%E6%80%9D%E8%80%83-%E5%BF%83%E9%85%8D-%E3%81%86%E3%81%A4%E7%97%85-%E8%8B%A5%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99-%E7%94%B7-%E6%82%B2%E3%81%97%E3%81%BF-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BA%BA-1241534/

vol.26

重荷

https://c1.staticflickr.com/9/8011/7485038432_c18f079b54_b.jpg

リクルート

https://pixabay.com/ja/%E9%9B%87%E7%94%A8-%E5%8B%9F%E9%9B%86-%E4%BB%95%E4%BA%8B-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB-%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%80%85-%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-hr-1977803/

飛び込む

https://pixabay.com/ja/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B3-%E3%83%A9-%E3%82%B1%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%80-%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%B0%B4%E3%81%AB%E9%A3%9B%E3%81%B3%E8%BE%BC%E3%82%80-%E6%B0%B4-%E6%B5%B7-81397/

vol.27

歯車

https://pixabay.com/ja/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%82%AE%E3%82%A2-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%81-%E6%AD%AF%E8%BB%8A-2499638/

学生

https://pixabay.com/ja/%E7%94%9F%E6%B4%BB-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E5%91%BC%E5%90%B8-%E6%B5%B7-%E4%B8%96%E7%95%8C-%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%8A-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8C%E6%8C%AF%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-2048978/

尾崎豊

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_of_Yutaka_Ozaki_at_Shibuya_Cross_Tower_in_Shibuya,_Tokyo.jpg

vol.28

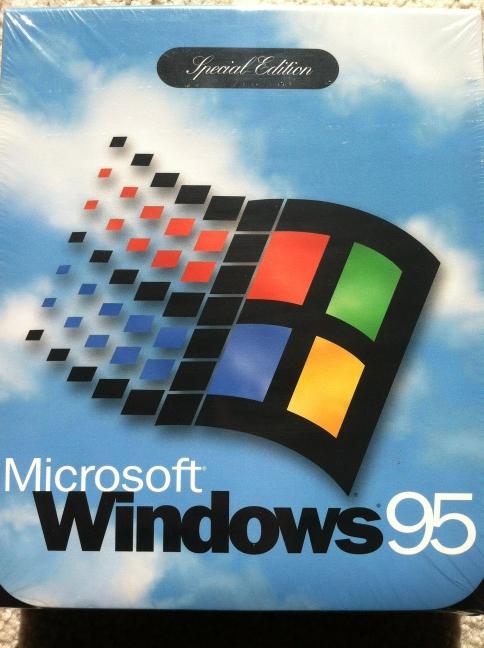

Y2K

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/One_Y2K_Bug_%283664294542%29.jpg

データベース

https://pixabay.com/p-156948/?no_redirect

名刺

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=54464&picture=&jazyk=JP

vol.29

流れに乗る

https://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=10514&picture=&jazyk=JP

損得

https://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=174629&picture=hand-with-thumb-up-and-down

正社員のタスク

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Move-Task-Woman-Job-Monitor-Relaxed-Pose-2685460

vol.30

護摩焚き

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E7%B7%8F%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E9%87%91%E5%B3%AF%E5%B1%B1%E5%AF%BA%E4%BF%AE%E9%A8%93%E6%9C%AC%E5%AE%97%E3%80%8C%E6%99%AE%E6%9D%A5%E5%B1%B1%E6%AD%A3%E8%A6%9A%E9%99%A2%EF%BD%A3Img396.jpg

宿った子

実際の長女のエコー写真

新生児

https://pixabay.com/ja/%E8%AA%95%E7%94%9F-%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E5%91%BC%E5%90%B8-%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-%E5%88%86%E5%A8%A9%E5%AE%A4-%E3%81%B8%E3%81%9D-care-896099/

vol.31

ホームぺージ

https://pixabay.com/ja/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0-%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E-1599663/

独学

https://pixabay.com/ja/%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%9B%B8%E7%B1%8D-%E6%96%87%E5%AD%97-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%AD%A6%E6%A0%A1-%E5%AD%A6%E3%81%B6-2108151/

自分を表現する

https://www.pexels.com/photo/person-in-purple-crew-neck-t-shirt-with-just-me-painting-on-hand-52986/

vol.32

負債

https://pixabay.com/ja/%E3%83%89%E3%83%AB-%E3%81%8A%E9%87%91-%E6%AD%AF-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-%E9%80%9A%E8%B2%A8-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9-%E7%8F%BE%E9%87%91-%E9%8A%80%E8%A1%8C-%E5%AF%8C-3223246/

交渉

https://pixabay.com/ja/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%9A%E3%83%B3-%E6%89%8B-%E6%97%A5%E8%A8%98-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E5%AE%9F%E6%A5%AD%E5%AE%B6-%E4%BB%95%E4%BA%8B-%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A7-%E4%BA%A4%E6%B8%89-1289220/

綱引き

https://pixabay.com/ja/%E7%B6%B1%E5%BC%95%E3%81%8D-%E5%8A%9B-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E7%94%B7%E6%80%A7-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-1013740/

vol.33

廃虚

弁護士

https://pixabay.com/ja/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC-%E6%9B%B8%E7%B1%8D-%E6%B3%95%E5%BE%8B-%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80-%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-%E6%AE%B5%E8%90%BD-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9-719062/

最初の一歩

https://pixabay.com/ja/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3-%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E5%8F%99%E4%BA%8B%E8%A9%A9-1436917/

vol.34

鍵

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%B5#/media/File:Standard-lock-key.jpg

契約書

https://pixabay.com/ja/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8-%E5%A5%91%E7%B4%84-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E8%A8%BC%E6%8B%A0-%E7%BE%8A%E7%9A%AE%E7%B4%99-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2-3177946/

専門家

https://pixabay.com/ja/%E6%9C%AC%E6%A3%9A-%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80-%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E6%9C%AC-%E8%A6%8F%E5%88%B6-%E6%AE%B5%E8%90%BD-%E5%8F%B3-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9-335849/

リフレッシュ

https://pixabay.com/ja/%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%BC-%E3%83%92%E3%82%B0%E3%83%9E-%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%B0%B4%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%82%8A-%E5%85%A5%E6%B5%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF-%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-1580037/

vol.35

経験

https://pixabay.com/ja/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB-%E8%83%BD%E5%8A%9B-%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99-%E6%88%90%E5%8A%9F-%E6%88%A6%E7%95%A5-%E7%B5%8C%E9%A8%93-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-3262172/

バーコードリーダー

https://pixabay.com/ja/%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%89-155766/

請求

https://pixabay.com/ja/%E7%B0%BF%E8%A8%98%E4%BF%82-%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC-%E9%9B%BB%E5%8D%93-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%9A%E3%83%B3-1016299/

商談

https://pixabay.com/ja/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3-%E6%8F%A1%E6%89%8B-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF-%E5%8D%94%E5%8A%9B-195960/

コンプライアンス

https://pixabay.com/ja/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E6%9B%B8%E9%A1%9E-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%A8%E5%AE%89%E5%85%A8-%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF-510759/

vol.36

2002 FIFA Worldcup

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2002_World_Cup_Logo.jpg

2002 FIFA Worldcup

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saitama_2002_0604.jpg

鎖

https://www.google.co.jp/search?as_st=y&hl=ja&tbs=sur%3Afc&tbm=isch&sa=1&ei=QRTOWsasOofc8QXhkaOoCA&q=chain+four&oq=chain+four&gs_l=psy-ab.3..0i8i30k1l8.1917.3877.0.4171.10.10.0.0.0.0.208.900.0j6j1.7.0….0…1c.1j4.64.psy-ab..3.7.897…0j0i4k1j0i19k1.0.ifPceY6eCK4#imgrc=I3PfGxEYSDCkQM:

vol.37

お招き

https://pixabay.com/ja/%E6%89%8B%E6%8B%9B%E3%81%8D-%E7%8C%AB-%E5%B9%B8%E9%81%8B%E3%81%A7%E3%81%99-158863/

迷い

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayoiga_8086294422_ff2f173cf1_k.jpg

作業

https://pixabay.com/ja/%E9%9B%BB%E6%B0%97-%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A-%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%80%81-%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC-%E9%80%B2%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%A5%AD-%E8%89%B2-1041958/

vol.38

別れ

https://pixabay.com/ja/%E5%88%A5%E3%82%8C-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89-%E6%96%87%E5%AD%97-%E8%83%8C%E6%99%AF-%E8%B5%A4-%E5%8F%A3%E7%B4%85-%E9%96%A2%E4%BF%82-%E5%88%86%E8%A3%82-%E6%84%9B-%E7%B5%82%E4%BA%86-20196/

停滞

https://pixabay.com/zh/水百合-湖-noufara-睡莲-花-水-停滞不前的水-芦苇-2775789/

倉庫

https://pixabay.com/ja/%E5%80%89%E5%BA%AB-%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%94%A3%E6%A5%AD-%E8%B2%AF%E8%94%B5%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF-629641/

vol.39

オフィス

https://pixabay.com/ja/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9-%E7%A9%BA-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%AC-%E7%99%BD-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB-%E5%BA%8A%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB-%E8%B5%A4-3197606/

恥

https://pixabay.com/ja/%E6%81%A5%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E3%81%AE-%E7%BE%9E%E6%81%A5%E5%BF%83-%E6%81%A5%E3%81%9A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%84-%E6%96%87%E5%AD%97-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB-2362307/

スキル

https://pixabay.com/ja/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB-%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E8%B2%A1%E5%9B%A3-3371153/

vol.40

誕生

https://pixabay.com/ja/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-%E5%87%BA%E7%94%A3-%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E7%9D%A1%E7%9C%A0-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%B3-1538342/

スタート

https://pixabay.com/ja/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E6%88%90%E9%95%B7%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E9%96%8B%E5%A7%8B-%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC-2188679/

交渉

https://pixabay.com/ja/%E4%BC%9A%E8%AD%B0-%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB-%E5%8D%94%E5%8A%9B-%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-1019995/