「DINER」で再び著者に関心を持ち、本書を手に取った。

かつて「独白するユニバーサル横メルカトル」を読んだ時に感じた強烈な新鮮さは本書にはない。

だが、本書は「独白するユニバーサル横メルカトル」よりも深い文学的な方向へ舵を切ったかに読める。

もっとも、私は「独白するユニバーサル横メルカトル」に描かれた人体を冒涜する描写の衝撃が強すぎて、そこに描かれていた文学的な深さを見逃していただけかもしれないが。

なお、ここで文学的というのは修辞の技法やテーマだけでなく、心理描写も含んでいる。

本書にももちろん、人体が破壊される描写は登場する。

だが、本書は描写の猟奇性よりもむしろ、人体の器官とは人にとって何なのか、という本質を問うことに注力しているように思えた。

身体の器官はなぜそこにあるのか。そこにあることで器官はなぜ器官として動くのか。

これらは、ニワトリが先か卵が先か、という例の問答にも通じる人を惑わせる問いだ。

本書に収められた七編は、どれもがそうした問いを追求した著者の闘いの後だと思えた。

「テロルの創世」は、SFテイストの一編だ。グロテスクな描写はない。

だが本編で描かれるのは、人の体が部品として扱われ、養殖され、培養される世界。部品を育てるために生かされる子供たちの話だ。設定そのものがグロテスクなのだ。

人体の器官は、それを統べる自我の所有物なのだろうか。という私たちが当たり前として持っていた概念に一石を投じる一編だ。

「Necksucker Blues」

ここからがグロテスクな世界の始まりだ。

まず崩れた顔面が登場する。美しく整った容貌は本編において価値を与えられない。なぜならそれは単なる見た目でしかないから。

それよりも本編では人体の純度が追求される。つまり血液のおいしさだ。タイトルから想像される通り、本編は吸血の物語だ。

血のうま味は、摂取する食物や液体によって大きく変わる。何を食えば血は至高の食材と化すのか。

その描写は狂っていて、しかも純粋。

血とは何で、容貌とは何か。そんな普段の社会生活を送る上での観念がひっくり返されること請け合いだ。

「けだもの」

本編は、ミステリの短編に似ている。

不死を与えられた吸血鬼。その呪われた血の物語を閉ざそうとする生き残りは、長寿に飽き、長寿を厭うて日々を送っている。

それにもかかわらず、その呪われた血が受け継がれてしまう悲劇。

私にとって長寿は憧れだが、その憧れも、一度叶ってしまうとどうなるのか。

誰もが一度は考える長寿について、深く掘り下げた一編だ。

「枷」

人体を破壊する営み。それを普通は殺人と呼ぶ。だが、そこに横たわっている倫理という概念をとっぱらった時、人体を破壊する営みとは何なのか。

本編は人体を破壊する営みから倫理的な概念を投げ捨て、殺人の意味を問い直す。そこでは殺人とは殺人者と殺害される側の共同作業として再構築される。

拷問して殺す。その営みは、人体の器官の意味をひっぺがし、解体することに本質を求める。その際、殺される側の意思など顧みないのは当然だ。

その時、殺される側の意思を慮った途端、その営みは殺人として顕現する。

殺人や解体を、器官の解体としてみるか、それとも相手の意思を慮るのか。

牛や豚や魚や鳥の屠殺の本質も問われる本編は、考えさせられる。

「それでもおまえは俺のハニー」

老人の性も、一般にはグロテスクな対象とされる。

本編の狂った二人の物語は、二人から聴覚が失われた時、さらに異常さを加えて暴走を始める。

ある一点を超える、つまり無音状態になった時、相手が老婆だろうがかかわりなく、一切が無意味になる。無音の世界に頼るべき対象は性愛しかない。そのように静寂を突き詰めた先の到達点が強烈な印象を与える一編だ。

老いという現象は生物である以上、避けられない。ならば、老いた後に意思を発揮することは価値がないのか。否、そんなことはないはず。

肉体に価値を認める既成の概念に大きく問いを投げつける一編だ。

「或る彼岸の接近」

本編は著者が得意とする怪談だ。墓の近くに越してきた一家が、狂わされてゆく様子が描かれる。

タクシー運転手をしている主人公が留守の間に、全ての怪異が妻子をめがけて殺到してゆく。

徐々に侵されてゆく妻が壊れてゆく様子を、徐々に怖さを高めながら描く力はさすがといえる。

本編は人体については触れてはいない。その代わり、人の精神がいかにもろく、外から影響を受けやすいかが描かれる。

本書の中では正統派の怪談ともいえる異色の一編だが、それだけに本編の怖さは出色の出来だ。

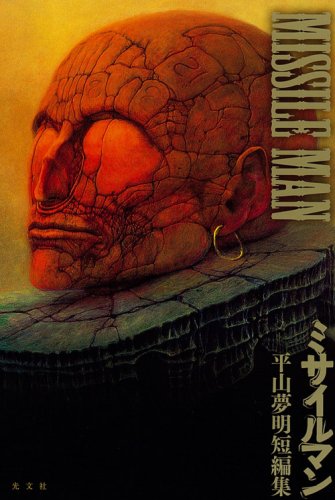

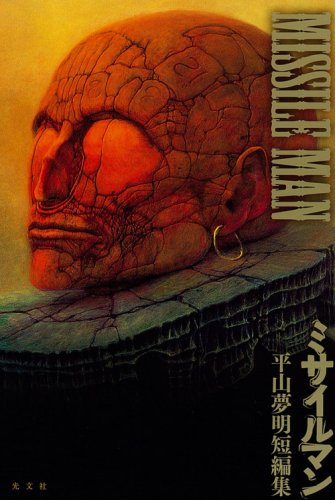

「ミサイルマン」

↑THE HIGH-LOWS↓の「ミサイルマン」を歌いながら、殺人と遺体遺棄に励む二人組。

狂った殺人者による身勝手な論理は、ミサイルのようにとどまるところを知らない。彼らが繰り返す殺人と遺体遺棄。その描写は目を覆うばかりだ。

彼らが誤って、以前に殺して埋めた死体を掘り返す羽目になる。

人体もまた有機物であり、腐って土に返る。その途中の経過はおぞましく凄惨だ。

まさにタイトルにふさわしく、人体とは結局はただの有機物の集まりに過ぎない、という達観した思想が本編には込められている。

本書に収められた七編を読んでみると、価値観の転換が呼び起こされる。

九相図という美女が骸に変わってゆく様子を描いた絵巻があるが、その悟りを表したかのような本書は、生きる営みそのものへの鋭い問いを読者に突き付ける。

人の心と体の関係は、こうした極端な描写を通さないと自覚すら難しい概念なのだと思わされる。あまりにも当たり前であるがために。

著者はそのテーマを突き詰め、執筆活動をしている。そして読者に強烈な問いを残していく。

これからも読み続けなければならない作家だと思う。

‘2019/9/11-2019/9/13