本書は新刊本として購入した。

なぜ本書を購入したか。それは私自身に大きな仕事のお話が舞い込んで来たからだ。そのお話が成就した場合、私の仕事や生活環境は大きな変化に見舞われることになる。

しかし、その仕事をやり抜くためにはスキルが必要となる。そのスキルとは、リーダーシップだ。そしてリーダーシップとは、私が10年間自己研鑽を怠っていたスキルでもある。その10年間、私は個人事業主として活動していた。個人事業主とは、個人で請ける仕事については完全に自己責任の世界。もっとも私の場合、開発現場に常駐してチームの一員で働くことが多かった。その場合でも、私の立場は末端のSEであることが多かった。つまり、仕事上では部下を持つことがない。仕事においてはいかなる意味でもリーダーシップを発揮せぬままの10年だった。

私がリーダーシップを発揮する機会があるとすれば、私から仕事を外注する場合だ。仕事を発注する場合、発注元としてリーダーシップを発揮しなければ仕事は動かない。外注先に対し、要件伝達や作業指示を通してリーダーシップを発揮しなければならない。当然の責任だ。だが、そもそもシステム開発とは、少なくともコーディングの瞬間は独力なのが原則だ。また、外注に出した場合もお互いが独立した事業主として作業を遂行する。そのため、協業相手と机を並べて一日の多くを共に過ごすようなスタイルは通常は採らない。つまりここでもリーダーシップの発動の場は極めて少なかったといってもよい。

とはいえ、私にリーダーシップ発揮の機会が全く無かった訳ではない。サラリーマン時代は役員をやっていたこともあったし、現場マネージャーとして部下を何人か持っていた時期もあった。初めて東京に出て就いた仕事は何十人ものオペレーターを統括するスーパーバイザーだ。学生時代には文化部の部長もやっていた。また数年前には自治会の総務部長として総務部員に指示する立場にもあった。つまり、未熟なりにリーダーシップを模索しつつ実践していた訳だ。しかし、個人事業主になってからというもの、ボランティアの

部分を除けば部下を持たぬ仕事環境に慣れてしまっていた。

冒頭に書いた仕事の話を頂いた時、私の脳裏に浮かんだのは、自らのリーダーシップセンスを再構築すること、という準備タスク。しかも優先度を高めにして。なぜなら頂いた仕事の話が成就した場合、かなりの数の部下を持つことが予想されたから。私をそうやって買ってくれたお申し出に、やる気が出ない訳がない。が、その一方で私は、10年間の個人事業主としての慣れを払拭せねば、新しい仕事はおぼつかないというあせりも芽生えていた。そんなわけで、マネジメント関係の書籍を探しに本屋を訪れ、購入したのが本書である。

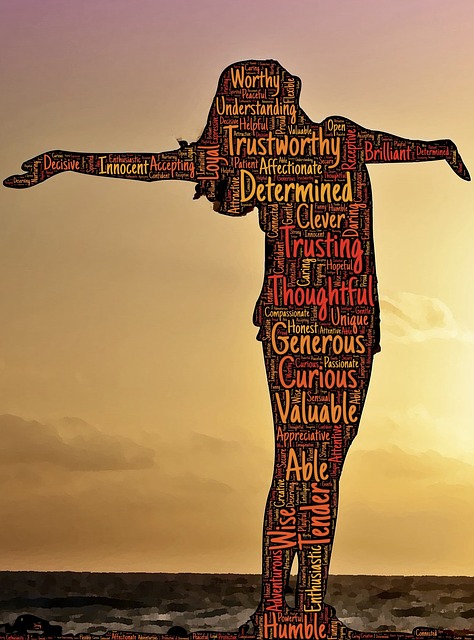

ポジティブ・リーダーシップ。前向きなリーダーについての本である。ポジティブ。とても大切な言葉だ。人生を生きていくにあたって唯一といってもよい真理かもしれない。私も42年生きてきて、少なくとも自分自身をポジティブにする術は身に着けられているのではないかと思う。ポジティブでなければ乗り越えられなかったような様々な試練も乗り切ってきた。なので、自分自身をポジティブ・シンキングに持ち上げる目的については本書の出番は無いのかもしれない。

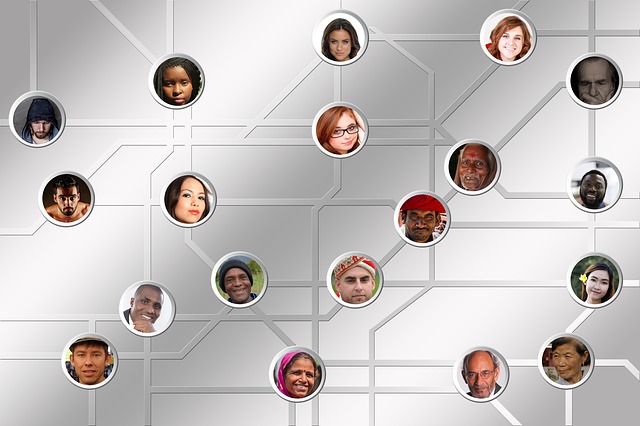

しかし、ポジティブさを部下に求めることはまた別の話だ。しかも継続してポジティブで居てもらわねばならない。これは難しい。たとえ自分自身の内面をポジティブにしたところで、部下の心中を管理し切ることはいかんともし難い部分だ。しかしリーダーがどれだけポジティブであっても部下が後ろ向きで消極的であれば、組織の成長は望めない。本書で著者が指南するのは部下をポジティブにさせるためにリーダーとしてあるべき姿、保つべきスタイルについてだ。

結論としては、本書は私自身にとって大変参考となった。それは、前向き思考を保ち続けるために私自身が今まで培ってきたノウハウとは矛盾しない。矛盾しない上に、足りない部分を本書が補完してくれる。これは大きい。もちろん本書を読んだだけで実践できるわけがない。読んだ上での試行錯誤は欠かせない。本書を繰り返し読むことで実践を確かなものにしなければならない。

初めの4章はリーダーについてだ。

1章 生産性の高いリーダーとは?-時間管理より重要なこと

2章 逆境に負けないリーダーとは?-自分のケツをひっぱたく

3章 感染力の強いリーダーとは?-部下ではなく、自分の感情をコントロールする

4章 強みを活かすリーダーとは?-うまくいっているものを最大活用する

1章の冒頭から、著者は生産性が上がらない理由について問題提起する。それは「働きすぎ」「マルチタスク」「仕事の先延ばし」の3つである。3点のうち、私にとって勉強になったのは「マルチタスク」の弊害だ。私もマルチタスクを錦の御旗としていくつもの仕事を並行して行うことが多い。ただ、マルチタスクをやっているつもりでも、実は脳内では瞬時瞬時の作業の切り替えが発生しており、厳密にはマルチタスクにはなっていない。そしてそのために却って能率が落ちているというのだ。本書によると切り替えによる損失は専念した時の4割にも達するという調査結果があるらしい。生産性を上げるどころか却って損失させているのがマルチタスクということだ。本書を読む前にもマルチタスクの弊害については知識として持っていた。しかし、これほどまでとは思わなかった。しかし私自身、未だに「ながら族」「マルチタスク万歳」の癖は抜けない。これは今後も意識して気をつけねばなるまい。

著者はその前提を読者に突き付ける。そしてその上で、生産性上昇についていくつかのテクニックを読者に伝授する。それは「ツァイガルニク効果」と「ティナのハイ終わり!リスト」の2つだ。一つ目の「ツァイガルニク効果」とは、課題がいくつもあるうち、終わらせた課題と終わらせられなかった課題を比べると、人は後者の課題を記憶しているという効果をいう。それを利用し、前日の終業前にすべてを終わらせず、敢えてほぼ終わらせた状態で留める。そうすると、翌朝はそれをすぐに片づけてから仕事にかかることが出来るというのだ。なるほど、これはあまり聞いたことがないテクニックだ。また「ティナのハイ終わり!リスト」は命名こそ適当だが、要するにToDoリストに線を引いて可視的に終わらせたかどうかを意識させるテクニックだ。このテクニックは使っている人を良く見かける。ToDoアプリで知られるRemember The Milkもこの手法を使っている。

また、「まずやってみる」ではなく「まず計画を立ててみる」に意識をシフトすることも説く。これも私に足りない部分だ。システム開発ではまず要件定義から設計書を起こし、その後にコーディングを行う。それが定石だ。だが、それは私の性に合わない。私はコーディングを始めながら、設計を具体化させるやり方を採る。私のよくやる開発手法だが、システム開発の世界では掟破りもいいところ。そしてこのやり方は著者に言わせると間違いらしい。まあそうなのだろう。私の開発手法とは個人事業主の発想ものだからだ。チームワーうが求められる開発では当然無理が出てくるはずだ。ただ、サイボウズ社のkintoneに代表されるクラウドの思想は設計書を不要にする方向で進んでいる。私も自分のやり方を改善する方向で考えたいが、一方でなにがなんでも設計書ありき、という硬直した方法を採らずに済む方法を考えたいと思っている。

また、著者は一気にやるのではなく少しずつやっていくことの重要性も説く。まずは自分をだます意味で、つまりまとめて作業するには心の準備が必要となるが、少しでも持続することで同じだけの仕事の成果が得られると著者はいう。これもまた、私の苦手なやりかただ。少しずつではなくまとめて一気にけりを付けるやり方が好きだ。途中で仕事が終わったままの状態が許せない質なのである。私は。

上記二つの方法は、私のやり方と違っている。本書を買ったはよいが、果たして私に合うのだろうnかと少し不安に思った。しかし、本書の目的は自分自身を変革することにはない。本書は部下を、そして組織をポジティブにする本なのである。つまり私自身のやり方と本書の勧める方法に違いがあって当然だ。そして私のリーダーシップは全く未完成。自分のやり方が正しいという予断は慎まねばならない。私のやり方と違っても、本書で勧める方法が部下や組織には効くかもしれないのである。謙虚に向き合いたいものだ。

計画を立てること、そして他人には少しずつ継続的な仕事が有効という本書の勧めは覚えておく必要があるだろう。

著者はさらに、目標を立てるだけでなく習慣にすることの重要性も述べる。これは私もよく行っていることだ。つまり習慣化してしまえば苦にならず楽に作業がこなせるということだ。さらに著者は、働き過ぎることを戒める。適度に休むことで逆に能率がアップすることを著者は重要な点として推奨している。これは言われるまでもなく分かる。

なお、本書の各章では、まとめとそれに対する自分への質問として読者に自身で考えさせるためのページが設けられている。私もそれらのページで振り返りをしながら本書を読み進めた。また、本稿を書く上でも改めて振り返りと章の内容を読み返している。本書の良い点の一つといえるだろう。

2章では、部下が逆境に負けないための処方箋が示される。まずは問題解決をあきらめる前に、自らが専門家であることをやめること。これを有効な処方として著者は薦める。以前に読んだ「WORKSHIFT」では、ジェネラリストであるよりもエキスパートたれということを学んだ。しかし本書では一読すると逆のことを教えられているように思える。しかし、著者が云う専門家とは、それ以上学ぶことがない人を指す。専門家としてそれ以上学ぶことを諦めるのではなく、学ぶという目標にトライするよう勧めることを著者は勧める。学ぶという目標を与えられることによって人は困難に立ち向かうだけの勇気が備わると本書は説く。ここは誤解のないようにしておきたい。また、探検家であれ、と説く。探検家とはこれまた意味が分かりにくい。が、本書を読むとそれが全ての物事を前向きに捉える意味であることが分かる。つまり物事を様々な視点から観、前向きに捉えられる視点を自分の中で大きく取り上げる。これである。さらには、自分との議論に勝つとことも提唱する。つまり自分の弱気の虫に打ち勝つために、過去に乗り越えた体験を持ちだす手法だ。

この章については私が自分自身で実践している部分が多い。だが、そのノウハウを部下に教えていくことは難しい。それらのノウハウを部下に説明するための題材として本章は有効だ。

3章では、上司としての言動が部下にいかに影響を及ぼすかを示す章だ。この章で述べられていることは、私自身にも思い当たる節が多い。反省せねばならない。私は気分にムラがあることがあり、仕事においても好不調の波が激しい。そして不調な時の私はおそらく顔にモロに現れていることだろう。そういった上司の不調、または不機嫌具合がどれだけの影響を部下に与えているか。多分私が個人事業主としてここ数年一番鍛えていなかったのはこの点だろう。部下がいない分、そういった気遣いは完全に後回しになっていた。仕事の成果だけではなく仕事中の態度も含め、常に上司然としていられるか。これは改めて気を付けねばならないと自覚した。また、ここでは部下への管理過多に対する弊害も述べられている。上司からの管理干渉については私も好きでない。自分がされたくないことは人にもしない。このモットーを持つ私としては、すんなりと受け止められる部分である。実際、私が部下を持っていた際は放任主義だったといって過言ではない。しかし放任であってもいざという時に手綱を締められる手際。ここが大事だと思う。

4章では強みを活かすリーダーとしての心構えを説く。人は得てして望ましい方向には意欲を持って取り組む。しかし、望ましくない方向には慎重に振る舞いがちだ。つまり物事や課題を望ましい方向へと向けることは、組織を前に向けることにも繋がる。一方で、物事を望ましい方向に向けたくない場合、防衛本能が前に立つ。その場合、問題解決にも否定的な感情を持って取り組むことになる。これを会議の話題に例えるとどうなるか。前向きな話題の多い会議では会議の出席者に明るい雰囲気が満ち、否定的な話題が占める会議では、会議の出席者に暗く重苦しい空気が垂れ込める。会議の出席者を前向きにさせようと思えば、どちらの会議の話題が良いか。答えは明白だ。しかし日本の会議ではうまくいっていることは議題に挙げず、発生している問題を解決しようと討議する傾向にある。だが、それが本当に仕事の能率を上げるためによい選択だろうかと著者は問う。ここは、まさしくその通りと云いたい。そして私の出る会議の多くも問題解決型の重い会議が多い。私がリーダーとなった暁にはここは気をつけねばならない。

分析手法としてよくSWOT(Strength=強み、Weakness=弱み、Opportunity=機会、Threat=脅威)分析が用いられる。しかし著者はSOAR分析を提唱する。SOAR分析とは、Strength=強み、Opportunity=機会、Aspiration=抱負、Result=結果で構成される。この違いは、後ろ向きの単語がないこと。ここでも著者の言うところは明白だ。後ろ向きの議論をしない。これに尽きる。

後の5章は組織運営についてだ。

5章 人材採用-最高の人を探そうとするか、最適な人を見抜くか?

6章 従業員エンゲージメント-最高のものを引き出すか、最大のものを得るか?

7章 業績評価-相手を変えるか、ダメにするか?

8章 会議革命-エネルギーを消耗する場になるか、喚起する場になるか?

5章は、チームを作るための人材採用についての章となる。ここは採用面接の要諦が述べられている。それは「こうなったときどうしますか?」という仮定を質問にしないことだ。逆に過去の経験を問う。「その時どうしたか?」を質問とするとよいと著者はいう。これはついつい質問してしまいがちだ。肝に銘じたい。

6章は、本書の核となる章かもしれない。エンゲージメントについて述べられているからだ。エンゲージメントとは、組織と人材の結びつき。つまりは人材をいかにして組織につなぎとめ、効果を上げさせるか。ただ、ここで書かれているのは今までの章のまとめだ。一言で言うとすればとにかく前向きに。それが全てだ。具体的には、業績の悪い部下を解雇するのではなく、奮い立たせること。いいときもあれば悪いときもある。悪い時を全ての評価基準にするのではない。その評価基準を決めるための話し合いを交わすことがよいという。さらに話し合いの中で、良いときの状態に持っていくためにはとにかく褒める事がよいと著者はいう。頻繁に称え、頻繁に励ます。そしてそのための手法として、正面から褒めるのではなく、背後から褒めるという手法を紹介する。人は予期せぬときに褒められることで、モチベーションをアップさせる。その知見に基づくものだろう。実際、これは私が部下の立場でそうされた時に思い当たる節がある。そして、案外褒めているようで、なかなか褒めていないのが実際なのかもしれない。これはリーダーシップという観点からも腑に落ちる提言だ。

7章は、業績評価の手法だ。業績評価もまた、部下のモチベーションに直結する。そして、多くの企業では未だに評価項目のランキングという手法に固執していると著者は指摘する。ランキングという評価手法がいかに多くの人材のやる気を削いできたか。項目によってはどうしてもマイナス評価を下さざるをえないものもあるだろう。そのために、弱みを無視せずに強みをより増幅させる話し合いが重要ということだ。容易に達成できたり曖昧な目標設定でなく、過去を云々するよりも将来に向けたビジョン創り。これらは定型的な業績評価では難しい。一方で、そういった業績評価を行うためには、普段から部下とのコミュニケーションが必要だ。私の学びもまさにこの点に尽きる。自分の作業に没頭しがちな私は、この点こそを考えねばならない。

8章では、会議の手法に触れる。ここもリーダーシップの発揮にとって重要な過程だ。ここでも著者は三つの手法を示す。まず、会議の最初にポジティブな話題を振る。そして会議の中でネガティブな話題が続くようだと、ポジティブな話題となるように軌道修正する。次に、ピーク・エンドの法則を活用し、ポジティブな話題で会議を締めくくるように意識する。最後に会議の出席者全員に会議に参加してもらうよう働きかける。これもまた、実効性のある提案だと思う。

9章では、より実践的な提案が示される。特に、専門用語を使わないという項目は重要だ。私のようなIT業だとなおさら気をつけねばならない。これは普段からも気をつけるようにしているのだが、気を抜くと言葉に横文字や略語が混ざることがある。これは仕事に限らず全ての日常生活でも気をつけたいものだ。

ここまで読んでくると、リーダーシップの発揮とは特に難しくないようにも思える。が、それでは本書を読んだ意味がない。ただ読んだだけだ。読んだ内容を実践することこそが難しいのだ。そして、私には実践のための機会が迫っていた。だからこそ、本書を手に取った。本書の内容は、単にリーダーシップの実践だけではなかった。仕事全般にとっても本書は実りある内容だったと思う。

ここで、冒頭に書いたお仕事の話について触れたい。結論からいうと、この話は残念ながらお流れになってしまった。もうよい頃合いだから書く。その話とは、某IT企業の関西進出にあたり、私に関西事業所長としての新規開拓とその後の統括を行って欲しいという申し出だった。これ以上具体的なことを言うのは差し控えるが、当初は請負業務としての所長就任だった。しかし、交渉の土壇場になって社員としての所長就任に話が変わってしまった。この条件変更を法人設立したばかりの私が呑む事ができず、話はお流れになってしまったというのが経緯だ。

その意味では、私にとってリーダーシップを発揮する機会は喪われてしまった。いや、そうではない。発揮する機会は喪われてしまった訳ではない。これからだ。そして私にとっては本書から得るものはやはり多かった。事業所長としてリーダーシップを発揮する機会はもはやないだろうが、私の当初の決意は翻すことなく敢行した。つまり、当時の常駐先の稼動を半分にするということだ。それによって私は遮二無二仕事を取りに行かねばならなくなった。また、実際に受注した仕事を完遂するためのノウハウでも、本書から得られた知見は多い。その一方で、半分に稼動を減らしたとはいえ、常駐先の業務自体は続いている。半分に減らした稼動時間の中で私の後任の方も含めて業務は回さねばならない。その点でも本書から得た知見は十分に活せていると思っている。

だが、それで終わりではなく、私自身の課題としてリーダーシップの確立には引き続き取り組まねばならない。そしてその機会はいくらでもあることだろう。その時に、本書から得られるものは多いに違いない。

‘2015/10/28-2015/11/08