本書は発売当時に話題になっていた。警世の書として。

本書の内容を一言で表すと少子化が続くわが国の未来を予言した書だ。このまま人口減少が続くと、わが国の社会や暮らしにどのような影響が表れるかを記述している。

その内容は人々に衝撃を与えた。

本書が出版されたのは2017年6月。おそらく2017年の頭から本書の執筆は開始されたのだろう。そのため、本書の年表は2016年から始まっている。

2016年はわが国の新生児の出生数が100万人を切った年だ。

著者はここで、真に憂慮すべきは出生数が100万人を下回ったことではなく、今後も出生数の減少傾向が止まらないことであると説く。

このまま机上で計算していくと、西暦3000年のわが国の人口は2000人になってしまう、というのだ。2000人といえば、私がかつて通っていた小学校の生徒数ぐらいの数だ。

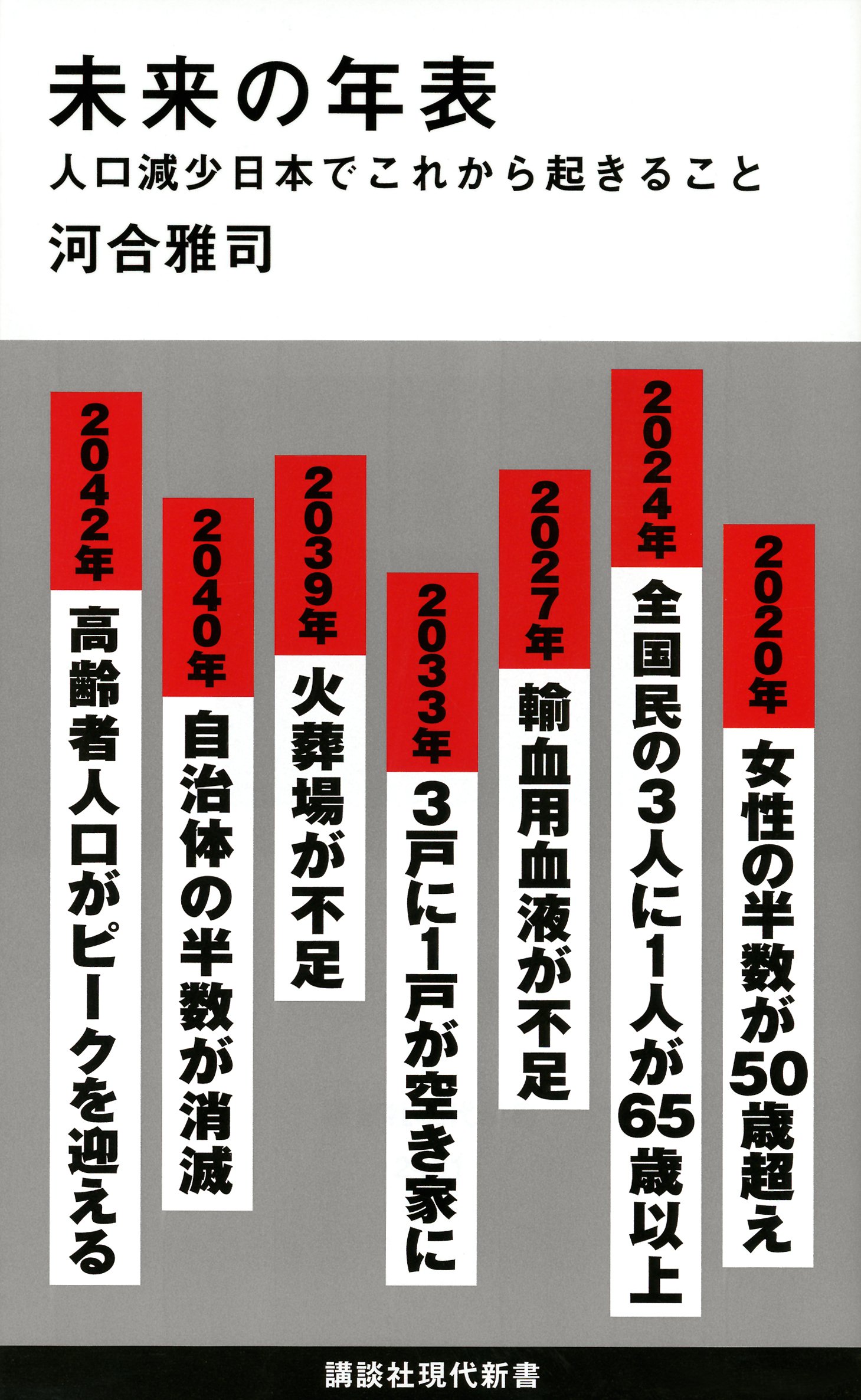

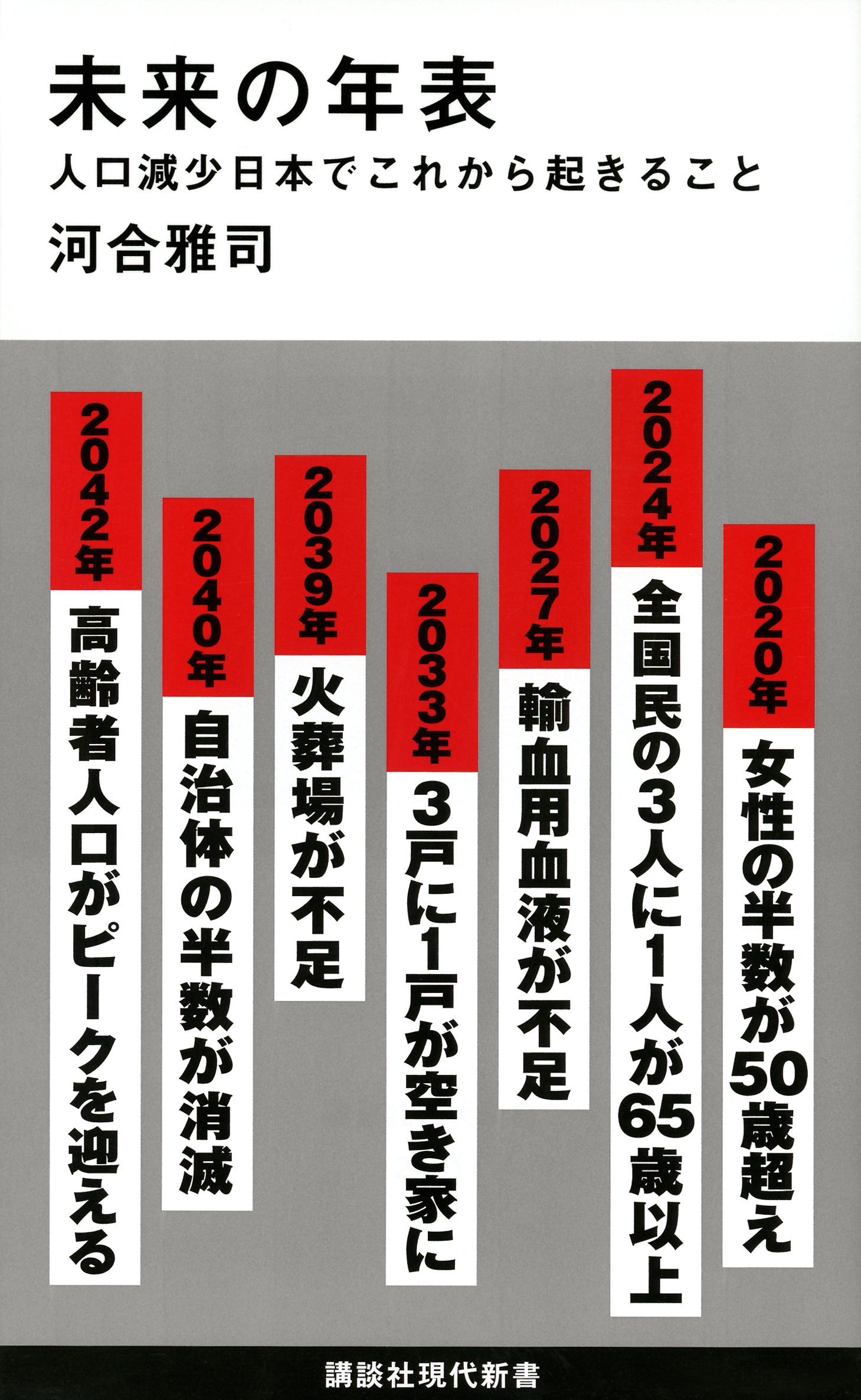

本書は2016年から未来の各年をたどってゆく。顕著な影響が生じる21の年を取り上げ、その年に人口減少社会が何をもたらしていくのかを予測している。そこで書かれる予測はまさに戦慄すべきものだ。

その全てを紹介することはしない。だが、いくつか例を挙げてみたい。

例えば2019年。IT技術者の不足が取り上げられている。本稿を書いているのは2021年だが、今の時点ですでにIT技術者の不足は弊社のような零細企業にも影響を与えている。

2020年。女性の半分が50代に突入するとある。これが何を意味するのかといえば、子を産める女性の絶対数が不足しているので、いくら出生率が改善しても出生数が容易に増えないことだ。

わが国はかつて「産めよ増やせよ」というスローガンとともに多産社会に突き進んだ。だが、その背景には太平洋戦争という未曽有の事件があった。今さら、その頃のような多産社会には戻れないと著者も述べている。

2021年。団塊ジュニア世代が五十代に突入し、介護離職が増え始めるとある。私も団塊ジュニアの世代であり、2023年には五十代に突入する予定だ。介護問題も人ごとではない。

2042年。著者は団塊世代が75歳以上になる2025年より、2042年をわが国最大の危機と予想する。団塊ジュニア世代が70歳になり、高齢者人口がピークを迎えるのがこの年だからだ。私も生きていれば2042年は69歳になっている。本書が警告する未来は人ごとではない。

帯に表示されているほかの年を挙げてみると以下の通りだ。

2024年 全国民の3人に1人が65歳以上

2027年 輸血用血液が不足

2033年 3戸に1戸が空き家に

2039年 火葬場が不足

2040年 自治体の半数が消滅

私はもともと、今のわが国で主流とされる働き方のままでは少子化は免れないと思っていた。

朝早くから家を出て、帰宅は夜中。誰もが日々を一生懸命に生きている。

だが、なんのために働いているのかを考えた時、皆さんが抱える根拠は脆弱ではないだろうか。

働く直接の理由は、組織が求めるからだ。役所や企業が仕事を求めるからその仕事をこなす。その次の理由は、社会を回すためだろうか。やりがい、生きがいがその次に来る。

そうやって組織が求める論理に従って働いているうちに、次の世代を育てることを怠っていた。それが今のわが国だ。

仮に働く目的が組織や社会の観点から見ると正しいとしよう。だが、その正しさは、組織や社会があってこそ。なくなってしまっては元も子もない。そもそも働く場所も意味も失われてしまう。

私たちは一生懸命働くあまり、子育てに割く余力をなくしてしまった。子を作ったのはよいが、子供の成長を見る暇もなく仕事に忙殺される毎日。その結果が今の少子化につながっている。

子育ては全て妻に。高度成長期であればそれも成り立っていただろう。

高度成長期とは、人口増加と技術力の向上が相乗効果を生み、世界史上でも例のない速度でわが国が成長を遂げた時期だ。だが、その成功体験にからめとられているうちに、今やわが国は世界史上でも例を見ない速度で人口が減っていく国になろうとしている。

いくら右寄りの人が国防を叫ぼうにも、そもそも人がいない国を防ぐ意味などない。それを防ぐには、国外から移民を募るしかない。やがてそうした移民が主流になり、いつの間にか他の国に乗っ取られていることもありうる。現にそれは進行している。

本書が出版された後に世界はコロナウィルスの災厄によって姿を変えた。だが、その後でもわが国の少子化の事実はむしろ深刻化している。世界各国に比べ、わが国の死者は驚くほど少なかったからだ。

著者は本書の第二部で、20世紀型の成功体験と決別し、人口減少を前提とした国家の再構築が必要だと訴える。

再構築にあたって挙げられる施策として、以下の四つがある。移民の受け入れ、AIの導入、女性や高齢者の活用。だが、著者はそれら四つだけだと効果が薄いと述べている。

その代わりに著者が提言するのは「戦略的に縮む」ことだ。

少子化を防ぐことが不可能である以上、今のわが国の形を維持したままでこれからも国際社会で国として認められるためには、国をコンパクトにしていくことが必要だと著者は訴える。その上で10の提言を本書に載せている。

ここで挙げられている10の提言は、今の私たちの今後を左右することだろう。

1.「高齢者」をなくす

2.24時間社会からの脱却

3.非居住エリアを明確化

4.都道府県を飛び地合併

5.国際分業の徹底

6.「匠の技」を活用

7.国費学生制度で人材育成

8.中高年の地方移住促進

9.セカンド市民制度を創設

10.第3子以降に1000万円給付

これらは独創的な意見だと思う。わが国がこれらの提言を採用するかどうかも不透明だ。

だが、これぐらいやらなければもう国が立ちいかなくなる瀬戸際に来ている。

そのことを認め、早急に動いていかねばなるまい。

今の政治がどこまで未来に対して危機感を抱いているかは甚だ疑問だが。

‘2020/05/24-2020/05/25