金曜日の朝に流れた安倍元首相が銃撃されたニュースはかなりの衝撃を私に与えました。

そのニュースを私は八王子に向かう電車の中で知りました。

八王子駅に着くと、ちょうど日本共産党の候補者の方が街頭演説をしていました。私が通りがかった時、先ほど入ってきたニュースとして銃撃のことに言及されていました。暴力は許されない、私たちは議会で議論してこの国を良くしていく、とその方は熱弁をふるっておられました。

用事を済ませた私がコワーキングスペースで仕事をしていたら、安倍元首相が死去されたニュースが飛び込んできました。

そこから、ジワジワと私の中に衝撃が染み渡ってきました。何か大切なものが抜け落ちてしまったかのような。

その喪失感がどこから来るものなのか。私はその感情を持て余し、衝動的にバーに飛び込みました。

バーから出て八王子の駅に向かうと、読売新聞の号外が配られていたので一枚手に取りました。

帰宅した後も今朝になってもまだその衝撃は去りません。さらに一日おいても。

衝撃を受けた理由を自分なりに考えるため、本稿に著してみます。なぜ衝撃は去らないのか。

その前に私の政治的な立場を明らかにしておきます。

私はどちらかというとノンポリのその他大勢に属しています。特定の政党にも宗教にも属していません。シンパでもなく、オルグもされていません。

改憲には賛成の立場です。ただし、それは武力行使を許すためでなく、逆に専守防衛のために自衛の軍隊を持つことを条文に明記するためです。他にも施行当時にはなかった国民の権利の考えを今の時代に合わせてアップデートすべきだと思っています。多様性を重んじ、LGBTQ+も加味した憲法として。

安倍元首相は改憲に向けてリーダーシップを発揮しておられました。私は氏に改憲の可能性を感じていました。安倍元首相とは目指す方向が違う可能性はありましたが、私は期待し、応援していました。ところが、疑惑を招くような数々の行いがありました。あれには失望させられました。日本を変えたいのなら脇を甘くせず、一切の疑惑を招かないよう、注意深く振る舞ってほしかったと。

ですが、政治家も官僚も人間です。私は人間の能力では皆が完全に納得できる政策を立案し、施行するのは不可能だと思っています。

そして、誤りを犯さない人間もいません。安倍元首相は聖人君子のパーフェクトヒューマンではありませんでした。が、それが逆に、人間の強さと弱さを兼ね備えた名政治家の証だったと思います。

衝撃を受けた理由を考えてみました。

事件が起きたのが、私が三週間前に通りがかった大和西大寺駅の北口だったから何かの数奇な縁を感じたのでしょうか。多分違います。

事件の夜、私は大和西大寺駅前で一緒に飲んだ後輩に連絡しました。すると、その後輩はたまたま大和西大寺駅にいたらしく、駅の写真を撮って送ってくれました。いつもと変わらないであろう駅の様子を見て、私が感じた衝撃の理由が最近に訪れた場所だからではないことが分かりました。

では安倍元首相が有名だからでしょうか。これも違うように思えます。アメリカのケネディ大統領やジョン・レノンが撃たれた時の世間の反応もこのような感じだったのでしょうか。ですが、ジョン・レノンが撃たれた時、私は7歳でした。全く記憶していません。

アメリカ同時多発テロ事件のような、私たちがよく理解できない主義主張による凶行だからでしょうか。これも違うと思います。

今のところ、報道によれば犯人には、政治的な信条の他に動機があるらしいとのことです。多くのアンチを抱えていた安倍元首相ですが、アンチが主張する理由をある程度は知っています。その理由があったからこそ、もっとも安倍元首相が標的に選ばれやすかったことも。

では、日頃から起きている悲惨な事件や事故と今回の事件は何が違うのでしょう。何がこれほどに衝撃を与えるのでしょう。

私は、ネットの暴力がついにリアルを侵食し始めた怖さにあると思います。

今までも、わが国では暗殺が多数なされました。元首相や現職の首相も。テロもそう。平成にはオウム真理教が暴走し、令和でも京都アニメーションの放火が世間に衝撃を与えました。他にも通り魔事件や凶悪な犯罪は何度も発生しています。

ですが、こうした暴力は、私たちにとっては突発のものでした。犯人の中で人知れず憎悪が増幅していたにせよ、私たちがそれを知る術はありませんでした。オウム真理教による脅威はサリン事件の前から一部のマスコミで報道されていましたが、当時はまだネットが未開拓でした。世間にオウム真理教の内情は知られていませんでした。

戦前のテロは社会に不安が高まり、それが新聞などで報道された中で行われていました。ですが、当時はネットもなく、今の情報の広がり方とは明らかに異なっています。

今までの事件は、どれも事態が起こってから、動機を後追いしてさかのぼる種類のものでした。それは論理による振り返りです。

ところが、安倍元首相の場合、ネットの中でアンチの世論が形成されていました。中には見苦しい暴言も散見されました。

今回、犯人の動機が報道されています。それによると政治信条ではなく、私的な理由が動機だそうです。ガードが堅い特定団体の関係者を襲うかわりに、その団体とのつながりを報道されていた安倍元首相を狙ったと。

ここからは私の推測ですが、その団体とつながりがあると報道されたことが犯人の矛先を向かせたのではないかと。もしそうだとしたら、ネットに渦巻くアンチの声は、リアルへの緩衝効果どころか、犯罪を後押しした結果を招きました。

私は今まで、こうしたネット内のアンチの声を鬱憤の発散の場として許容し、甘くみていました。

ですが、たまり続ける鬱憤はリアルの場で暴発する。そのことが実証されたのが今回の事件だったと思います。その恐ろしさが私に衝撃を与えたのだと考えています。論理による振り返りを許さない現実の恐怖。

ネットが出現する以前のメディアや通り魔事件犯人の心の中は、いわば閉じた情報でした。ですが、ネットにあふれる情報は、社会に向けて開かれています。そうした情報は社会に広がっているため、希釈され発散され、凝縮して暴発しない。私はそのように油断し、勘違いをしていました。

犯人の行為は許せません。罪を償ってもらうのは当然ですが、それで終わらせず、社会をなんとかしないと。

このような事態が起こった今、私や弊社のような情報技術に携わるものはどうすれば良いのでしょう。

まず、確認しておきたいのは、今まさに進んでいる情報社会の流れは絶対に後には戻らないことです。これからも社会にはますます情報が流れ、あらゆるものがデータで表現されていくはずです。それは間違いありません。

多分、情報技術に関わる人は、私も含めてこれからも忙しい日々を送ることでしょう。

その時、技術者は個人情報を含む機密情報の扱いには細心の注意を図ることが求められます。ヒューマンエラーをなくすための仕組みの導入を含めて。

ただし、秘匿すべき情報を除けば、これからは逆に情報を開示していく時代になると思います。

すでにビットやバイトなどのパケットの仕組みやネットプロトコルなどのレイヤー1からレイヤー6までは規格が策定され、公開されています。レイヤー7のアプリケーションに関わる部分は私や弊社が関わる部分です。そこも機密情報を公開しない限りにおいて、求められれば開示できるよう、備えておくことが必要です。

これからは、情報は原則として公開するものというポリシーを持つことが私たちに求められます。いわば情報の民主化です。

情報が特定の組織や立場に握られない社会。誰もが公平に世の中の情報を享受できる社会。

国や民族や性別や宗教や信条や立場や門地によって与えられる情報が区別されない社会。

社会から疎外されたと感じる人がいなくなり、いかなるパーソナリティの方でもなじめるような社会。

そうした社会を創るためには、そうした方々にあまねく情報を配信できる仕組みを作らねばなりません。

また、あらゆる方がきちんと情報を扱うリテラシーを備えることも大切です。そのための教育も必要でしょう。

今回の犯人のように、自らの中の衝動に追い詰められる人を少しでも減らしていかなければ。

弊社も私もそのような社会が実現できるよう、努力していきたいと思います。

今日は参議院議員選挙です。私も投票してきました。

皆さんも投票の権利を行使し、社会に参加して、まずは身の回りから不満に思う部分を変えていってほしいと思います。

ただし、それには時間がかかります。すぐに世の中は変わりません。身の回りもすぐには変わりません。何年も何年もかけて変えていかなければ。

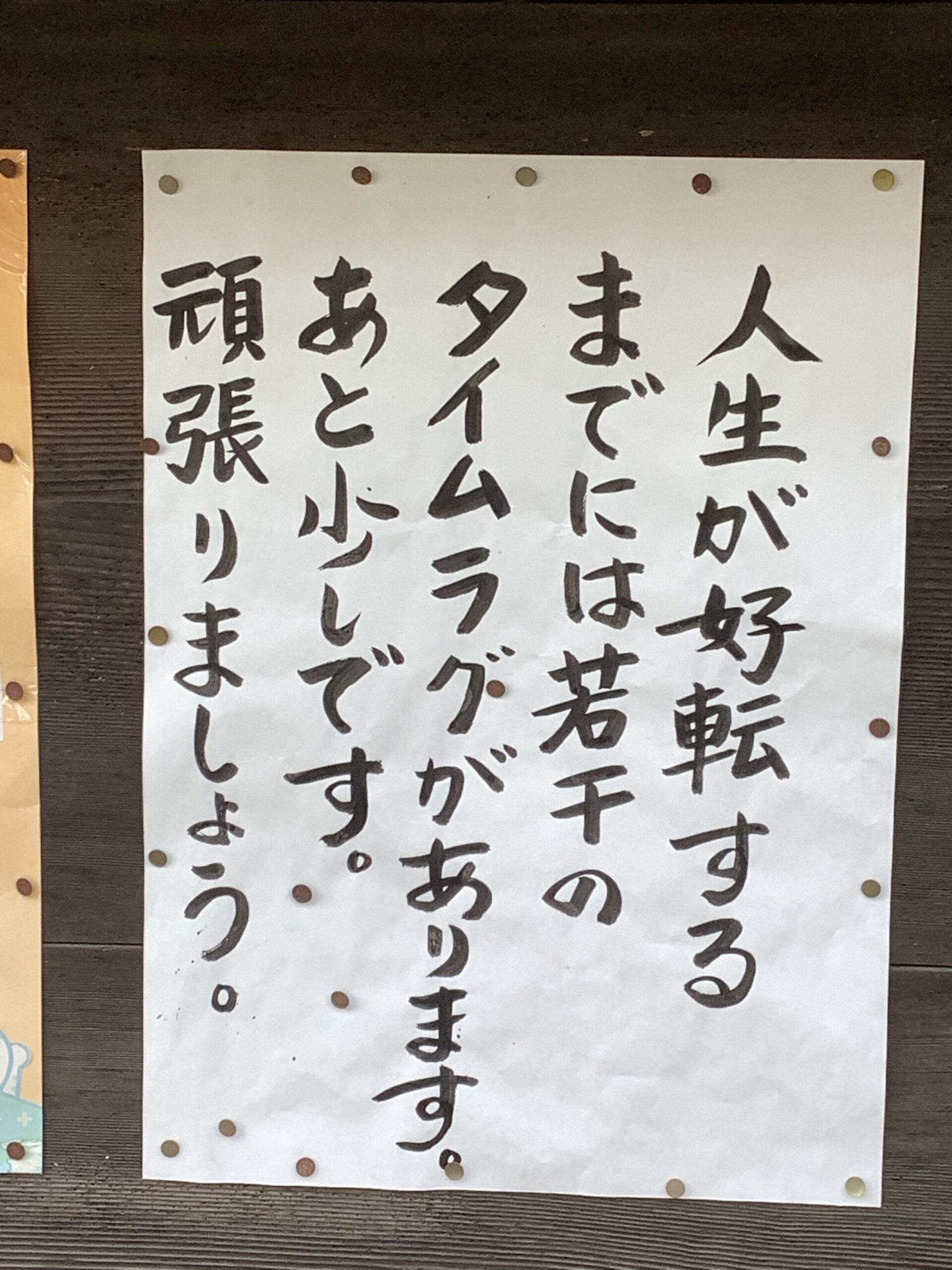

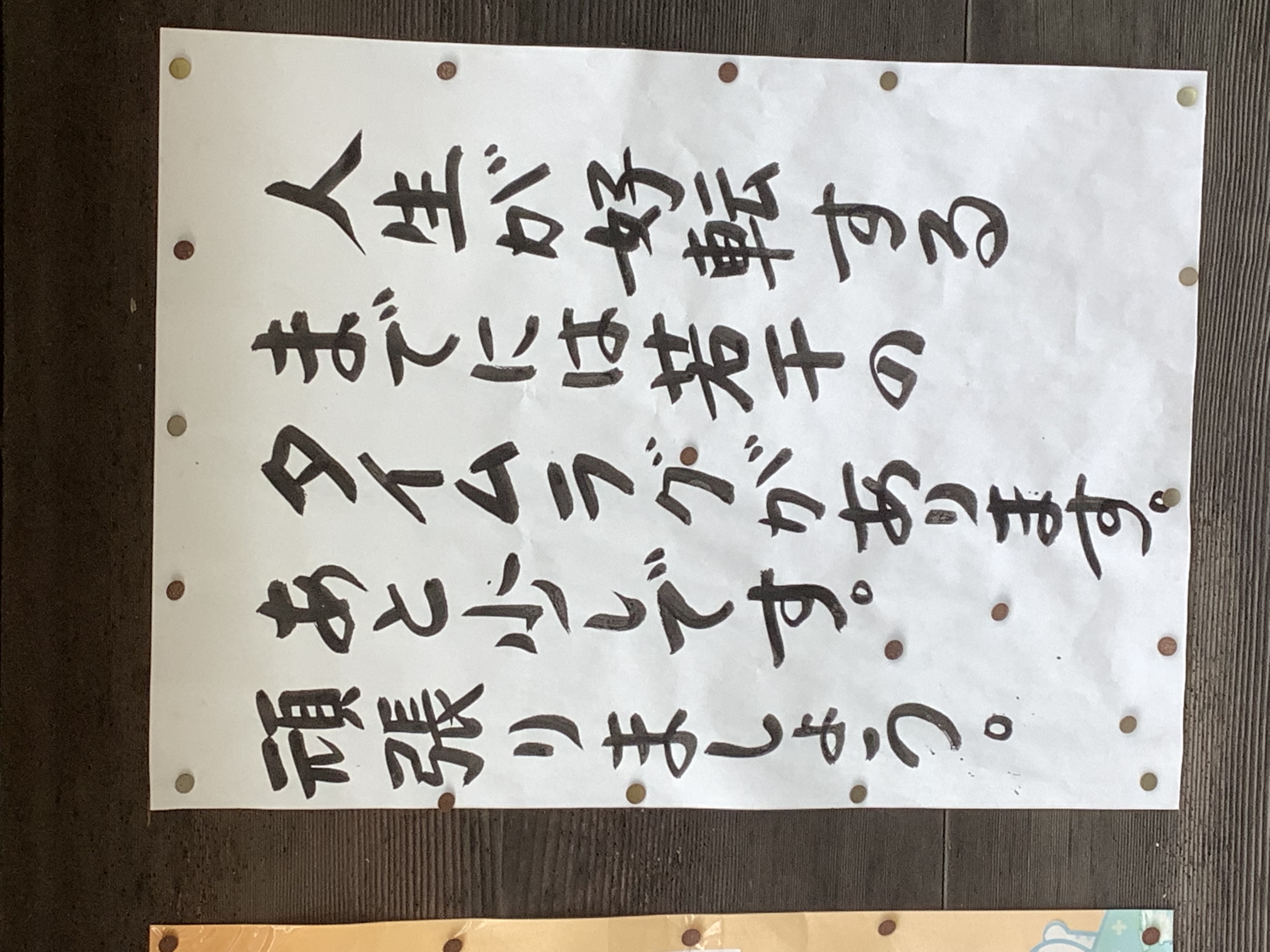

事件の翌日、私が好きな場所の一つである、世田谷の慶元寺を訪れました。そこで門前に掲げられていた標語をアップしておきます。何事も好転するまでには若干のタイムラグがあるのです。

末筆になりましたが、安倍元首相に心からの哀悼をささげたいと思います。あなたの死を無駄にはしないように。そして改憲への志を引き継いでいけるように。