これまたすごい本だ。

『アラビアの夜の種族』で著者は豪華絢爛なアラビアンナイトの世界を圧倒的に蘇らせた。

本書は『アラビアの夜の種族』の次に上梓された一冊だという。

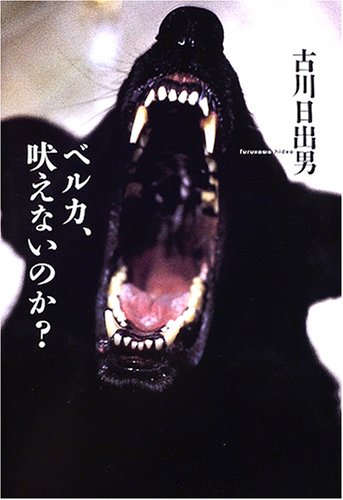

著者が取り上げたのは犬。

犬が人間に飼われるようになって何万年もの時が過ぎた。人にとって最も古くからの友。それが犬だ。

その知能は人間を何度も助けてきた。また、牧羊犬や盲導犬のような形で具体的に役立ってくれている。そして、近代では軍用犬としても活動の場を広げている事は周知の通りだ。

軍用犬としての活躍。それは、例えば人間にはない聴覚や嗅覚の能力を生かして敵軍を探索する斥候の役を担ったり、闇に紛れて敵軍の喉笛を噛み裂いたりとさまざまだ。

二十世紀は戦争の世紀。よく聞く常套句だ。だが著者に言わせると二十世紀は軍用犬の世紀らしい。

本書はその言葉の通り、軍用犬の歴史を描いている。広がった無数の軍用犬に伝わる血統の枝葉を世界に広げながら物語を成り立たせているからすごい。

はじめに登場するのは四頭の軍用犬だ。舞台は第二次大戦末期、アリューシャン諸島のキスカ島。日本軍による鮮やかな撤退戦で知られる島だ。

その撤退の後、残された四頭の軍用犬。四頭を始祖とするそれぞれの子孫が数奇な運命をたどって広がってゆく。

誰もいないキスカ島に進駐した米軍は、そこで放置された四頭の犬を見つけた。日本軍が残していった軍用犬だと推測し、四頭を引き取る。それぞれ、違う任地に連れてゆかれた四頭は、そこでつがいを作って子をなす。

その子がさらに子をなし、さらに各地へと散る。

なにせ、二年で生殖能力を獲得する犬だ。その繁殖の速度は人間とは比べ物にならない。

軍用犬には訓練が欠かせない。そして素質も求められる。日本の北海道犬が備えていた素質にジャーマン・シェパードや狼の血も加わったことで、雑種としてのたくましさをそなえた軍用犬としての素質は研ぎ澄まされてゆく。

軍用犬にとって素質を実践する場に不足はない。何しろ二十世紀は戦争の世紀なのだから。

第二次大戦の痛手を癒やす間もなく国共内戦、そして朝鮮戦争が軍用犬の活躍の場を提供する。そして米ソによる軍拡競争が激しさを増す中、ソ連の打ち上げたスプートニク2号には軍用犬のライカが乗った。さらにはベルカとストレルカは宇宙から生還した初めての動物となった。

ベトナム戦争でも無数の軍用犬が同じ先祖を源として敵味方に分かれ、それぞれの主人の命令を忠実に遂行した。さらにはソビエトが苦戦し、最終的に撤退したアフガニスタンでも軍用犬が暗躍したという。

それだけではない。ある犬はメキシコで麻薬探知の能力に目覚めた。ある犬は北極圏へと無謀な犬ぞりの旅に駆り出された。またある犬は小船に乗ってハワイから南方の島へと冒険の旅に出、人肉を食うほどの遭難に乗り合わせた。またある犬はドッグショウに出され、ハイウェイで跳ねられ道路で平たく踏まれ続ける運命を受ける。

著者の想像力の手にかかれば、犬の生にもこれだけ多様な生きかたをつむぐことができるのだ。

お互いが祖を同じくしているとも知らずに交わり、交錯し、牙を交える犬たち。

犬一頭の犬生をつぶさに追うよりも、犬の種を一つの個体とみなし、それぞれの犬に背負わされた運命の数奇さを追う方がはるかに物語としての層が厚くなる。

ある人間の一族を描いた大河小説は多々あるが、本書ほどバラエティに富んだ挿話は繰り込めないはずだ。

それを繁殖能力の高い犬の一族で置き換えたところに本書の素晴らしさがある。

その広がりと生物の種としてのあり方。これを壮大に描く本書は物語としての面白さに満ちている。

無数の犬はそれぞれの数だけ運命が与えられる。その無数のエピソードが著者の手によって文章にあらわされる。無数の縁の中で同じ祖先を持つ犬がすれ違う。それは壮大な種の物語だ。

その面白さを血脈に見いだし、大河小説として読む向きもいるだろう。

だが、犬にとってはお互いの祖先が等しい事など関係ない。血統などしょせん、当人にとっては関係ない。そんなものに気をかけるのは馬の血統に血道をあげる予想屋か、本書の語り手ぐらいのものだ。

本書は、血統に連なって生きたそれぞれの犬の生を人間の愚かな戦争の歴史と組み合わせるだけの物語ではない。

それだけでは単なるクロニクルで本書が終わってしまう。

本書は犬たちのクロニクルの合間に、犬と少女との心の交流を描く。

ただし、交流といってもほのぼのとした関係ではない。付き合う相手が軍用犬である以上、それを扱う少女も並の少女ではない。

少女はヤクザの親分の娘であり、そのヤクザがロシアにシノギを求めて進出した際、逆に人質としてとらわれてしまう。11歳から12歳になろうかという年齢でありながら、自らの運命の中で生の可能性を探る。

少女が囚われた場所は、ソ連の時代から歴戦の傭兵が犬を訓練する場所だった。

その姿を眺めるうちに、ロシア語の命令だけは真似られるようになった少女。イヌと起居をともにする中で調教師としての素質に目覚めてゆく。

軍用犬の殺伐な世界の中でも、人と犬の間に信頼は成り立つ。

それをヤクザの素養を持つ少女に担わせたところが本書の面白さだ。

単なる主従関係だけでなく、一方向の関係だけでなく、相互に流れる心のふれあい。それを感じてはじめて犬は人間の命令に従う。

そのふれあいのきっかけとなった瞬間こそが、本書のタイトルにもなった言葉だ。

人の歴史を犬の立場から描いた本書は、斬新な大河小説だと言える。

‘2020/07/11-2020/07/12