本書は手に入れた経緯がはっきりと思い出せる一冊だ。買った場所も思い出せるし、2015/1/31の昼はどこに行き、どういう行動をとったかも思い出せる。

その日、友人に誘われて小田原で開かれた嚶鳴フォーラムに参加した。

小田原といえば二宮尊徳翁がよく知られている。だが、二宮尊徳翁と同じ江戸期に活躍し、今に名を残す賢人たちは各地にいる。例えば上杉鷹山や細井平洲など。

そうした地域が産んだ賢人を顕彰しあい、勉強しあうのが嚶鳴フォーラムだ。

嚶鳴フォーラムが始まる前、私と友人は小田原城を訪れた。

というのも、フォーラムでは城下町としての小田原が整備されるにあたり、北条氏が果たした役割を振り返る講演があったためだ。講師である作家の伊東潤氏は、北条氏の五代の当主がなした治世を振り返り、その治が善政であったことを強調しておられた。

フォーラムで刺激を受けた帰り、小田原の観光案内所に立ち寄った。

そこで出会ったのが武将の出で立ちに身を包んだ男性。その方は学生で、その合間を縫って観光ガイドを勤めてらした。そしてとても歴史に造詣が深い方だった。

小田原に住み、北条氏を熱く語るその方からは、小田原における北条氏がどのようにとらえられているかを学ぶことができた。彼の熱い思いはわたしにもたくさん伝わったし、私の思う以上に小田原には北条氏の存在が強く刻まれていることも感じられた。

その彼の熱意に打たれ、案内所で購入したのが本書だ。

兵庫の西宮で育った私にとって、地元が誇る大名への思いをストレートに語れる彼はある意味でうらやましい。というのも、西宮に武将の影は薄いからだ。

西宮戎神社を擁する門前町であったためか、江戸時代の大部分を通して西宮は幕府の天領だった。

戸田氏や青山氏が一時期、西宮を領有したこともあったらしいし、さらにその前には池田氏や瓦林氏が統治していた時期もあったようだ。

だが、西宮で育った私には故郷の武将で思い浮かぶ人物はいない。

今、私は町田に20年近く住んでいる。そして、故郷にはいなかった武将の面影を求め、ここ数年、北条氏や小山田氏にゆかりのある地を訪れている。小机城や玉縄城、滝山城、関宿城など。もちろん小田原城や山中城も。

そうした城は今もよく遺構を伝えている。それはおそらく、北条氏が滅亡した後、関東を治めた徳川家が領民を慰撫するために北条氏の遺徳を否定しなかったためだろう。

嚶鳴フォーラムをきっかけとした今回の小田原訪問により、私は北条家の統治についてより強い関心を抱いた。

ところが、本書はなかなか読む機会がなかった。

購入した二年半後には次女と二人で小田原城を登り、博物館で北条家の治世に再び触れたというのに。

本書を手に取ったのは、それからさらに一年四カ月もたってから。

結局、買ってから三年半も積んだままに放置してしまった。

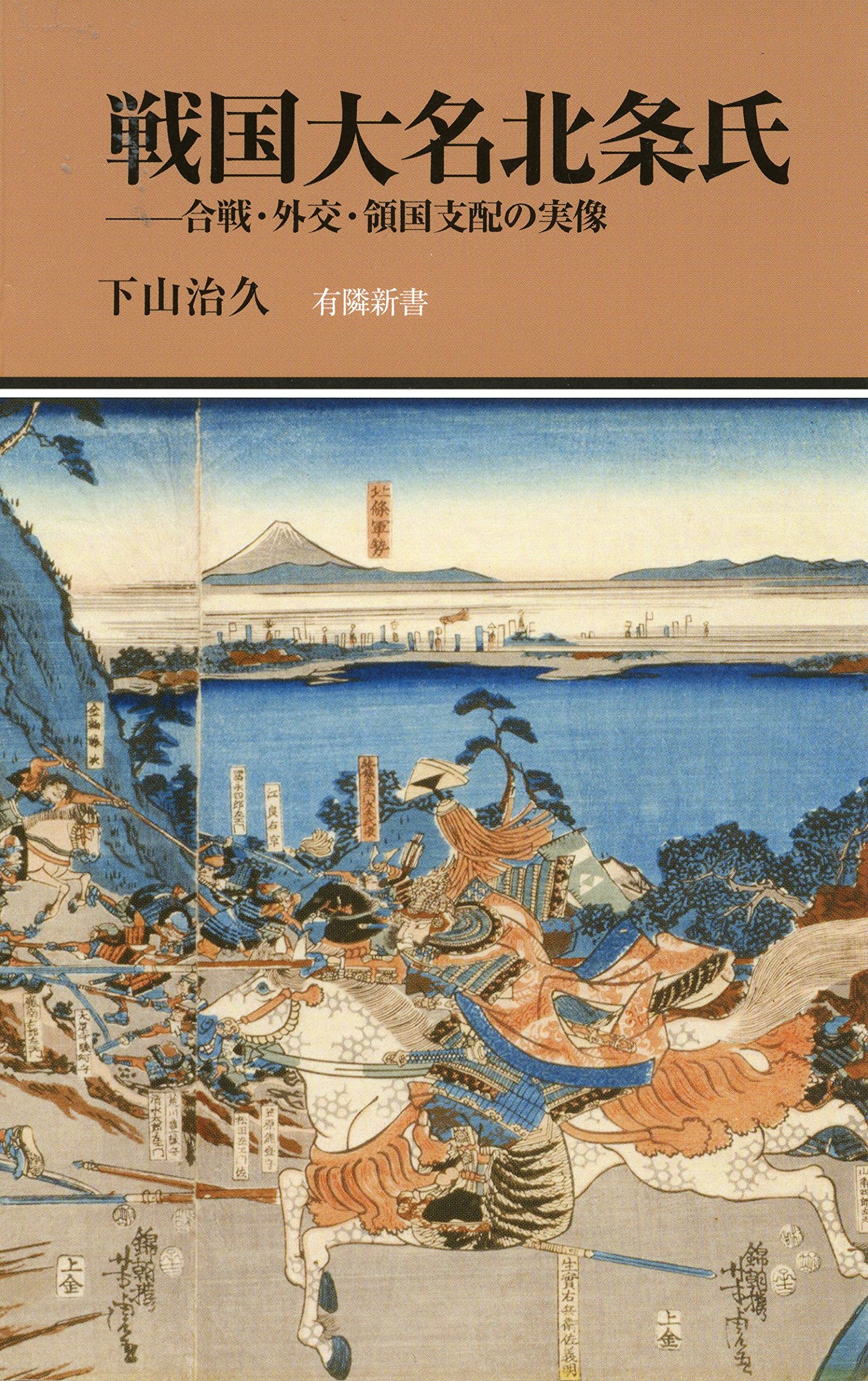

さて、本書は北条氏五代の治世を概観している。

初代早雲から、氏綱、氏康、氏政、氏直と続き、秀吉の小田原攻めで滅亡するまでの百年が描かれている。百年の歴史は、過酷な戦国時代を大名が生き延び、勢力を伸ばそうとする努力そのものだ。

関東に住んでいると、関東平野の広大さが体感できる。

広大な土地に点在する城を一つ一つ切り崩してゆきながら、領内の民衆を統治するために内政にも力を注ぐ北条家。その一方で武田家、上杉家、真田家、結城家、佐竹家、里見家と小競り合いを続け、少しずつ領土を広げていった。

その百年の統治は困難で安易には捨てられない努力がなくては語れないはず。だからこそ、北条氏は容易に秀吉の足下に屈しようとしなかったのだろう。その気持ちも理解できる。

歴史が好きな向きには、北条家が関東で成した合戦がいくつか思い浮かぶだろう。

小田原城奪取、八王子城攻防戦、河越夜戦、二回にわたって繰り広げられた国分台合戦など。

「のぼうの城」で知られる忍城の水攻めも忘れてはならないし、滝山城から多摩川を見下ろしながら、攻め寄せる上杉謙信の残像に思いをはせるのも良い。信玄の旗が掛けられた松の跡から見る三増峠の戦場も趣がある。落城間近の小田原城に思いを漂わせながら、秀吉の一夜城を想像すると時間はすぐに過ぎてゆく。

だが、本書は物語ではない。なのでそうした合戦をドラマティックに書くことはない。むしろ学術的な立ち位置を失わぬようにコンパクトな著述を心がけている。

ただ、史実を時系列に描くだけでは読者が退屈してしまう。そこで本書は、全五章の中で北条氏と周辺の大名との関係を軸に進める。

第一章は「北条早雲・氏綱の相模国平定」として基礎作りの時期を描いている。

今川氏の家臣の立場から伊豆を攻めとり、そこから相模へと侵攻して行く流れ。大森氏から小田原城を奪取し、小田原を拠点に三浦氏との抗争の果て、相模を統一するまでの日々や、武蔵への勢力拡張に進むまでを。

第二章では「北条氏康と上杉謙信」として両上杉氏の抗争の中、関東管領に就いた上杉謙信が数たび関東へ来襲し、それに対抗した北条氏康の統治が描かれる。

北条氏の関東支配はいく度も危機にさらされている。が、滝山城の攻防や小田原城包囲など上杉謙信が関東を蹂躙したこの時期がもっとも危機に瀕していたといえる。

第三章では「北条氏政と武田信玄」として武田信玄が小田原城を攻めた時期を取り上げている。

上杉謙信もいくどか関東への出兵を企てていたこの時期。北条家がもっとも戦に明け暮れた時期だといえる。農民からも徴兵しなければならないほどに。その分、内政にも力を入れた時期だと思われる。そして今川家、上杉家、武田家とは何度も同盟を結んでは破棄する外交の繰り返し。

第四章では「北条氏直と徳川家康・豊臣秀吉」として天下の大勢が定まりつつあった中、関東の雄として存在感を見せていた北条家に圧迫が加えられていく様子が描かれる。

名胡桃城をめぐる真田昌幸との抗争や、佐竹・結城氏との闘い。天下をほぼ手中におさめた豊臣秀吉にとって、落ち着く様子がない関東平野は目立っていたに違いない。何らかの手段で統治せねばならないことや、そのためにはその地を治める北条家と一戦を交えなければならないことも。

終章は「小田原合戦への道」と籠城を選択した北条氏が圧倒的な豊臣連合軍の前に降伏していくさまが描かれる。

敗戦の結果、氏政は切腹、氏直は高野山へ追放されるなど、各地に散り散りとなった北条家。

北条家を滅亡に追いやった小田原合戦こそ、戦国の最後を締めくくる戦いと呼んでもいいのではないか。

もちろん、戦国時代は大坂の役をもって終焉したことに異論はない。ただ、全国統一という道にあっては、小田原の戦いが一つの大きな道程になったことは間違いないと考えている。

小田原の戦いで敗れたことで関東の盟主が徳川家に移った。それなのに小田原においては徳川の名を聞くことはない。

400年たった今も、小田原の人々は北条家の統治に懐かしさを覚えているかのようだ。よほど優れた内政が行われていたのだろう。

この度、小田原の人々から北条家についての思いを伺ったことで、私は北条家の各城を巡ってみようとの思いを強くした。

もちろん本書を携えて。

‘2018/11/10-2018/11/12