映画化された長編で知られる著者だが、短編集である本書でもその才能は光っている。

本書は比較的長めの二幕物の戯曲一編と、短編が六編で成っている。

著者の作風はどちらかというとダーク調の語り口、世界観に基づいている。本書もまた、その作風に通ずるものがある。

巻頭を飾る「犬を撃つ」は、一番印象を受けた一編。アメリカのサウス・カロライナ州のイードンという町が舞台になっている。観光による町の活性化のため、町が徘徊する野良犬の始末をブルーという男に依頼する。ブルーはベトナム帰りの元兵士で、戦場で極限状況の中に居続けていた。

ブルーは居場所を得たかのように、野良犬を撃つ。そして、ブルーの人生の中で無縁だった女との関わりができる。小さなイードンの町で男達と女達がくっついては別れる。ブルーもその中で人並みの恋愛を求めるが、幸福はブルーには訪れることがない。そして犬撃ちという仕事の非倫理性が問題となり、行ブルーから犬撃ちの仕事が取り上げられてしまう。そのとき、ブルーの鬱屈が臨界点を越え、という話。

孤独な上に、さらに戦場で心を痛め付けられた男の内面を、外からの客観視点だけで描いている。状況の変化はブルーの内面にどう影響を与えるのか。無口なブルーのわずかな台詞と状況からブルーの内面を炙り出す様は鮮やか。設定や描写、結末ともにダークな苦味が残る一編だ。

続いて「ICU」。人生に破れ、何かに追われて病院に忍びこんだダニエルの物語。読者には最後まで何にダニエルが追われているのか明かされない。ダニエルを探す男達の存在が伝聞で聞こえてくるだけである。

病院のICUという、医療の真髄の場所でダニエルは一ヶ月を過ごし、追っ手をやり過ごそうとする。しかし、マイケルという名の患者との会話を通し、ダニエルが何から追われているのかがマイケルの言葉を借りて読者に仄めかされる。しかし、そのような分かりやすいスパイ小説的な展開は本編の表の顔でしかない。おそらくは、ダニエルや我々読者は得体のしれないモノ、つまり自分以外の世界に常に追われているのだ、という寓意を読み取った。

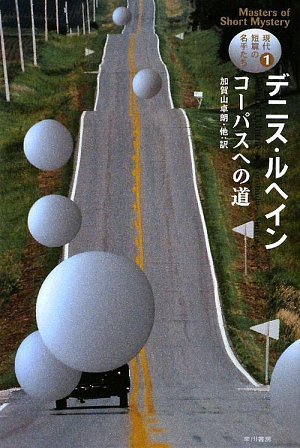

三つ目は「コーパスへの道」。本書のタイトルチューンである。

高校生活最後のアメフトでヘマをし、チームを敗北に導いたライル。ライルに仕返しを食らわそうと空き巣に入るチームメイトたちの乱暴狼藉を描いている。若さゆえの無謀さでライルの家のを破壊するも、偶然帰ってきたライルの妹ラーリーンにその場を目撃される。しかしラーリーンはその破壊に手を貸すばかりか、その勢いで別のもっと豪勢な家への空き巣を提案する。果たしてそこに行った破壊者達は・・・というのが筋。若さゆえの破壊衝動と、権威には弱い人の心の裡を上手く描いている。

4編目の「マッシュルーム」も、危うさにあこがれる若者の心と、行き過ぎる危険の手前で恐れをなす揺れ。その様子が短い掌編の行間に描き表されている。銃の威力が、無音で、ひそやかな動きによって表されているのが印象的な一編。

5,6番目に収められた二編は、お互いに関連している。5番目に収められた「グウェンに会うまで」と6番目の「コロナド」。前者は短編で、後者は戯曲。しかし時間の前後関係では逆である、つまり戯曲が短編の前に来る。短編は、ムショから出所した男を迎えにきた父と思しき男。しかし、父と思しき男は、主人公が収監前に起こした事件で得た成果物を狙っている。事件の過程で、その男は主人公の恋人をも死に至らしめる。戯曲は犯罪に手を染める前の主人公と恋人が事件に深入りしていく様を描いている。短編と戯曲の取り合わせは珍しく、興味深く読めた。ちなみに短編の男二人の交わすやりとりはスリリングで、会話の妙に満ちており、著者がその前段階を戯曲化したくなる気持ちもわかる。ただ、戯曲コロナドは、本書でも紙数を占めており、戯曲慣れしていないと少々辛い。私も辛かった。しかし短編との取り合わせはやはり魅力である。

最期をかざるのは「失われしものの名」。正直いってこのダウナーな世界観には今イチはまり込めなかった。妄想癖を持つ男の一瞬を切り取った一篇だが、本書の他の編にない異色の雰囲気をまとっている。

‘2015/1/29-2015/2/3