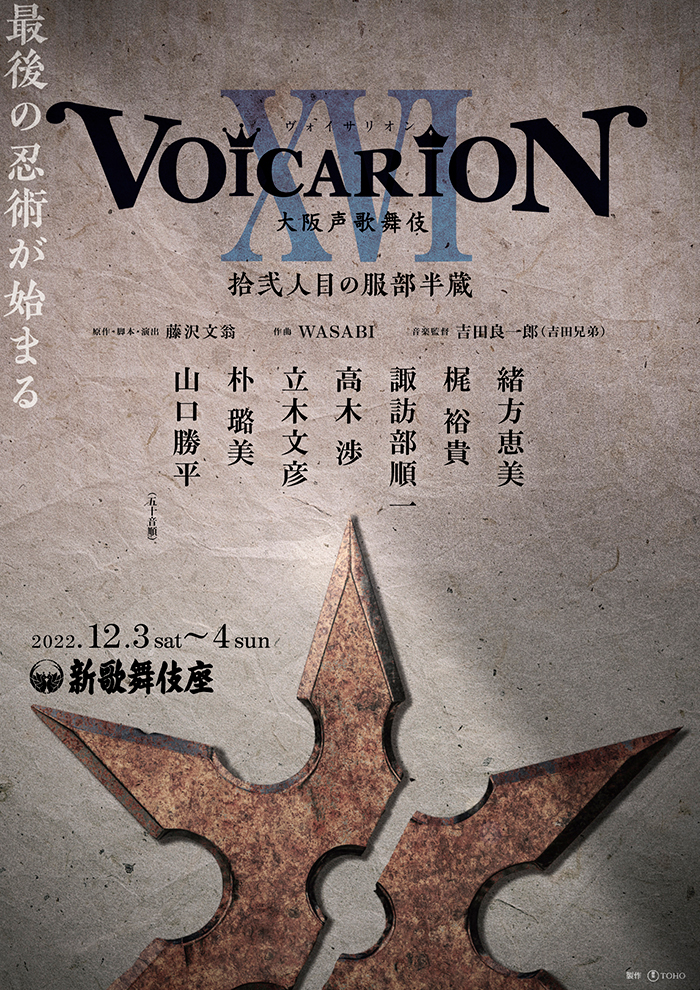

私が舞台を見るのは約一年ぶりだ。昨年の冬、大阪の上本町で「VOICARION ⅩⅥ 大阪声歌舞伎 拾弐人目の服部半蔵」を観て以来。

つまり、この一年間、VOICARION以外の舞台は全くみていなかった。メディアでも我が家でも某劇団に関する話題が飛び交っていたにもかかわらず。

昨年見た舞台のサブタイトルは「プレミア音楽朗読劇」となっていた。さらには「大阪声歌舞伎」とも。

本作も同じく朗読劇のはずだが、昨年のようなサブタイトルはつけられていなかった。

確かに、本作の演奏陣はグランドピアノやチェロ、バイオリン、フルート、パーカッションと西洋風で統一されている。

さらに、本作の登場人物にはナポレオンとタレーランがいる。つまりフランスが舞台だ。

そのため、「声歌舞伎」のサブタイトルはそぐわない。

本作の主人公は世界史上でも有名なナポレオンとタレーランの二人ではない。

本作の主人公はアントナン・カレーム。

私は実は本作を見るまでこの人物のことは全く知らなかった。フランス料理の歴史を語る上では筆頭に挙げられるほど有名な料理人だそうだ。

また一つ、自分の無知を思い知らされてしまった。

主人公が料理人であるため、舞台の設えは厨房をモチーフにデザインされている。

観客から見た舞台の構造は、上から三段に分かれている。一番上には鍋やレードルが吊り下げられ、厨房のような雰囲気を醸し出している。

そして、その下の中段には演奏陣が並んでいる。最も下、つまり観客から見ると少し上の目線に位置するのが朗読陣だ。

朗読陣には4名が並んでいる。観客から舞台をみて左から右にかけて、マリー役の井上喜久子さん、カレーム役の朴璐美さん、ナポレオン役の大塚明夫さん、タレーラン役の緒方恵美さんが並んでいる。

4人は朗読劇の間中、その場から動かない。出番がくればスポットライトに立ち、出番が終われば暗がりに座る。

出番の時は台本を手に朗読を行う。全員が声優を本職としているため、朗読の技はさすがだ。昨年の舞台でも同じことを思ったが、朗読がこれほど芸に昇華することを本作でもあらためて感じた。

昨年の舞台では同じ声優さんが別々の配役を担当していた。それが舞台上に不思議な効果を生んでいた。

その一方で、本作は一人一役に固定されている。緒方さんが演じるのはタレーランのみ。

そのかわり、各日の午前と午後の部によって担当する声優さんが変わる。タレーランだけでなく、マリーもナポレオンもカレームも。

東京では41公演が予定されているが、おそらくそのすべての公演ごとに配役のパターンが変わっているはずだ。

一公演の間は一人一役だが、別の日をみるとまったくちがう組み合わせで演じられる。

私が見た公演では、それぞれが完璧に役にはまっていたように思った。が、別の日はナポレオンを女性が演ずることもあるようだ。

でも、それぞれが男性も女性も演じ分けられるのだから、そうした区分けは不要だろう。本作でも男性のタレーランを女性の緒方さんが演じていたのだし。

それが観客にとって新たな発見をもたらす。

まさに朗読劇だからこそできるやり方だと感じた。

そして演奏陣も素晴らしかった。ピアノとバンドマスターを兼ねて見事に舞台を占めてくださった斎藤龍さん、ヴァイオリンのレイ・イワズミさん、チェロの堀沙也香さん、フルートの久保順さん、そしてパーカッションの山下由紀子さん。

フランスの激動の動きを具体的に説明するのが朗読陣のセリフだとしたら、演奏陣の皆さんは当時のフランスの空気を音楽に奏でていた。

また、本作も脚本が素晴らしいと感じた。

本作には、演奏陣による音楽、銃声が派手に音を立て、スモークが流れる演出もある。

ただし、朗読劇という性格上、俳優が動きで観客の目を惹くことができない。

つまり、脚本が演目の出来を大きく左右する。

本作はその肝心の脚本がお見事だと思う。

随所に印象的なセリフが語られ、それが私たちを当時のフランスの激動へと連れて行ってくれる。

また、脚本がお見事だと感じたのは、全編に通じるテーマが深いことだ。

そのテーマとは戦争と平和。

ロシアの文豪トルストイが著した大河小説のタイトルと同じだが、奇しくもこの小説が取り扱う時期も本作と同じナポレオン時代だ。

ナポレオンといえば、世界史上でも傑物としられている。一代でコルシカの貧しい出から皇帝へと上り詰め、人類史上でも有数の出世頭として名を残した。

だが、その生涯は戦いに次ぐ戦いであり、平和とは対極のイメージを持つ。

本作のユニークな点は、戦争を体現するナポレオンに対し、平和のひと時の象徴ともいえる料理を配置したことだ。料理人とはすなわち平和を作る人。

フランス料理を創始したとされるアントナン・カレームが体現する平和と、ナポレオンの嵐のような戦いの一生を組み合わせたところに本作の妙味がある。

戦争と平和を料理という観点から解釈しなおし、それを当代きっての偉大な人物になぞらえた点こそ、原作と脚本と演出をやり遂げた藤沢さんの卓見だと思う。

果たして戦いと料理は両立するのか。

本作では、最初は反発し合った二人が心を通い合わせていく様子が描かれる。それと同時に、同志だったはずのタレーランとナポレオンの間に隙間風が吹き始める。ナポレオンは皇帝という立場に縛られ、いつしか自由の心を失っていく。その一方で、戦争に傾倒するナポレオンの心中は、平和な体現者であるカレームと心を通わせ始める。

人を否応なく変えていく権力の恐ろしさと、権力に引きずられる人の心の弱さ。それが、戦争と平和という対立するテーマに集約されていくところに引き込まれた。

料理と戦争は、一糸乱れぬ統制を求める点で共通しており、対立するテーマではなく、むしろ近しい関係にある。

また、それぞれの人生には思い出となる食べ物がある。そこに人の哲学や信条が込められる(本作では硬いパンの上にある人生として二人の共通点が語られる)。

ということは、戦争と平和も互いに相いれぬ概念ではなく、ともに人の営みの上にある概念なのだ。

だからこそ、タレーランがウイーン会議でフランスは救われたと話す後に語る「世界は同じ晩餐会に参加している」というセリフが説得力を持つ。

戦争も平和もしょせんは人の織りなす社会の一側面に過ぎない、と。

今の世界情勢が私たちに突きつける世相を鑑みるに、本作の提示するテーマは考えさせられる。

ウクライナとロシアのいつ終わるともしれない戦い。イスラエルとパレスチナの長年にわたる争い。

戦争が愚かなことは事実だが、なぜいつになっても戦争は終わらないのか。

わが国では遠くの国の出来事として、私も含めて他人事に感じている。そして、おいしい酒や料理に舌鼓をうっている。

この矛盾こそが今のこの星の現実であり、私たち人間の永遠に克服できない業なのかもしれない。

本作もまた、機会があればもう一度観たいと思える作品だ。

‘2023/12/17 19:00開場 シアタークリエ

https://www.tohostage.com/voicarion/2023spoon/index.html