私にとってビートルズはベストワンのミュージシャンではない。しかし、ロックの歴史でオンリーワンを挙げろと言われれば、文句無しにビートルズを挙げる。彼らはまさに偉大な存在だ。私が生まれた時、すでにビートルズはこの世にはいなかった。にもかかわらず、彼らは私にも影響を与えている。彼ら以降に登場したミュージシャンの多くを通して。

私はビートルマニアではないし、彼らのファッションには特に感銘を受けていない。彼らの他にも好きなミュージシャンは多数いる。だが、彼らの生み出したアルバムは今も聴くし、好きな曲もたくさんある。

私は自分の好きな曲を“Google Music”でリストにしている。私の好みの順に並べて。そのリストの百位以内でビートルズの四人が作った曲をピックアップしてみた。3曲目「woman」、17曲目「(Just Like) Starting Over」、30曲目「Here,There And Everywhere」、36曲目「all those years ago」、43曲目「strawberry fields foerver」70曲目「come together」、76曲目「please please me」。ジョンの曲が多い。7曲のうち5曲を占めている。そして、ポールの作曲した曲は一曲しか含まれていない。そのことが意外だった。

しかも、ビートルズの解散後にポールが発表した曲が一曲も入っていない。ウィングスやソロ作、マイケル・ジャクソンやスティーヴィー・ワンダー、エルビス・コステロとのコラボ作もランク外だ。「Yesterday 」「Let It Be」「Hey Jude」など、ポールがビートルズ時代に生み出したメロディは不滅だ。メロディーだけ取り上げるなら、ポールは天才といってよい。ジョンよりも遥かに優れたメロディーを多く作ったのはポールのはず。なのに、ビートルズ解散後にポールが発表した曲が私の印象に残っていないのはどうしたわけだろう。

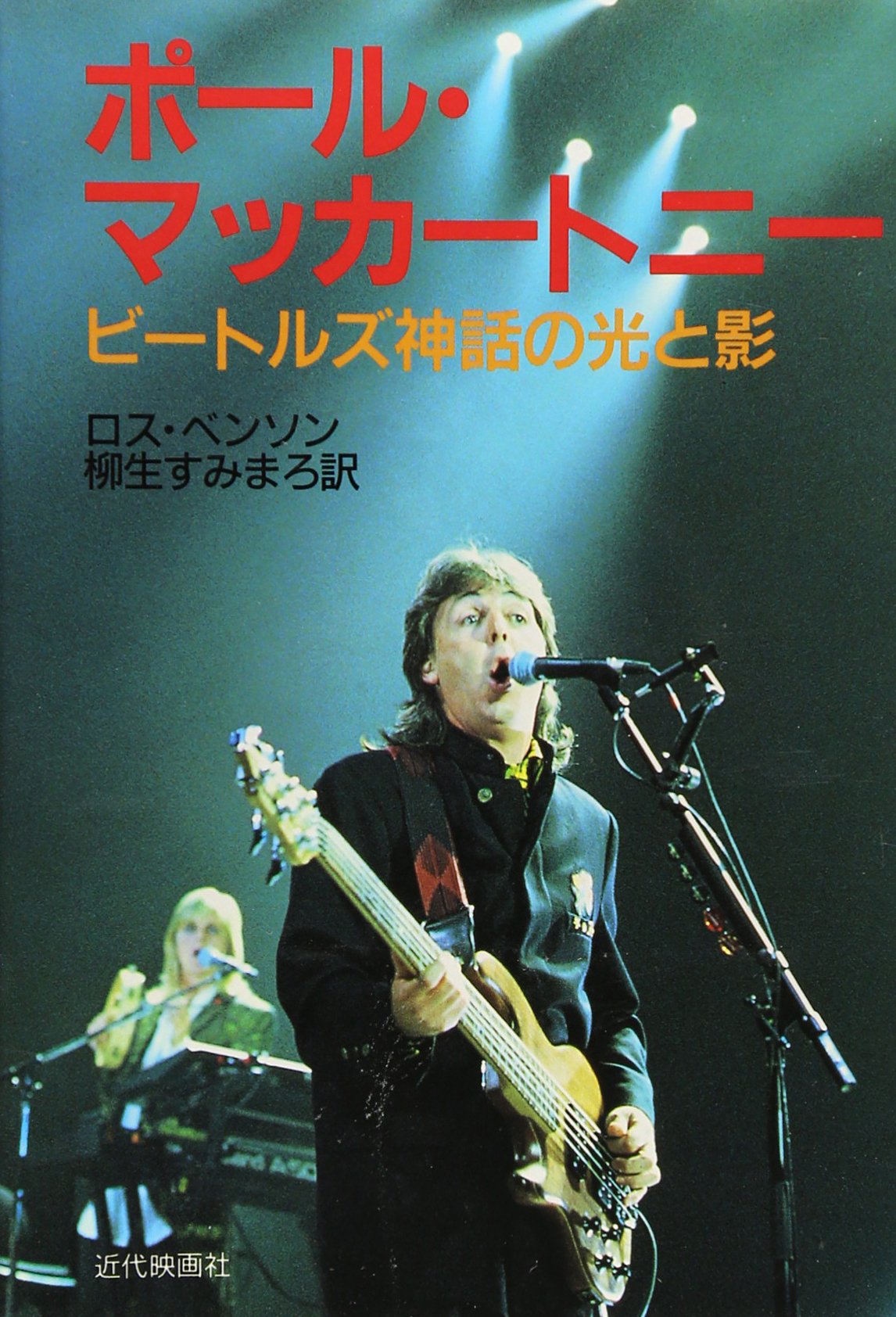

その鍵を解くにはジョンの存在が欠かせない。ジョン・レノンとの複雑なライバル心と友情をはらんだ関係。そのライバル心や友情がポールの才能を引き出したことはまぎれもない事実だろう。本書には、ポールの視点に沿ったジョンとの出会い、友情…緊張、そして反目の日々が描かれている。

ポールの側に立っているため、本書はジョンには辛い。オノ・ヨーコにも辛辣だ。ビートルズの前身バンド、クォリーメンにポールが加入した時点で、ジョンに「リーダーは俺だ」という感情があったことを本書は指摘する。確かにポールとジョンには固い友情がむすばれた。だがしょせん、二人の生まれ育った環境は違っていた。そのことを著者は幾度となく読者に伝える。

アッパーミドル階級の伯母夫婦のもと、小ブルジョアの価値観の元で育ったジョン。それに比べ、労働者階級に生まれたポール。ただ、ジョンはシニカルで世の中に対する反抗をあからさまにしていた。ポールの母が若くして亡くなったことでポールがロックに自らの感情のはけ口を求め、同じく母親が不在だったジョンとの距離は縮まった。とはいえ、それは違いすぎていた二人のバックボーンの差を埋めるまでにはいかなかった。著者はその事実を踏まえた上で、それほど生まれが違った二人だったからこそ互いを補い合え、音楽という一点で最強のタッグになりえたのだと主張する。

ところが、二人の素朴な思いを遙かに超え、ビートルズは規格外の成功を収めてしまう。ブライアン・エプスタインがマネジャーとして関わるまではまだ良かった。ジョージ・マーティンが非凡にプロデュースを行い、その判断でピート・ペストを首にするまでも。だがビートルマニアが世界を席巻した途端、ビートルズは彼ら自身にとっても手に負えない、地球上でもっとも富を生むアイコンと化してしまう。

本書はそのあたりの出来事を描き、名声が彼らを縛ってゆく様子をたどってゆく。リバプールの若者が好きな音楽で身を立てようとした思い。その思いから遙かに巨大になったビートルズはビジネスの対象になってしまった。ビートルズの利権を巡ってさまざまな有象無象が集ってくる。そしてビジネスの事など何も知らないビートルズのメンバーとマネージャのブライアン・エプスタインから金を巻き上げてゆく。ポールはその状況に我慢がならず、ビジネスのスキルを磨こうとする。さらには、ビートルズの音楽にも新たな地平をもたらそうとする。

その努力が「リボルバー」や「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」となって結実する。ジョンは成功とドラッグに溺れ、ビートルズの主導権はジョンからポールに移る。リーダーの座を奪われたことに我慢ならないジョンとポールの間には隙間風が吹き始め、さらには反目へと至ってしまう。

アラン・クラインはエプスタインが亡くなった後、ビートルズの財政を一手に握った人物だ。この人物の悪評はいろいろと伝えられている。ポールが徹底してアラン・クラインに非協力を貫き、ポールがビートルズのビジネス面の手綱を取り戻すため、婚約者リンダの父リー・イーストマンにマネージメントを任せたことなど、あらゆるポールの動きはジョンの心を逆なでする。ミュージシャンからビジネスマンの視点を備えようとしたポールと、自分の思い描くミュージシャンの理想にあくまで忠実であろうとしたジョンの反目。

ビジネスの利権が彼らの才能とその果実をかたっぱしからついばみ、さらにはヨーコやリンダといった周囲の女性が事態をややこしくした。ポールがビートルズをどれだけ継続させようと心を砕いても、全ては空回りし裏目に出る。ビートルズはポールが解散宣言を出したことが解散への引き金を引いたと一般には言われている。だが、実は内々ではジョンが最初に脱退の意志を示したという。そのことは本書を読んで初めてしった。

ジョンとポールの間に生じた微妙な心のすれ違いを本書は描いていく。私はビートルズが解散に至るあらましはある程度は理解していた。けれど、本書を読むとビートルズの解散が避けようもなかったことが納得できる。行き過ぎた成功は、成功した当人をもむしばむ。そして当人たちにも害を与えるものへと変質する。ポールはそれに気づいたのだろう。本書から学べるのは、成功とは入念にイメージされた状態でなされるのが理想ということだ。

ビートルズが解散する前後、ポールがどれほど精神面で落ち込んだか。ポールが二作のソロ作品を世に問い、そこからウィングス結成に至った理由とは。その理由やいきさつも本書は描いている。

リンダ・マッカートニーがウィングスのメンバーだったことは私も知っていた。だが、それはリンダの意志ではなく、ポールの強い意志によるものだったこと。実はリンダ本人はウィングスのメンバーであり続けることに苦痛を感じていたことなどは、本書で初めて知った。

そしてジョンの死去。私が本書を読んだ理由は、ジョンの死に対するポールの感情を知りたかったからだ。ポールが泣いたことや、レポーターから感想を聞かれて「It’s a Drag」と言ってしまったことなどが本書には紹介されている。そしてとうとう、ジョンとポールが仲良く語り合うことがなかったことも。

ところが、Wikipediaのジョンの項を読むと、違うことが書かれている。ここに書かれたエピソードが本当であれば、ぜひその事実は本書にも紹介して欲しかった。ジョンにつらく当たっている本書だからこそ。

もう一つ本書に紹介されていることがある。それはジョンが死ぬ年の一月のこと。ポールが成田空港で麻薬取締法違反で逮捕されている。その時のいきさつは本書には詳しい。そして私は詳しいことを本書で初めて知った。

本書はポールの50歳を機に書かれた。80年代に著名なミュージシャンとコラボレーションに挑んだことや、リヴァプール・オラトリオの新たな試みなど。それにもかかわらず、著者はポールの才能にかつての鋭さがなくなったことを指摘している。残念ながら私も同じ意見だ。著者が本書でジョンを辛く書けば書くほど、ポールにとってジョンが欠かせない親友だったことが伝わって来る。マイケル・ジャクソンもスティーヴィー・ワンダーもエルヴィス・コステロもジョンのかわりとはなり得なかった。ポールにとって。

ポールが誰よりも優れたメロディー・メーカーなのは言うまでもない。そしてそれらの曲の多くは、ジョンとの複雑な関係がなければ生まれなかったかもしれない。親友とはなれ合いの関係ではない。二人の関係のように時には協力しあい、時には反発しあい、素晴らしい成果を生み出すものではないか。

ポールは七十才を過ぎてもなお、アルバムを発表し続けている。評価も高い。そして、私も本書を読んだことをきっかけに、ポールのビートルズ以降の全作品を聞き直している。その中で光る曲を見つけられれば言うことはない。それだけでなく、今だからこそ永久に残る曲をもう一曲生み出して欲しいと願うのは私だけだろうか。ポールとジョンは音楽だけにとどまらず、人類史の上でも不世出のコンビ。だからこそ、ジョンがポールの中で息づいていることを知らしめてほしい。

’2018/05/01-2018/05/03