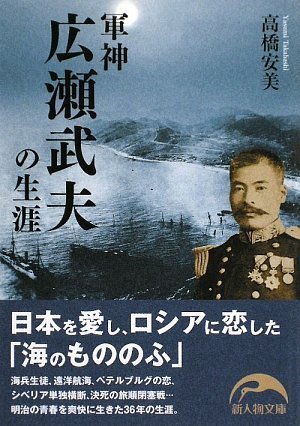

本書が取り上げている広瀬武夫。

実はつい最近までの私が持つ広瀬武夫への知識は、ごくわずかでしかなかった。

せいぜい、日露戦争において活躍した軍人として。

特に、旅順港を巡る戦いでどのような役割を果たしたのか。その人となりは。なぜ軍神と奉られたのか。東郷平八郎や乃木希典のような元帥格でもない中佐が軍神として、広瀬武夫命として祭神として祀られるようになったのか。

そうした広瀬武夫についての詳しい知識は私にはなかった。

2020年夏に仕事で大分に出張した際、前日に原尻の滝や岡城跡や竹田の街並みを訪れた。

竹田の街に足を踏み入れるとすぐに出会ったのが廣瀬神社。立派なたたずまいの鳥居を見かけ、つい立ち寄ってみた。

そして、廣瀬神社の祭神ってあの広瀬中佐?という驚きを得た。

広瀬中佐についてつたない知識しか持っていなかった私は、なぜ豊後竹田に廣瀬神社があるのかも知らずにいた。

竹田は広瀬中佐の出身地である。日露戦争の当時、軍神として奉られるほどの活躍が報じられ、各地に広瀬中佐の銅像が建てられた。

出身地の竹田には神社が建立された。それがこの廣瀬神社だ。

境内には広瀬中佐に関する資料館も建てられていた。廣瀬武夫記念館だ。私はもちろん、中をじっくりと見学した。

軍人として旅順港封鎖作戦において前線の陣頭に立って指揮をとり、自らが沈没させた船に取り残された部下を助けるため、三回も船の中を探し回り、ついに捜索を断念して本船に戻ろうとした刹那、砲弾で命を散らせたその最期。

私が廣瀬武夫記念館で知った広瀬中佐の実像とは、軍神としての姿だけではない。

漢詩を良く詠み、柔道家であると同時に謹厳で実直な人物。それでいて、ロシアに留学していた際は、ロシアの武官令嬢と恋に落ちるなどの話もあった偉丈夫。

廣瀬武夫記念館には、ロシアで広瀬中佐に熱い思いを寄せた二人の女性のうち一人からの手紙も展示してあった。

また、広瀬中佐はロシアから育ての母である祖母に向けて絵葉書を何度も送ったそうだ。その手紙の実物が廣瀬武夫記念館には数多く展示されていた。その孝行心にも印象を受けた。

武の人としてだけではなく、文の人としても才能を持っていた広瀬中佐。明治の時代が生み出した偉人であり、私にとって目指すべき人として映った。

本書は、廣瀬神社と廣瀬武夫記念館を訪れた私が、より深く広瀬中佐の人となりを知りたいと思って読んだ一冊だ。

本書はいわゆる伝記にあたる。

竹田の広瀬記念館の展示も時系列でその生涯を追い、人となりを教えてくれた。が、展示物だけでは理解がおぼつかない。

本書はそれを文章の形で補完してくれる。

広瀬中佐の生涯が教えてくれること。それは、明治という時代のある一面に過ぎない。

だが、明治時代がわが国のピークの一つであったことに異を唱える人は少ないはずだ。

毀誉褒貶はあるかもしれないが、明治とはわが国の歴史でも特筆すべき時代であった。

富国強兵の名の下に教育が整備され、国が強力なリーダーシップを発揮した。

もちろん、わが国の歴史を見渡せば、広瀬中佐に匹敵するような方はいつの世にもいたことだろう。

だが、広瀬中佐には残された肖像画や遺品が多い。後世の私たちがその面影をしのぶことができる手がかりに富んでいる。

さらに、戦争放棄をうたった現代の私たちは、軍人という存在を身近に感じることが少ない。

直近の軍人といえば、日本が大敗を喫した第二次大戦の軍人の肖像が真っ先に浮かんでしまう。

日本が勝った戦で、その活躍を容易にしのぶことが出来る直近の人物こそが広瀬中佐だ。

しかも広瀬中佐は私たちにとっての雲上人である元帥ではなく佐官である。それもあって私たちにとって手の届く位置にいる。

広瀬中佐は、わが国が世界を驚かせた日露戦争の勝利に多大な貢献を果たした。

わが国は明治維新から短期間で成長を遂げ、日露戦争に勝利するまでに至った。それは世界史上における奇跡の一つであり、広瀬中佐の生涯は、その軌跡の一つの好例でもある。

寺子屋の教育から数十年。広瀬中佐のような国際派の軍官を生む明治へ。明治は、国の整備と成長が成果となって国民に還元され続けた幸せな時代だ。

言うまでもなく、今のわが国の状態は明治期の高揚からは程遠い。

いくつでもその理由は挙げられるだろう。

その一方で、今の時代があらゆる面で明治時代に劣っていたかというと、そうも言い難い。

組織や国が優先される社会は息苦しい。

さしずめ、国に殉じた広瀬中佐の最期などは、息苦しい明治の空気に押し殺されたと言えるのかもしれない。

だが、広瀬中佐はそうした世の中であっても、個の力を鍛え上げることで生き抜いた。

広瀬中佐をつき動かした力とは何なのだろう。それが本書には記されている。

勤王主義。

広瀬家がどのような家だったのか。広瀬中佐がどのような思想の影響を受けて育ったのか。本書の前半で語られるのはそうした背景だ。

かつて天皇家が南北に分かれて戦った南北朝時代。後醍醐天皇を戴き、南朝方について足利家に抗した武将たちがいた。南朝に殉じ、戦地に倒れたそれらの武将たちは、後世、尊王家から大いなる尊敬が払われた。楠木正成や新田義貞、北畠顕家などのそうそうたる武将に並んで称されるのが菊池武光だ。

菊池武光に代表される菊池一族の影響は竹田にも及んでいた。広瀬家にも代々、その遺徳が伝わっていた。

「いいか、わが家の祖先は、勤王を旗印に起ち上がり、最後まで勤王に殉じた。したがって、われわれ子孫もまた勤王に終始しなければならぬのじゃ」(10ページ)

といったのは広瀬中佐の父、重武。幕末には志士として活動した父の言葉はすなわち祖母の智満子の言葉でもある。

上にも書いたように広瀬中佐がロシアから何度も絵葉書を送った相手こそが祖母の智満子。育ての母である祖母の影響は大きい。そうした環境で育った広瀬中佐の生涯が勤王主義に終始したことは当然だ。

広瀬中佐の幼き頃から、こう教え込まれていたはずだ。

国のために役立つ人間になる。天皇や国に殉じるため、個の能力を極限まで高める。培ったその能力は天皇家を頂点とした国のために使う。

明治とは、今の私たちから見ると窮屈で息苦しい時代だ。

だが、勤王主義に生きる人々にとっては逆だったのはないだろうか。

長きにわたった武家政権からようやく天皇を頂点とした政権に移り、わが世の春と水を得た魚のように感じていたのではないか。

今の世の全てが悪いとは決して言えない。

が、天皇家を戴いた明治はGHQによって否定された。そのかわり、経済大国として生きる道を見いだしたはずが、バブル後の失われた数十年によって自信を失った。今や技術立国としての誇りすら地に堕ちた。

結果、国としてのよりどころを失ったのが今のわが国の姿だと思う。

広瀬中佐の生き方を追ってみると、国としての何かの柱が必要と思えてならない。

それが皇国主義である必要も拝金主義である必要もない。だが、違う何かが必要だ。

多様性国家を打ち立ててもよい。サブカル立国としての未来に賭けてもよい。

あるいは、観光立国として生きるのもよいかもしれない。私が竹田の街並みを愛でたように。

また竹田には訪れたいと思う。廣瀬神社にも。

2020/11/21-2020/11/26