隔月で知り合いの税理士事務所からお便りのDMをいただいている。その表紙には毎回、代表の方があいさつを兼ねた文章を載せている。

ある号の表紙でとても印象に残ったことが載っており、弊社法人のFacebookアカウントで転載させていただいた。それがこちらだ。

一、人の長所を初めから知ろうとしてはいけない。人を用いて初めて長所が現れるものである。

二、人はその長所のみをとればよい。短所を知る必要はない。

三、自分の好みに合う者だけを用いるな。

四、小さい過ちをとがめる必要はない。ただ、仕事を大切にすればよい。

五、人を用いる上は、その仕事を十分に任せよ。

六、上にある者は、下の者と才智を争ってはいけない。

七、人材は心ず一癖あるものである。それは、その人が特徴のある器だからである。癖を捨ててはいけない。

八、以上に着眼して、良く用いれば、事に適し、時に応じる程の人物は必ずいるものである。

九、小事を気にせず、流れる雲のごとし。

これは徂徠訓。ここでは九条までが載っている。が、一般には八条からなっているようだ。

原文はこうだ。

一つ、 人の長所を、初めより知らんと求むべからず

人を用いて 初めて、長所の現れるものなり

二つ、 人は その長所のみを取らば、すなわち可なり

短所を知るは要せず

三つ、 おのれ が 好みに合う者のみを用うるなかれ

四つ、 小過を、とがむるなかれ

ただ事を 大切に なさばすなり

五つ、 用うる上は 信頼し、十分にゆだねるべし

六つ、 上にある者、下にある者と才知を争う事なかれ

七つ、 人我は必ず 一癖あるものと知るべし

但し、その癖は器材なるが、ゆえに 癖を捨てるべからず

八つ、 かくして、上手に人を用うれば、事に適し

時に応ずる人物、必ずこれにあり

これらは為政者向けの内容だ。組織の中で上に立つものの教えと言うべきか。私も年齢的にリーダーシップを発揮しなければならぬ年齢に差し掛かっている。ところが、人を教え導けるようになりたいと願ってはいるものの、なかなか思ったようにいかない。

そう悩んでいたところ、DMの表紙にあった徂徠訓の教えが私の心に刺さった。これを一つの原則として肝に銘じ、暗記できるぐらいになりたいと思った。そして、荻生徂徠という人物に興味を持つきっかけにもなった。

昨年と一昨年は上杉鷹山、細井平洲、徳川光圀、二宮尊徳といった江戸時代の高名な学者の遺跡や遺訓を集中的に学んだ。となれば、荻生徂徠も学ばねばなるまい。いや、むしろ遅すぎたくらいだ。

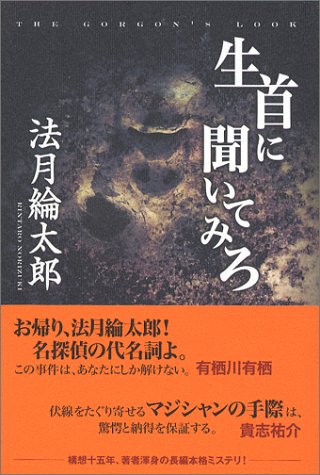

本書を読んで思ったのは、荻生徂徠の人間的な一面が描かれていることだ。人間臭さとでも言おうか。

私は聖人を簡単には信じない。自らの欲を滅し去り、品行方正で一生あり続ける。そんな人物が描かれていたとすればそれは絵空事。江戸時代の人物にしてもそう。学者として高名であることと、その人物が人間的に非の打ち所のない人物かどうかは別の話だ。本書で荻生徂徠が聖人ではなく人間的に描かれていたことは、私に本書への親しみを持たせた。

もちろん、本書で書かれた荻生徂徠がそのままの人物であるはずがない。著者の解釈や脚色が大いに混じっていることだろう。だが、それをおいても本書で描かれた荻生徂徠からは人間の生身の姿が漂ってくる。

荻生徂徠の教えの神髄は私にはまだつかめていない。が、荻生徂徠が学問を修めてきた道は理解できたように思う。それを要約すると徹底した原典への参照だ。原典を読み込むあまり、漢文を書き下し文に頼らず読めるようになった徂徠。私たちも中・高の古典の授業で漢文には触れた。その時、私たちは書き下し文を使って読むことを教えられた。書き下し文とは、レ点や一、二点が漢字の横につくあれだ。本書によると、書き下し文を使って漢文を読むことは江戸時代でも当たり前だったようだ。当時の人々もそうやって漢文を学び、読み解いていったのだという。しかし、荻生徂徠は書き下し文に頼ることを拒んだ。漢字そのもので読み下してこそ原典の精神に触れられる。それが荻生徂徠の掴み取った信念だったのだろう。

漢文へのこだわりは、荻生徂徠を唐音の習得へと向かわせる。そして仲間内で勉強会を開いてはひたすら学問に打ち込む日々が続く。

そんな荻生徂徠の生計は何で成り立っていたか。それは柳沢家の江戸藩邸の住み込みの学者として。自ら学ぶうちに柳沢家に取り立てられ、そこで長らく養われた身。それが荻生徂徠の生き方だった。その暮らしは確かに荻生徂徠の衣食住を保証した。しかし、一方で荻生徂徠を世に出る機会を妨げ続けた。

柳沢家といえば柳沢吉保公が有名だ。徳川綱吉の側用人として知られている。私はよく山梨に行く。恵林寺にも。恵林寺には柳沢吉保公の像が安置されている。もともと武田家の家臣だった柳沢家だが、吉保公が将軍綱吉のお気に入りとなり、出世を果たした。荻生徂徠も主家の隆盛に従い、藩邸でお抱えの学者として生活できたわけだ。

だが、綱吉が亡くなり、家宣に将軍が変わった。柳沢家も吉保公から次の代に変わった。すると荻生徂徠のような学者をいつまでも養っておけない。つまり、荻生徂徠も世に出て糧を得なければならない。そのような境遇の変化があって初めて腰を上げるあたり、野心が少ないとみるのか、要領がよくないとみるのか。それは私にはわからない。ただ、本書で描かれる荻生徂徠は、自らの名声が世に伝わらないことを気に病む人物として描かれる。新井白石や室鳩室、伊藤仁斎といった荻生徂徠の学問を軽視する人々をけなし、誰かに自らの学問が認められたといっては喜ぶ。そんな人間的な荻生徂徠がたくさん描かれている。それが本書の特徴だ。

とはいえ、本書は軽いだけの本ではない。それどころか、至るところに漢文の読み下し文や古文訳が引用される。それらの部分を読み進めるのは、正直、古文に慣れていないとしんどい。私も苦しかった。

しかし、その部分を突破しないと、朱子学を凌駕した荻生徂徠の業績は見えてこない。晩年の荻生徂徠は将軍吉宗のブレーンとして政治の要諦を教える役目を担った。つまり、為政者が持つべき視点こそが、荻生徂徠の学問の要諦なのだろう。

本書の270Pにはこう書かれている。

「むろん儒学は老荘の学(道教)や仏学と違って政治を重視するが、宗儒や江戸期のこの時代までの儒者は道徳とか仁義とかを政治に優先させた。身を律することに重きをおいた。徂徠はそれを引っ繰り返し、政治を道徳や仁義から切り離した。儒学の世界を根底から覆した」

私はこの文にこそ荻生徂徠の業績の要点が込められていると思う。著者が言いたかったことも。

つまり徂徠は、来るべき科学万能時代を先取った人物。道徳や仁義ではなく、より科学的な営みとして政治をとらえた先進性こそ畏敬すべきなのだ。もちろん、その良し悪しや評価基準は時代によって変わる。だが、その思想を封建時代に打ち立てたことは評価されるべきだ。徳川吉宗の行った政治が享保の改革として今に伝えられているのも、徂徠の薫陶が少なからず影響を与えているに違いない。

今の私は荻生徂徠のすごさを上に書いたような内容でしか理解できていない。そして、冒頭に掲げた徂徠訓ですらまだ理解の途中だ。経営者としてはまだまだ荻生徂徠から学ぶべき事は多い。人間味を備えた経営を行うための教訓として。

‘2018/04/22-2018/04/26