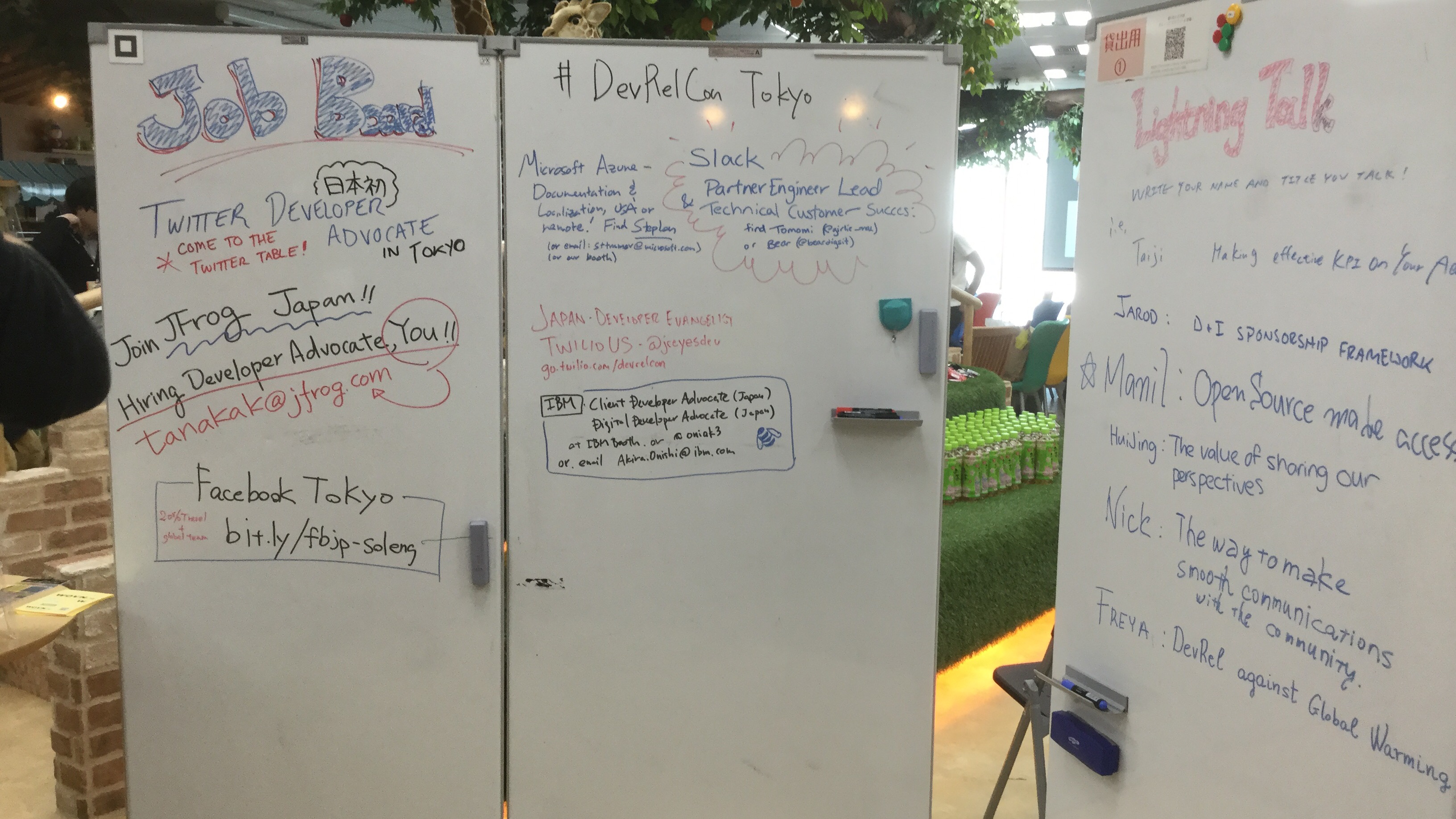

3/9にサイボウズ社で開催されたDevRelCon Tokyo 2019に参加しました。

この参加は代表である私のキャリアパスにとって得難い経験となりました。なのでレポートとして報告いたします。

昨年の秋からお誘いを受け、私はDevRelJpに参加させていただいております。DevRelのサイトに載っている定義によれば、「DevRelとはDeveloper Relationsの略で、自社製品/サービスと外部開発者とのつながりを作り上げる活動になります。 一般的にエバンジェリストまたはアドボケイターと呼ばれる人たちが活動します。」とのこと。つまりkintoneのエバンジェリストである私にとっては参加するしかないのです。

DevRelのイベントには二度ほど参加しました。そこで感銘を受けたのは、プログラムの内容や設計よりも、いかにして自社またはイチオシのサービスを広めるかに注力していることです。その内容は私の思いにもマッチしました。なぜなら、私は昨年あたりから自分のなかで力を入れるべき重点を変えようとしていたからです。開発者から伝道者へ。技術者から経営者へ。そうしたキャリアパスの移行を検討し始めていた私にとって、DevRelJpへの参加は必然だったといえます。

さて、今回のDevRelConは私ともう一人で参加しました。もう一人とは、とあるイベントで知り合った若い女性。大手企業の安定を捨て、新たな分野に飛び込む志を持った方です。その志に感じ入った私は、ちょくちょくこうしたイベントにお誘いしています。

さて、今回のDevRelConは私ともう一人で参加しました。もう一人とは、とあるイベントで知り合った若い女性。大手企業の安定を捨て、新たな分野に飛び込む志を持った方です。その志に感じ入った私は、ちょくちょくこうしたイベントにお誘いしています。

今回も「こうしたイベントがあるよ」とその方をお誘いしました。ところが当の私がDevRelConのサイトを熟読せずに申し込んだのだから始末が悪い。もちろん、英語のスピーカーが多いなどの断片的な情報は頭の片隅にありました。ハードルがちょっと高いかもしれないというほんのわずかな懸念も。ところがそれぐらいの情報しか持たず、聴きたいセッションも選ばず、ただ申し込むだけというノーガード戦法。

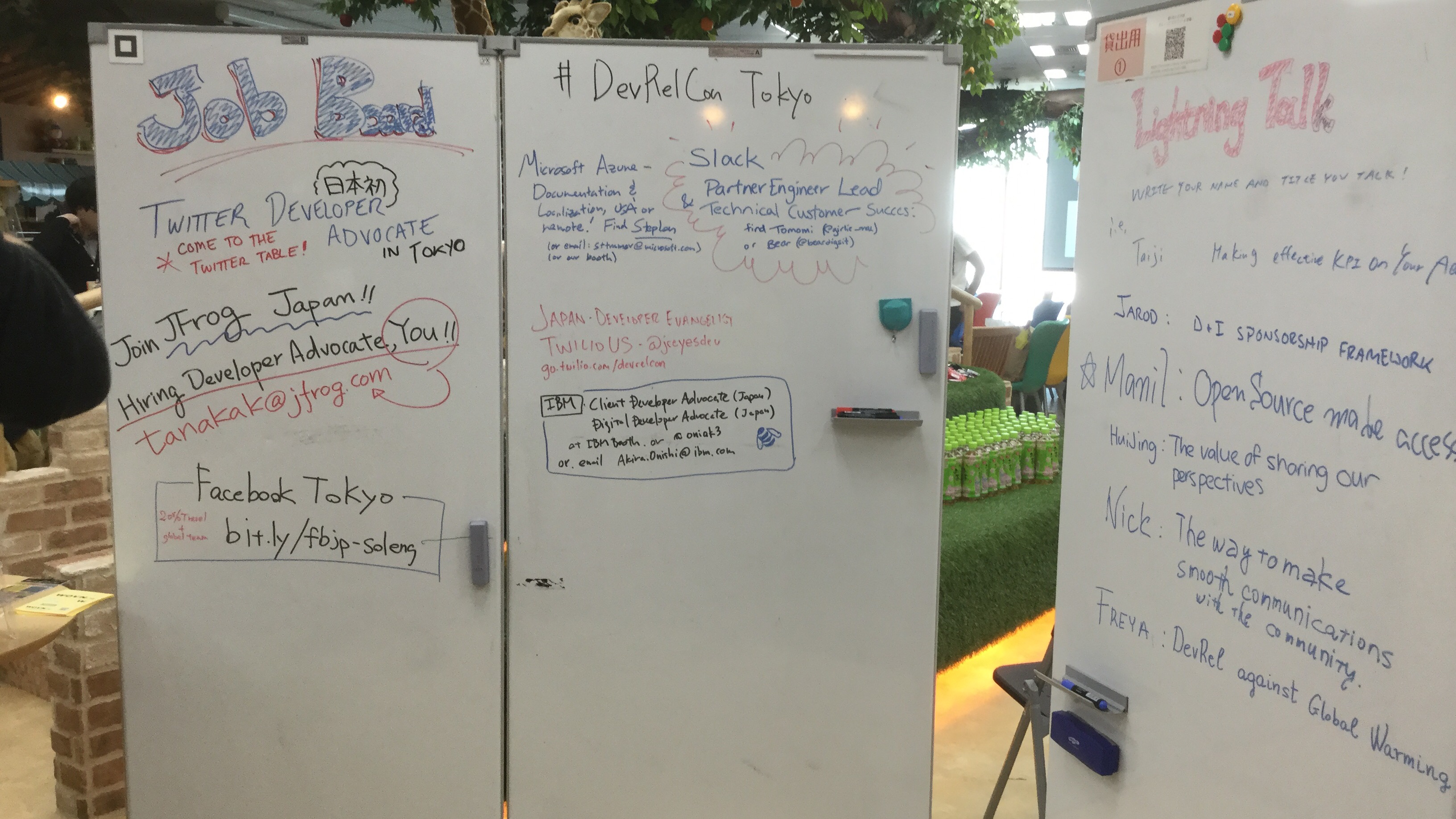

今回の会場は私も何度も訪れているおなじみのサイボウズ社。いつもの動物達がお出迎えしてくれ、ボウズマンもサイボウ樹も健在。日本人の姿も結構見うけられます。自分のホームに帰ってきたような安心感。それもあって甘く見ていたのかもしれません。

今回の会場は私も何度も訪れているおなじみのサイボウズ社。いつもの動物達がお出迎えしてくれ、ボウズマンもサイボウ樹も健在。日本人の姿も結構見うけられます。自分のホームに帰ってきたような安心感。それもあって甘く見ていたのかもしれません。

そんな私の思いは開催とともに打ち砕かれます。司会進行は中津川さん。DevRelJpでもおなじみです。ところが喋っている言葉は全て英語。ほかの日本人スピーカーも流暢な英語を操っているではありませんか。普段、日本語で喋っているのに、今日に限ってどうしたことでしょう。さらに驚くべきことに、その状況におののいているのはどうやら私たちだけらしいという事実。英語で威勢よく進行する状況を周りは当然のこととして受け入れているのに、私たちだけ蚊帳の外。

そんな私の思いは開催とともに打ち砕かれます。司会進行は中津川さん。DevRelJpでもおなじみです。ところが喋っている言葉は全て英語。ほかの日本人スピーカーも流暢な英語を操っているではありませんか。普段、日本語で喋っているのに、今日に限ってどうしたことでしょう。さらに驚くべきことに、その状況におののいているのはどうやら私たちだけらしいという事実。英語で威勢よく進行する状況を周りは当然のこととして受け入れているのに、私たちだけ蚊帳の外。

普段、こうした技術系イベントでは同時通訳の副音声が流れるイヤホンが貸し出されます。ところがDevRelConにそうした甘えは許されず、全てを自分の耳で聞き取らねばなりません。と、横のサイボウ樹のディスプレイに日英の両方の文章が流れていることに気づきました。どうやらスマートスピーカーが言葉を聞き取り、通訳して文章を吐き出してくれている様子。普段、サイボウ樹のディスプレイは沈黙しています。今回、初めて大活躍の場を見ることができました。ですが、何か様子がおかしい。精度が悪く、ディスプレイにはほとんど意味をなさない文章が流れているのです。たまに口にするのもためらうような言葉も混じったり。話者によってはある程度の長さの文章を拾ってくれますが、流暢なネイティブスピーカーの言葉はほぼ支離滅裂。私たちの目を疑わせます。その内容にはあぜんとしました。流暢な人の言葉こそ、いちばん通訳を求められるのに。

普段、こうした技術系イベントでは同時通訳の副音声が流れるイヤホンが貸し出されます。ところがDevRelConにそうした甘えは許されず、全てを自分の耳で聞き取らねばなりません。と、横のサイボウ樹のディスプレイに日英の両方の文章が流れていることに気づきました。どうやらスマートスピーカーが言葉を聞き取り、通訳して文章を吐き出してくれている様子。普段、サイボウ樹のディスプレイは沈黙しています。今回、初めて大活躍の場を見ることができました。ですが、何か様子がおかしい。精度が悪く、ディスプレイにはほとんど意味をなさない文章が流れているのです。たまに口にするのもためらうような言葉も混じったり。話者によってはある程度の長さの文章を拾ってくれますが、流暢なネイティブスピーカーの言葉はほぼ支離滅裂。私たちの目を疑わせます。その内容にはあぜんとしました。流暢な人の言葉こそ、いちばん通訳を求められるのに。

つまりDevRelConとは、英語ヒアリング能力がなければ、まったく理解がおぼつかないイベントだったのです。

うかつにも私はイベントが始まってからその残酷な事実に気づきました。そして心の底からヤバいと思いました。こんな体たらくで10時間以上の長丁場に耐えられるのか、と。一緒に来た方も英語力は私とそう変わらない様子。全く聞き取れない英語の流れる会場で、絶望に満ちた顔を見合わせながら、日本語でヒソヒソと言葉を交わす二人。しかも私はまだ技術的な単語に免疫がありますが、この方は技術者ではありません。なので私など比べ物にならないほどの苦痛を感じていたはず。お誘いして申し訳ない、と思いました。

ところが、そんな私たちは結局最後まで会場に残り、懇親会にまで出席したのです。それはなぜかというと、会場のスピリットが伝わったからです。そのスピリットとは、上にも書いたDevRelの定義「自社製品/サービスと外部開発者とのつながりを作り上げる活動」です。スピーカーのおっしゃる内容は正確な意味は分かりません。ですがニュアンスは伝わってきます。つながりを作る活動。その思いが会場に満ち、私たちの心に何らかの作用を及ぼします。

ところが、そんな私たちは結局最後まで会場に残り、懇親会にまで出席したのです。それはなぜかというと、会場のスピリットが伝わったからです。そのスピリットとは、上にも書いたDevRelの定義「自社製品/サービスと外部開発者とのつながりを作り上げる活動」です。スピーカーのおっしゃる内容は正確な意味は分かりません。ですがニュアンスは伝わってきます。つながりを作る活動。その思いが会場に満ち、私たちの心に何らかの作用を及ぼします。

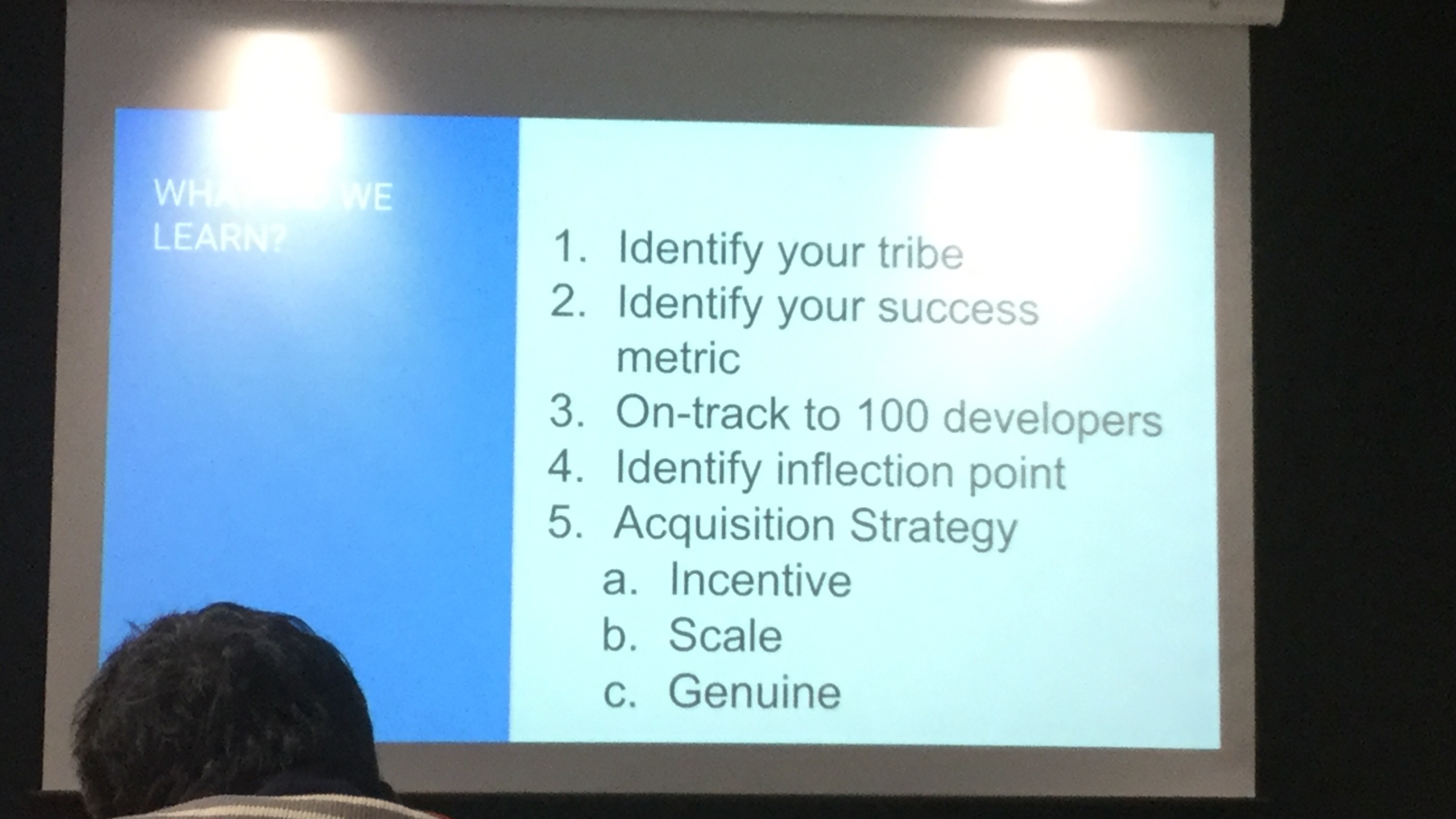

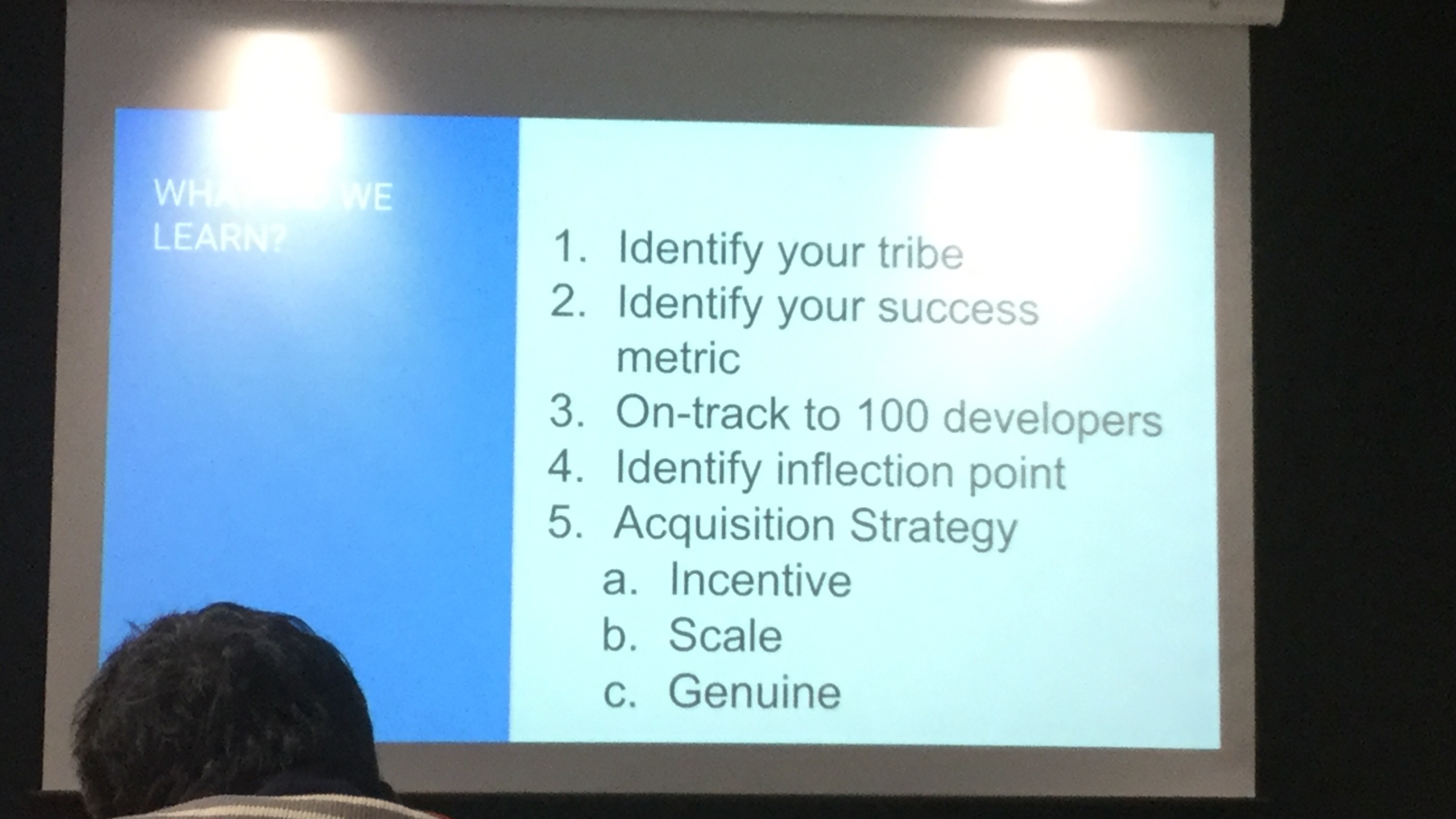

全てのスピーカーの方々が訴えるメッセージとは、好きなサービスをテーマとしたコミュニティを作り上げ、そこからより活発な発信を行う。それだけのことなのです。それはそうです。DevRelConである以上、DevRelの理念が話されるのですから。そして私たちはまさにそうした内容が知りたくてこのイベントに参加したのです。

そのことに気づいてからは、気持ちが楽になりました。三つ用意された部屋を移り、それぞれでヴァラエティにあふれたスピーカーの皆様のプレゼンを聞きながら、プレゼンの仕方や、画像の挟み方を学びます。そしてプレゼンのエッセンスを必死に吸収しようと集中します。実際、勉強になることは多い。だてに英語の千本ノックを浴びていただけではないのです。絶え間ない英語のシャワーに耳を洗われ、洗練されたスピーカーのプレゼン技術に見ほれながら、私は受け取るべきメッセージは受け取り、自分の中に知見を吸収していきました。

そのことに気づいてからは、気持ちが楽になりました。三つ用意された部屋を移り、それぞれでヴァラエティにあふれたスピーカーの皆様のプレゼンを聞きながら、プレゼンの仕方や、画像の挟み方を学びます。そしてプレゼンのエッセンスを必死に吸収しようと集中します。実際、勉強になることは多い。だてに英語の千本ノックを浴びていただけではないのです。絶え間ない英語のシャワーに耳を洗われ、洗練されたスピーカーのプレゼン技術に見ほれながら、私は受け取るべきメッセージは受け取り、自分の中に知見を吸収していきました。

私が得た気づき。それは、日本の技術者が陥っている閉塞感と終末感です。そして切迫した危機感。私にとって英語だけが交わされるこの空間は、余計な雑念を排してくれました。それほどまでに英語だけの環境は新鮮でした。

私も単身でイベントに参加することはよくあります。何十人も集まるイベントで私が知っているのは招待してくださった方のみ。なんて経験はザラです。そこで一分間しゃべる事を求められても動じなくなりました。そのようなイベントに積極的に出るようになったのは法人化したここ三年ぐらいのこと。そんな孤独感に満ちたイベント参加に慣れた私ですら、DevRelConの英語の飛び交う会場からは強烈な新鮮さを受け取りました。強烈な危機感とともに。その危機感は今までも感じていましたが、しょせんそれは頭の中だけの話。上辺だけの危機感です。ところがいざ、英語に満ちたフィールドに身を置いてみると、その危機感がより切実に私に迫ってきました。

Rubyの創始者として著名なまつもと氏も登壇されておりましたが、内容はごく当たり前に英語。本邦で生まれたプログラム言語が世界で使われるすごさ。それは、技術の世界に身を置いていると痛切に感じます。そこにはまつもと氏による地道な発信があったのです。最初は小規模なコミュニティからスタートし、英語で発信を行う。それがある日、拡大局面をむかえる。そこまでの日々にあるのはただ地道な努力のみ。近道はありません。

Rubyの創始者として著名なまつもと氏も登壇されておりましたが、内容はごく当たり前に英語。本邦で生まれたプログラム言語が世界で使われるすごさ。それは、技術の世界に身を置いていると痛切に感じます。そこにはまつもと氏による地道な発信があったのです。最初は小規模なコミュニティからスタートし、英語で発信を行う。それがある日、拡大局面をむかえる。そこまでの日々にあるのはただ地道な努力のみ。近道はありません。

もしRubyのコミュニティが日本語だけに閉じていたとしたら、当然、今の繁栄もなかったはずです。情報技術が英語を母語として発展したことに疑いをはさむ人はよもやいないでしょう。英語が母語の状況がこれからも覆りようがないことも。例えばExcelやWordのマクロをいじろうとしてちょっと検索すれば、すぐに英語のドキュメントがしゃしゃり出てきます。クラウドサービスのドキュメントも英語まみれ。プログラム言語のドキュメントとなればあたり一面に技術的な英語がバシバシ現れます。それらのドキュメントは日本語に翻訳されていますが、ほとんどは自動翻訳によってズタズタにされ、いたいけな技術者をさらに惑わしにかかります。これからの技術者にとって英語はさらに必須となる事実は、今でも簡単に証明できます。

また、これからの日本には移民がさらに増えてくるはずです。国際的な取引にもますます英語が絡んでくることは疑いのないところ。英語を読み書きする能力もそうですが、会話する能力を磨かないと、これからのビジネスでは通用しなくなると言い切ってよいはず。正直、今までの私はたかをくくっていました。じきにドラえもんの「翻訳こんにゃく」が実用化され、英語を学ぶ必要はなくなるだろう、と。ですがサイボウ樹のディスプレイに流れる意味の分からぬ日英の文章の羅列は、私の甘い見通しを打ち砕きました。「翻訳こんにゃく」の実現にはあと10年はかかりそうです。

もう一つ、このイベントに出て思ったこと。それは日本人の閉鎖性です。異文化にさらされるようになってきた最近のわが国。ですが、しょせんは日本語で囲まれています。コンビニエンスストアで店員をしている諸外国の方も、たどたどしい日本語で頑張って対応してくれています。今はまだ。日本人が日本で暮らす分にはなんの脅威もなく、治安もある程度保たれています。ですが、その状況はこのまま移民が増えても大丈夫なのか、という危機感が私の脳裏から拭えません。その危機感とは治安に対してではなく、日本にいながら日本語が使えなくなることに対してです。すでに、クラウドや技術界隈の奔流が非日本語圏から流れてきています。その現状は、日本語文化への危機感をさらに煽り立てます。

日本人が大勢を占める職場で日本語だけを喋っていれば事足りる日々。実はその状態はものすごく恵まれており、極上のぬるま湯につかったような環境なのではないか。そして、その状況が取っ払われた時、日本人は果たして生き残っていけるのか。日本をめぐる危機がさまざまに叫ばれる今ですが、これから数十年の日本人が直面する危機とは、財政や年金や自然災害によるものではなく、実は文化や言語をめぐる根本的な変化が原因となるのではないか。その時、今の状況に甘んじている日本人はその変化に対応できず、没落するほかないのでは。そんな危機感に襲われました。かつて、新渡戸稲造が英語で武士道を書き、世界に向けて日本のすばらしさを啓蒙しました。英語を自在に操れるようになったからといって、日本の心は消えないはず。むしろより英語が必要になるこれからだからこそ、英語で日本文化を守っていかねば。日本語のみにしがみついていたらマズいことになる。そんな風に思いました。

DevRelConにいるのなら、コミュニケーションを取らねば。まつもと氏とは会話し、握手もさせてもらいました。TwitterブースにいたDanielさんとは英語で会話もし、Twitterのやりとりもしました。夜の懇親会でもさまざまな方と会話を交わしました。ですが、私の英語コミュニケーション能力は絶望的なままです。去年断念したサンノゼのGoogleイベントに今年もご招待されました。ですが今のままでは会話がおぼつかない。それ以前に異文化に飛び込む勇気が私には欠けています。日本のイベントに単身で飛び込むのとはレベルが違う恐怖。まず私が克服しなければならないのはこの恐怖です。

DevRelConにいるのなら、コミュニケーションを取らねば。まつもと氏とは会話し、握手もさせてもらいました。TwitterブースにいたDanielさんとは英語で会話もし、Twitterのやりとりもしました。夜の懇親会でもさまざまな方と会話を交わしました。ですが、私の英語コミュニケーション能力は絶望的なままです。去年断念したサンノゼのGoogleイベントに今年もご招待されました。ですが今のままでは会話がおぼつかない。それ以前に異文化に飛び込む勇気が私には欠けています。日本のイベントに単身で飛び込むのとはレベルが違う恐怖。まず私が克服しなければならないのはこの恐怖です。

そうした強烈な気づきが得られたこと。それが今回DevRelConに出た最大の収穫だったと思います。まとめサイトもアップされており、私がイベント中に発信したつぶやきもいくつも収められています。

折しも、複雑なアルゴリズムの開発で苦しみ、私自身が技術者としての賞味期限を意識した途端、同学年のイチロー選手の引退のニュースが飛び込んで来ました。その翌日、EBISU Tech Nightというシステム開発会社のイベントで登壇依頼を受け、優秀な技術者の方々へ話す機会をいただきました。スライド

そこで話したのはDevRelConの経験です。簡潔に私の得た気づきを語りました。技術者だからこそこれからの時代でコミュニケーションを身につけねばならない。それにはDevRelConのようなイベントに飛び込んで行くだけの気概を持たないと。そんな内容です。冒頭の自己紹介を英語でしゃべり、盛大に自爆したのは御愛嬌。終わった後の懇親会でも私の趣旨に賛同してくださる方がいました。その方からは殻に閉じこもる技術者がいかに多いかという嘆きも伺いました。どうすればザ・グレート・シタウケから日本の技術者は脱却できるのか。それを追い求めるためにも、私も引き続き精進し、全編フルのスペクタクルに満ちた英語のプレゼンテーションができるようになりたい。ならねばならないのです。

そこで話したのはDevRelConの経験です。簡潔に私の得た気づきを語りました。技術者だからこそこれからの時代でコミュニケーションを身につけねばならない。それにはDevRelConのようなイベントに飛び込んで行くだけの気概を持たないと。そんな内容です。冒頭の自己紹介を英語でしゃべり、盛大に自爆したのは御愛嬌。終わった後の懇親会でも私の趣旨に賛同してくださる方がいました。その方からは殻に閉じこもる技術者がいかに多いかという嘆きも伺いました。どうすればザ・グレート・シタウケから日本の技術者は脱却できるのか。それを追い求めるためにも、私も引き続き精進し、全編フルのスペクタクルに満ちた英語のプレゼンテーションができるようになりたい。ならねばならないのです。

今回の会場は私も何度も訪れているおなじみのサイボウズ社。いつもの動物達がお出迎えしてくれ、ボウズマンもサイボウ樹も健在。日本人の姿も結構見うけられます。自分のホームに帰ってきたような安心感。それもあって甘く見ていたのかもしれません。

今回の会場は私も何度も訪れているおなじみのサイボウズ社。いつもの動物達がお出迎えしてくれ、ボウズマンもサイボウ樹も健在。日本人の姿も結構見うけられます。自分のホームに帰ってきたような安心感。それもあって甘く見ていたのかもしれません。 そんな私の思いは開催とともに打ち砕かれます。司会進行は中津川さん。DevRelJpでもおなじみです。ところが喋っている言葉は全て英語。ほかの日本人スピーカーも流暢な英語を操っているではありませんか。普段、日本語で喋っているのに、今日に限ってどうしたことでしょう。さらに驚くべきことに、その状況におののいているのはどうやら私たちだけらしいという事実。英語で威勢よく進行する状況を周りは当然のこととして受け入れているのに、私たちだけ蚊帳の外。

そんな私の思いは開催とともに打ち砕かれます。司会進行は中津川さん。DevRelJpでもおなじみです。ところが喋っている言葉は全て英語。ほかの日本人スピーカーも流暢な英語を操っているではありませんか。普段、日本語で喋っているのに、今日に限ってどうしたことでしょう。さらに驚くべきことに、その状況におののいているのはどうやら私たちだけらしいという事実。英語で威勢よく進行する状況を周りは当然のこととして受け入れているのに、私たちだけ蚊帳の外。 普段、こうした技術系イベントでは同時通訳の副音声が流れるイヤホンが貸し出されます。ところがDevRelConにそうした甘えは許されず、全てを自分の耳で聞き取らねばなりません。と、横のサイボウ樹のディスプレイに日英の両方の文章が流れていることに気づきました。どうやらスマートスピーカーが言葉を聞き取り、通訳して文章を吐き出してくれている様子。普段、サイボウ樹のディスプレイは沈黙しています。今回、初めて大活躍の場を見ることができました。ですが、何か様子がおかしい。精度が悪く、ディスプレイにはほとんど意味をなさない文章が流れているのです。たまに口にするのもためらうような言葉も混じったり。話者によってはある程度の長さの文章を拾ってくれますが、流暢なネイティブスピーカーの言葉はほぼ支離滅裂。私たちの目を疑わせます。その内容にはあぜんとしました。流暢な人の言葉こそ、いちばん通訳を求められるのに。

普段、こうした技術系イベントでは同時通訳の副音声が流れるイヤホンが貸し出されます。ところがDevRelConにそうした甘えは許されず、全てを自分の耳で聞き取らねばなりません。と、横のサイボウ樹のディスプレイに日英の両方の文章が流れていることに気づきました。どうやらスマートスピーカーが言葉を聞き取り、通訳して文章を吐き出してくれている様子。普段、サイボウ樹のディスプレイは沈黙しています。今回、初めて大活躍の場を見ることができました。ですが、何か様子がおかしい。精度が悪く、ディスプレイにはほとんど意味をなさない文章が流れているのです。たまに口にするのもためらうような言葉も混じったり。話者によってはある程度の長さの文章を拾ってくれますが、流暢なネイティブスピーカーの言葉はほぼ支離滅裂。私たちの目を疑わせます。その内容にはあぜんとしました。流暢な人の言葉こそ、いちばん通訳を求められるのに。 ところが、そんな私たちは結局最後まで会場に残り、懇親会にまで出席したのです。それはなぜかというと、会場のスピリットが伝わったからです。そのスピリットとは、上にも書いたDevRelの定義「自社製品/サービスと外部開発者とのつながりを作り上げる活動」です。スピーカーのおっしゃる内容は正確な意味は分かりません。ですがニュアンスは伝わってきます。つながりを作る活動。その思いが会場に満ち、私たちの心に何らかの作用を及ぼします。

ところが、そんな私たちは結局最後まで会場に残り、懇親会にまで出席したのです。それはなぜかというと、会場のスピリットが伝わったからです。そのスピリットとは、上にも書いたDevRelの定義「自社製品/サービスと外部開発者とのつながりを作り上げる活動」です。スピーカーのおっしゃる内容は正確な意味は分かりません。ですがニュアンスは伝わってきます。つながりを作る活動。その思いが会場に満ち、私たちの心に何らかの作用を及ぼします。 そのことに気づいてからは、気持ちが楽になりました。三つ用意された部屋を移り、それぞれでヴァラエティにあふれたスピーカーの皆様のプレゼンを聞きながら、プレゼンの仕方や、画像の挟み方を学びます。そしてプレゼンのエッセンスを必死に吸収しようと集中します。実際、勉強になることは多い。だてに英語の千本ノックを浴びていただけではないのです。絶え間ない英語のシャワーに耳を洗われ、洗練されたスピーカーのプレゼン技術に見ほれながら、私は受け取るべきメッセージは受け取り、自分の中に知見を吸収していきました。

そのことに気づいてからは、気持ちが楽になりました。三つ用意された部屋を移り、それぞれでヴァラエティにあふれたスピーカーの皆様のプレゼンを聞きながら、プレゼンの仕方や、画像の挟み方を学びます。そしてプレゼンのエッセンスを必死に吸収しようと集中します。実際、勉強になることは多い。だてに英語の千本ノックを浴びていただけではないのです。絶え間ない英語のシャワーに耳を洗われ、洗練されたスピーカーのプレゼン技術に見ほれながら、私は受け取るべきメッセージは受け取り、自分の中に知見を吸収していきました。 Rubyの創始者として著名なまつもと氏も登壇されておりましたが、内容はごく当たり前に英語。本邦で生まれたプログラム言語が世界で使われるすごさ。それは、技術の世界に身を置いていると痛切に感じます。そこにはまつもと氏による地道な発信があったのです。最初は小規模なコミュニティからスタートし、英語で発信を行う。それがある日、拡大局面をむかえる。そこまでの日々にあるのはただ地道な努力のみ。近道はありません。

Rubyの創始者として著名なまつもと氏も登壇されておりましたが、内容はごく当たり前に英語。本邦で生まれたプログラム言語が世界で使われるすごさ。それは、技術の世界に身を置いていると痛切に感じます。そこにはまつもと氏による地道な発信があったのです。最初は小規模なコミュニティからスタートし、英語で発信を行う。それがある日、拡大局面をむかえる。そこまでの日々にあるのはただ地道な努力のみ。近道はありません。 DevRelConにいるのなら、コミュニケーションを取らねば。まつもと氏とは会話し、握手もさせてもらいました。TwitterブースにいたDanielさんとは英語で会話もし、Twitterのやりとりもしました。夜の懇親会でもさまざまな方と会話を交わしました。ですが、私の英語コミュニケーション能力は絶望的なままです。去年断念したサンノゼのGoogleイベントに今年もご招待されました。ですが今のままでは会話がおぼつかない。それ以前に異文化に飛び込む勇気が私には欠けています。日本のイベントに単身で飛び込むのとはレベルが違う恐怖。まず私が克服しなければならないのはこの恐怖です。

DevRelConにいるのなら、コミュニケーションを取らねば。まつもと氏とは会話し、握手もさせてもらいました。TwitterブースにいたDanielさんとは英語で会話もし、Twitterのやりとりもしました。夜の懇親会でもさまざまな方と会話を交わしました。ですが、私の英語コミュニケーション能力は絶望的なままです。去年断念したサンノゼのGoogleイベントに今年もご招待されました。ですが今のままでは会話がおぼつかない。それ以前に異文化に飛び込む勇気が私には欠けています。日本のイベントに単身で飛び込むのとはレベルが違う恐怖。まず私が克服しなければならないのはこの恐怖です。 そこで話したのはDevRelConの経験です。簡潔に私の得た気づきを語りました。技術者だからこそこれからの時代でコミュニケーションを身につけねばならない。それにはDevRelConのようなイベントに飛び込んで行くだけの気概を持たないと。そんな内容です。冒頭の自己紹介を英語でしゃべり、盛大に自爆したのは御愛嬌。終わった後の懇親会でも私の趣旨に賛同してくださる方がいました。その方からは殻に閉じこもる技術者がいかに多いかという嘆きも伺いました。どうすればザ・グレート・シタウケから日本の技術者は脱却できるのか。それを追い求めるためにも、私も引き続き精進し、全編フルのスペクタクルに満ちた英語のプレゼンテーションができるようになりたい。ならねばならないのです。

そこで話したのはDevRelConの経験です。簡潔に私の得た気づきを語りました。技術者だからこそこれからの時代でコミュニケーションを身につけねばならない。それにはDevRelConのようなイベントに飛び込んで行くだけの気概を持たないと。そんな内容です。冒頭の自己紹介を英語でしゃべり、盛大に自爆したのは御愛嬌。終わった後の懇親会でも私の趣旨に賛同してくださる方がいました。その方からは殻に閉じこもる技術者がいかに多いかという嘆きも伺いました。どうすればザ・グレート・シタウケから日本の技術者は脱却できるのか。それを追い求めるためにも、私も引き続き精進し、全編フルのスペクタクルに満ちた英語のプレゼンテーションができるようになりたい。ならねばならないのです。