生と死。

それは私たちに人間にとって永遠の問題だ。頭ではわかっているつもりになっても、心で理解することが難しい。

人が自分の死を実感することは、不可能のようにも思える。それは、死が儀式で飾られる今の日本ではなおさら到達できない概念のように思える。

かつての戦争では、無数の人が死んだ。空襲によって燃え上がった翌朝の街には黒焦げの焼死体が数限りなく転がっている。それが当たり前の日常だった。

そうした光景が当たり前になると死への感覚がマヒしてしまう。その時に同時に起こるのは、死が日常になることだ。実感として死が深く刻み込まれる。

戦乱に次ぐ戦乱の日々が続いた中世の日本ではなおさら死は身近だったはずだ。

今の日本は平和になり、死の感覚は鈍っている。もちろん私もそうだ。それが平和ボケと呼ばれる現象ではないだろうか。

平和な日本とは逆に、世界はまだ争乱に満ちている。例えば本書の舞台であるバルカン北部の国々など。

著者はセルビアの出身だという。幼時に騒乱を避け、各国を転々とした経験を持ち、アメリカで作家として大成した経歴を持っているようだ。

そのため、本書には生と死の実感が濃密なほどに反映されている。

例えば舞台となったセルビアとその周辺国。バルカン半島は火薬庫と呼ばれるほど、紛争がしきりに起こった地である。

死者は無数に生まれ、生者は生まれてすぐに死を間近にしていた。

本書において、著者は人の死の本質を描こうとしている。生と死をつかさどる象徴があちこちに登場し、読者を生死への思索へと向かわせる。

例えば主人公は、人の生と死を差配する医者だ。主人公に多大な影響を与えた祖父も医者だった。本書の冒頭はその祖父の死で始まる。

主人公は、祖父の死の謎を追う。なぜ祖父は死ぬ間際に誰にも黙って家族の知らない場所へ向かったのか。何が祖父をその地に向かわせたのか。

主人公は奉仕活動に従事しながらの合間に祖父の死を追い求める。

奉仕活動の現場で主人公は墓掘りの現場に遭遇し、人々の間に残る因習と向き合う経験を強いられる。墓場は濃厚な死がよどむ場所であり、このエピソードも本書のテーマを強める効果を与えている。

祖父の生涯を追い求める中、主人公は祖父の子供時代に起きた不思議な出来事を知る。

永遠の生命を持つ謎めいた男。殺しても死なず、時代を超えて現れる男。祖父はその男ガヴラン・ガイレと浅からぬ因縁があったらしい。

不死もまた、人の生や死と逆転した事象だ。

不死の本質を追究することは、生の本質を追い求める営みの裏返しだ。

そもそも、なぜ人は死なねばならないのか。死は人間や社会にとって欠かせないのだろうか。不死を願うことは、生命の本分にもとるタブーなのだろうか。

死が免れない運命だとすれば、なぜ人は健康を願うのか。そもそも死が当たり前の世界であれば、医者など不要ではないか。

著者は生と死に関する疑問の数々を読者に突き付ける。そして、死と生の不条理と不思議を描いていく。

祖父の謎めいた出来事の二つ目は生を象徴する出来事だ。つまり誕生。

ここから著者はバルカンの豊穣な神話の世界を描いていく。

サーカスから逃げ出した虎が周辺の人々を襲う。そんな中、夫のルカに日頃から虐待されていた幼い嫁は、夫のルカが忽然と姿を消した後に妊娠が発覚する。

虎が辺りを彷徨っている目撃情報もある中、幼かった祖父は、幼い嫁に食料をひそかに運んでやる。

あたりには虎の気配が満ちている中、幼い嫁と幼かった祖父は襲われずに生き延びる。幼い嫁は虎の嫁ではないかといううわさがまことしやかに語られる。

そんな虎を追って、剥製師のクマのダリーシャが罠をあちこちに仕掛ける。だが虎は捕まらない。やがてクマのダリーシャも死体となって見つかる。その姿を見つけたのは薬屋のマルコ・パロヴィッチ。

著者は、ルカや虎の嫁、クマのダリーシャ、薬屋のマルコといった人々を生い立ちから語る。

彼らの生い立ちから見えてくるのは、街の歴史と、戦争に苦しんできた人々の生の積み重ねだ。

そうした歴史の積み重ねの中に祖父や主人公は生を受けた。無数の生と死のはざまに。

やがて虎の嫁が臨月を迎えようとした頃、虎の嫁は死体で見つかる。そして虎は忽然と姿を消す。

本書の冒頭は、祖父に連れられた動物園での主人公の追憶から始まる。

なぜ祖父がそれほどまでに動物園の、それも虎に執着するのか。それがここで明かされる。

虎はあくまでも生きのびようとしたのだ。生への執着をあらわにして。

だが、動物園は相次ぐ戦乱の中で放置され、動物たちは次々と餓死していった。

祖父が子供の頃に見かけた虎はどこかに子孫を残しているのだろうか。

成長して医師になり、重職に上り詰めた祖父は、子供の頃と若い日に出会った生と死の象徴である二人の人物に再び出会うため、最後に旅にでた。

主人公はそのことに思い至る。

生と死に満ちた時代を生き抜いた祖父は、生涯を通じて生と死のメタファーに取り付かれていた。

おそらくそれは、著者自身の体験も含まられているはずだ。

あとがきには訳者による解説が付されている。そこでは祖父のモデルとなった人物との交流があったそうだ。

そうした思い出を一つの物語として紡ぎ、神話と現実の世界を描いている本書。戦争に苦しめられた地であるからこそ、生と死のイメージが豊穣だ。

生と死、そして戦争を描く手法は多くある。その二つの概念を即物的に描かず、歴史と神話の世界のなかに再現したところに本書の妙味があると思う。

‘2020/07/18-2020/07/31

まずは昨晩もお世話になった「YYグリル」の朝食ビュッフェで体を整え、丸山珈琲では優雅に朝のコーヒーで体と心を暖めまして。

まずは昨晩もお世話になった「YYグリル」の朝食ビュッフェで体を整え、丸山珈琲では優雅に朝のコーヒーで体と心を暖めまして。 しかも、コーヒーを飲んでいると、今日は観光するな、ここにいろ、といわんばかりの天候となり、リゾナーレ小淵沢は雨に降られました。

しかも、コーヒーを飲んでいると、今日は観光するな、ここにいろ、といわんばかりの天候となり、リゾナーレ小淵沢は雨に降られました。 そのため、昨日に引き続き、終日をリゾナーレ八ヶ岳の中だけで過ごしました。

そのため、昨日に引き続き、終日をリゾナーレ八ヶ岳の中だけで過ごしました。 午後は「Books & Cafe」で本に囲まれながら、それぞれ存分に一人の時間を使いました。

午後は「Books & Cafe」で本に囲まれながら、それぞれ存分に一人の時間を使いました。 旅先に来ているにもかかわらず、どこにも出かけない。バカンスの本来の意味は「空」からきているといいますが、私は地方に来ているのにあちこちに出かけないという時間の過ごし方がもったいなく思えて本当に苦手です。多分、生き急いでいるのでしょうね。

旅先に来ているにもかかわらず、どこにも出かけない。バカンスの本来の意味は「空」からきているといいますが、私は地方に来ているのにあちこちに出かけないという時間の過ごし方がもったいなく思えて本当に苦手です。多分、生き急いでいるのでしょうね。 結局、私たちは17時半ごろまでリゾナーレ八ヶ岳で過ごしていました。

結局、私たちは17時半ごろまでリゾナーレ八ヶ岳で過ごしていました。 それほどまでに気に入っているこのホテルですが、実は最初の思い出は芳しくありませんでした。

それほどまでに気に入っているこのホテルですが、実は最初の思い出は芳しくありませんでした。 最後にせっかく山梨に来ているのだからほうとうを食べていこうと、清里の小作まで足を延ばしました。

最後にせっかく山梨に来ているのだからほうとうを食べていこうと、清里の小作まで足を延ばしました。

とはいえ、この日は夫婦ともに日中に予定が入っていました。私は仕事の打ち合わせが入ってしまい、午前は恵比寿にいました。

とはいえ、この日は夫婦ともに日中に予定が入っていました。私は仕事の打ち合わせが入ってしまい、午前は恵比寿にいました。 この日は偶然にももう一つのニュースがありました。それは、弊社がサイボウズ社のオフィシャルパートナーになった記念の盾が届いたことです。盾が届いたので、弊社としても正式にその旨を告知することができました。

この日は偶然にももう一つのニュースがありました。それは、弊社がサイボウズ社のオフィシャルパートナーになった記念の盾が届いたことです。盾が届いたので、弊社としても正式にその旨を告知することができました。 そこから家に戻り、車を駆ってリゾナーレ八ヶ岳に着いたのは17時半頃。

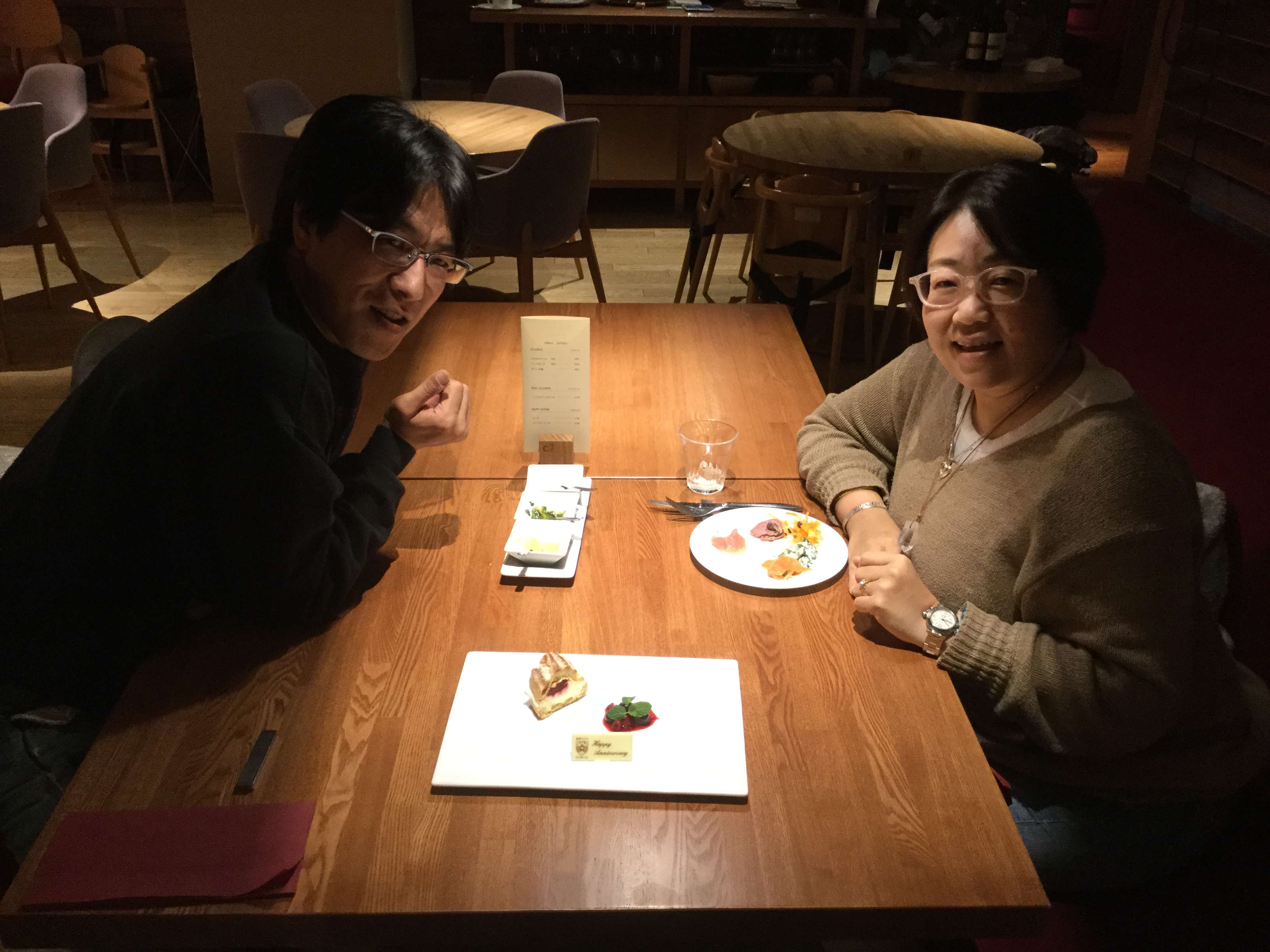

そこから家に戻り、車を駆ってリゾナーレ八ヶ岳に着いたのは17時半頃。 リゾナーレ八ヶ岳の街並みは、訪れるたびに新鮮な気分にさせてくれます。来るたびに装いが変わっているから。

リゾナーレ八ヶ岳の街並みは、訪れるたびに新鮮な気分にさせてくれます。来るたびに装いが変わっているから。 今年は、ワインの空瓶をランプに見立て、それをツリー状に束ねたオブジェが見ものでした。

今年は、ワインの空瓶をランプに見立て、それをツリー状に束ねたオブジェが見ものでした。

私たちはロゼシャンパンを買い求めましたが、妻はエコバッグに興味をひかれていた模様。とても長い間、商品を手にとっては返しを繰り返していました。

私たちはロゼシャンパンを買い求めましたが、妻はエコバッグに興味をひかれていた模様。とても長い間、商品を手にとっては返しを繰り返していました。 そして夕食の「YYグリル」です。ここのビュッフェはリゾナーレに来るたびに訪れています。

そして夕食の「YYグリル」です。ここのビュッフェはリゾナーレに来るたびに訪れています。