実は私が舞台を見るのは約三年四カ月ぶりだ。二〇一九年の夏以来。

私が舞台から遠ざかったのは、コロナが世の中を席巻したことが理由ではない。

私が舞台を見なくなった大きな理由は宝塚歌劇団にある。その理由は今までブログで度々書いてきたのでここでは省く。

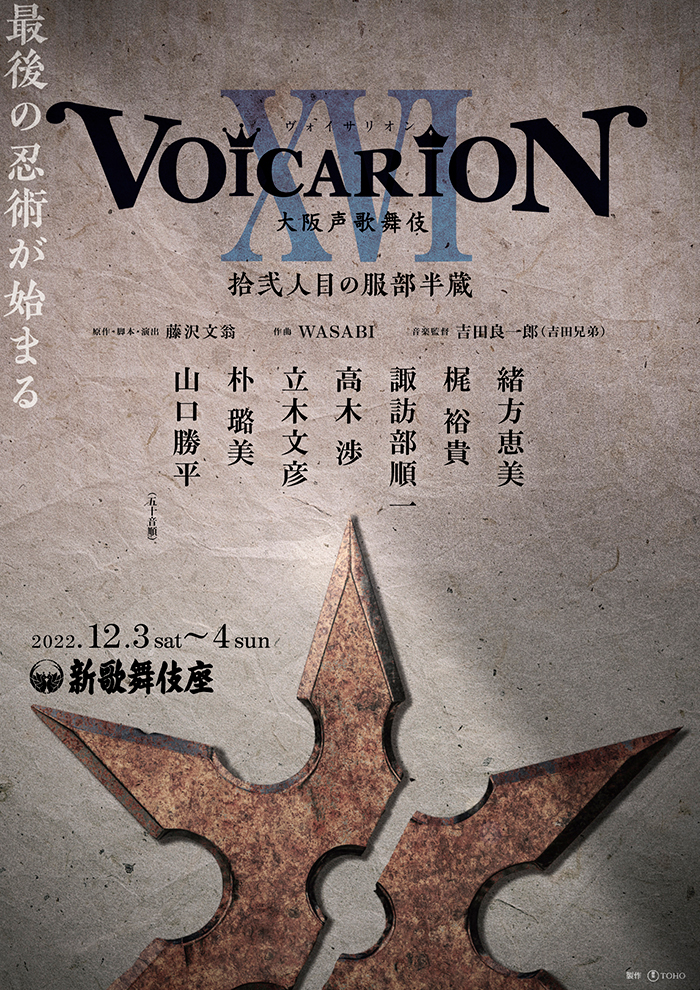

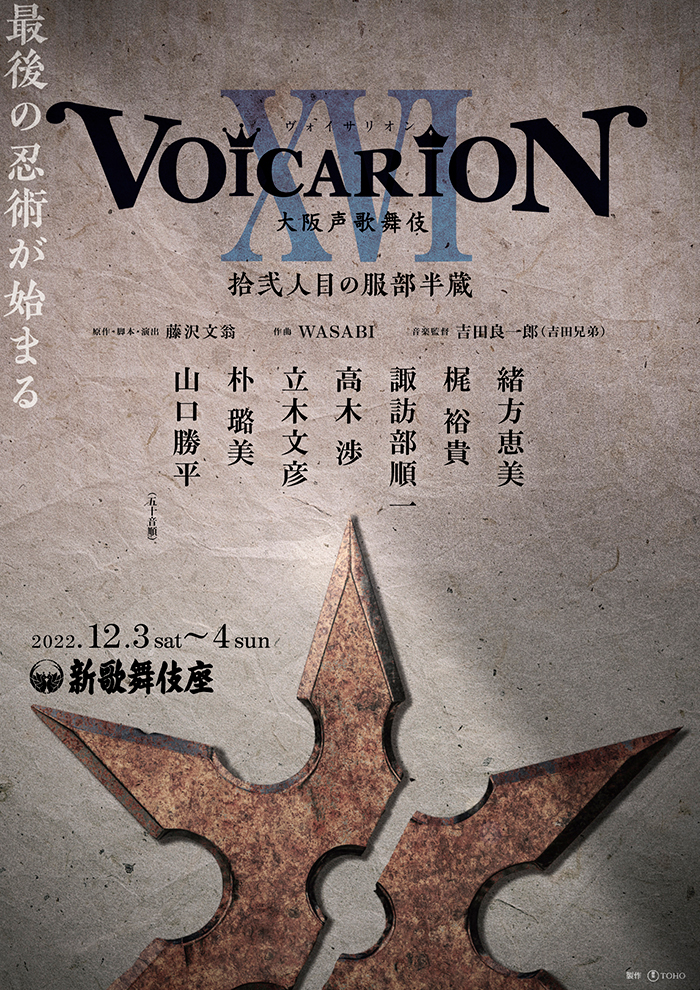

実は大阪上本町の新歌舞伎座で夜のVOICARIONを観劇したこの日、私は本来、日中に東京の高円寺で長女と別の舞台を見ている予定だった。それがいろいろな事情によって、大阪の上本町で、しかも劇場についてから当日券を購入し、本作を観劇する流れになった。その事情はくだくだしくなるので割愛するが、家族で仲間割れしたわけではない事は書いておく。

その経緯によって、事前に席を購入していた妻とは別の席で観劇することになった。しかも、劇場に着くまでの私は観るつもりもなかった。したがって予備知識はほぼ皆無の状態で客席に座った。ところが、これが期待以上によい舞台だった。

プレミア音楽朗読劇と銘打たれた本作。幕が開く前、客席に響くのはひぐらしの鳴き声。ひぐらしが別のひぐらしの鳴き声を引き継ぎ、途切れずにひぐらしが鳴き続けている。

朗読する七人の俳優は、劇の最初から最後まで割り当てられた場を動かずに演じ切る。自分の場がくれば色付きのスポットライトが当たり、ずっと起立して朗読する。場が終わればライトは消え、闇の中に溶けて椅子に座る。

俳優が朗読の間、手に持つのは台本だ。演劇のスタイルとしては少々奇異に感じるこの姿。思い出すのは声優がアテレコで演じるスタジオの風景だ。

それもそのはずで、七人の俳優たちは声優として名を成した方々。

妻のひいきは緒方恵美さん。本作においては、沖田総司を演じている。

その他の六人の俳優が演じる役は以下の通り。

・服部半蔵(二代目/十二代目)・・・山口勝平さん

・松平定敬/徳川家康・・・高木渉さん

・桂小五郎/毛利輝元・・・諏訪部順一さん

・高杉晋作/世鬼政時・・・立木文彦さん

・服部弥太郎/岡田以蔵・・・朴璐美さん

・仏生寺弥助・・・梶裕貴さん

これらのキャラクターを俳優の皆さんは演じ分けている。

もちろん、声色を使い分けて。

本作の舞台は二つの時代にまたがっている。

本筋となる時代は、尊王攘夷の嵐が吹き荒れる幕末だ。徳川幕府の世を終わらせるため奔走する桂小五郎と高杉晋作。尊王攘夷派と呼ぶ。

尊王攘夷派に対する勢力は、幕府に味方する佐幕派だ。松平定敬は幕末の桑名藩主として著名だが、その桑名藩にはかの服部半蔵の十二代目が家老として仕えていた。

そこにやってきたのは、仏生寺弥助。幕末の剣豪として名前は知られていないが、一説には幕末に活躍したあまたの剣豪の中でも最強だったという。もともとは桂小五郎や高杉晋作と道場で知った仲だが、講談でしった服部半蔵の末裔である十二代目に弟子として近づく。彼らを護衛するのが新鮮組の手練れ剣士である沖田総司。

長州藩には徳川幕府に雪辱をすすがねばならない理由がある。それは関ヶ原の合戦だ。勝者となって天下を握った徳川家康に対し、敗者の側についてしまった長州藩の無念。

関ヶ原の戦いによって徳川家に膝を屈した毛利家の当主輝元は、ひそかに徳川幕府に反抗する布石を打とうと画策する。

そこで豊臣家にひそかに送り込まれたのが世鬼政時。毛利家の抱える忍びの頭だ。

毛利家が世鬼衆を忍びとして抱えるなら、徳川家は服部半蔵が忍びを率いて暗躍する。

こうした人物たちの関係は複雑に見える。が、恐れることはない。本作は朗読劇だ。俳優たちは動かない。しかもスポットライトがあたる。そのため、その場面で登場する人物が観客には一目で分かる。

例えば徳川家康と二代目服部半蔵。桂小五郎と高杉晋作。松平定敬と服部半蔵十二代目と服部弥太郎と仏生寺弥助。場面によっては服部弥太郎と服部半蔵十二代目と沖田総司。沖田総司と岡田以蔵。こうした組み合わせが頻繁に切り替わる。

本作で印象的だったのは、動きのない舞台を逆手にとった演出だ。先ほどまで桂小五郎と高杉晋作を演じていた二人が、一瞬で毛利輝元と世鬼政時になる。時代を超えて。そうしたメリハリの利かせ方が本作の舞台の動きにアクセントを与えている。

私は観劇中、何回か目をつぶってみた。カセットブックの朗読を聞くのと朗読劇はどう違うのか。それは、舞台上で実際に生で行われているライブ感だろう。実際、俳優さんは何度もトチっていたようにみえた。それこそがライブ感だ。目の前で瞬時に役割を切り替える素早さも含めて。

本作にアクセントを加えるのは場面展開だけではない。音と光もだ。

スポットライトだけでなく、スモークが流れ、落雷が響く。バックスクリーンに映る光景が場面に動きを与える。

そして音。本作の音はとても豪華だ。

邦楽の主役となる楽器が舞台の背後。一段上から場面のあちこちで情緒を奏でる。津軽三味線、尺八、筝、太鼓・鳴り物、篠笛・能管、十七絃筝。実に豪華だ。音楽監督は津軽三味線奏者の吉田良一郎さん。あの吉田兄弟の方だ。

本作を私にとって期待以上に仕立ててくれのは脚本だ。

徳川と毛利の260年の怨憎を背景に、殺伐とした世を忍んで生きることの苦しさ。

生と死が隣り合わせの時代にあって、人は何に救いを求めて生きるのか。

「怒って剣を振るのではなく、悲しんで酒をのむのではなく、笑いながら酒を楽しみ、剣を学ぶ。

笑って剣を学んでいたのに、大人になると悲しんだり怒ったりしながら剣を振るう。」

このセリフを語るのは、自尊心は薄いが、天真爛漫で剣の天才である仏生寺弥助の姿に、自らを投影した人物だ。その人物は自らを自嘲する。

私も笑って仕事がしたい。が、本作を見ている頃の私は、次々とやってくる案件の波におぼれ、ついきつい指導をするようになっていた。だからこそ、このセリフは結構刺さった。

もう一つは、昼行燈とあざけられた十二代目の服部半蔵だ。忍びをしていたのは有名な二代目だ。それ以降は改易され、忍びを捨て、武士としても太平の世になれてしまった。

ところが、その服部家に伝わる一子相伝の秘があるという。

本作のネタをばらすことになるが、よいだろう。

服部家300年の奥義。それは「忍ぶ人々の痛みを知る」ことだ。

日々の暮らしのつらさや苦しさに負けず、生きる人々の痛みを知り、縁をつなぎ続ける。

天正伊賀の乱によって殲滅させられ、各地に散らばった伊賀者のネットワーク。その縁を何百年も生かし続ける。そしていざ、ことが起きれば、地に埋伏していたセミが夏に一斉に地面に現れ、鳴き声をつなぐように協力する。

本作のメッセージは人との縁の大切さだ。

そのメッセージは、人との縁だけで生き抜いてきた私を肯定してくれた。

おそらくこの苦しい世の中にあって、私と同じく勇気づけられた観客は多かったはずだ。

三回のカーテンコールは二回目からはスタンディングオベーションとなった。

退場を促すアナウンスにはこのようなセリフも織り込まれていた。「三年間、私たちは忍んできました。夏の蝉のように。」

演劇人の苦しさと希望を感じた。

‘2022/12/03 新歌舞伎座 開演 18:30~

https://www.tohostage.com/voicarion/2022hanzo/

至仏山を登り、尾瀬から帰ってきた私。

至仏山を登り、尾瀬から帰ってきた私。 娘たちにとっては初めての入国審査。付き添いなどできないので、娘たちのそれぞれの対応にお任せ。

娘たちにとっては初めての入国審査。付き添いなどできないので、娘たちのそれぞれの対応にお任せ。 さて、昨年は時間がなかったので台北までタクシーを使いましたが、今回は悠々とMRTを使って台北まで移動しました。

さて、昨年は時間がなかったので台北までタクシーを使いましたが、今回は悠々とMRTを使って台北まで移動しました。 続いて向かったのは龍山寺。昨年も妻と二人で中華風の参拝を学びました。

続いて向かったのは龍山寺。昨年も妻と二人で中華風の参拝を学びました。 次いで向かったのは、近くのタピオカ屋さん。

次いで向かったのは、近くのタピオカ屋さん。 ここも昨年、妻と来ました。

ここも昨年、妻と来ました。 民主廣場は広大で、空は雲が立っていたものの、青々としています。陽光をたっぷり浴びながら広場を歩いて中正記念堂へ。

民主廣場は広大で、空は雲が立っていたものの、青々としています。陽光をたっぷり浴びながら広場を歩いて中正記念堂へ。

その花瓶は確かにありました。とても立派な花瓶です。私はしばし、その前で感慨にふけりました。

その花瓶は確かにありました。とても立派な花瓶です。私はしばし、その前で感慨にふけりました。

続いては、大孝門から中正記念堂駅まで移動しなければなりません。距離は約500m弱。

続いては、大孝門から中正記念堂駅まで移動しなければなりません。距離は約500m弱。 饗食天堂は昨年の感動もそのままに、おいしくいただきました。

饗食天堂は昨年の感動もそのままに、おいしくいただきました。

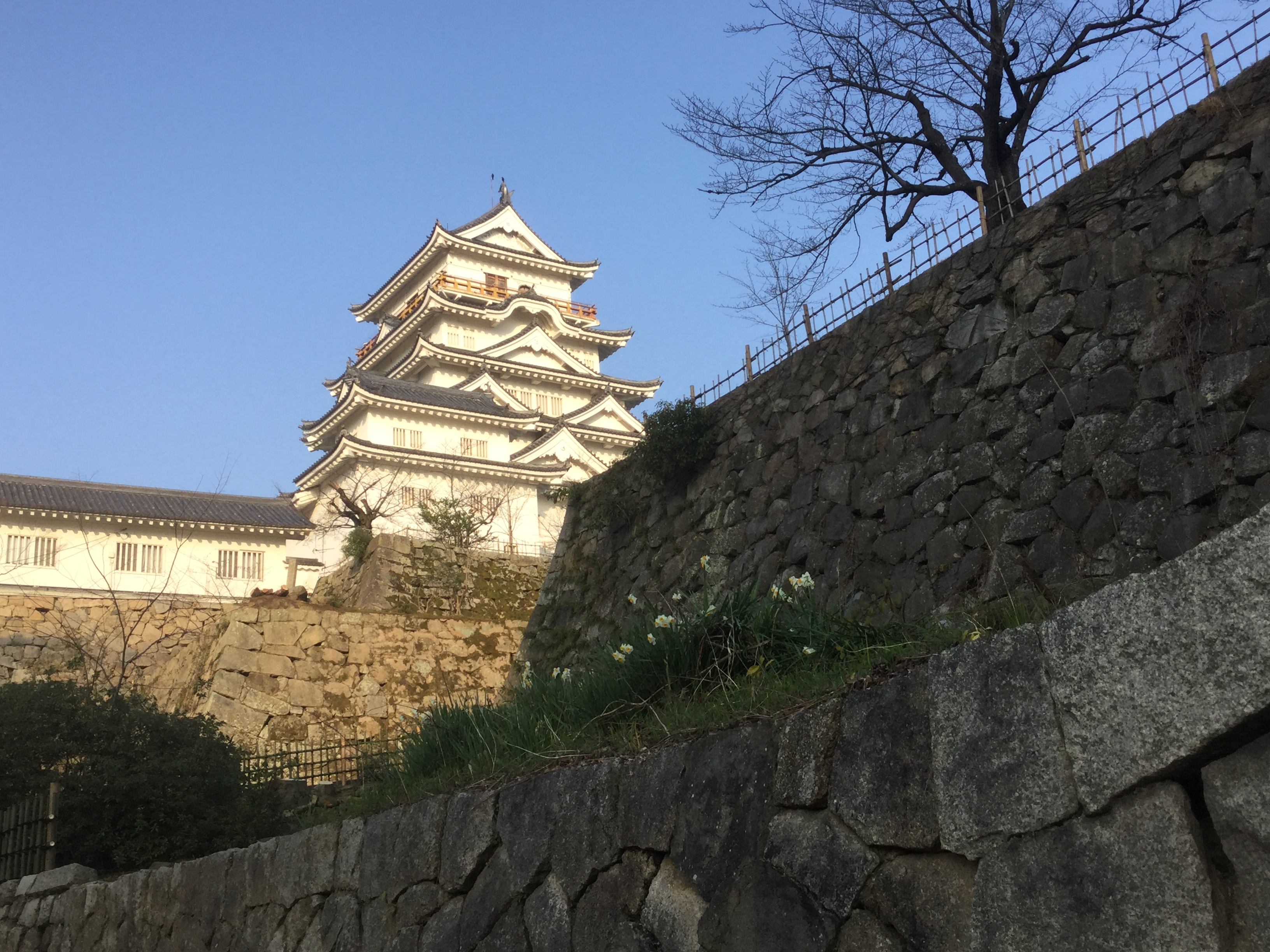

いや、ホテルに泊まる前から、アンカーホテル福山の朝食の目玉が特製ホットドックだという事は知っていたのですよ。何しろkintone Café広島の前田さんから勧められていたので。むしろ、それが目的でこのホテルを選んだようなもので。

いや、ホテルに泊まる前から、アンカーホテル福山の朝食の目玉が特製ホットドックだという事は知っていたのですよ。何しろkintone Café広島の前田さんから勧められていたので。むしろ、それが目的でこのホテルを選んだようなもので。 ところが、その朝食を出すお店が夜はバーになっている事は気づきませんでした。ましてや、そのバーを運営するのが福山では有名なバーあき乃さんということも。

ところが、その朝食を出すお店が夜はバーになっている事は気づきませんでした。ましてや、そのバーを運営するのが福山では有名なバーあき乃さんということも。 さて、昨夜の深酒も旅の朝の清々しさの前には消え、私の前に開けているのは輝かしき一日。

さて、昨夜の深酒も旅の朝の清々しさの前には消え、私の前に開けているのは輝かしき一日。 尾関山公園の中は、風情のある日本庭園のように設えられており、そこには一人の女性の像が立っていました。

尾関山公園の中は、風情のある日本庭園のように設えられており、そこには一人の女性の像が立っていました。

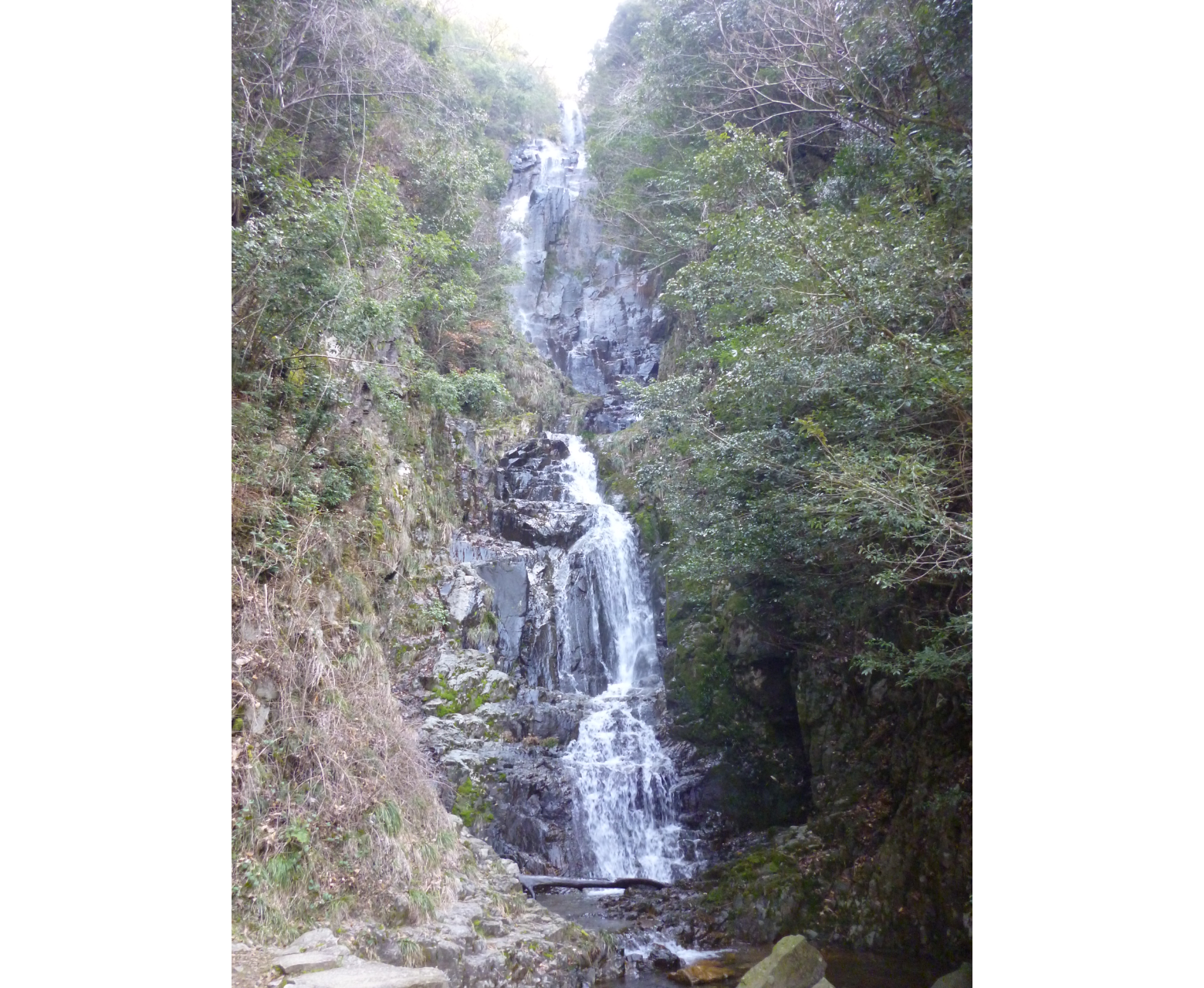

さて、私は常清滝への道を目指しました。

さて、私は常清滝への道を目指しました。 私は観瀑台からと、滝壺に降りての二カ所から、広島随一の滝を堪能しました。私にとって三十滝目となる日本の滝百選の滝です。去りがたい。

私は観瀑台からと、滝壺に降りての二カ所から、広島随一の滝を堪能しました。私にとって三十滝目となる日本の滝百選の滝です。去りがたい。

この辺りで三江線は短絡するためでしょう、高架を走っています。

この辺りで三江線は短絡するためでしょう、高架を走っています。