このところ、著者の描く作品の評価が上がっている。

その著者の齢が90に届きかけているというのに。

生涯作家であり続けるとの覚悟さえ感じられる著者の気迫は素晴らしいとしか言いようがない。

私は著者の作品をかつて何冊か読んだことがある。赤川次郎氏の三毛猫ホームズシリーズにはまっていたころに発表されていた迷犬ルパンシリーズを。私が中学生の頃だ。

中学生の目からみても、三毛猫ホームズの亜流に思えてしまった。その印象が強かったためか、私は著者に対してあまり良い評価を与えていなかった。

その後も著者の作品とはほぼ無縁のままに過ごしてきた。

もともと著者は多くのアニメ作品の脚本家をしていたらしく、とても筆が速かったという。

私の中学生の頃でも著者が著した書籍は膨大にあり、何を読むか絞り切れなかったことも著者の作品に親しめなかった理由だと思う。

だが、多作の著者であっても、年齢を重ねても読者の期待に応えられる水準の作品を著し続けられるのだからすごい。熟練の技に深まりが増し、それが最近の評価につながっているのではないだろうか。

また、最近の著者の作品が高評価を受けている理由として、戦中から戦後にかけての時代を題材にしたものが多いからではないだろうか。

現役の作家の中で戦中から戦後にかけての時代をリアルに描ける書き手として、著者の重みが増しているようにも思う。

つまり、かつての時代を体験した書き手が引退や死によって減る中、記憶と筆力を維持し続けている著者が、その時代を題材にリアルな描写を行うことで評価が上がっているのかもしれない。

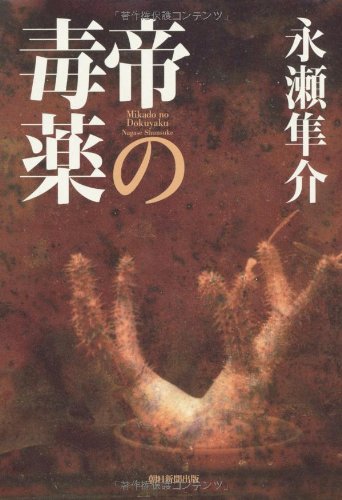

本書もまた、戦後すぐの時期を舞台にしている。ポツダム宣言受諾からマッカーサー将軍が厚木に降り立つまでのわずか一カ月ほどの期間だ。

まだ終戦の詔勅がラジオで流れてから日もたっておらず、戦後の混乱すらも始まっていない時代。もちろん、空襲の焼け跡などそのあたりに見慣れた光景として転がっている。

その頃の移動手段といえば、歩くほかにはせいぜいが自転車だろうか。車はまだあまり走っていない。ましてや電車や市電は多くが空襲によって破壊されたままの状態。

著者はそのような時代の中で怪人二十面相や小林少年を活躍させる。

その二人はわが国の推理小説史上、最も有名な犯罪者と探偵の助手といってもよいだろう。ともに江戸川乱歩が創作した著名なキャラクターである。

本書の冒頭では名探偵の明智小五郎は応召され、戦時中からドイツで暗号の研究を行っている設定だ。つまり、まだ復員していない明智小五郎は本書には登場しない。

宿敵である明智小五郎の留守をいいことに怪人二十面相が暗躍する。小林少年や中村警部を相手に芸術的な犯罪で翻弄する。

本書に登場する怪人二十面相の手掛ける犯罪の手口は、私が小学生の頃に夢中になった江戸川乱歩の少年探偵団シリーズそのものだ。江戸川乱歩節ともいうべき特有の語り口をまねて語られるのだからたまらない。

怪人二十面相の手口。

今の言葉でいうと大掛かりなミスディレクションを仕掛け、目をそらすのが彼の手妻だ。それが実際に人々を驚かし、効果を上げられたのは戦前の世界ならではなのだろう。

そもそも、人通りのない屋敷街など現代ではなかなか見られず、舞台設定としては考えにくい。

その視点から考えると、戦前の暮らしは今の尺度では理解できないところもある。おそらく古い作品はそうした部分から古びて行くのだろう。少年探偵団の世界観とて、現代の私たちにとっては例外ではない。

先ごろの戦争の記憶も鮮やかな時代の生々しい雰囲気を、当時の時代を知る著者によって描写される意義はとても大きいと思う。当時の世相を知らずして書けないであろう細かく生き生きとした描写がいい。江戸川乱歩が生み出した怪人二十面相がよみがえって動くように感じあれる。もちろん、小林少年もだ。

著者は現代を生き、私たちと同じ感性を持っている。著者の今に合った感性と江戸川乱歩の世界が混じり合っている本書からは、懐かしい世界観だけにとどまらず、大人の読者の舌を満足させる力が感じられる。

今から考えると、かつて夢中になって読んだ少年探偵団シリーズも、物語の設定や進行やトリックは何か大仰な印象を受ける。

だが、それこそが私たち子どもをワクワクさせた江戸川乱歩の少年探偵団の世界なのだ。

著者は今の感性を持ちながら、あえて江戸川乱歩が著した独特のトリックを文体も似せて表現している。

同時に、本書には鉄っちゃんにとっては垂涎の仕掛けや収集物を登場させ、江戸川乱歩の世界観とは違った面白みも出している。

江戸川乱歩が描いたような明智小五郎と怪人二十面相の対決といった善悪の二元論では現代は通用しない。

そのため、著者は幾重にも登場人物や組織を交わらせ、何層にも物語の輪郭を描いている。

例えば軍事物資の闇流しに手を染めるもの。先遣隊として日本に入った進駐軍。戦後の混乱は想像以上に利害関係が複雑だった。

そのような複雑な関係と対立を描くことで、現代の目の肥えた読者にも耐えうる小説となっている。

令和の小説は江戸川乱歩が活躍した当時に比べて物語性やプロットの構築技術は向上していると思う。

だが、こうした子供の好奇心を満たす小説はどんどん複雑になり、今の大人の読者にとってはかえって子供の頃の郷愁を満たせる小説が見当たらなくなっているようにも思える。

本書はまさに郷愁に対する需要も満たす良い作品だ。

2020/12/15-2020/12/15