私が本ブログでアップした『夜明け前のセレスティーノ』は、奇をてらった文章表現が頻出する小説だった。その表現は自由かつ奔放で、主人公とセレスティーノの間に漂う同性愛の気配も印象に残る一冊だった。(レビュー)

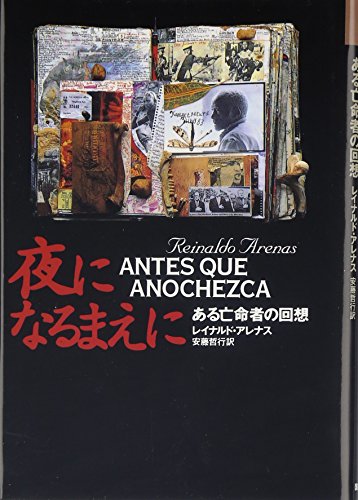

本書は『夜明け前のセレスティーノ』の著者の自伝だ。本書の冒頭は「初めに/終わりに」が収められている。ともに著者自身による遺書のようなものだ。ニューヨークで本書を著した一九九〇年八月の時点の。著者はエイズに感染したことで自ら死を選んだ。自ら世を去るにあたり、著者が生涯を振り返ったのが本書だ。エイズが猖獗を極めるさなかでもあり、著者の心には諦観が漂う。エイズに罹ったことについても。著者の筆致は平らかだ。ただし、著者が生涯を通じて抱き続けた疎外感と怒りは消えない。「どんな体制であれその体制における権力者たちはエイズに大いに感謝しなくてはならない。なぜなら、生きるためにしか呼吸しない、だからこそ、あらゆる教条や政治的偽善に反対する疎外された住民の大部分はこの災いで姿を消すことになるのだから」(16-17P)

そして著者の自殺をもって本書は幕を閉じる。まだ著者がキューバから亡命する前から書き始められていたという本書は、著者の生きざまそのものであった。「初めに/終わりに」の筆をおいた時点で著者は速やかにに死へと向かう。「初めに/終わりに」で著者は自らの文学的業績についても振り返っている。五部作と位置付けた作品群が完結できぬまま、死ぬ自分を歎き、カストロ政権を民衆が倒してくれることを祈りつつ。

「仕事を仕上げるのにあと三年生きていないといけないんだ。ほぼ全人類に対するぼくの復讐となる作品を終えるのに」(17P)。五部作は完結に至らなかったが、本書が著者による人類への復讐であることは明らかだ。その刃はホモ・セクシャルを決して許容しなかった人類に対して向けられている。

本書はホモの営みを赤裸々に描いている。先に、『夜明け前のセレスティーノ』には同性愛の気配が漂うと書いた。本書は漂うどころではない。全編にモウモウと満ちている。著者がホモ・セクシャルへと目覚めた瞬間から、ホモのセックス事情に至るまで。その内容は本稿に引用するのもはばかられるほどだ。その発展家の様子はすさまじいの一言につきる。なにせ初体験が8歳だというのだから。そして「エロティシズム」と題された144p~169pまでの章。ここでは出会いと交渉、そして性行為に至るまで、ありとあらゆるホモの性愛のシチュエーションが描かれる。

著者が育ったのはカストロ政権下のキューバ。共産主義と言えば統制経済なので、国民に対して建前を強いる傾向にある。そして建前の国にあって同性愛などあってはならないことなのだ。だが、本書で書かれるキューバ革命前後までのホモの性愛事情はあけすけだ。それこそ何千人斬りという人数もウソではないと思えるほどに。「六〇年代ほどキューバでセックスが盛んだった時代はないと思う。」(157P)。と「エロティシズム」の章で振り返っている。そして返す刀で著者は何がキューバをそうさせたのかについても冷静に分析する。「何がキューバの性的抑圧を押し進めたのかといえば、まさしく性解放運動だったのじゃないだろうか。たぶん体制に対する抗議として、同性愛はしだいに大胆に広がっていったのだろう。一方、独裁は悪と考えられていたので、独裁が糾弾するものはどんなものであれば肯定的なものであると、体制に従わない人たちはみなしていた。六〇年代にはすでに大半の人がそんな姿勢だった。率直に言って、同性愛者用の強制収容所や、その気があるかのように装ってホモを見つけ逮捕する若い警官たちは、結果として、同性愛を活発化したにすぎないと思う」(159P)という辛辣な分析まで出てくる。

著者とて、キューバ革命が進行する時点では反カストロだったわけではない。キューバ革命の成功がすなわち、著者をはじめとしたホモ・セクシャルの迫害に直結ではないからだ。そもそも著者はキューバ革命においてカストロ軍の反乱軍と行動をともにしていた。むしろ、腐敗したバティスタ政権を倒そうとする意志においてカストロに協調していたともいえる。著者がキューバ政府ににらまれた原因は著者の作品、たとえば『夜明け前のセレスティーノ』が海外で出版されたことによる。それが評判になったことと、その内容が反政府だと曲解されたことで当局ににらまれる。だからもともとはホモ・セクシャルが原因ではなかったようだ。が、キューバが対外的に孤立を深め、統制を強め、建前を強化する中で、ホモ・セクシャルが迫害の対象になったというのが実情のようだ。そして、著者の周辺には迫害の気配がじわじわと濃厚になる。

カストロ政権はもともと共産主義を国是にしていていなかった。革命によって倒したバティスタ政権が親米だった流れで、反米から反資本主義、そして共産主義に変容していったと聞く。つまり後付けの共産主義だ。キューバが孤立を深めていくに従い、後付けされた建前が幅を利かせるようになったのだろう。

なので、本書の描写が剣呑な雰囲気を帯びるのは、1967年以降のこととなる。そこからはホモ・セクシャル同士の出会いは人目を忍んで行われるようになる。大っぴらで開放的なセックスは描かれなくなる。ところが、海外で出版した著者の作品が著者の首を絞める。小説が当局ににらまれたため、人目を忍んで原稿を書き、書いた原稿の隠し場所に苦労する。『ふたたび、海』の原稿は二度ほど紛失や処分の憂き目にあい、三度、書き直す羽目になったとか。投獄された屈辱の経験が描かれ、アメリカに亡命しようとグアンタナモ海軍基地に潜入しようとするあがきが描かれる。キューバから脱出しようとする著者の必死の努力は報われないまま10数年が過ぎてゆく。

本書の描写には正直言うと切迫感が感じられない。なので著者がグアンタナモ基地周辺で銃撃された恐怖感、原稿の隠し場所を探しまわる危機感、亡命への努力をする切迫感が、どこまでスリリングだったかは伝わってこないのだ。それは多分、私がキューバを知らないからだと思う。そのかわり、著者が独房で絶望に打ちひしがれる描写からは悲壮な気配がひしひしと伝わってくる。中でも著者がキューバ国家保安局のビジャ・マリスタで強いられた告白のくだりは悲惨だ。著者は「ビジャ・マリスタ」の章の末尾を以下のような文章で締めくくる。

「いまや、ひとり悲惨な状況にあった。誰もその独房にいるぼくの不幸を見ることができなかった。最悪なのは、自分自身を裏切り、ほとんどみんなから裏切られたあと、それでもなお生きつづけていることだった」(278P)

著者の悲惨さより一層、本書の底に流れているテーマ。それは、権力や体制に楯突くことの難しさだ。権力にすりよる文化人やスパイと化した友人たちのいかに多いことか。生涯で著者はいったい何人の友人に裏切られたことだろうか。何人の人々が権力側に取り込まれていったのか。著者の何人もの友人が密告者となり果てたことを、著者はあきらめにも似た絶望として何度もつづる。

本書で著者が攻撃するのは、裏切者だけではない。そこには文化人も含まれる。ラテンアメリカ文学史を語る上で欠かせないアレホ・カルペンティエールとカストロの友人として知られるガブリエル・ガルシア=マルケスに対する著者の舌鋒は鋭い。日本に住む私からみると、両名はラテンアメリカ文学の巨人として二人は崇めるべき存在だ。それだけに、キューバから亡命した著者の視点は新鮮だ。あのフリオ・コルタサルですら、著者の手にかかればカストロのダミー(359P)にまで堕とされているのだから。著者はラテンアメリカ文学の巨匠としてボルヘスを崇めている。そして、ボルヘスがとうとうノーベル文学賞の栄誉を得られなかったのに、ガルシア=マルケスが受賞したことを著者は嘆く。

「ボルヘスは今世紀の最も重要なラテンアメリカ作家の一人である。たぶんいちばん重要な作家である。だが、ノーベル賞はフォークナーの模倣、カストロの個人的な友人、生まれながらの日和見主義者であるガブリエル・ガルシア=マルケスに与えられた。その作品はいくつか美点がないわけではないが、安物の人民主義が浸透しており、忘却の内に死んだり軽視されたりしてきた偉大な作家たちの高みには達していない」(389-390P)

著者が亡命に成功したいきさつも、本書にはつぶさに描かれている。それによると、キューバ国民によるデモの高まりに危機感を覚えたカストロは、国から反分子を追放することで自体を収拾しようとする。著者は自らをホモと宣言することによって、堂々と反分子として出国した。そこにスリリングな密航はない。キューバからみれば著者は反分子であり、敗残者であり、追放者なのだ。著者は平穏な中に出国する。ただ、その代償として、著者は自らの意に反した告白文を書かされ、そればかりか、名誉ある出国すら許されなかったが。

そうした亡命を余儀なくされた著者の魂がニューヨークで落ち着けるはずがない。ニューヨークを著者は「何年かこの国で暮らしてみて、ここは魂のない国であることが分かった。すべてが金次第なのだから。」(401P)

著者が友人たちに残した手紙。その内容が公表されることを望んで著者は本当に筆をおく。「キューバは自由になる。ぼくはもう自由だ。」(413P)

「全人類に対するぼくの復讐」(17P)を望まねばならないほど絶望の淵に立つ著者が自由になるには、もはや死という選択しか残されていなかったのだろう。

ホモというマイノリティに生まれついてしまった著者。著者が現代のLGBTへの理解が進みつつある状況はどう思うのだろう。おそらく、まだ物足りない思いに駆られるのではないか。そもそも著者の間接的な死因であるエイズ自体への危機感がうせている昨今だ。私にとって、エイズとはクイーンのフレディ・マーキュリーの死にしか直結していない。フレディー・マーキュリーがエイズに感染している事を告白し、その翌日に亡くなったニュースは、当時の私に衝撃を与えた。フレディ・マーキュリーの死は著者側亡くなった11カ月後だ。

私が性欲を向ける対象は女性であり、著者のようなホモ・セクシャルの性愛は、正直言って頭でも理解できていない。それは認めねばならない。偏見は抱いていないつもりだが、ホモ・セクシャルの方への共感にすらたどり着けていないのだ。著者が本書で書きたかったことは、偏見からの自由のはずだ。だが、私にとってそこへつながる道は遥か彼方まで続いており、ゴールは見えない。

著者が自由になると願ったキューバは、著者がなくなって四半世紀が過ぎた今もまだ開かれた状況への中途にある。それはカストロの死去やオバマ米大統領による対キューバ敵視政策の見直しを含めてもなお。

そのためにも、本書は読み継がれなければ、と思わせる。そして、赤裸々なホモ・セクシュアルの性愛が描かれている本書は、LGBTの言葉が広まりつつある今だからこそ読まれるべきなのだろう。

‘2018/01/01-2018/01/09