サッカーのロシア・ワールドカップが終わった。総じてよい大会だったと思う。その事は好意的な世評からも裏付けられているのではないか。私自身、ロシア・ワールドカップは今までのワールドカップで最も多くの試合を観戦した大会だ。全部で十数試合は見たと思う。

私がサッカーのワールドカップを見始めたのは、1990年に開催されたイタリア大会からだ。それ以来、三十年近く、八回のワールドカップを見てきた。その経験からも、ロシア・ワールドカップは見た試合の数、質、そしてわれらが日本代表の成長も含め、一番だと思っている。

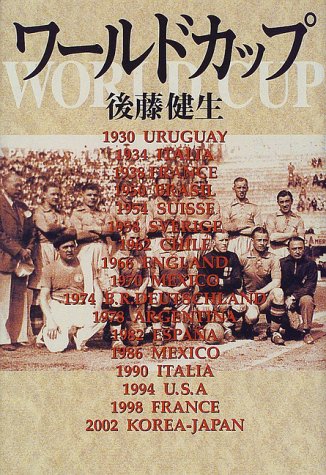

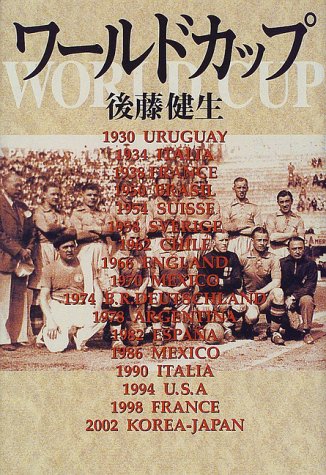

総括の意味を込め、大会が終わった今、あらためて本書を読んでみた。本書が上梓されたのは、1998年のフランス大会が始まる直前のことだ。フランス大会といえば、日本が初出場した大会。そして若き日の私が本気で現地に見に行こうと企てた大会でもある。

最近でこそ、ワールドカップに日本が出場するのは当たり前になっている。だが、かつての日本にとって、ワールドカップへの出場は見果てぬ夢だった。1998年のフランス大会で初出場を果たしたとはいえ、当時の日本人の大多数はワールドカップ自体になじみがなかった。2002年には日韓共催のワールドカップも控えていたというのに。本書は当時の日本にワールドカップを紹介するのに大きな役割を果たしたと思う。

本書を発表した時期が時期だけに、本書はブームに乗った薄い内容ではないかと思った方。本書はとても充実している。薄いどころか、サッカーとワールドカップの歴史が濃密に詰まった一冊だ。1930年の第一回ウルグアイ大会から1994年のアメリカ大会までの歴史をたどりながら、それぞれの大会がどのような開催形式で行われたのか、各試合の様子はどうだったのか、各大会を彩ったスター・プレーヤーの活躍はどうだったのかが描かれる。ワールドカップは今も昔もその時代のサッカーの集大成だ。つまり、ワールドカップを取り上げた本書を読むことで、サッカースタイルの変遷も理解できるのだ。本書は、ワールドカップの視点から捉え直したサッカー史の本だといってもよい。

ワールドカップの歴史には、オリンピックと同じような紆余曲折があった。例えば開催権を得るための争いもそう。南米とヨーロッパの間で開催権が揺れるのは今も変わらない。だが、当初は今よりも争いの傾向が強かった。そもそも第一回がウルグアイで開かれ、そして開催国のウルグアイが優勝した事実。その事は開催当時のいびつな状況を表している。当時、参加する各国の選手の滞在費や渡航費用を負担できるのが、好況に沸いていたウルグアイであったこと。費用が掛からないにもかかわらず、船旅を嫌ったヨーロッパの強国は参加しなかったこと。それが元で第二回のイタリア大会は南米の諸国が出なかったこと。特に当時、今よりもはるかに強かったとされるアルゼンチンが、自国開催を何度も企てながら、当初は隣国の大会に参加すらボイコットしていたこと。

他にもまだある。サッカーの母国と言えばイギリス。だが、イギリス連邦の四協会(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)は母国のプライドからワールドカップへの参加の必要を認めていなかった。実際、開催からしばらくの間、ワールドカップに発祥国イングランドの諸国は参加していない。上記の四協会は、今もフットボールのルール改正に大きな権限を持っている。ところが、当時はそもそもFIFAにすら加入していなかった。それ以後もなんどもFIFAへの脱退と再加入を繰り返し、サッカーの母国としてのプライドを振りかざし続けた。そんな歴史も本書には描かれている。

つまり、ワールドカップの歴史の始まりには、さまざまなプライドや利権が付いて回っていたのだ。世界の主要なサッカー強国が初めてそろったのが1958年のスウェーデン大会まで待たねばならなかった事実は、サッカーの歴史の上で見逃してはならない。

本書の読みどころは他にもある。サッカースタイルの象徴である選手の移り変わり。なぜ、ブラジルのペレが偉大だといわれるのか。それは彼が1958年大会で鮮烈なデビューを飾ったからだ。当時、サッカー界を席巻していたのは1950年初頭に無敵を誇り「マジック・マジャール」と呼ばれたハンガリー代表だ。その中心選手であるフェレンツ・プスカシュ。彼は当時の名選手として君臨していた。しかし、プスカシュはサッカーの王様とは呼ばれない。また、レアル・マドリードの五連覇に貢献したディ・ステファノも当時の名選手だ。ペレやマラドーナ、その他の世界的スターからサッカーのヒーローとして今も名前が挙げられ続けるディ・ステファノ。しかしディ・ステファノもサッカーの王様とは呼ばれない。それだけ、1958年のペレの出現は、当時のサッカー界に衝撃を与えたのだ。ワールドカップが初めて世界的な大会となった1958年の大会。真の世界大会で彗星のように現れたペレが与えた衝撃を超える選手が現れるまで、サッカーの王様の称号はペレに与えられ続けるのだろう。

1958年大会以降、サッカーは世界でますます人気となった。そして、その大会で優勝したブラジルこそがサッカー大国としての不動の地位を築く。しかし、1966年のイングランド大会では地元イングランドが地元の有利を活かして優勝する。1978年のアルゼンチン大会でも開催国アルゼンチンが優勝した。著者はそうした歴史を描きながら、開催国だからと言って、あからさまなひいきや不正があったわけでないこともきちんと記す。

その一方で、著者はつまらない試合や、談合に思えるほどひどい試合があったこときっちりと指摘する。この度のロシア大会でも、ポーランド戦の日本が消極的な戦いに徹し、激しい論議を呼んだのは記憶に新しい。そのままのスコアを維持すると決勝トーナメントに進むことのできる日本が、ラスト8分間で採ったボール回しのことだ。だが、かつての大会では、それよりもひどい戦いが横行していた。予選のリーグ戦ではキックオフに時間差があり、他の会場の試合結果に応じた戦い方が横行していた。特に1982年大会。1982年のスペイン大会といえば、幾多もの名勝負が行われたことでも知られる。だが、その中で西ドイツVSオーストリアの試合は「ヒホンの恥」と呼ばれ、いまだにワールドカップ史上、最低の試合と呼ばれている。

そして1986年のメキシコ大会だ。神の手ゴールや“五人抜き “ ゴールなど、マラドーナの個人技が光った大会だ。当時の私にとっても、クラスメイトの会話から、生まれて初めてサッカーのワールドカップの存在を意識した大会だ。私が実際にワールドカップをリアルタイムで見るようになったのは冒頭にも書いた1990年のイタリア大会だ。だが、本書でも書かれているとおり、守備的なゲームが多かったこの大会は、私の印象にはあまり残っていない。

守備的な試合が多かったことは、1994年のアメリカ大会でも変わらなかった。だが、私にとってはJリーグが開幕した翌年であり、今までの生涯でも、サッカーに最もはまっていたころだ。夜中まで試合を見ていたことを思い出す。

そして1998年だ。この大会は冒頭に書いたとおり、私が現地で観戦しようと企てた大会だ。初出場の日本は悔しいことに一勝もできず敗れ去った。そして、その結果は本書には載っていない。

だが、本書の真価とは、初出場する日本にとって、ワールドカップが何かを詳しく記したことにある。それまでのワールドカップの歴史を詳しく載せてくれた本書によって、いったい何人の日本人サッカーファンが助かったことか。本書はまさに、語り継がれるべき名著だと思う。

本書がよいのは、ワールドカップをゲーム内容だけでなく、運営の仕組みまで含めて詳しく書いていることだ。ワールドカップが今の形に落ち着くまで、どのように公平で中立な大会運営を目指して試行錯誤してきたのか。その過程がわかるのがよい。それは著者が政治学博士号を持っていることに関係していると思う。組織論の視点から大会運営の変遷に触れており、それが本書を通常のサッカー・ジャーナリズムとは一線を画したものにしている。

本書には続編がある。そちらのタイトルは「ワールドカップ 1930-2002」。私はその本を2006年に読んでいる。2002年の日韓ワールドカップの直前に、1998年大会の結果を加えて出されたもののようだ。私はその内容をよく覚えていない。それもあって、2002年の日韓共催大会の結果や、その後に行われたドイツ、南アフリカ、ブラジル、ロシア大会の結果も含めた総括が必要ではないかと思うのだ。参加国が拡大し、サッカーがよりワールドワイドなものになり、日本が出場するのが当たり前のようになった今、本書の改定版が出されてもよいと思うのは私だけだろうか。

‘2018/07/18-2018/07/20